الشاعر لِن دِن في حوار لـ"العرب": محمود درويش صوت شعري لا مثيل له

لِنْ دِنّ شاعر أميركي ذو أصول فيتناميّة. قال الشاعر الأميركي الماركسي، رون سيلمن، في مديحه: “ثمة نوعان من القرّاء بالإنكليزية؛ أولئك المعجبون المتحمّسون لشعر لِن دِنّ، وأولئك الذين لم يقرأوا كتاباته بعد”.

ولد بسايغون، في فيتنام، سنة 1963. غادرها، في العام 1975، باسم صينيّ مستعار، ولمّا يجاوز الثانية عشرة بعد. ثم، وبعد سبع سنين، قضاها متنقلًا بين مدن أميركية مختلفة، استقر في فيلادلفيا، ودرّس الرسم في جامعة الفنون.

وعمل بعد ذلك، وطيلة 13 عامًا، في مهن مختلفة: نقّاشًا، منظف منازل، وغاسل نوافد. أوجد، في العام 1991، مجلّة “المركب السكران”، وهي مجلة أدبيّة فنيّة (لم يصدر منها سوى ستة أعداد فقط) روّج من خلالها لأعماله الفنية والأدبية، ولترجماته العديدة عن الفيتنامية. كانت المجلة محطة مهمّة في حياة لِن دِنّ، فقد كانت كفيلة في حصوله على منحة تفرّغ من مركز فيلادلفيا للتراث والفنون في العام 1993. ثم سرعان ما بدأت قصائده وقصصه وترجماته تظهر في الدوريات والمجلات الأدبية الطليعية في أميركا. وفي العام 1995، يقوم برحلة إلى سايغون وهانوي، وينشر في العام 1996، كتابه المهمّ، “الليل، مرة أخرى: قَصّ معاصر من فيتنام”.

ثم، وبعد ستة وعشرين عامًا في المنفى، يعود للعيش، مرة أخرى، في سايغون، فينقل إلى الإنكليزية أفضل الشعر الفيتنامي، قديمه وجديده، ويصبح جزءًا من الطبقة المثقفة هناك. وعلى الرغم من ظهور قصائده ضمن سلسلة “أفضل الشعر الأميركي”، لثلاث سنين متفرّقة، وظهور قصيدتين نثريّتين له في الأنثولوجيا التي حرّرها الشاعر ديفيد ليمن، “قصائد نثر أميركية عظيمة من بُوْ إلى أيامنا”، إلّا أن السلطات الفيتنامية منعت كتابه الأول، “منزل زائف”، فقامت مصلحة البريد بمصادرة النسخة الوحيدة من الكتاب، والتي كان ناشره الأميركي قد أرسلها له، بحجّة أن الكاتب رجعيّ.

ثم، وبعد سنة من تلك الحادثة، يعود إلى الاستقرار في أميركا من جديد، ولكنه ما يلبث أن يغادرها إلى إيطاليا، ضيفًا على برلمان الكتاب العالميين، فيقضي فيها سنتين كاملتين، وينقل إلى الإنكليزية طائفة من قصائد الشاعر الإيطالي المنتحر، تشيزاري بافييزي. نال جائزة “غيرترود ستاين: شعر مُجّدد بالإنكليزية”، (2005-2006). له، في القصة، مجموعتان: منزل زائف (200)؛ و”دم وصابون” (2004).

وله، في الشعر، ثلاث مجموعات وثلاثة كرّاسات، منها: “نصر متواضع على الكسل” (2001)، و”كأس ماء” (2001)؛ و”كل شيء حول ما يُفرغ تمامًا” (2003)؛ و”وشوم أميركية” (2005)؛ و”أجساد لا حدود لها” (2006). صدرت روايته الأولى، “حُبّ كالبُغض” في العام 2010.

وله، في الترجمة: “الليل مرّة أخرى: قَص من فيتنام” (1996)؛ و”ليل وسمَك وشارلي باركر، شعر فان نْيين هاو” (2006)؛ و”الطوفان: مختارات من الشعر الفيتنامي المعاصر” (2013). ترجمت أعماله إلى الإيطالية والأسبانية والبرتغالية واليابانية والكورية والآيسلندية والفنلدية، كما قرأ أشعاره في لندن وكيمبريدج وباريس وبرلين وتورونتو وفي عموم الولايات المتحدة الأميركية.

أجريت هذا الحوار مع لِن دِنّ، بالبريد الإلكتروني، وتاليًا ترجمتي له.

ينشر هذا الحوار مع الشاعر الاميركي من أصل فيتنامي لن دن بإذن خاص من مجلة "الجديد" اللندنية

لِن دِنّ:

إنني كاتبان يتقاسمان دماغا واحدا، وهي مسألة ملتبسة جدا، على الأرجح، إن لم تكن كارثية

بهذه القناعة، خطوت خارج باب بيتي أكثر من السابق، فكان كل شيء رأيته، تقريبًا، يتناقض مع ما تبثّه الميديا المسيطرة، على نحو مستمر، يوميًّا. لقد أخبرونا بأنّ التعافي الاقتصادي في مساره الصحيح، وبأنّ معدلات البطالة تنخفض. هذه كلها أخبار إيجابيّة، ولكنها كذب، فلو طفت في شوارع أميركا، وتكلّمت مع الأميركيين العاديين، ستدرك مدى سوء الوضع. ثم إنّ مناطق أميركا التي غالبًا ما يشاهدها الزوّار هي مضلّلة على نحو شديد، لأنّ مانهاتن، وغرب العاصمة واشنطن أو شاطئ ميامي، إلخ، ليست سوى واجهة ملمّعة لإخفاء العفن المستشري في البلاد.

لقد كنت، لفترة طويلة، على وعي بالمسار الذي تنحدر إليه هذه الأُمّة. ففي العام 2005، درّست مساقًا يدعى “حالة الاتحاد”. كنت سألت التلاميذ، في ذلك المساق، أن يعيروا اهتمامهم إلى الانحلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يجتاح بلدهم، ثم تحدّيتهم أن يكتبوا شعرًا ذا مغزى سياسي. وعلى الرغم من أنني قد درّست ورشة الكتابة، هذه، في جامعات مختلفة، إلّا أنه، ولحدّ بعيد، لم تعد تُوجّه إليّ دعوات للتدريس، ولا حتّى لقراءة أشعاري، ومردّ ذلك، في جزء منه، عائد إلى الاقتصاد المتدهور، بيد أن السبب الأكبر، في ظنّي، عائد إلى آرائي السياسية. لا يستطيع المرء أن يتوقع أن ترحّب المؤسسة الأكاديمية به وهو يواصل نعتها والقائمين عليها بالنصّابين!

كانت تحوّلاتي في الكتابة بالفيتنامية عملية تدرجيّة طبيعية، وليست خاضعة إلى أيّ تخطيط. عدت إلى فيتنام لأبتعد عن الولايات المتحدة، ثم رجعت إلى الولايات المتحدة لأبتعد عن فيتنام

وهي تبتزّ التلاميذ، تدفع الجامعات الأميركية الشباب إلى الحصول من البنوك على قروض لن يتمكنوا البتّة من تسديدها، ثم يقوم الأساتذة الجامعيون بوظيفة تخدير عقول التلاميذ بجعلهم يفكرون في أن أمامهم مستقبلا مشرقا. مثقلين بديون رهيبة، وفاحشة أحيانًا، فإنهم سوف يعلقون في وظائف ذات أجور زهيدة، لا تتطلب حتى تعليمًا جامعيًّا، وحتى أولئك الذين حصلوا على شهادات “مهنية/تطبيقية” سوف يتعثرون ويسقطون في الهاوية، لأنّ اقتصادًا أميركيًّا متهاويًا لن يستطيع استيعاب جميع خرّيجي جامعاته الكثيرين. وكما لو أنّ هذا الأمر ليس سيئًّا بما يكفي، فقد تمّ استجلاب عمّال أجانب مهرة، كالمهندسين والأطباء والممرضات، إلخ، من أجل تخفيض الأجور. وعلى الرغم من أن ذلك قد تم فعله عمدًا، لمصلحة أرباب العمل، فقد تمت تغطيته بسياسة هجرة خيريّة/إحسانيّة، حتى يُرمى كل من ينتقد ذلك، بأنه عنصريّ.

إنّ طابورًا كبيرًا من الخرّيجين اليائسين سوف يخفّض أجور الأساتذة الجامعيين، ويجعلهم غير ضروريّين، مما لا يسفر إلّا عن وجود مثقفين خانعين ومنصاعين وخائفين من أن يفقدوا وظائفهم. فالمؤسسة الأكاديمية، إذن، ليست حاضنة للجدل والسجال، وإنما حظيرة تحدد شروط المساجلة والنقاش. هناك، لا يتم التغاضي إلّا عن أشكال التطرف الأكثر سطحيّة أو تلك المغرقة في الفردانية، لأنّها لا تخلخل الحالة الراهنة أو تفزع المصالح الرأسمالية التي لا تقوّض هذه البلد فحسب، وإنما العالم بأسره.

خلاصة القول، مشروعي هو يوميّات عن الانهيار المتواصل لأميركا، ولقد تعلّمت الكثير من التجوّل في الأنحاء. وقبل أن أبدأ ذلك، لم يسبق لي، على سبيل المثال، أن شاهدت مدينة خيام، أو شاهدت منطقة “سكيد رو” التي لا يقطنها سوى المعدمين والمشردين في قاع مدينة لوس أنجليس. وعلى الرغم من أنّ كامدن تقع على الضفة الأخرى من النهر حيث أعيش، فإنني لم أعرفها، لأنني، كمعظم الناس، لم يكن لديّ سبب للذهاب إلى هناك. معدل الجريمة فيها عال على نحو غير طبيعيّ، كما أنها تُعدّ منطقة يحظر الدخول إليها. أمّا الآن، فقد صرت أفهم كامدن، وعشرات المدن الأخرى التي لم أزرها من قبل، على نحو أفضل بكثير. لقد تكلّمت مع مئات من أناس لم أكُن لأصادفهم قطّ.

|

وإنه لأمر مثير للتهكّم، أن توفر لي الإنترنت منبرًا أبثّ من خلاله ما أراه وأسمعه. السبب الجوهريّ لهذا المشروع هو رفض الميديا، ورفض العيش عبر شاشة ما، ولكنني لا أصل إليك إلّا عبر شاشة أخرى. فالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة، لا تستطيع صوري وكلماتي إلاّ أن تؤكد ما اختبره الكثيرون للتوّ، وإن لم تستطع فعل ذلك، فإن مشروعي هو دعوة للخروج وأن ترى بنفسك ما الذي يحدث. وأما بالنسبة إلى أولئك الذين يقطنون خارج الولايات المتحدة، فإن مشروعي يمكن أن يكون نافذة صوب أميركا بديلة، واحدة لا تكاد تُرى أبدًا. مطوّقين، ذهنيًّا، بحقيقة افتراضيّة تطلقها يوميًّا الميديا السائدة، حتّى الأميركيون غير مدركين كم بائسة، أو قذرة، قد أصبحت مناطق كبيرة من بلدهم. صحيح أن الفقر الأميركي ليس كمثل الفقر الفيتنامي، على سبيل المثال، ولكنّني عشت في أربع بلدان مختلفة، حين كنت يافعًا، وسافرت إلى بضعٍ أُخَر، ولديّ نظرتي الخاصة حول هاته المسألة.

إن ثراء أميركا النسبي ناجم مباشرة عن حالتها الراهنة بوصفها قوة عظمى. وهي إذ تواجه الآن أكبر عجز في الميزان التجاري، فإنها أشدّ سوءًا من أن تكون مفلسة، ولكنّ البضائع تواصل تدفقها، والفضل في ذلك إلى حالة الدولار بوصفه العملة الاحتياطية للعالم كله، بيد أنّ هذا التدبير لا يحتمل. فعاجلًا أم آجلاً، سوف يفيق الأميركيون على فقرهم الحقيقي، ولكن، في الوقت الراهن، فإنّ الصورة التي ما زالت تعرض لبقية العالم، هي تلك التي عن أميركا فاحشة الثراء، الواثقة، والتي لا يكدّر صفوها شيء. وكما قال هارولد بنتر: “بوصفها بيّاعة، فإن أميركا متروكة على هواها. إن أكثر بضاعتها مبيعًا هي عشقها لذاتها. وإنها لرابحة”. ثمة فجوة واسعة بين أميركا الافتراضية وتلك الحقيقيّة.

إنّ هدف مشروعي، إذن، هو توثيق الملامح الأكثر احتجابًا لهذه البلد، كما أنني، وعبر كتابتي السياسية، أحاول تفسير لماذا أصبحت على هذا النحو. لقد أثّر فيّ ذلك، على الصعيد الشخصي، بأن أصبحت أكثر تماسّا مع مدينتي وبلدي وزمني. لقد كنت متعبًا من حياتي في “غيتو” الشعر.

كاتبان في دماغ واحد

لِن دِنّ:

وبما أنني قلت كل ذلك، فإنني أستطيع أن أزعم أيضًا بأنني كاتب فيتناميّ، فأنا أكتب قصائد وقصصا ومقالات بالفيتنامية، وأتكلم الفيتناميّة يوميًّا. إنّني كاتبان يتقاسمان دماغًا واحدًا، وهي مسألة ملتبسة جدًا، على الأرجح، إن لم تكُن كارثيّة، ولكنني أودّ الاعتقاد بأنها قد ساعدتني حقًا. ولأنني لست على سجّيتي تمامًا في أيّ لغة، فإنني أستطيع رؤية كم هي هشّة مزاعمي تجاه الكتابة والتفكير، وحتى تجاه الحياة نفسها. فأنا شخص في غاية القنوط، ومَن منّا ليس كذلك، صراحةً؟ وعلى الرغم من كوني شاعرًا أميركيًا، بحكم إنكليزيّتي المتداعية الصادمة، إلّا أنني جزء عضوي من هذا المشهد الاجتماعي الذي أكتب عنه. لقد تعلمت كيف أصبح كاتبًا يتلمّس الأشياء بنفسه، يمعن فيها، ثم يشقّ طريقه نحوها. لقد خرجت إلى هناك لأرى كل شيء بداية، ولكي أسمع الناس يتكلّمون. أسترق السمع على بعض الحديث، وأقدح شرارة أحاديث أخرى؛ وفي بعض الأحيان، أتطفّل عليهم، كي أنصت إلى حكاياتهم الهزلية، أو تلك التي تخلّع نياط القلب، أو التي تقشعّر لها الأبدان. كما أنني في الخارج، هناك، كي أمتصّ لغتهم؛ إنكليزيّتهم، لأنّ هذه الإنكليزيّة المحاصَرة، والباذخة، هي الأكثر فتنة. كما أنني، وفي بضعة الأعوام الأخيرة، أصبحت منهمكًا في الكتابة التي تتناول موضوعات تؤثّر في كل الجميع، وبما أنّ أيّ شخص يستطيع أن يقرأ، وبما أنني أعيش في الولايات المتحدة، فإنّ إعادة المَوْضَعة، هذه، قد جعلتني كاتبًا أميركيًا على نحو أشدّ.

لسان القصيدة ومكر اللغة ◄الجديد: كيف تستطيع الفصل، بحريّة، بين هذين “الكاتبين اللذين يتقاسمان دماغًا واحدًا”؟ وكيف تقرّر كتابة “هذه” القصيدة بالفيتنامية، وكتابة “تلك” بالإنكليزية، ومتى؟ هل “الدماغ” هو من يقرّر، أم تراها القصيدة هي التي تختار لسانها، وإيقاعها، وتحوّلاتها بنفسها؟

لِن دِنّ:

وفي العام 1999، عدت إلى العيش في فيتنام لعامين ونصف، فأصبحت أكثر راحة مع اللغة الفيتنامية على نحو أكثر، ولكنني، بالرغم من ذلك، واصلت الكتابة بالإنكليزيّة. لم أشعر بتحدّي الكتابة بالفيتناميّة إلّا في ذلك الوقت، ولكنّ ذلك لم يتحقق إلّا حين غادرت. في الحقيقة، كتبت قصائدي الفيتنامية الأولى ونشرتها حين كنت أعيش في إيطاليا، حيث بقيت هناك طيلة سنتين. وكما تعرف أنت جيدًا، فإنّ لكلّ لغة ظلالها وتلوّناتها وملامحها الفريدة؛ مكرها الفريد وروح نُكتتها الفريدة. لذا، فإنّ مَن ينتقل من لغة إلى أخرى، يصبح، بالضرورة، ممثلًا مختلفًا.

وظيفة الكاتب هي أن يصبح كاتبًا أفضل، ليس إلاّ. وبما أنّ ذلك هو مسعى يستغرق حياة كاملة، ولا يقتصر على أحد، فلا يتوجب على الكاتب أن ينفق وقته في القلق بشأن عمله

تُبرز اللغة الفيتنامية بعض نزعاتي العاطفية، ولكنّ الإنكليزية تفعل ذلك أيضًا. قد تكون لغة ما، أكثر عنفًا ونزقًا وأكثر حدّة وأكثر كآبة أو جفافًا، من لغة أخرى؛ ويكون النّحو، كذلك، مختلفًا إلى حدّ كبير، لذا، فلا بُدّ لمن هو متآلف مع لغتين على الأقلّ، أن يلوي أو يخلط الواحدة بالأخرى. وبما أنّ كتابتي الفيتنامية تظهر تأثيرات أميركيّة؛ عاطفية ولغويّة، فلا بُدّ للعكس أن يكون صحيحًا أيضًا. فقبل أن أصبح قادرًا على الكتابة بالفيتنامية مباشرة، كنت قد ترجمت قصائدي الإنكليزية إلى الفيتنامية فحسب.

لاحقًا، كانت كتابتي الفيتنامية مغموسة في اللغة إلى حدّ بعيد جعلها عصيّة على الترجمة إلى الإنكليزية.

كما أنّ موضوعات هذه القصائد أو المقالات لن تكون ذات فائدة كبيرة للجمهور الأميركي على أيّ حال. ولكنّني كنت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، منهمكًا في مشروعي “بطاقات بريديّة من أقاصي أميركا”، حيث لم أكتب بالفيتنامية إلاّ قصيدة واحدًة، وثلاث مقالات مربكة، بمناسبة رأس السنة الفيتنامية، كطلب من مجلة فيتنامية- أميركية عالية التوزيع.

المنفى/ الكتابة من الخارج ◄ الجديد: تحدّثتَ عن “إعادة إحاطتك” باللغة الفيتنامية بقراءة أدبها وترجمته. كما تحدثت عن “العودة”، أو عن “الرجوع” إلى العيش ثانية في فيتنام، وعن شعورك بتحدّي الكتابة بلغتك الأم، في ذلك الوقت، ولكنك لم تستطع كتابة أيّ شيء إلاّ عندما غادرت البلاد، وذهب للعيش في إيطاليا. هل يعني ذلك أنّك لم تستطع العثور على “صوتك الأدبي الفيتنامي الخاصّ” (إن أمكنني قول ذلك) إلّا في المنفى؟ خاصة حين نقرأ بأنّ كتابك الأول، بيت مزيّف (2000)، قد تمت مصادرته في سايغون، من طرف مصلحة البريد، ورفضوا منحك النسخة الوحيدة التي أرسلت إليك، حينئذ، بوصفك مؤلف الكتاب! فهل نقطة “الانتقال”، تلك، بين اللغتين، والتي تحدثت عنها سابقًا (بين الظلال الفريدة) قد فرضت عليك أن تذهب بعيدًا عن الأرض التي ولدت فيها، الأرض التي صادرت كتابك الأول، لتحقيق “درجة الانفصال” تلك: من لسان إلى آخر؟

لِن دِنّ:

|

ومثلما أخبرت الروائي ماثيو شارب في إحدى المقابلات: “إنني كاتب ذو وعي مفرط”. قيل إنّ جميع الكتّاب يتمتّعون بوعي مفرط، أو هم، على الأقلّ، مذعورون بشأن اللغة أكثر من الشخص العادي. فإن تصارعتَ مع اللغة، فسوف تعرف كم هي صعبة المراس ومخادعة ومراوغة، وتستطيع أن تجعلك تبدو سخيفًا في أيّ لحظة. ثم إنّ أيّ كاتب يعرف بأن اللغة هي تصوّر مرن إلى حد بعيد، وما طبيعيّتها/بداهتها إلّا مجرد وهم أخرق. فكل كلمة هي غريبة، ولا تنتظم مع بعضها البعض إلّا مجموعة من الكلمات إلى حدّ ما. وعلى الرغم من أنّ ابن اللغة نفسها، هو من يقوم بذبح لغته، على نحو أشد سوءًا من الآخرين، إلّا أنه يظلّ مبتهجًا ومتغطرسًا حيالها. وكان أحد القرّاء قد اقترح عليّ، وهو يعقّب على إحدى الصور التي التقطتها، ونشرتها على مدونتي، “بطاقات بريدية من أقاصي أميركا”، بأنه يتوجب عليَّ أن “أتملّق” المجتمع، ولكنه عوضًا عن استخدام كلمة “ingratiate”، والتي تعبّر عما يريد قوله، أتى بكلمة “ingrate”، والتي تعني “يعقّ ويجحد”. ولكن، حتى تلك الكلمة، “يتملّق/ويتزلف”، هي كلمة خاطئة، فأنا مجرد مراقب يحادث الناس، ولا أحاول أن أقبّل مؤخراتهم من أجل مكاسب خفيّة، ومبطّنة. وهو يفكّر في الكلمة الخطأ، خلطها بأخرى غير ملائمة. بالطبع، كل امرئ يرتكب أخطاء لغوية مرارًا، على نحو تقريبي. ولكن، بما أنّ الكاتب يتعامل مع اللغة، فإنّه يحظى بفرص أكثر لاقتراف أخطاء فادحة.

ونتيجة لوجود أدوات كثيرة تشوّش العقل، وتزاحم بعضها، تصبح القدرة على الفهم والاستيعاب أكثر مراوغة من ذي قبل، ولكنّ هذا لا يحول دون أن تكون لدى القارئ المهُمِل، والمفكّر المهمِل، آراء عنيفة حول كل شيء تقريبًا، وبأنه لن يكون خجلًا من التلفظ بأخطائه اللغوية ورطانته وليدة اللحظة. وإن كان هذا الأمر نادرًا نسبيًّا، فإننا نستطيع أن ننحّيه جانبًا على نحو مضحك، ولكنّ المرء يراه في كل مكان الآن، حتى أصبح بلا أدنى شكّ آفة مجتمعية، ومسألة تساند النخب المجرمة كثيرًا في استغلالها للجمهرة التي تُمأمئ.

عودة إلى تيمة الكتابة من الخارج، لقد نشرت المقولة التالية في “مجلة الشعر الأميركي”، سنة 2004: “أصبحت مدركًا بأنني كثيرًا ما أفضّل العيش على هامش اللغة الإنكليزية، حتى أستطيع أن أبتعد عن طغيان مركزها الخانق. في هذا السياق، أنا أميركي مثالي. شاعر مُعتزِل وساخط Unapoet، أحب العيش أبعدَ من القبضة الطويلة الطائلة لواشنطن”.

الكتابة على الهامش ◄ الجديد: على الرغم من نشر بعض قصائدك ضمن سلسلة “أفضل الشعر الأميركي”، للأعوام 2000 و2004 و2007، وانتقاء اثنتين من قصائدك النثرية لتكون ضمن الأنثولوجيا التي حرّرها ديفيد ليمن، “قصائد نثر أميركية عظيمة مِن بُوْ إلى أيّامنا” (2003)، وبالرغم من اختيار “فليج فويس” مجموعتك القصصية، “دم وصابون”، بوصفها واحدة من أفضل الكتب التي صدرت في العام 2004، إلاّ أنني أشعر، على نحو ما، بأنك ما زلت “بعيدًا” عن المشهد الأدبي السائد. فهل الأمر كذلك؟

لِن دِنّ:

ولكنّ وظيفة الكاتب هي أن يصبح كاتبًا أفضل، ليس إلاّ. وبما أنّ ذلك هو مسعى يستغرق حياة كاملة، ولا يقتصر على أحد، فلا يتوجب على الكاتب أن ينفق وقته في القلق بشأن عمله. فبدلًا من تجاذب أطراف الحديث، والتواصل عبر الإنترنت، مع كتّاب آخرين، كنت أسكر مع السبّاكين وبنائي الأسقف وأمناء الصناديق وخرّيجي السجون ورجال الشرطة، إلخ. ولو سنحت لي الفرصة لقضاء عصر يوم ما مع أحد الفائزين بجائزة الكتاب القومي أو مع فتاة تعمل في تدريم الأظافر والعناية بها، لاخترت الأخيرة. مرّة في كل عام، يحضر الشعراء الأميركيون المحترفون مؤتمرًا يستطيعون فيه التملق والمداهنة والتغاضي عن كل شيء. يلخص كريغ سانتوس بيريز المسألة كلها، قائلًا: “ترتحل إلى مدينة مرح، تصغي/تلتقي بشعراء ومحرّرين وناشرين كثيرين، تتعلم أشياء كثيرة من المداولات، تحصل على كتب بأسعار مخفّضة، وتأكل في مطاعم جديدة، ترقص، وتسكر، وتطارح الغرام، وهل يملك المرء ألّا يحب ذلك؟”. وفيما يبدو ذلك شديد الإثارة بالنسبة إلى شعراء كثيرين، فإنني غير مكترث البتّة.

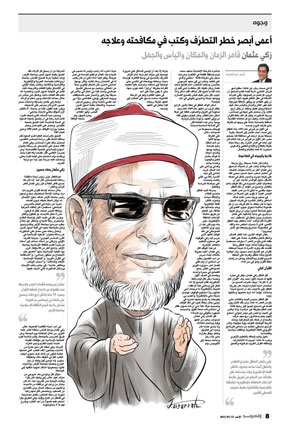

لا بُدّ لي أن أعترف بأنني لا أعرف الكثير عن الأدب العربي. ولكنني، على أيّ حال، سأحاول قول بضع ملحوظات عن محمود درويش، لأنّ جميع الكتّاب يستطيعون التعلم كثيرًا من حياته وأعماله

شاعر لامثيل له ◄ الجديد: هل أنت مطلع على الشعر والأدب العربيّين؟ لِن دِنّ:

في بداية القرن العشرين، وحين استعمر الفرنسيون فيتنام لستين عامًا، أعلن المثقف الفيتنامي، فام كوين: ما دامت “حكاية كيو”، قصيدة الشعب الملحميّة، هي على قيد الحياة، فإن اللغة والأُمّة ستكونان على قيد الحياة أيضًا.

ثمة أصداء في هذي المقولة، على نحو ما، في ما يقوله درويش، ولكنّ شعبًا لا يستطيع أن يكتفي بوطن لغويّ فحسب، فهو لا يستطيع أن يطعم أولاده ويلبسهم، ولا يستطيع أن يحظى بمكانة مشرّفة ولائقة في العالم، بنشيد فحسب، مهما كان هذا النشيد عظيمًا. لذا، من الضروري أن يستعيد الفلسطينيون، كما الفيتناميون، أرضهم. وبالرغم من بعض الغموض في شعر درويش، إلاّ أنّ بوحه الجوهري واضح على نحو شديد، بأنّ فلسطين قد سرقها اليهود من الفلسطينيين، وهي مسألة تناولها درويش على نحو ذائع الصيت:

“منكم السيف— ومنّا دمنا

منكم الفولاذ والنار— ومنا لحمنا

منكم دبّابة أخرى— ومنا حجر

منكم قنبلة الغاز— ومنا المطر

(…)

آن أن تنصرفوا

وتقيموا أينما شئتم ولكن لا تقيموا بيننا

آن أن تنصرفوا

ولتموتوا أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا

فلنا في أرضنا ما نعمل”.

ليس في هذي القصيدة، برمّتها، حقد متعطش إلى الدماء، بل مجرّد دعوة محدودة، منطقية وهادئة، للغزاة كي ينصرفوا.

|

إسرائيل خطأ تاريخي ◄ الجديد: وبما أنك كنت في الآونة الأخيرة منهمكًا في السياسية، كيف تنظر إلى الويلات التي ألحقتها الإدارات الأميركية المعاقبة بشعوب أخرى: غزو أفغانستان والعراق، على سبيل المثال؟ وماذا عن الدعم اللانهائي الذي تقدمه إلى إسرائيل، بالرغم من جرائم الحرب التي اقترفتها ضدّ الفلسطينيين، والتي يندى لها الجبين، سواء في غزّة أو في عموم فلسطين؟

لِن دِنّ:

ثمة برنامج في التلفزة الأميركية يدعى “داخل كرة السلة الإسرائيلية”. وحيث أنّ مستوى اللعبة في إسرائيل ليس عاليًا، وحيث أن اللاعبين غير معروفين للجمهور الأميركي، فإنه لا موسم رياضيًّا محددًا لهذا البرنامج، إلاّ كي تكون كرة السلة ذريعة لتقديم إسرائيل بطريقة لطيفة. لا تشكّل المشاهد التي تغطي التدريب والمباريات إلاّ جزءًا قليلًا من هذا البرنامج، لأنّ الكاميرا ترافق لاعبي فريق مكابي حيفا ومدربيه، الفريق المحتفى به، في ربوع إسرائيل. ففي أحد المشاهد، يزور المرء شاطئًا رائعًا، وفي آخر، يدخل إلى مطعم فلسطينيّ. وهنا، ثمة لاعبان، إسرائيلي وأميركي أسود، يستمتعان بركوب الجمال، ويستطيع المرء رؤية كم يألفان بعضهما البعض. ثم يقول الأميركي، آيك أفوغبو: “هنا، في إسرائيل، الرفاق في غاية اللّطف. إنهم يتكلمون الإنكليزية، في المقام الأول، حتى يستطيعوا أن يتفاعلوا معك. إنهم ودودون حقًا.. إنه لأمر في غاية الروعة أن أكون هنا في إسرائيل”. ليست ثمة مشاحنات ولا جدالات في برنامج “داخل كرة السلة الإسرائيليّة”، هذا البرنامج الذي هو في غاية الغرابة بالنسبة إلى برامج تلفزيون الواقع، ولا حتى تصرف واحد تافه البتّة. هنا، لا تسمع صراخًا، ولا تشاهد خيانات وطعنًا في الظهر ولا غِيرة أو معاقرة للخمور، مع أنّ هذه هي التيمات الأساسية التي تقوم عليها برامج تلفزيون الواقع الأميركية الأخرى. في تصويره المتواصل لإسرائيل بوصفها مثالية ومتجانسة، فإنّ هذا البرنامج ليس أكثر من دعاية وقناع مصنوع بعناية فائقة لإخفاء العنف الأبدي الذي تطلّبه الحفاظ على هذه الأمّة الباطلة المصطنعة.