حميد لحمداني لـ"العرب": الحركة النقدية في العالم العربي غنية بالمناهج وتطبيقاتها

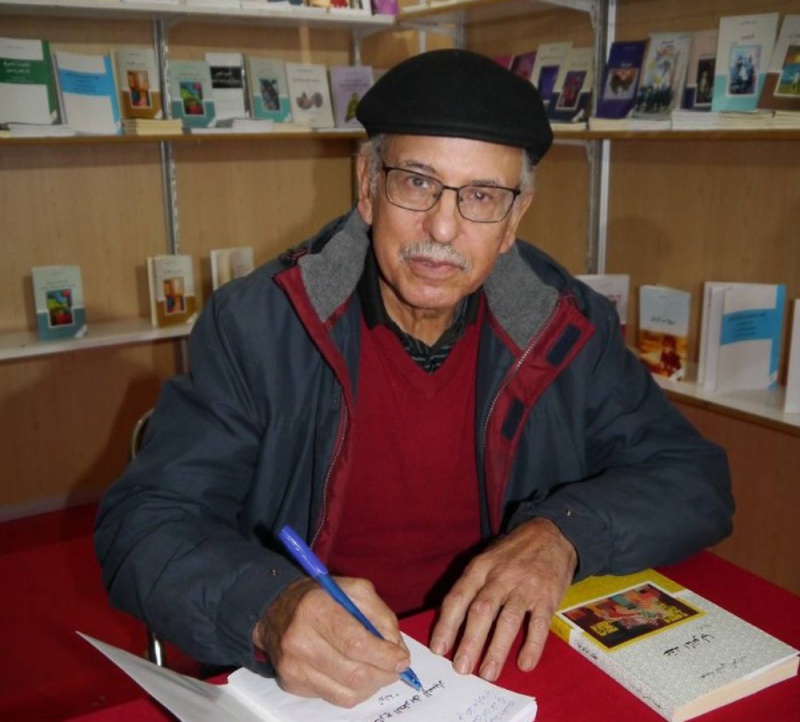

يجمع المفكر المغربي د. حميد لحمداني، الفائز بجائزة سلطان العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد في دورتها التاسعة عشرة، بين عمق الناقد الأدبي وحساسية الروائي المبدع، ما يجعله أحد الأسماء البارزة في المشهد الأدبي والنقدي المغربي والعربي. "العرب" كان لها معه هذا الحوار حول تجربته في الكتابة في مجالين مختلفين.

يتميز د. حميد لحمداني بصفته ناقدا، بتأصيله للمناهج البنيوية والسيميائية في تحليل النصوص الأدبية، حيث قدم أعمالا رائدة مثل “بنية النص السردي”، التي عززت حضور التحليل البنيوي في النقد العربي.

كما يبرز بصفته روائيا، أبدع في صياغة عوالم سردية غنية، كما في روايتيه “دهاليز الحبس القديم” و”رحلة خارج الطريق السيار”، اللتين عكستا قدرته على نسج الواقع بالمتخيل بلغة شاعرية ومتماسكة. هذا الحوار يكشف عن تجربته المزدوجة، حيث يتداخل النقد مع الإبداع ليرسم رؤية متكاملة تستكشف حدود النص الأدبي وإمكاناته في سياق التحولات الثقافية المعاصرة.

المناهج النقدية

العرب: ما المنعطف الأبرز الذي جعلك تميل إلى المقاربة السيميائية السردية في تحليلك للنصوص؟

هناك اختياران لا ثالث لهما في التعامل مع النصوص الأدبية، إما أن نحلل بنياتها وإما أن نبقى في حدود التعاطف معها

حميد لحمداني: هذه المقاربة تم اللجوء إليها عند النقاد الفرنسيين المتأثرين باللسانيات، وما حصل فيها من تطور، وهي تركز في دراسة الفنون السردية على المحتويات المدلولية للنصوص، بمعنى أنها لا تنتقل إلى الكشف عن المعاني، لكنها تطورت فيما بعد وتحولت إلى ما سمي بالسيميائيات التأويلية وأصبحت بعد ذلك تهتم بالمعاني المحتملة للنصوص وما يجتهد المؤول الناقد في اقتراحه من معان أخرى.

أنا حاولت أن أتعامل مع الطريقتين معا لفهم طبيعة المحتويات السردية من خلال بنيتها وفي نفس الوقت دراسة المعاني التي توحي بها النصوصُ ويجتهدُ في تخريجها الناقد، أما المنعطف الذي دعا لهذا التوجه فهو تجربة مناهج أخرى غير المناهج المتداولة سابقا مثل المناهج التاريخية والاجتماعية والنفسية، نظرا إلى عطاء المناهج السيميائية الغزير وخاصة في الجانب التأويلي.

العرب: كيف تنظر إلى العلاقة بين المنهج والنص؟ هل يمكن للنص أن يفرض على الناقد منهجه الخاص؟

حميد لحمداني: النص لا منهج له أصلا، لأنه مجرد نص إبداعي، ويمكن القول فقط إن النص قد يتناول قضايا اجتماعية أو نفسية أو ذاتية وقد يستخدم صيغا لغوية معقدة، فيجد الناقد نفسه ميالا إلى منهج يتلاءم مع تلك الموضوعات والبنيات التعبيرية. هذا كل ما في الأمر، فالناقد هو الذي يختار المنهج المناسب للمضامين التي تكون غالبة في النصوص الأدبية.

العرب: في كتابك “بنية النص السردي”، كنت من أوائل من طبق المنهج البنيوي عربيا… هل ترى أن البنيوية لا تزال صالحة في تحليل النص الحديث؟

حميد لحمداني: هناك اختياران لا ثالث لهما في التعامل مع النصوص الأدبية، إما أن نحلل بنياتها من أجل فهم طبيعتها التركيبية أولا، وإما أن نبقى في حدود التعاطف معها والحكم عليها تذوقيا. في الحالة الأولى يقودنا التحليل البنيوي إلى إدراك تفصيلي للنص واستيعابه فكريا وضبط محتوياته، مع إمكان تقاسم هذه النتيجة مع القراء، أما في الحالة الثانية فالحكم القيمي على النص بعد التعاطف معه لا يُقنع إلا المتعاطف نفسه، مع كل ذلك فالتحليل البنيوي حين يقتصر في مبادرته التحليلية على تفكيك البنيات النصية ومحتواها لا غير، دون أن ينتقل إلى البحث عن المعاني أو التأويلات، فهذا يُبعِدُ النصوص عن علاقتها بالإنسان وما يصبو إليه من معان تعزز حواره مع القراء.

الأدب لا يتكلم بلغة التواصل اليومية البعيدة إلى حد ما عن الغموض بل بلغة كنائية واستعارية ورمزية وأسطورية

مع كل ذلك أقول إن دراسة البُنى النصية ستبقى على الدوام ضرورية دون مبالغة مُفرطة في التشريح البنيوي، وبعد ذلك يلزم الشروع في البحث عن الاحتمالات التأويلية التي تثبت أننا نتعامل مع نصوص أدبية صاغها الإنسان.

العرب: هل تعتقد أن كثرة المناهج قد أضعفت سلطة التأويل النقدي، أم أنها وسعت أفق القراءة؟

حميد لحمداني: إن الأدب لا يتكلم بلغة التواصل اليومية البعيدة إلى حد ما عن الغموض، فلغته الكنائية والاستعارية والرمزية والأسطورية تحتاج في الغالب إلى الوسائل التحليلية التي تُقربُ معانيه واحتمالاته التأويلية إلى القراء، لذا فمهمة المناهج هي في معظمها ميالة نحو التأويلات ومحاولة إقناع القراء بمعان محددة، أما المناهج التأويلية في حد ذاتها فهي أكثر توسعا في الاحتمالات الدلالية لربطها النصوص بما هو خارج عنها.

العرب: هل راجعت يوما منهجا اشتغلت عليه ثم شعرت بأن الزمن تجاوزه؟ كيف تتعامل مع المراجعة النقدية الذاتية؟

حميد لحمداني: لا أؤمن بالقطيعة التامة بين منهج وآخر، فالمناهج بشتى أنواعها تنشأ وتعيش فترة من الزمن بشكل ما وتتطور بعد ذلك. والتطور لا يعني التجاوز الكلي بل تغييب بعض العناصر وظهور عناصر جديدة تحديثية ومُحينة لما سبق، وهذا يعني حصول تطور جدلي يحدُثُ من فترة إلى أخرى في أي ظاهرة نقدية أو معرفية. هذا ما يُساعد النقاد على تطوير مناهج سبق لهم أن تعاملوا مع صورها القديمة بتبني كيانها الجديد.

أقدم هنا مثالين على ذلك المنهج الاجتماعي الأيديولوجي الماركسي الذي تم تطويره فيما بعد بتعويض أيديولوجيته بما يسمى “رؤية العالم” عند لوسيان غولدمان Lucien Goldmann بالخصوص. وحصل من جهة ثانية تطوير النقد البلاغي القديم بتخليصه من أحكام القيمة وإدماجه مع بعض العناصر الأسلوبية كالتحليل الوظيفي والإقناعي والتواصلي إلى الاستفادة من الدراسات السيميائية.

العرب: كيف تقيم المسار العام للنقد المغربي منذ السبعينات إلى اليوم؟ هل هناك قطيعة منهجية حقيقية أم مجرد تنويع في الأدوات؟

حميد لحمداني: باختصار إن المسار النقدي المغربي مر بثلاث مراحل أساسية: الأولى ما قبل السبعينات وكانت مميزة بالمبادرات النقدية الذاتية، وأحيانا ممزوجة بالمؤثرات البلاغية والتاريخية والوصفية للنصوص. والثانية في السبعينات برزت فيها تأثيرات منهجية متعددة، أهمها ذات طابع سوسيولوجي وأيديولوجي، وبعضها عالج النصوص فنيا، مع استمرار المؤثرات المنهجية التاريخية والوصفية. والثالثة في الثمانينات وما بعدها، انطلقت فيها المناهج بكثافة مُعززة أكاديميا، منها البنيوية التكوينية والشكلانية والبنيوية المتصلة باللسانيات مع بروز النقد النفساني وتطور المنهج السوسيولوجي وبعد ذلك نظرية التلقي والأسلوبية ثم المناهج التأويلية. هذا هو المشهد الثلاثي العام أما التفاصيل والتطبيقات فتحتاج الى دراسات موسوعية.

العرب: برأيك، ما الفرق الجوهري بين النقد في السياق المغربي ونظيره في المشرق العربي؟

حميد لحمداني: هناك اجتهادات منهجية كثيرة في المشرق العربي وفي المغرب العربي، ونلحظ أن قسطا من التماثل في المرجعيات النقدية حاصل بينهما، لكن الاختلاف المرجعي هو الأكثرُ بروزا عندهما، فالكثير من الدراسات الشرقية تستفيد من النقد الإنجليزي والأميركي، نجد هذا ملحوظا عند النقاد المصريين، أما النقاد المغاربة فقد تأثروا بالمناهج المتداولة في أوروبا وخاصة في فرنسا، ونذكر منها جملة المناهج التاريخية والاجتماعية والبنيوية والسميائيات، كما استفادوا عبر الترجمات إلى الفرنسية من المنهج الشكلاني الروسي ومن نظرية التلقي الألمانية.

المغاربيون عموما استندوا في تطبيقاتهم على هذه المناهج ونتج عن ذلك اختلاف نسبي مع الميول المنهجية والتطبيقية في المشرق العربي، المهم أن الحركة النقدية في العالم العربي كله غنية بتمثل المناهج وتطبيقاتها وتطوير موروث النقد العربي القديم، البلاغي على الخصوص، مع الكثير من الاجتهادات عند تبني النظريات النقدية الغربية بتطويعها لتتلاءم تطبيقيا مع النصوص الإبداعية العربية.

العرب: هل هناك منطقة لا يصل إليها النقد؟ وهل تعترف بحدود “العقل النقدي” أمام الشعر مثلا؟

حميد لحمداني: النقد يصل إلى الحقائق النسبية فقط، ونسبية الحقائق درجات، منها ما هو بعيد عن الحقيقة ومنها ما يُستشعرُ أنه يقترب منها ولا يصلها على الإطلاق، والفصل الحاسم بين هذا وذاك كامن في أن الناقد المتمكن من القرب من الحقيقة الافتراضية يمتلك درجة عالية من مهارة الإقناع التحليلي بالمنطق والحجاج، والثاني لا يتمكن من بلوغ تلك الدرجة العالية، لأن وسائله الإقناعية ومهاراته لا تقربه من الحقيقة النسبية العليا.

أما بخصوص ما أشرتم إليه عن حدود العقل النقدي أمام الشعر، فالواقع أن حدود العقل النقدي ليست موجودة فقط مع الشعر بل مع جميع الفروع الأدبية والفنية، فدراسة الروايات من قبل نقاد مُتعددين لا تؤدي إلى نتيجة واحدة نهائية مُتفق عليها عندهم، وهذا ما يحدث أيضا مع قراءات الفنون التشكيلية المعقدة، وكل ما ينتج عن التحليلات والمعاينات النقدية يبقى في حدود النتائج والحقائق متفاوتة القيمة في نسبيتها.

العرب: أخيرا كيف تفهم وظيفة النقد في زمن التحول الثقافي والاضطراب القيمي؟

حميد لحمداني: صحيح أن النقد الثقافي يحاول بجهد جهيد أن يبتعد عن الممارسات النقدية المألوفة ومناهجها المتداولة، وذلك بهدف حصر المجال النقدي في البحث عن مصادر تأثير السلط المهيمنة وأنساقها الخفية والتشابكات الثقافية، لكنه فيما يبدو لايؤثر كثيرا على المسارات النقدية المُرتكِزة على المعارف والنظريات والمناهج التأسيسية والاهتمام الكبير الذي توليه للأدب وما يحتوي عليه من قيم متصلة بالإنسان وهمومه.

وما دام الأدب يستمر حضوره الضروري عند الإنسان بتأليف متواتر ومُتنوع، فإن معالجته النقدية المألوفة ستواكبه على الدوام بالتحليل ومحاولة استيعاب مضامينه الجمالية وقيمه الإنسانية ومدلولاته الظاهرة والخفية بعيدا عن البحث عن الأنساق المهيمنة، على اعتبار أن الأدب قد تكون له أحيانا قدرة على مواجهة هذه الأنساق.

كتابة الرواية

العرب: ما النص النقدي الذي كتبته وتشعر بأنه شكل تحولا في مسارك؟

حميد لحمداني: لم ينحصر جهدي المعرفي عبر مسار حياتي في نص نقدي واحد ولا في كتاب واحد، إنها عشرات الدراسات والمقالات المنشورة في المجلات والصحف، كما أني ألفتُ عشرين كتابا وترجمت كتابا عن الأسلوبية من اللغة الفرنسية بمفردي، وترجمت أيضا كتابين في النقد من اللغة الإنجليزية بالمشاركة مع د. الجلالي الكدية، كما ترجمتُ بمفردي مجموعة مقالات نقدية من الفرنسية، وشاركت في تأليف حوالي خمسين كتابا أغلبها في الدراسات النقدية والتنظيرية، هذا بالإضافة إلى أني ألفت روايتين وقصة مطولة.

أعتبر أن كل ما أنتجته عبر حوالي خمسين سنة شكل تحولا تدريجيا في مساري ومنحني حضورا يتطور من سنة إلى أخرى، وآمل أن يستمر على نفس الوتيرة فيما تبقى من العمر.

العرب: كيف أثرت تجربتك النقدية على كتابتك الإبداعية؟ وهل شعرت يوما أن الناقد بداخلك يُخضع الروائي لديك؟

حميد لحمداني: ما دامت الرواية مصاغة بطريقة تجعلها مقبولة عند القراء والنقاد، فهذا يعني أن التأثير النقدي، الذي ثبت حصوله كان لفائدة تحسين صورتها وليس لإخضاعها أو تشويهها. وفي ما يخص روايتي “رحلة خارج الطريق السيار”، لا أنفي ما لاحظه بعض الدارسين من أن معرفتي النقدية بالسرد ساهمت في بنْينةِ المسار الحكائي فيها بطريقة إيجابية، وأكدت لجنة حصولي على جائزة عنها من الأردن، في بيانها، أنها رواية مُصاغة بأرقى خصائص الإبداع السردي المعاصر، وهذا يكفي لإيضاح ما جاء في سؤالكم، بمعنى أن المعرفة النقدية قد تدعم الابتكار الإبداعي ولا تخضعه بالمعنى السلبي.

العرب: في رواية “دهاليز الحبس القديم”، هناك تداخل بين التوثيق والذات… كيف تشتغل على حدود الواقعي والمتخيل؟

حميد لحمداني: الاشتغال على حدود الواقع والخيال هو أصلا الأساس الذي تقوم عليه الفنون ومنها الرواية والشعر، فروايات نجيب محفوظ مثلا تستفيد من كل ما يجري في الواقع من أحداث ومكونات، ولكن عندما يصوغها الروائي بأسلوبه الخاص ومخيلته تتحول إلى عوالم مُبتكرة وغير مطابقة تماما لما وقع، إنها حسب أرسطو تنتمي إلى ما هو محتمل الوقوع الذي يجمع بين الواقعي والخيالي، وهذا بالضبط ما هو حاصل في روايتي “دهاليز الحبس القديم”، إنها واقعة بالفعل، كما أشرتم، في حدود الواقع والمتخيل مثل ما هو الحال بالنسبة إلى معظم الإنتاجات السردية.

العرب: كيف ترى الفرق بين الحرية في كتابة الرواية والصرامة في تحليلها نقديا؟

حميد لحمداني: لا شك أن الصرامة في تحليل الروايات راجعة إلى ضرورة التسلح بالمعارف الماثلة في النظريات والمناهج النقدية والحرص على الإحالات المرجعية، سواء ما يتعلق منها بالمواقع النصية أو ما يشار إليه من ظواهر ودلالات، ثم ما يُعتبر مرجعا تنظيريا أو منهجيا أو إثباتيا. أما الجو الحاصل في الكتابة الروائية فيكاد يكون نقيضا لصرامة النقد الأدبي لأن الكاتب يكون محلقا بالمكونات الواقعية في سماء التأليف الخيالي، وهذا في واقع الأمر مريح وممتع بدرجة عالية أكثر بالتأكيد مما يكون عليه حال الناقد، أثناء تحليلاته للنصوص.

الأدب التفاعلي

العرب: قلت في أحد لقاءاتك إن “الأدب الرقمي ليس ضروريا.” هل ترى في ذلك موقفا ثابتا؟ أم أن المشهد يتغير الآن؟

الأدب لا يتكلم بلغة التواصل اليومية البعيدة إلى حد ما عن الغموض بل بلغة كنائية واستعارية ورمزية وأسطورية

حميد لحمداني: ما قلته بوضوح أكثر وبِدعم مرجعي هو ما ورد في كتابي “نقد النقد والنظريات الأدبية والنقدية: المعرفة والسلطة” عن الأدب الرقمي التفاعلي أو التشعبي كما يلي “نقول إن فويليمان بعد أن تحدث عن هذه المجالات والروايات على الخصوص اختتم مقاله بالتأكيد على أنه رغم وجود النماذج الإبداعية الصادرة سابقا في إطار ما يدعى بالأدب التشعبي أو التفاعلي، فإن هذا الفن لا يزال في طور البحث عن مؤلفيه وقرائه المعجبين به وكذا عن ناشريه ونقاده، وهو ما يوحي بأن تجارب النص التفاعلي رغم التقادم النسبي الذي مر عليها (انطلاقا من تسعينات القرن الماضي) لا تزال مُتعثرة في البحث عن مكانة اعتبارية بين أشكال الإبداع البشري. وبإمكاننا أن نؤكد من جهتنا أن وضعية النص الإبداعي التشعبي في العالم العربي لم تجد بعدُ موقعها المنافس للكتاب الورقي أو الكتاب الإلكتروني غير التشعبي.”

العرب: هل يمكن للناقد السردي أن يتعامل مستقبلا مع النصوص التفاعلية بنفس أدواته التقليدية؟

حميد لحمداني: أعتقد أن ما يقلل من قيمة النصوص التفاعلية ومنها الروائية هو أنها ذات هوية متفككة نظرا إلى تعاقب عدد غير محدود من المتدخلين في تغيير محتواها بالزيادة أو الحذف أو التغيير، وهذا ما يجعلها تفقد هويتها بين الحين والآخر، وهذا منطقيا يمنع الاعتماد عليها مرجعيا في أي دراسة.

فلنفترض أننا شرعنا في دراسة نص روائي من هذا الصنف وانتبهنا بعد مرور أيام قليلة إلى أن النص قد تغير في موقعه، فأفضل رد فعل يمكن أن نقوم به هو أن نلقي بما كتبناه في سلة المهملات ونتوب عن إعادة الكتابة عن هذا الصنف من المنتجات الإبداعية المتغيرة والفاقدة لهوية الكتابة وهوية الكاتب المسؤول عما كتب.

رغم كل هذه لا ننكر أن هواة الأدب التفاعلي مُسجلين (بكسر الجيم) وقارئين لهم الحق في الاستمرار في هوايتهم إذا كان هذا يرضيهم ويمتعهم.