حازم القرطاجني أول من منح المتلقي دورا في الكتابة الأدبية

عمان - يدرس الباحث الجزائري الدكتور عبدالقادر بغاديد مدى تجلي نظرية التلقي في التراث النقدي العربي بعامة، وفي نقد حازم القرطاجني بخاصة، عبر كتابه الجديد “إرهاصات نظرية التلقي في نقد حازم القرطاجني وتقاطعها مع فرضيات ياوس وآيرز”.

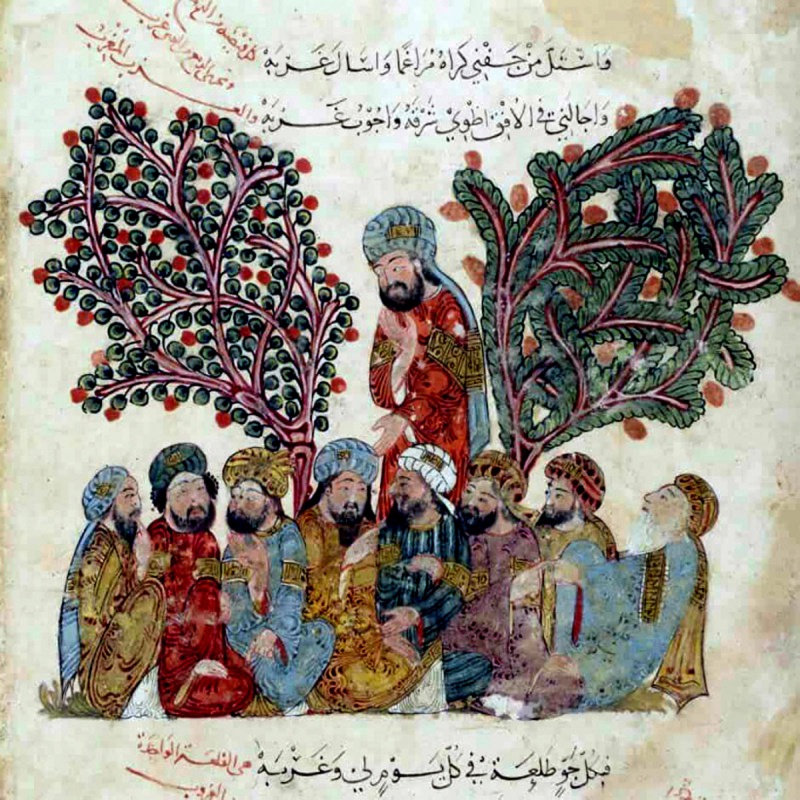

ويأتي الكتاب رغبة منه في إعادة الروح لأعمال العالم الجليل والناقد الكبير حازم القرطاجني، ونفض الغبار عن كتاباته ولاسيما مؤلفه “منهاج البلغاء وسراج الأدباء”، الذي عد من أهم مصادر النقد العربي وأجلها.

يعتمد المؤلف في كتابه، الصادر عن “الآن ناشرون وموزعون” في الأردن، على المنهج الاستقرائي الذي يتلاءم وقضايا التلقي وتجلياته عند حازم القرطاجني.

وقد درس بغاديد، في الكتاب، التلقي كتأسيس تنظيري في البداية متمثلا في الجهد الغربي، ثم البحث عن مكامن هذا التأسيس في التراث النقدي العربي عامة وفي النقد الحازمي على وجه التحديد، مخالفا في ذلك التتبع التاريخي والأسبقية الزمنية في طرح الإشكال، حيث تفرع بحثه بذلك إلى ثلاثة فصول، كانت فاتحته بمدخل تناول فيه عناصر وأسس العملية التواصلية وتحديد مفاهيمها في مقارنة بين الغرب والعرب، وبعد ذلك فصل أول خصصه لنظرية التلقي في مضانها الأولى وانطوى على ثلاثة مباحث، تناول الأول الأصول المعرفية لنظرية التلقي، بينما خصص المبحث الثاني لدراسة نشأة نظرية التلقي وعلاقتها بالمدارس النقدية الغربية، أما المبحث الثالث فخصص لركائز نظرية التلقي وأعلامها.

وخصص بغاديد الفصل الثاني لتحليل التلقي في الحركة النقدية الغربية والعربية في ثلاثة مباحث، بداية بالتلقي في النقد اليوناني، ثم التلقي في الموروث النقدي العربي، وختاما بالجهود العربية الحديثة في التلقي.

أما ثالث فصول الكتاب فعرض فيه المؤلف للتلقي في النقد الحازمي في ثلاثة مباحث أيضا، بدأها من الأصول المعرفية والأسس النقدية في ضوء المنهاج، ثم تناول ملامح التلقي عن حازم القرطاجني، ليدرس في المبحث الثالث تلاقح النقد الحازمي مع فرضيات ياوس وآيزر.

وقد اختتم د. بغاديد الكتاب بخاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليها، وخلالها يشير إلى أن نظرية التلقي واجهت مخاضا عسيرا قبل أن تخرج للوجود كنظرية لها من الأسس والركائز ما يجعلها رؤية نقدية جديرة بالاهتمام الذي حظيت به، ويمكن حصر هذا المخاض في اتجاهين؛ الأول مثله النقد الماركسي، وفيه يكاد يلغى دور المتلقي في العملية التواصلية وتلقي العمل الأدبي، أما الاتجاه الثاني فمثلته الوجودية والبنيوية حيث ظهرت بعض الإرهاصات الفردية التي أعطت المتلقي البعض من الاهتمام.

ويبين المؤلف أن حازم القرطاحني من خلال مؤلفه “منهاج البلغاء وسراج الأدباء”، استطاع أن ينفرد بإبداع نقدي متميز للشعر العربي بكشفه عن خصوصية في الشعر لم يكن لها اهتمام من قبل وبالأخص العلاقة بين النص والمبدع والمتلقي في العملية التواصلية.

وتوصل إلى أن تغير النظرة النقدية العربية خاصة بعد إطلاع النقاد العرب القدامى على ثقافة غيرهم أعطى الدرس النقدي القديم طابع الدقة والمنطق وذلك من خلال تعرضهم لقضايا الشعر اليوناني خاصة كتاب “فن الشعر” لأرسطو والذي تعددت شروحاته وقراءاته بين الكثير من النقاد العرب.

كما يؤكد أن اطلاع النقاد العرب القدماء على ثقافة الغير اليونانية أخرج الدرس النقدي من تلك المحاولات الأولية التي لم تكن سوى رصد للقوانين عن طريق الذوق الفني مع تداخل النقد مع البلاغة فتعدت القضايا النقدية.

الكتاب يؤكد ظهور بعض الإرهاصات الأولية عن التلقي عند حازم القرطاجني الذي مهد للدراسات الحديثة التي تلته

ولفت إلى بروز حازم القرطاجني ومحاولته الجادة في الجمع بين بلاغتين: بلاغة عربية خالصة وأخرى منطقية، اعتمد في الأولى على المؤلفات الشعرية العربية في ضبط نظريته حول الشعر والشاعر باستناده على قضايا تخص الشعر العربي ومحاولة الربط بينهما. كما اعتمد على البلاغة المنطقية والتي استمدها من النظريات الأرسطية وما جاءت به الفلسفة اليونانية من قضايا أحسن فهمها وأخذ منها ما أفاده في ضبط آرائه النقدية، كالمحاكاة التي ربطها بالتخييل والوزن والموسيقى وما لهما من وقع في نفس المتلقي.

ويشير إلى براعة القرطاجني النقدية من خلال تجاوزه لبعض قضايا الشعر أو موافقته لها كالأوزان والقوافي والتي رفض فيها الدوائر الشعرية العروضية، وكذلك المطالع والمقاطع والوحدة العضوية للقصيدة وما تعلق بالشكل والمضمون، واهتمامه بعنصر المراوحة بين المعاني الشعرية والخطابية وعلاقة المبدع بالتلقي في إظهار الشعرية.

وخلص أيضا إلى ظهور بعض الإرهاصات الأولية عن التلقي في المصنفات النقدية القديمة والتي مهدت للدراسات الحديثة وخاصة ما ظهر منها في الفكر النقدي الحازمي من خلال اهتمامه بالمتلقي كطرف في حدوث العملية التواصلية وبناء النتاج الأدبي.

ويذكر أن حازم القرطاجني ترك رؤية نقدية وإرثا معتبرا أبان للعيان نضج حسه الإبداعي والنقدي، وعليه فقد حظي درسه فيما بعد بالاهتمام باعتباره الواضع الأول للأرضية التي ضبطت فيها خصوصية الشعر العربي من خلال ميلاد أفكار جديدة وإبداعات فريدة غيرت النظرة الحكمية في النقد حتى انتهى الموقف إلى التأصيل للنقد العربي وخاصة ما تعلق بالشعر.