كريم سعدون لـ"العرب": الفن لا يمكن أن يكون محايدا أو أداة دعائية

تعتبر تجربة الرسام العراقي من العلامات البارزة في الفن التشكيلي العربي اليوم، إذ استفاد الفنان من هجرته وآلامها ليرى بشكل أفضل ماضيه وواقعه وأفكاره، بينما يسير في أعماله وفق وعي حاد باللون والحركة والجسد، وخاصة الجسد الذي يحاوره بحرية لاستنطاقه وتأسيس فكر إنساني أكثر تحررا. "العرب" كان لها هذا الحوار مع الفنان حول رؤاه وتجربته.

يملك التشكيلي العراقي كريم سعدون تجربة فنية تمتد لسنوات طويلة، يعيد من خلالها قراءة الجسد، الوجه، والغربة كعناصر مركزية تصاغ ضمن إطارات فلسفية وجمالية.

يتحدث في هذا الحوار عن تأثير الفلسفة، ولاسيما فلسفة الوجه لدى إيمانويل ليفيناس، في تشكيل منهجه الفني، حيث تتجلى فكرة المسؤولية تجاه الآخر واحترامه كجزء أساسي من أعماله. كما يناقش سعدون تأثير التحولات السياسية والاجتماعية في العراق على فنه، وكيف أن هذه الظروف القاسية شكلت خلفية حاضرة في أعماله، سواء بشكل مباشر أو عبر التورية. ويستعرض أيضا دور الغربة في صياغة هويته الفنية، وكيف أن الانتقال من العراق إلى السويد أتاح له فرصة إعادة اكتشاف نفسه كفنان، ضمن بيئة مختلفة فرضت عليه تحديات جديدة وأسئلة وجودية عميقة.

التبادل المرآتي

“العرب” التقت الفنان التشكيلي العرقي كريم سعدون في هذا الحوار، الذي أجاب فيه عن العديد من الأسئلة التي تكشف أبعادا فلسفية وفنية لأعماله، من تأثير التجريد في صياغة المعنى، إلى دوره في تعزيز الحوار والتفاعل مع المتلقي، وصولا إلى رؤيته للمزج بين الحداثة والتراث العراقي، وكيف يتعامل مع الفن كوثيقة فلسفية وتجربة إنسانية خالصة. هذه المقابلة هي نافذة على عالمه، حيث يتحول الجسد، الشكل، والذاكرة إلى أدوات تعبير عن الحلم، الألم، والبحث المستمر عن هوية إنسانية معاصرة.

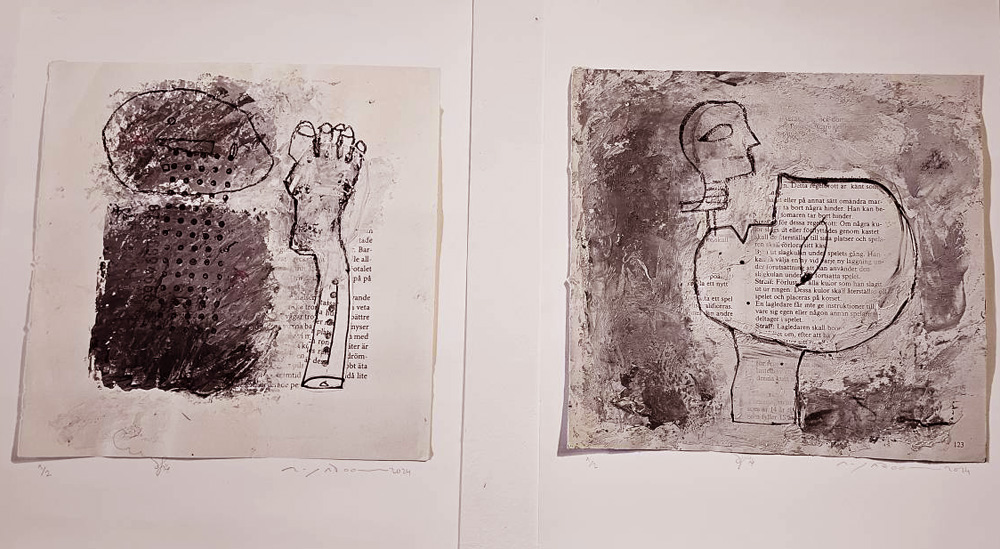

عن تأثير الفلسفة على اشتغالاته، ولاسيما فلسفة الوجه عند ليفيناس، الذي يدعو إلى تحمّل المسؤولية، ونزع العنف تجاه الإنسان واحترامه، يقول “في سلسلة من أعمالي الممتدة منذ عقدين من الزمان تقريبا، قمت بإقامة تقابلات بين الشخوص التي أرسمها، واستعرت لها تسمية ‘حقول الغريب’. كنت معنيا بإجراء اختزال في الجسد وصولا إلى إبقاء الرأس كعلامة بارزة، مع التركيز على الوجه تحديدا. كنت مؤمنا بأن الوجه، في تقابله مع الآخر، يُفصح عن تبيان صريح للعلاقات التبادلية التي تجري بيسر، حيث تصبح عملية التواصل واضحة وشفافة وسريعة. الحاجة إلى معرفة الآخر لا سبيل لها إلا عبر هذا الشكل من التقابل وجها لوجه، باعتباره حدثا ينطوي على حوار متكامل.”

ويضيف “إنَّ معرفة الذات لا تتحقق إلا عبر مرآة الآخر، لأنها تتطلب قراءة متبادلة وتفحصا مثاليا، لاسيما أن الوجه يمتلك قدرة على البث، ما يجعله مجالا رمزيا مشفرا ومثيرا، يؤدي بالضرورة إلى اكتشاف إمكانات التفاعل وتذويب الحواجز. هذه الحواجز تصنعها ضغوط الثقافة والأعراف الاجتماعية، ما يضفي على اللقاءات المباشرة رهبة وحذرا.”

ويشرح قائلا “نحن نميل، وفقا للأعراف والقيم الاجتماعية والثقافية التي ترعرعنا عليها، إلى الابتعاد عن أي تقابل حسّي مباشر. هذه إشارات صارمة يتوجّب الالتزام بها، ما يجعل من الوجه مركزا بصريا محاطا بقيود العُرف. وبهذا، يصبح الاتصال البصري بين وجهين محكوما باعتبارات ثقافية عديدة، تحرمنا من متعة التعرف إلى الآخر وتمنع اكتمال أي قراءة ذات بعد علامي. هذه القراءة تمنح التقابل وجها لوجه أبعادا تواصلية ممتعة، تقود إلى فهم أعمق، تأثير متبادل، واشتراك في إيجاد حلول لمشكلات تتعلق بتقبل الآخر.”

ويضيف “لا شك أن الاطلاع على فكر ليفيناس قد عزّز لديّ فكرة التبادل المرآتي. فالوجه هو الذي يبدأ كل خطاب، وكل إمكانية للتواصل، بما في ذلك الخطاب الذي يعبّر عن المسؤولية التي تقوم عليها العلاقة الأساسية بين الأنا والآخر. إنّ الوجه يقودنا إلى معرفة ما حولنا أولا، ومعرفة الآخر عن طريق معرفة الذات. هذا يعزّز شراكة قائمة على تتبع أثر الحياة المشتركة، التي تنطوي على إمكانية العيش مع الآخر بلا تضادات قائمة على عداء أو رفض أو استعلاء. كما يساعد على إزالة الحواجز التي تصنع التباعد، ويدفعنا نحو الاقتراب أكثر في التعبير. فالوجه في تقابله مع الآخر يشبه الضوء الذي يجلي عتمة الحاجة إلى التفاعل مع الآخر، ويبدد شعور الغربة. إنّ هذا الأمر يقودنا إلى فكرة التعايش، وتقبل المختلف، وإزالة أي شعور بالتخلي عنه. كما يُساهم في تذويب فكرة الاحتراب، وهو في حد ذاته دعوة لقبول التنوّع الثقافي والتعايش بين الثقافات المتنوعة.”

ويضيف موضحا “إنّ حوار الظلال، أو الحوار مع الآخر باعتباره ظلا، لا يوصلنا إلى حتمية إزالة الحواجز التي نتصنعها بلا إرادة. وفقا لليفيناس، يصبح الوجه حارسا للآخر، ما يشكل دعوة إلى التشارك الذي يحمل في داخله خطابا أخلاقيا يدعو إلى تقبل الآخر، حمايته، والدفاع عنه. لذلك، تجد في أعمالي الفنية تقابلات الأنا، باعتبار الوجه ندا وشريكا. لكن الوجه الذي أعنيه ليس المرئي بتفاصيله الظاهرة، بل ما يعتمل تحت ملامحه. هذه التقابلات تحمل رغبة في إشاعة روح الحوار، وتحتوي على الكثير من النظرات المواربة التي تشكك في اكتمال الحوار، وتدفع إلى التساؤل. إن وجود التناقضات داخل العمل الفني يساهم في تجديد الأسئلة وخلق نوع من الحوار، أيا كان نوعه. ذلك لأن الأعمال الفنية لا تقدم إجابات جاهزة، بل تدعو إلى التفكير المستمر.”

تساؤلات مهمة

العمل الفني الأيقوني الذي لا يدعو إلى التأمل أو استثارة الفكر ولا يتحمل التأويل يصبح محدودا في تأثيره

حول تأثير التحولات السياسية والاجتماعية الراهنة على تعامله مع اللوحة، وما إذا كانت هذه التحولات تنعكس في أعماله، يقول “نحن كجيل شهدنا تحولات سياسية عديدة، وعشنا ظروفا لا يمكن وصفها إلا بأنها معقدة ومفروضة علينا قسرا، تحت مسميات وطروحات مختلفة. الحروب التي زُجّ بنا فيها شكّلت محطات قاسية في مقتبل أعمارنا، وتركت ندوبا لا يمكن التخلص منها بسهولة. لقد هشّمت هذه الحروب مجتمعا كان يتميز بقيمه وتماسكه، وصنعت منا أجسادا منمّطة. بدلا من أن نحيا كأناس يتوقون إلى السلم والحرية، أُخضعنا لتنميط قسري عبر عدائية وسلوك غير إنساني. لقد فقدنا في تلك الفترة التوافقات التي كانت تجمع الناس وتوحدهم.”

ويضيف “خرجنا كفنانين منمّطين أيضا، وما كان يساندنا آنذاك هو توقنا إلى الحلم بمنقذ. وبدلا من أن نعالج في أعمالنا الفنية قضايا الإنسان عبر معالجات جمالية خالصة، أصبحنا مضطرين إلى تناول محنة الحرب وقسوتها وآلامها، لأنها كانت تعيش معنا بكل تفاصيلها. الذاكرة كانت مليئة بمشاهد لا يمكن توصيفها أو نسيانها. ولم تكن الحرب فقط، بل حتى ظروف توقفها وما بعدها. الحلم بالمنقذ بات يمثل هروبا إلى خارج حدود البلد، حيث كنا نبذل المستحيل، نرنوا إلى الخارج كحل وحيد.”

ويكمل “إن الكثير من أعمالي الفنية المنجزة في تلك الظروف لم تخلُ من حضور الحرب، رغم أن هذا الحضور لم يكن دائما مُعلَنا. بلا شك، كانت هناك عيون تتلصص وتراقب خطواتنا. لكنني استطعت عبر التورية أن أتحايل على ذلك، وأقدم أعمالا تنطوي على خطاب عن جدوى العيش في مثل تلك الظروف.”

ويواصل “لقد بات واضحا أن نتائج الحروب والانقلابات التي خاضتها السلطات هي التي تمسكت بمقاليد الأمور، دون اكتراث بالبلاد وناسها وبنيتها الثقافية. ما حدث بعد ذلك، مع بداية الألفية، من تحولات سياسية واجتماعية، خصوصا في العراق، لم يكن متوافقا مع الحلم البديل الذي كنا نحمله. لقد عمت الفوضى كل مفاصل الحياة، مما عمّق بحث الفنان في قيم وجودية تعكس هذه الفوضى. هذه الأحداث زادت من قسوة الواقع، وأنتجت تنميطا جديدا وفق معاييرها، لتضيف إلى ذاكرتنا خزائن أخرى من الألم.”

ويشرح “الفن لا يمكن أن يكون محايدا، كما لا يمكنه أن يتحول إلى أداة دعائية. الفنان لديه القدرة على التعامل مع الأحداث من خلال خطاب جمالي، يحمل أبعادا علامية تُوقد مشاعر الرفض والتمرد. هذه المهمة ليست سهلة، خاصة عند مقارنة الفن بحجم القسوة التي يواجهها. من المؤكد أن هذه التحولات انعكست في أعمالي الفنية؛ حيث ظهر الجسد في أغلبها وحيدا، غريبا، ومنمطا. لكنه في الوقت ذاته جسد يقاوم التنميط ويحيا ككيان مستقل. لقد أصبحت لدي رسالة، يمكن من خلالها التجوال بحرية، والوصول إلى ما أصبو إليه.”

وحول الدور الذي لعبه الاغتراب في أعماله، وعن تأثير سفره من العراق إلى السويد على تحوله الفني، يوضح الفنان التشكيلي العراقي “كان لدينا حلم يكمن خارج الحدود، وبظروف لا تخلو من المغامرة بكل شيء، استطعنا عبورها، لكننا لم نحسب حسابا للمتغيرات التي سنواجهها. هذه المتغيرات تبدأ من لحظة أن تطأ قدمك أرض البلاد الجديدة. هنا تبدأ حياة جديدة، مختلفة في كل تفاصيلها: الوجوه، الملبس، اللغة، علامات الشارع، رائحة الأطعمة وتفاصيلها، بالإضافة إلى التفاصيل الثقافية التي تحكم المجتمع وتسيره. إنه تنميط جديد ستتعرض له لتتمكن من تجاوز العتبات وأنت تحمل ذاكرتك المثقلة وجسدك المنمَّط.”

ويضيف سعدون “لا شك أن الزمن كفيل بأن يجعلك تهضم الكثير لتصل إلى مرحلة التقبل، ولا أقول الاندماج، لأنه لا يمكنك أن تستعير كل الجديد وتتلبسه بالكامل. فذلك ينطوي على حدين مختلفين: في حياة الغربة، إما أن تنجح في العبور إلى الضفة الأخرى بأقل الخسائر وبمزيد من المكاسب، أو أن تنزوي لتأكلك الوحدة. بالنسبة لي كفنان، كنت مقتنعا بما أحمله من خزين قاس من الألم والأحلام، ومؤمنا بأن الفن هو لغة إنسانية يتآلف معها الجميع. لكن هذا يتطلب مني التعامل مع متلق جديد بعادات تلق مختلفة، متلق يسأل عن كل تفصيلة في العمل الفني، وكأنه متوجس مما يضمره العمل في بنيته. وكما تعلم، أحاول أن أعرض قضيتي والانتهاكات التي تعرضت لها كإنسان، لمتلق قد لا يمتلك تصورا، ولو بسيطا، عنها، وقد لا يعرف الجغرافيا التي أتيت منها.”

ويتابع “هذا الأمر مقلق بلا شك. فكيف أقدم عملا فنيا يمكنه أن يتفاعل معه ويشركه في تذوقه؟ هذا يعني أن هناك آليات في المنجز الفني يجب أن يعمل عليها الفنان ليدخل في منافسة العرض، ويحقق مجاورة لمنجز الآخر، الذي قد ينظر إليك بريبة. هناك شعور يمكن استشعاره بأنك جئت من جغرافيا يُعتقد أنها لا تعرف مسارات المعاصرة، بل ينظر إليها أحيانا على أنها متخلفة عن ركب الزمن.”

ويضيف “الوطن الجديد يقدم بدائل كثيرة تصلح لأن تكون عوامل لاستزادة المعرفة. شخصيا، أعترف بأنني كنت مؤمنا بمعرفتي في جوانب الفن العملية والنظرية، ولي تجربة صقلتها في بغداد قبل الخروج منها، حيث كان لي حضور في معارضها. كذلك، كنت حاضرا في معارض خارج العراق. فرصة الدراسة في السويد كانت ذهبية، فقد مكنتني من الاقتراب أكثر من الوسط الفني الجديد، واستكشاف إمكانياته. اكتشفت الكثير ما كان غائبا عنا ولم يصلنا في بغداد، حيث لم تكن فرص السفر إلى الخارج متاحة حينها للتعرف على ما يدور في أوساط الفن العالمي. كما قلت سابقا، تعرضنا لتنميط مقصود بسبب ظروف الحرب التي قطعت الكثير من خيوط التواصل مع العالم الخارجي، ليأتي الحصار ويقضي على ما تبقى. في مقاعد الدراسة الجديدة، تعلمت الكثير، وأضافت لي معرفة عميقة غيرت مسار حياتي الفنية. التجربة أصبحت أعمق، والرؤية لطبيعة الفن والمنجز الفني اختلفت بشكل كبير. ما تعلمته هناك لم أكن لأصل إليه في ظل الانقطاع الذي كنا نعيشه.”

في سلسلة أعماله الممتدة منذ عقدين من الزمان سعى الفنان إلى إقامة تقابلات بين الشخوص التي يرسمها

في ما يخص ملامح الحزن والشاعرية التي تظهر في أعماله، وكيف يتعامل معها، وكأنها تسعى إلى نقل تجربة شخصية أو تصور إنساني شامل، يقول “الحزن موجود، وكواحد من المشاعر الإنسانية العميقة والسامية، لا يمكن التغاضي عنه حتى وإن غيّر ملامحنا. فهو جزء من الندوب التي خلفتها سنوات العيش في ظل القسوة. إنه يشير دائما إلى تلك الندوب ويعالج حالات الفقد التي تعرض لها سواء في حضوره أو غيابه. ولا شك أن الكثير من الأعمال الفنية التي أنجزها تنطوي على تجارب شخصية. ومع ذلك، فإنني لا أميل إلى أن تحمل أعمالي سرديات واضحة، ولذلك ألجأ إلى بعض الإجراءات العملية الضرورية لإخفاء ما قد يشكل مدخلا مباشرا لتأويل هذه الأعمال كتجارب شخصية.”

ويتابع “أسعى دائما إلى أن تتحول أعمالي من كونها حاملة لتجارب ذاتية إلى كونها دلالية أوسع، تحمل تصورات إنسانية أعمق وأشمل. لا شك أنني عشت اغترابا حقيقيا بعد البعد عن الوطن، وأنا على يقين بأن هذا الاغتراب أورث الكثير من المغتربين عزلة قسرية. فالمغترب، عندما يعتزل، يجتر ذكرياته. إنه جسد محمّل بثقل الذاكرة، يجلس في مركز العمل الفني أو متنه، في انتظار شيء أو حدث ما، دون أن يسمح لنفسه برمي تلك الأثقال عنه.”

ويضيف “إذا تأملت أعمالي عن كثب، ستلاحظ تراكما للطبقات، حيث تمحو الطبقة الواحدة الأخرى، ومع ذلك تترك بعض الطبقات آثارها الظاهرة للعيان كعلامات تستعير وظيفة الدليل. حتى في وجود الجسد في هذه الأعمال، ستجد أن المتلقي يكتشف آثارا منها تشكل بنية العمل الفني، مما يمنحه أبعادا دلالية وشاعرية تتجاوز السطح الظاهر.”

حول دور التجريد في خلق المعنى داخل أعماله والأدوات التي يستخدمها لإيصال رسالته الفنية، يقول “أنا دائم الحرص على بعض الإجراءات العملية التي تتم على سطح العمل الفني منذ بدء الاشتغال وحتى أثناء الإنجاز. في هذه المرحلة، يكون لفعل الاختزال والإزاحة حضور بارز، مما يعطي انطباعا بالتقشف والتقليل في بنية العمل. لكن في الحقيقة، يظهر للمتلقي حجم الجهد المبذول في متن العمل بكليته.”

ويبين أن هذه المعالجات تقوده نحو التجريد، ويمكن ملاحظة ذلك في تلقي الأعمال. ومع ذلك، فإنه يحمّل العمل طاقة تعبيرية، يهدف من خلالها إلى إيصال رسالة واضحة للمتلقين، مضيفا “أنا لا أتعامل مع العمل الفني كقالب مجرد يحمل قيمه الجمالية المتفق عليها فحسب، وإنما أطمح لأن يكون محرّكا للتفكير، ليتمكن المتلقي من الكشف عن الأسئلة التي يختزنها العمل. أعتقد أن المتلقي قادر على التأمل المتأني الذي يستوفي زمنه، ليصل إلى أعماق العمل وتضميناته. هذه الإجراءات التي تتكرر في الأعمال، على تنوعها، يمكن تسميتها بالأسلوب. بمعنى أن ملامح العمل تشير إلى هوية المُنجز. وعندما تصبح عملية القبول بالعمل يسيرة، نتيجة معرفة مسبقة به، فإن هذا يعني تفعيلا مستمرا للتشارك ولعملية التلقي.”

وعن مفهوم “الأثر الفني” والزمن في أعماله، يشرح قائلا “العمل الفني بوصفه وجودا شاخصا لا يعدو كونه أثرا ماديا، كما وجدنا الرسومات على جدران الكهوف، نجد اليوم أعمالا فنية معلقة على جدران المتاحف وقاعات العرض. لكن بالنسبة لي، يتجاوز مفهوم (الأثر الفني) هذا الإطار المادي ليشمل مساحة أوسع. يمكن للعمل أن يكون شكلا بمضمون ملتزم بآليات تنفيذ محددة، أو أن يكون شكلا مجردا لا يتطلب من المتلقي البحث في مضمونه. ومع ذلك، فإن العمل الفني يضج بالحركة، وعملية إنجازه تمر بآليات معقدة تتطلب من المتلقي قدرة على التفاعل معه أولا. الأثر الفني، بوصفه منجزا إبداعيا، يكون تلقيه محاطا بعوامل عدة تحدد مقدار الاقتراب منه وتفكيك مكوناته. من بين هذه العوامل، السياق الثقافي والاجتماعي الذي يلقي بظلاله على الفنان أثناء عملية الإنجاز. هذا السياق يتشكل نتيجة تراكم المخزون في الذاكرة، وفي بعض الأحيان، يأتي التأثير مفاجئا حسب طبيعة الموضوع الذي يتم تناوله.”

ويضيف “في اعتقادي، محاولة قراءة أي أثر فني إبداعي تبدأ بتحييد الفنان الذي أنجزه، والتركيز على مرتكزات الشكل التي تحفز عملية الغوص داخل العمل، حيث تكمن الدلالة الناتجة عن الحركة الكامنة في بنيته. ورغم ذلك، فإن العصر الحالي يشهد توجها نحو الاحتفاء بالمضمون على حساب الشكل، وهو ما يثير تساؤلات جديدة حول كيفية إيصال الرسالة الفنية، سواء بالنظر إلى العمل كشكل فقط، أو كشكل ومضمون في آنٍ معا. لا شك أن العمل الفني يحمل داخله أسئلة بصوت عال ينبغي سماعها. هذا العصر يجبرنا على التعامل مع الأثر الفني بطرق جديدة، وإعادة النظر في الكثير من مفاهيمنا عنه، خصوصا مع بروز تأثير البرمجيات الحديثة التي سهّلت التعامل مع الصورة وإنتاج الأعمال الفنية، بالإضافة إلى الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال التقنيات. هذا التطور يدفعنا إلى فتح آفاق جديدة للنظر إلى الأثر الفني بشكل مختلف.”

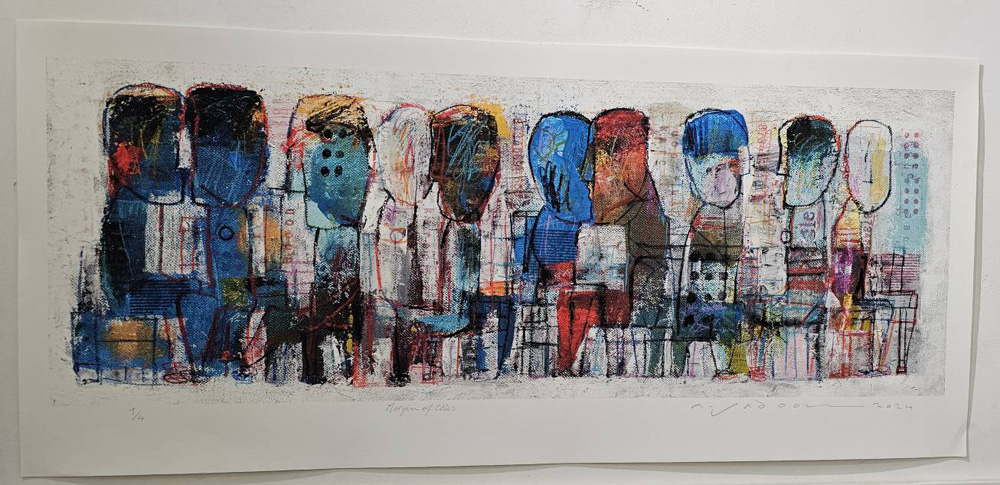

عن الزمن في أعماله يشرح قائلا “الزمن، بوجوده الافتراضي، يلعب دورا كبيرا في أعمالي، ويتجلى من خلال عملية التكرار والحركة. هذا إجراء عملي مقصود يهدف إلى طرح تساؤلات مستمرة عن ماهية وجودنا في ظل القسوة التي نعيشها. رغم أن هذا يظهر تقنيا في شكل التكرار، إلا أنه ضروري لتوجيه نظر المتلقي إلى الرسالة الأساسية. استعرت فكرة التكرار من منجزات الفن العراقي القديم التي توحي بالحركة المستمرة، ودمجتها بحسابات البرمجيات الحديثة، ما يعطي الزمن حضورا في متن العمل الفني. التكرار في أعمالي يأخذ أشكالا متنوعة، مثل تقابلات أو فوضى الأشكال التي تطفو على السطح. غالبا ما تكون هذه الأشكال أجسادا تستعرض محنتها وتؤكد وجودها، مما يمنح العمل الفني بعدا زمنيا وإنسانيا يدعو إلى التأمل والتفاعل.”

صراع الجسد والشكل

حول حضور صراع الجسد والشكل في أعماله، وكيف يفسر هذا الثنائي في لوحاته؟ وهل يرى أن الجسد يمثل هوية أم مجرد وعاء للشكل؟ يقول كريم سعدون “حضر الجسد في أعمالي منزّها عن كل ما يمت بصلة للواقع، لأن البحث في وجوده يتعلق ـ كما ذكرت في أماكن أخرى ـ بإحضاره بوصفه جسدا مكتفيا بذاته، خارج أُطر التنميط التي تعرض لها ويتعرض لها دائما في ظل أنظمة قمعية. إنه يبتعد بالتأكيد عن أن يكون وجودا أيقونيا يحيده عن كونه حضورا فنيا إبداعيا وملغزا. ما أراه في هذا السياق هو حلمي في تقديم الجسد الذي يتمتع بحريته، ويواجه كل ما يعيقها. فيظهر الجسد هنا خفيفا، يولد وينمو ويقاوم ويحلم، ويعيش متعته الإنسانية.”

ويضيف “في اعتقادي، أنني أقدّم جسدا قادرا على الحلم. لطالما رسمته جالسا، منتظرا اللحظة التي تمكنه لاحقا من التحليق. هو جسد ينتظر، يفكر، يحلم، ويتأمل، لا يشبه إلا نفسه، جسد تخلص من التنميط. لذلك، أعمل على اجتراح تكنيك فني يستحضره من دون أن تعيق هذا الحضور أي تفاصيل. الجسد في أعمالي محاط بفضاء علامي تتراكم طبقاته فوق بعضها، وتزيح طبقة لتتلبس أخرى. هذا الفضاء يحتاج إلى تأمل دقيق لالتقاطه وإعادة تركيبه، ليصبح الجسد وفقا لذلك هو المهيمن والدليل الأساسي.”

ويتابع “في أغلب أعمالي، تجد أن الجسد موضوع في تقابلات مع الآخر. هذه التقابلات ليست مجرد مواجهة، بل إقامة لحوارات عن جدوى وجوده، وهذه الحوارات هي التي تكفل ترويض القسوة وتدوير الصراع. كما ترى، فإن حضور الجسد في أعمالي لا يعني أنه مجرد شكل أو وعاء يحوي الشكل. إنه إعادة بناء لهويته، حيث يظهر الجسد كائنا حيا، محورا ومركزا للوجود.”

تسأل “العرب” الفنان: هل يسعى الفنان التشكيلي كريم سعدون إلى جعل لوحاته تفاعلية بحيث تتيح للمتلقي حرية التأويل؟ وكيف يقيّم ردود فعل الجمهور إزاءها؟ فيجيبنا “بالتأكيد، المتلقي له دور حيوي في إعادة قراءة العمل الفني. تعدد القراءات، برأيي، هو سبيل معاصر لرصد مدى انتماء العمل الفني إلى عصره. فالعمل الأيقوني الذي لا يدعو إلى التأمل أو استثارة الفكر ولا يتحمل التأويل يصبح محدودا في تأثيره. شخصيا، أفرق بين أن تكون الأعمال محفزة لعملية تلق فعّالة، وبين أن تكون تفاعلية. فالأعمال التفاعلية تتعلق ببنية العرض الفني ومكوناته.”

ينبغي على الفنان أن يمتلك جسدا يستطيع النفاذ من خلاله إلى جسد العالم، ليتعرف على مآزقه الكارثية

ويضيف “في الغالب، الأعمال التركيبية، وعروض الجسد والأعمال الفنية المدمجة بالبرمجيات الإلكترونية، هي التي تتيح أن يكون العمل الفني تفاعليا. بمعنى أنها تسمح للمتلقي بالتعامل معها بمرونة من خلال مشاهدتها، الدوران حولها، الدخول بين مكوناتها، وتأمل المادة وملمسها وطريقة تركيبها، وحتى التفاعل مع رائحتها. هذا يخلق فضولا للتعرف على مدلولاتها وطريقة إنجازها. بين الأعوام 2005 و2022، قدمت مجموعة من الأعمال التي وفرت بيئة تفاعلية للمتلقي. طبيعة الموضوعات التي تناولتها فرضت هذا الإجراء الفني، ومن خلال المتابعة لاحظت أن ردود أفعال المتلقين كانت مشجعة جدا. التفاعل كان حقيقيا من خلال التفحص والأسئلة التي أثيرت. المتلقي الجاد لا يبحث فقط عن الشكل الجميل الذي يمتع بصره، وإنما عن الأعمال التي تثير بصره وفكره وتدعوه إلى تأويلات متعددة.”

أما عن منظوره بصفته فنانا حول الحداثة في الفن؟ وكيف يوازن بين الحداثة والتراث العراقي في أعماله؟ يقول سعدون “إذا كان المقصود بالحداثة في الفن كمصطلح زمني، فنحن نعيش الآن في عصر ما بعد ما بعد الحداثة. أعتقد أن هذا يمكن أن يوجز الإجابة على سؤالك. ومع ذلك، لا بد أن أشير إلى أن زمن الحداثة والقيم الفكرية والجمالية التي أفرزتها قد بددتها قسوة الإنسان وشراهته وعدوانيته. كانت هناك حداثات متعاقبة تحمل سمات زمنها.”

ويتابع “العراق، وهو جزء من جغرافيا عاشت حداثتها واتصالها الطبيعي مع العالم الآخر، أنتج هويته الجديدة في النصف الأول من القرن العشرين. نحن كعراقيين ما زلنا نحتفي بما أنجزه الرعيل الأول من الأساتذة، الذين كانت مرحلتهم الأولى بمثابة بحث جاد عن هوية خاصة تحتفي بالموروث، وتحاول أن تستلهم منه لما له من سطوة وتأثير. ومع ذلك، استطاع الفن التحرر جزئيا من تلك الهيمنات نتيجة الانفتاح على العالم، وما جلبته الهجرات إلى المنافي من تجارب وخبرات. كل ذلك ساهم في خلق منجز فني يُعتد به، يُشار إليه بالتقدير كجهد إنساني وحضاري. بهذا تكون مسألة الريادة زمنية وليست دائمة كما قد يفهمها البعض. وهذا ما يعمل عليه الفن في الدول المتقدمة، حيث الريادة ليست حالة ثابتة، بل حالة متجددة تبعا للزمن والمتغيرات.”

نسأل الفنان كريم سعدون هل يرى في أعماله وثيقة فلسفية تحاور الوجود أم تجربة إنسانية خالصة تهدف إلى التعبير عن مشاعر وتجارب معينة؟

يجيب “ليست هناك شروط مسبقة أو سقف محدود أعمل تحته. كل الفضاءات مفتوحة أمامي. الجسد الموجود في أعمالي هو: أنا. ودائما ما أنطلق منه في تشكيل رؤيتي الفنية. جسدي هو البوصلة التي أستخدمها لتناول أي تجربة إنسانية أرغب في ملامستها، من خلال ما عشته وعايشته من ظروف وأزمات. من دون جسدي، لا أستطيع فهم الآخر. لذا، ينبغي على الفنان أن يمتلك جسدا يستطيع النفاذ من خلاله إلى جسد العالم، ليتعرف على مآزقه الكارثية. الجسد بالنسبة لي ليس مجرد شكل، بل هو محور وجودي ومنطلق لرؤية فنية تحاور العالم بتعقيداته وآلامه.”