"ترجمان الأشواق".. إشارات أنثوية تتلاعب بالمعنى بين الظاهر والرمز

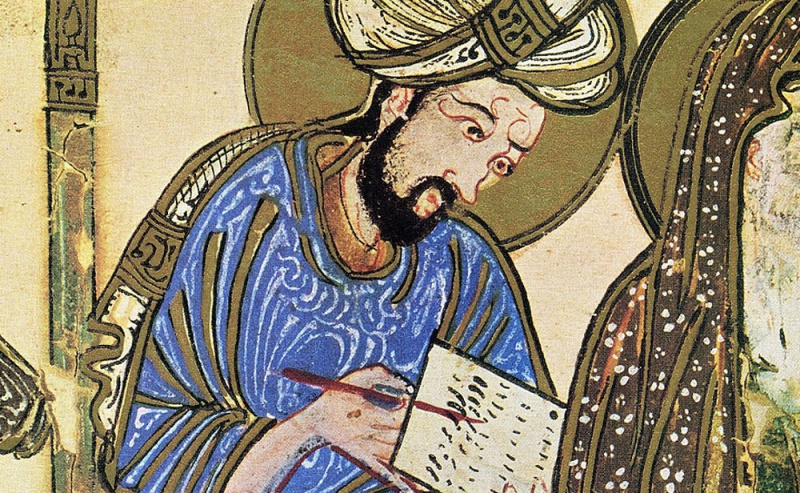

نجح الصوفيون في خلق لغة خاصة بهم، تملؤها الرموز الصوفية وخاصة في أشعارهم، حيث نجد بشكل خاص معجم الغزل والأسماء الأنثوية، ولكن المعنى الكامن فيها مختلف عن الظاهر، وهذا مثلا ما نجده في قصائد ابن عربي، التي حبكها بشكل يؤسس لبناء رمزي محكم، باثا أفكاره في دين الحب.

"ترجمان الأشواق" ديوان شعر لمحيي الدين بن عربي، كتبه لما نزل مكة المكرمة سنة 598 هـ (1201 – 1202م) في ابنة الشيخ زاهر بن رستم بن أبي الرجا الأصفهاني، وكان اسمها نظام، وكانت شاعرة وأديبة فصيحة، أخلاقها كأنها روضة من رياض الجنة، فضلا عن جمالها، فهي هيفاء، تقيد النظر تلقب بـ”عين الشمس والبَهَا”.

قال عنها ابن عربي إنها “من العابدات العالمات السائحات الزاهدات، شيخة الحرمين، وتربية البلد الأمين الأعظم بلا مِين (بلا كذب) ساحرة الطرف، عراقية الظرف، إن أسهبت أتعبت، وإن أوجزت أعجزت، وإن أفصحت أوضحت. إن نطقت خرس قس بن ساعدة (من خطباء العرب المفوهين) وإن كرمت خَنَس (توارى وغاب) معن بن زائدة (من أجواد العرب) وإن وفَّت قصَّر السموأل (شاعر جاهلي حكيم) خطاه، وأغرى بظهر الغرر وامتطاه”.

ويمضي ابن عربي في وصف نظام قائلا “إنها يتيمة دهرها، كريمة عصرها، سابغة الكرم، عالية الهمم، سيدة والديها، شريفة ناديها، مسكنها جياد، وبيتها من العين السواد، ومن الصدر الفؤاد”.

ونشعر أحيانا أن هذا الوصف ليس وصف أنثى بشرية، وإنما وصف حالة من الحالات الصوفية، أو كما يقول هو: واردة من الواردات الإلهية.

الرموز الأنثوية

ابن عربي سأل اللهَ أن يعصم هذه الأشعار من سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية، والهمم العالية. لذا بادر هو أولا بشرح ديوانه تحت عنوان “فتح الذخائر والإغلاق في شرح ترجمان الأشواق”، وكان ذلك أثناء وجوده في حلب.

هل قصد محيي الدين بن عربي (1165 – 1240م) من الأبيات الغزلية، في ديوانه، علوما وأسرارا وحقائق أم كان ما فعله تسترا حتى لا ينسب إليه لسان الغزل مع ما هو عليه من الدين والصلاح؟

لاحظ عبدالرحمن المصطاوي أن الشاعر أكثر من ذكر أسماء المواضع التي ذكرها شعراء الغزل في الأدب العربي، مثل: رامة، تِهامة، حاجر.. وذكر أسماء تغزّل بهن الشاعر العربي نحو: ليلى، زينب، سلمى. وجعل العبارات بلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس بهذه العبارات فتتوفَّر الدواعي على الإصغاء إليها.

ابن عربي في أشعاره يومئ إلى الواردات الإلهية والتنزلات الروحانية والمناسبات العلوية جريا على طريقته في التصوف

وجعل ابن عربي من “المرأة البتول” رمزا للحب الإلهي، فهو في أشعاره يومئ إلى الواردات الإلهية، والتنزلات الروحانية، والمناسبات العلوية جريا على طريقته في التصوف، وهذا معنى المعنى. وكانت نظام تدرك معنى المعنى، حيث نمت أعراف المعارف، بما تحمله من الرقائق واللطائف. علمُها عملُها، عليها مسحة ملَك، وهمة ملِك، لذا قلدها ابن عربي أحسن القلائد بلسان النسيب الرائق (الغزل الرائق العذب). فهي السؤال والمأمول، والعذراء البتول.

ولا بد لقارئ هذا الديوان وشرحه من أن يعرف الألفاظ التي اصطلح عليها المتصوفة، ويعرف الرمز الصوفي، ويدرك المعنى الظاهري، ويتذوق المعنى الرمزي، حتى لا يصنَّف مع ذوي النفوس الضعيفة سريعة الأمراض سيئة الأغراض.

إن ابن عربي يقول لقارئ هذا الديوان وهذه القصائد والأشعار: فاصرِفِ الخاطرَ عن ظاهرِها/ واطلبِ الباطنَ حتى تَعْلَمَا.

وما لفتني أثناء قراءة الديوان، هو كثافة الرموز والإشارات الأنثوية التي ذكرها أو أشار إليها ابن عربي، فكان البحث عن معناها اللغوي أو اللفظي المباشر ومعناها غير المباشر أو الإشاري العميق، أو كما يقول ابن عربي نفسه “معنى المعنى”. وعلى ذلك سأحاول الإشارة إلى المستويين الظاهري والباطني، أو المعنى الظاهر والمعنى الخفي لتلك الرموز التي توسل بها الشاعر في قصائد الديوان التي بلغت حوالي ستين قصيدة ومقطوعة قصيرة، اعتمادا على شرح ابن عربي نفسه، وإشارات وتعليقات عبدالرحمن المصطاوي في كتابه الصادر عن دار المعرفة – بيروت – لبنان 1425 هـ 2005م.

أول اسم أنثوي يقابلنا في الديوان هو اسم بلقيس في قصيدة “أُسْقُفَّةٌ من بلاد الروم”، وذلك في قوله (من البسيط):

من كلِّ فاتكةِ الألحاظ مالكةٍ/ تخالُها فوق عرش الدُّرِّ بلقيسا.

وبلقيس هي المذكورة في القرآن في قصة سليمان عليه السلام. وهي متولدة بين الجن والإنس، فأمها من الإنس وأبوها من الجن، وكانت تغلب عليها الروحانية. وفاتكة الألحاظ يقصد بها كل حكمة إلهية حصلت للعبد في خلوته فقتلته عن مشاهدة ذاته وحكمت عليه.

ثم يقول:

أُسْقُفَّةٌ من بناتِ الرومِ عاطلةٌ/ ترى عليها من الأنوار ناموسا.

والأسقف هو عظيم الروم، ويقصد من بنات الروم الحِكم العيسوية، وقوله “عاطلة” أي هي من عين التوحيد ليس عليها من زينة الأسماء الإلهية أثر كأنه جعلها ذاتية، لا أسمائية ولا صفاتية.

وفي قصيدة “تحية مشتاق متيم” يذكر: دعد والرباب وزينب وهند وسلمى ولبنى وزمزم في قوله (من الطويل):

ونادِ بدعدٍ والربابِ وزينبٍ/ وهندٍ وسلمى ثم لبنى وزمزمِ

وسلهُنَّ هل بالحلبة الغادةُ التي/ تُريكَ سنا البيضاءِ عند التبسُّمِ؟

وهذه الأسماء هي حقائق إلهية على اختلافها، كُنى عنها بهذه الكنايات من أسماء محبوبات الأعراب، فإذا وصلتَ المنازل نادِ عليها حتى يجيئك منها ما هو لك، فتعرف عند ذلك مقامك منها ما هو.

أما الحلبة في البيت الثاني، فيقصد بها محلة ببغداد، والغادة: المائلة، والبيضاء: اسم من أسماء الشمس.

ثم يذكر سلمى – مرة أخرى – في قصيدة “سلام على سلمى” في قوله (من الطويل):

سلامٌ على سلمى ومن حلَّ بالحمى/ وحقٌّ لمثلي رقةً أن يُسلِّمَا

ويشير بسلمى إلى حالة سليمانية وردت عليه من مقام سليمان عليه السلام، ميراثا نبويّا، ومن حل بالحمى يعني أشباهها.

ولعل اسم سلمى هو الاسم الأكثر شهرة وتداولا في الشعر العربي. يقول زهير بن أبي سلمى (من الطويل):

صَحا القَلبُ عَن سَلمى وَقَد كادَ لا يَسلو/ وَأَقفَرَ مِن سَلمى التَعانيقُ فَالثِقلُ

وَقَد كُنتُ مِن سَلمى سِنينَ ثَمانِياً/ عَلى صيرِ أَمرٍ ما يَمُرُّ وَما يَحلو.

ولأول مرة يظهر اسم نظام في قصيدة “زفرات مصعدة” حيث يقول (من الرمل):

أنجدَ الشوقُ وأُتْهِمَ العزاءُ/ فأنا ما بين نجدٍ وتِهَامْ

وهما ضدانِ لن يجتمعا/ فشَتَاتي ما له الدهرَ نِظامْ

وفي قصيدة “الأوانس المزاحمات” يقول (من الطويل):

وزاحمني عند استلامي أوانسٌ/ أتينَ إلى التطواف معتجراتِ

حسرن عن أنوار الشموس، وقلن لي/ تورَّعْ، فموتُ النفس في اللحظاتِ

والأوانس في اللغة: جمع آنسة. والأنس: صوت الفتاة الطيبة المحبوبة. وآنس زميله: سلَّاه ولاطفه وجعله يشعر بالأُنس والألفة. ويريد الشاعر بالأوانس هنا “الأرواح الحافُّون” من حول العرش، وسمَّاهم أوانس لوقوع الأنس بهن. فيقول: لما امتدت اليمين المقدسة إليَّ لأبايعها البيعة الإلهية جاءت الأرواح الحافون من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يبايعونه هذه البيعة في هذه الحال التي أقمت بها.

الألفاظ والإشارات الأنثوية تمتزج بالقيم الصوفية العليا والحكم الإلهية فلا نستطيع أن نفصل هذا عن ذاك

ومعتجرات أي غير مشهودة له سبحات وجوههم لأنه غيب لنا لا نراهم. وفي اللغة: اعتجرَ فلانٌ بالعمامة: لفَّها على رأسه وردَّ طرفها على وجهه. واعْتَجَرَ المرأة: اختمرت بالعجار.

ويقول ابن عربي في القصيدة نفسها:

هُنالك مَنْ قد شفَّه الوجدُ يَشتفي/ بما شاءهُ من نِسوةٍ عَطِراتِ

إذا خِفن أسدَلْنَ الشعورَ فهنَّ من/ غدائرِها في ألحُفِ الظلماتِ

ويقصد بالنسوة العطرات هنا المعاني القدسية في القوالب الحسية، فيقول في شرحه: في عالم البرزخ يشتفي من أراد التلذذ بالمعاني القدسيّة في القوالب الحسيّة من عالم الأنفاس والأرواح، وسبب ذلك الجمع بين الصورتين المعنى والصورة فليلتذ عينا وعلما. وإذا خفن في تجسيدِهن من تقييدهن بالصورة عما هي عليه من الإطلاق أشعرنك بأنهن حجاب على أمر هو ألطف مما رأيت، فعندما تحس أنت بذلك الشعور ارتفعت همتك لذلك، فانسترت عنك، فأخلين الصور واسترحن من التقييد، وانفسحن في مراتبهن المنزهة.

ويكرر كلمة “أوانس” مرة أخرى في قصيدة “رعودٌ بين الضلوع” فيقول (من الكامل):

بِيضٌ أوانسُ كالشموسِ طوالعٌ/ عِينٌ كريماتٌ عقائل غِيدُ

ويقصد بالأوانس هنا الحِكم الإلهية، وصفهن بالبياض، أي لا شك فيهن، مثل الشمس بالظهيرة ليس دونها سحاب، أي هي من الوضوح بحيث أن لا يدخل فيها شك لمن ينظر إليها. وقوله “أوانس” يتونس بهن من الأنس والنظرة والنظر فيها. أي يبصرهن كما جاء في الخبر الإلهي: “كنتُ بصرَه الذي يبصر به”.

على منهاج الحب

لا بد لقارئ الديوان وشرحه من أن يعرف الألفاظ التي اصطلح عليها المتصوفة، ويعرف الرمز الصوفي، ويدرك المعنى الظاهري

يفسر ابن عربي أن الميل (والتثني) لا يكون إلا من استواء، فيشير إلى أنهن من حيث هن في مقام الاستواء والاعتدال وعدم الالتفات، وإذا استدعوا بالسؤال والرغبة والتواضع والشوق والمحبة مِلْن عن ذلك الاستواء إلى المنادي لما لم يكن في قوته العروج إليهن فكان منها النزول.

وفي قصيدة “تناوحت الأرواح” يقول (من الطويل):

أَدينُ بدينِ الحبِّ أنى توجَّهت/ ركائبُهُ، فالحبُّ ديني وإيماني

لنا أسوةٌ في بِشرِ هندٍ وأختِها/ وقيسٍ وليلى، ثم ميٍّ وغَيلانِ

فالله اتخذ من محمد صلى الله عليه وسلم حبيبا، أي محبًّا محبوبًا، وورَثَتُهُ على منهاجه في الحب، وقد ذكر ابن عربي المحبين في عالم الكون المهيمين بعشق المُخْدِرات في الصور من الأعراب المتيمين مثل بشر هند، ولعله يقصد بشر العابد الذي كان مثل حمامة المسجد لا يبرحه ولا يكف عن العبادة، وهند بنت فهد التي كانت متزوجة من تاجر موسر الحال بالمدينة المنورة. ويعني بأختها بثينة مع جميل بن معمر، وقيس وليلى، ومي وغَيلان (ذو الرمة) وهؤلاء أسوة للمحبين، فالله ما هيَّم هؤلاء وابتلاهم بحب أمثالهم إلا ليقيم بهم الحجج على من ادعى محبته ولم يهم في حبه هيمان هؤلاء حين ذهب الحب بعقولهم وأفناهم عنهم لمشاهدات شواهد محبوبهم في خيالهم، فأحرى من يزعم أنه يحب من هو سمعه وبصره، ومن يتقرب إليه أكثر من تقربه ضعفا.

في قصيدة “وعد الخود”، والخود جمع خَوْد وهي الشابة الناعمة حسنة الخلق، يكنِّي ابن عربي الأمور أو الأعمال التي كلفوا بها بالخدور لأنها تحتوي على أسرار من العلوم والمعارف التكليفية كما تحتوي الخدور على الحسان المشبهات بالدمى في حسن الصورة والبدور في الكمال والرفعة. ولكنه يحذر من وعد الخُود، وهل تعد الخود إلا غرورًا. وهو هنا يريد أن يقول بمراوغة المعارف والعلوم، فلا يطمئن العارف على عودها.

وفي قصيدة “الطلل الدارس” يقول (من الرجز):

يا طللا عند الأُثيل دارسا/ لاعبتُ فيه خُرَّدا أوانسا

الخُرَّد، جمع خريدة، وهي الفتاة البكر. ويريد بالخُرَّد هنا الحكم الإلهية التي يأنس بأنس الاطلاع عليها قلبُ العارف.

وفي قصيدة “مرضي من مريضة الأجفان” يقول (من الخفيف):

مرضي من مريضةِ الأجفانِ/ علّلاني بذكرها علّلاني

فالمرض هنا الميل، ومريضة الأجفان هي عيون الحضرة التي تنزلت بالألطاف الخفية إلى قلوب العارفين.

لقد ادعى ابن عربي، حسب الأكاديمية ريحانة ملا زادة بجامعة الزهراء بطهران في دراستها الأسلوبية لهذه القصيدة، أن المرض لا يحدث إلا حينما يلطَّفه الله سبحانه بعين عنايته، فيعشق حضرة الحق ويصيب بداء الحب إصابة محمودة.

وترى ريحانة أن ابن عربي افتتح قصيدته بذكر المحبوبة، وقام بشرح مرضه الذي أصابه إثر فراق الحبيبة، وحبيبته ليست إلا الله سبحانه وتعالى.

الإلهام والتسامي

يشير إلى نظام العذراء البتول شيخة الحرمين، وهي من العالمات المذكورات، فيقول:

طالَ شوقي لطفلةٍ ذاتِ نثرٍ/ و”نظامٍ” ومنبرٍ وبيانِ

ثم يوضح في بيت آخر:

هي بنتُ العراق، بنتُ إمامي/ وأنا ضدها سليلُ يماني

أما “ربَّة الحمى” و”ذات الثنايا الغرّ” و”روضة الوادي”، في قصيدة “روضة الوادي وربة الحمي” (من الطويل):

أيا روضة الوادي أجب ربة الحمى/ وذات الثنايا الغر، يا روضة الوادي

فالمقصود بالروضة الشجرة التي ظهر النور فيها لموسى عليه السلام، و”ربة الحمى”: حقيقة موسى فهي إشارة للعارف إلى مرتبة موسوية ورثها منه. و”ذات الثنايا الغر” إشارة إلى إشراق المباسم.

ولابن عربي قصيدة بعنوان “طرف أحور وجيد أغيد” يقول فيها (من الكامل):

وارفع صُوَيتَكَ بالسُّحَيرِ مُناديًا/ بالبيضِ والغيدِ الحسانِ الخُرَّدِ

فإن المقصود بالبيض هنا كل حكمة إدريسية وردت خطابًا من السماء الرابعة، والبيض جمع بيضاء وهو من أسماء الشمس، والغيد الذي فيه ميل إلى عالم الكون بالإمداد، والحسان، يعني من مقام المشاهدة والرؤية، والخرَّد هم الذين عندهم الحياء.

ويقول عن الحِكَم إنها:

تهوي فتقصدُ كلَّ قلب هائمٍ/ يهوى الحسانَ براشقٍ ومهنَّدِ

فالحكمة تنزل (تهوي) من أعلى إلى كل قلب متعلق هائم، أي حائر في طلبها لجهله بمكانها، ثم وصف هذا القلب بأنه يهوى الحسان، أي الحِكم.

هل قصد محيي الدين بن عربي من الأبيات الغزلية، في ديوانه، علوما وأسرارا وحقائق أم كان ما فعله تسترا حتى لا ينسب إليه لسان الغزل مع ما هو عليه من الدين والصلاح؟

ويقول:

هيفاءُ ما تَهوَى الذي أهوَى ولا/ تَفِ للذي وعدتْ بصدقِ الموعدِ

ويقصد بهيفاء الحكمة أو المعرفة التي لا تتقيد بإرادة أحد لنزاهتها وعلو مجدها ومكانتها، ويصفها بالعفو والكرم والتجاوز. وقد أرسلت هذه الحكمة أو المعرفة غديرتها، أي الدلائل والبراهين، وشبَّهها بالضفيرة لتداخل المقدمات بعضها في بعض كتداخل الضفيرة في قوله:

سحبتْ غديرتها شجاعًا أسود/ لتخيفَ مَنْ يقفو بذاك الأسودِ

وجعلها سوداء إشارة إلى عالم الجلال والهيبة.

في قصيدة “غريق الدمع” يقول (من المتقارب): فإنا رزئنا..

ببيضاءَ غيداءَ بهتانةً/ تُضوّعُ نشرًا كمِسكٍ فتيقِ

تمايَلُ سَكرَى، كمثل الغصونِ/ ثنتها الرياحُ كمثل الشقيقِ

ويقصد رزئنا بفقد بيضاء، أي فيها شك، مع أنها جليلة القدر لها ميل إلينا، وهو نزولها من أعلى، ومع ذلك لا نحصل من هذا النزول على ما يضبطه علم أو عقل أو وهم أو خيال.

وهكذا تتوالى الصفات الأنثوية والتشبيهات وكلها من المعارف، فنجد: الناعمات، والكاعبات، والمُهديات، والخالبات، والساترات من الحياء محاسن، والمبديات من الثغور لآليا، والراميات من العيون رواشق، والمطلعات من الجيوب أهلة، والمنشيات من الدموع سحائب، والمسمعات من الزفير قواصِف، وهي عربية عجماء، “عربية بي مني، وعجماء فيما عرفتني من ربي” مهما رنت سلَّت عليك صوارما، ويريك مبسمها بريقا خاطفا.

لقد شاهدنا امتزاج الألفاظ والإشارات الأنثوية بالقيم الصوفية العليا، والحكم الإلهية، فلا نستطيع أن نفصل هذا عن ذاك، نتيجة الإحكام الشعري الذي كانت عليه قصائد الديوان، ولم نستطع أن نقول على سبيل المثال أن ليلى هنا هي حبيبة قيس، أم هي حكمة وواردة إلهية؟ بل إننا لا نستطيع أن نقول إنها رمز أو قناع أو كناية، ولكنها هي إشارة فوق رمزية يشير بها الشاعر إلى الكثير من الفيوضات والإلهامات. وقس على ذلك الأسماء الأنثوية الأخرى التي جاءت في القصائد، وما أكثرها، وكلها أسماء ملهمة ارتفعت من بشريتها أو طينتها البشرية أو فخَّارها لتحلق في آفاق عليا من السمو والرفعة والإنعامات الربانية والتسبيح بجوار رب العرش العظيم.