"مقاعد مخصصة للسيدات" محاولة لاستعادة رائحة الأم

الكتابة انطلاقا من الذات وفي عملية تخييل، هي كالمشي على حبل، بين عالم الذات وما يسكنها من مشاعر وانفعالات وعالم الخيال وما يتطلبه من انطلاق وتمرد على الواقع وموازاته، والكاتبة منى عارف وإن كانت تنهل من ذاتها المشاعر في روايتها “مقاعد مخصصة للسيدات” فإنها تقدم رواية متكاملة في خيالاتها وبنائها.

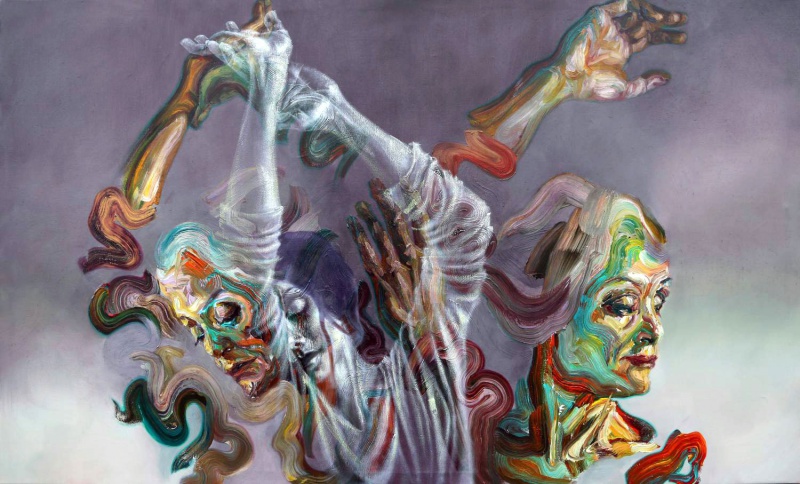

أستطيع أن أطلق على رواية “مقاعد مخصصة للسيدات” للكاتبة منى عارف، أنها رومانسية الشجن والحنين، أو أنها نشيد الروح ونشيجها، إزاء رحيل الأم التي تعد الشخصية المركزية أو المحورية في الرواية، بل إنها مركز العالم أو كعبة الوجود التي تدور حولها الذات الكاتبة، وكل فصول الرواية.

قد يتبادر إلى الذهن عندما نقرأ عنوان الرواية “مقاعد مخصصة للسيدات” أننا بإزاء عربة ترام، أو قطار، أو مترو، خصصت للسيدات على نحو ما نراه في مواصلاتنا العامة حاليا، وهذه الرؤية تنقلنا إلى عالم مادي ومشاهد يومية تمر على معظمنا، وهو ما لا تقصده الذات الكاتبة، ولا تعبر عنه في فضائها الحكائي أو السردي.

ربما تريد الذات الكاتبة من وراء هذا العنوان الذي لم أجده في صفحات الرواية، الإشارة إلى مقاعد الحكي والبوح والفضفضة والقص أو السرد النسائي مرورا بتيار الوعي، بكل تفاصيله ومنمنماته التي لا يستطيع الكاتب الرجل أن يصل إلى أعماقها وأغوارها ودقائقها مهما أوتي من قدرة على الوصف والتحليل والشرح والحكي والقص.

كونشرتو الشجن

هناك أشياء ومفردات وتراكيب وملاحظات ليس في إمكان الكاتب الرجل الوصول إليها في عالم المرأة وفي علاقاتها مع الآخرين، خاصة إذا كان الآخرون هم الأم أو الأخت أو الابنة أو الحفيدة، أي العالم الأنثوي بكل تجلياته وبهائه وعطوره ورائحته وجزئياته.

وقد استطاعت الكاتبة منى عارف أن تحلق في هذا العالم، وأن تنقله لنا بكل دقة واحترافية، فحلقنا معها في عالمها السردي السحري، وفي فضائها الروحي الذي لم نجده كثيرا في سردياتنا الكبرى أو الصغرى. إنه عالم خاص بها وحدها ضمن علاقة روحية ذات بعد مادي مع الأم، والتي أشعر في بعض صفحات الرواية أنها امتدت إلى الابنة أو الحفيدة، لينتابني إحساس أنني إزاء ثلاث ذوات هي: الذات الكاتبة، وذات الأم، وذات الابنة، وقد تتسلل ذات أخرى لإحدى الصديقات غير واضحة المعالم، وكأنها طيف يعبر فضاء الرواية، أو أذن تصغي فقط.

ومن هنا يأتي تميز هذه الرواية، ويأتي هذا النشيد أو النشيج أو الرثاء الطويل المكثف المليء بالتفاصيل والتعابير الشعرية وغير الشعرية.

وأرى أن الوصف الذي أطلقه الأكاديمي المغربي عبدالكريم الفرحي على الكاتبة الفرنسية آني إرنو، الحائزة على جائزة نوبل في الآداب 2022، يكاد ينطبق على الذات الكاتبة عند منى عارف، فهي في هذه الرواية “تغوص في كهوف أناها الغائرة، وتمسك حدثا ما من أحداث حياتها المحمومة بالوقائع والأسرار والرغبات والأهواء والشغف والانفعالات والانطباعات والاستيهامات والعلاقات والآلام والخيبات والانتظارات”.

معظم هذه الأوصاف سنجدها متجسدة في “مقاعد مخصصة للسيدات” التي تحاول من خلالها الكاتبة أن تستعيد زمنا ليس بعيدا، ولكنه ينبثق من المحفور في ذاكرتها، ومن الشذرات المطمورة في أعماق روحها وأوراق مذكراتها وسيرتها، لذا يصعد تيار الوعي ويجتاج المونولوج صفحات كثيرة من تلك المقاعد.

أحيانا يشعر القارئ بأن الأم صارت الابنة والابنة صارت الأم في محاولة من الكاتبة لاستخدام تقنية الخداع

إذن نستطيع أن نقول إن تلك المقاعد تحمل جزءا من السيرة الذاتية للذات الكاتبة، فهي بالتأكيد عندما تتحدث عن علاقتها بالأم، إنما تضع خطوطا محددة من سيرتها الذاتية من خلال مرايا تلك العلاقة الدافئة والحميمية التي تبعث على الشجن، وكأننا نستمع إلى قصيدة “نشيج الكمان” للشاعر السكندري الراحل محمد عبدالفتاح الشاذلي (1948 – 1979) والتي يقول في مطلعها: ويعلو نشيج الكمان/ يصاحب طيفَك حين تميلينَ/ نحو الذي لا نراه ولا نعرفه/ ويغشاكِ بحر من الليل والصمت.

وكأن هذا الطيف الذي تحدث عنه الشاعر هو طيف الأم في رواية منى عارف. أو كأننا نستمع إلى كونشرتو الشجن الذي لم يعزفه الموسيقار الفنلندي جين سيبيليوس (1865 – 1957) أحد أمهر عازفي الكمان وقيادة الأوركسترا في القرن التاسع عشر.

وتأتي “مقاعد مخصصة للسيدات” لتكون أشبه بكونشرتو الكمان الذي يبعث على الشجن والأحزان، وهو ما ينسجم مع روح قصيدة “نشيج الكمان” للشاذلي التي يقول في مقطع آخر منها: يعلو نشيج الكمان/ كحزنِ اليمام/ يرفرف تحت الغصون التي يعتريها الذبول/ فتمضي الفصول منكسةَ الرأسِ/ يساقط الغيم بالأسئلة:/ ترى .. كم سنحيا/ وكم سنموت؟

إن هذا الكمان الذي يتغنى به الشاذلي ووجدنا أصداء أنغامه عند منى عارف، يختلف عن الكمان الذي قال عنه الشاعر أمل دنقل: لماذا يتابِعني أينما سِرت صوت الكَمان؟

والذي سيصير في النهاية كعوبَ بنادق: صارَ الكمان.. كعوبَ بنادق!/ وصارَ يمام الحدائق./ قنابلَ تَسقط في كل آن/ وغَابَ الكَمان.

قبل الوفاة وبعدها

إنه سؤال الوجود، وثنائية الحياة والموت، ومعاناة الفقد والحنين التي نجدها متجسدة في الرواية، وتوالي الفصول هنا إشارة إلى صيرورة الزمن بعنفوانه وهدوئه، بقسوته وحنانه، وهو ما وجدناه أو لمسناه في النوات التي تركت لها الذات الكاتبة فضاء الرواية، لتكون معادلا موضوعيا أو نفسيا لتقلبات الزمن ومروره الحثيث.

هنا، وكما نرى عند آني إرنو، تتمازج صيرورة الأحداث بصدى الكلمات، وتتزاوج، فيخيل إلى القارئ أن الذكريات التي طالما كانت مستكينة في كهوف الذاكرة، أو مستترة في أطواء المذكرات قد صارت هي “الأنا” بعينها، بيد أنها مكتوبة بحبر جلي، يستدعي حروفه من تلافيف المخ أو من الموجات الكهرومغناطيسية المعقدة التي تتفاعل مع الأحداث.

لقد حاولت الذات الكاتبة أن تقول كل شيء، ولكن هيهات لها ذلك، فالورق لن يتسع لكل شيء، مهما كان عدد الصفحات أو المجلدات، فمازلت هناك أشياء مضمرة ومسكوت عنها في تلك العلاقة المكتوبة بحبر جلي، وليس بحبر سري، ومازالت تقنية تحليل النشاط الكهربائي للدماغ لتحديد مستوى الاستجابة أو استدعاء الذكريات أو التعرف على المعلومات المخزنة فيه عاجزة عن ذلك بنسبة كبيرة. ربما يستطيع الحاسب الآلي، مستقبلا، فعل ذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي أو عن طريق ما يسمى ببصمة المخ. وبصمة المخ، كما تعرفها د. نجلاء محمد سويف، إحدى أهم التقنيات والابتكارات العلمية الحديثة التي تبحث في تحليل نشاط العقل وقراءة الأفكار للتعرف على أنماط فريدة عن هوية ونشاط كل فرد.

وإذا كان الروائي الفرنسي جوستاف فلوبير (1821 – 1880) يرى أن “في إتقان الكتابة نوعا من اللا أخلاقية” على أساس الصراع القائم بين التقاليد والأخلاق، أو بين قوى نفسية وأخلاقية متعارضة، وهو المفهوم الكلاسيكي في النقد، فإننا ونحن نقرأ “مقاعد مخصصة للسيدات”، من خلال النقد الثقافي، نخالفه الرأي، ونخالف الرؤية الكلاسيكية، ونتفق مع الرؤية الرومانسية، ونرى أن إتقان الكتابة، هنا، نوع من الأخلاقية، ونوع من الحميمية الإنسانية التي ترقى إلى الرومانسية الأدبية، وليست الكلاسكية، أو هي يوميات حميمية جدا، حاولت فيها الكاتبة تفريغ الذات أو تطهير العواطف من خلال منظورها لموت الأم، أو موت القيم والتقاليد التي نشأت عليها، ولم تجدها عندما تتلفت حولها بعد رحيل الأم.

لقد انقسم العالم إلى عالمين عند الذات الكاتبة: عالم ما قبل وفاة الأم، وعالم ما بعد وفاتها.

الكاتبة في “مقاعد مخصصة للسيدات” تحاول أن تستعيد زمنا ليس بعيدا ولكنه ينبثق من المحفور في ذاكرتها

في عالم ما بعد الوفاة تستحضر الذات الكاتبة عالم ما قبل الوفاة، علها تحدث نوعا من التوازن النفسي في حياتها كي تستطيع الاستمرار والبقاء، دون الوجود الفيزيقي للأم. وهي لم تلجأ إلى تصورات وخيالات وأوهام ما بعد الموت، ولم تلجأ إلى مناقشة؛ إلى أين تذهب الروح بعد صعودها مثلا، وماذا بعد إيداع الجسد قبره أو لحده، وما إلى ذلك من عوالم الميتافيزيقا، فكل ما يهمها هو استحضار العالم الفيزيقي أو الطبيعي، وليس عالم الميتافيزيقا، أو ما وراء الطبيعة، أو ما وراء الموت، إنها تريد أن تسجل حضورها الفيزيقي من خلال الغياب المتيافيزيقي، إذ ما زالت القلوب ترتعش على شجرة الغياب.

قسمت الكاتبة فصول روايتها إلى نوات جوية أو طقسية سكندرية، وكنت أرى أن تقسمها إلى سيمفونيات موسيقية تعلو حينا وتهبط حينا، تساوقا أو تماشيا مع كونشرتو الحزن والشجن، ونشيج الكمان الذي أشرنا إليه من قبل.

تبدأ هذه النوات من السبت واحد يناير “نوة رأس السنة”، ونلاحظ أن الذات الكاتبة لم تحدد السنة، ولا يهمنا ذلك، وهذه النوة عادة ما تكون عنيفة وذات عواصف تغمر المدينة، تلائم الموقف الذي تعترف فيه الابنة “أنا بحبه يا ماما” لتنهمر الذكريات كالمطر، فتتذكر الكاتبة أمها الراحلة، وكيف كانت تتعامل مع مثل هذه المواقف الحاسمة، وكأنها تسمع صوتها هي لا صوت ابنتها في عبارتها المفاجئة “أنا بحبه يا ماما” ويتفجر شلال الفقد والحنين (النوستالجيا) وتلمح عقد اللولي في عنق ابنتها، فتتذكر عقدها اللؤلؤي.

الجمال في الرواية مركزه الأم المشعة بالحيوية والبهجة رغم غيابها الفيزيائي، والذي انعكس علينا كقراء ومتلقين

تتوالى النوات ما بين هادئة وقوية، فنمر بنوة الكرم في آخر فبراير، ونوة السلوم في مارس، وفيها توقفت الساعة المعلقة في البهو تماما عن الحركة عندما رحلت الأم، ونوة الحسوم التي تأتي في مارس عقب نوة السلوم. وفي هذه النوة أو هذا الفصل تبرز زهرة التوليب، فإذا كانت زهرة البنفسج هي زهرة الوداع والحزن، فإن زهرة التيوليب هي زهرة الحياة، وزهرة الخلود، إنها زهرة الزنبق التي أطلق عليها “وردة الله” ويستخدمها الشعراء رمزا للكمال والخلود، وتسللت إلى الأساطير الشرقية القديمة.

لقد اطلع الفنان التشكيلي محمود سعيد على كتاب هولندي يضم 124 لوحة فنية مائية لزنابق وينكل، وكان مغرما بها، لكنه لم يرسمها في أعماله ولوحاته الكثيرة.

كل هذا يؤكد عوالم الجمال والأناقة والرفعة والسمو التي تغلف رواية منى عارف، هذا الجمال الذي مركزه الأم المشعة بالحيوية والبهجة رغم غيابها الفيزيائي. والذي انعكس علينا كقراء ومتلقين رغم الحزن الشفيف الصادق الذي يجتاح صفحات الرواية.

في نوة الشمس الكبرى التي تبدأ في الثاني والعشرين من مارس يبدأ ظهور الأب في الرواية، وتحديدا في ص 65، حيث تتذكره الذات الكاتبة في قولها “كان لأبي ذوق خاص في اختيار الأطقم الألباكا والطقم الإيطالي.. إلخ” ولكن يظل حضور الأب حضورا باهتا في معظم النوات أو في معظم فصول الرواية، بل حضور الرجل بصفة عامة، فالتركيز، كل التركيز، على الأم المركز والشخصيات النسائية المساعدة التي نجدها أكثر تفاعلا وحضورا وقوة من حضور الرجل بعامة. فالمقاعد والكلمات والجمل والعبارات في هذه الرواية مخصصة للسيدات، وكلها تنتمي إلى تاء التأنيث.

الذات الكاتبة

أحيانا يشعر القارئ بأن الأم صارت الابنة، والابنة صارت الأم، في محاولة من الكاتبة لاستخدام تقنية الخداع، وقد جاءت هذه التقنية بعفوية شديدة، لأن هذا ما يحدث أحيانا في حياتنا الواقعية، وخاصة أثناء فترة المرض الذي يصبح فيها المريض، مهما كان سنه وعمره، طفلا صغيرا يحتاج إلى الرعاية والمساندة والاهتمام، وإلى من “يداديه” ويلاعبه ويرفع من روحه المعنوية. لذا نجد عباراة مثل “تحولت أمي إلى ابنتي”.

ونريد الإشارة هنا إلى أن الذات الكاتبة لم تلجأ إلى وصف المرض وجلسات العلاج، ووصف العمليات، وغرف المستشفيات، وأسماء الأدوية، وتفاصيل العالم المرضي مثلما فعل الكاتب طلعت شاهين في روايته “البرتقالة والعقارب”، أو محمد جبريل في روايتيه “الحياة ثانية” و”مقصدي البوح لا الشكوى”، وغيرها من الروايات التي عالجت الأدب المرضي، فليس هذا هو هدف الذات الكاتبة في رواية “مقاعد مخصصة للسيدات”، وإنما هدفها هو استدعاء العلاقة أو الحياة مع الأم بعد رحيلها، لذا نجد استرجاعات واستدعاءات كثيرة ومعلوماتية من خلال تقنية “العودة إلى الوراء” أو الفلاش باك.

وإن كان هذا الاسترجاع لا يمنع من ورود ذكريات مع مستشفى رأس التين بالإسكندرية، حيث رائحة المرض التي لم تعد تزكم أنفها، ربما من كثرة الاعتياد، أو ربما لأن محاولة استرجاع رائحة الأم نفسها هي التي تشغل بالها، وليس المرض أو رائحته. هي لم تشغلها مفردات البياض الذي شغل الشاعر أمل دنقل أثناء وجوده في الغرفة 8 بمعهد الأورام بالقاهرة قبيل رحيله في 21 مايو سنة 1983 فقال في رائعته “ضد من”: في غرَفِ العمليات،/ كان نِقاب الأطباءِ أبيضَ،/ لون المعاطفِ أبيض،/ تاج الحكيماتِ أبيضَ، أردية الراهبات،/ الملاءات،/ لون الأسرةِ، أربطة الشاشِ والقطن،/ قرص المنومِ، أنبوبة المَصلِ،/ كوب اللبن،/ كل هذا يشيع بِقَلبي الوَهَن./ كل هذا البياضِ يذكرني بالكَفَن.

"مقاعد مخصصة للسيدات" نشيد الروح في فضاء الكتابة، جاءت بقلم مبدعة مرهفة الحس، حركها الشجن والحنين والفقد، فعزفت أجمل الألحان، على سيمفونية الأفراح والأحزان

هذا البياض لم يدخل دائرة اهتمام الذات الكاتبة في رواية “مقاعد مخصصة للسيدات”، بينما كان من بين اهتماماتها رائحة خبز الأم على سبيل المثال، لذا نراها تستدعي قصيدة محمود درويش “أحن إلى خبز أمي” التي يقول فيها:

أحن إلى خبز أمي/ وقهوةِ أمي/ ولمسةِ أمي../ وتكبر في الطفولة/ يوما على صدر يومي/ وأعشَق عمرِي لأني/ إذا مت،/ أخجل من دمع أمي.

وهو ما يتواءم مع عالم الرواية، التي أرى أن أجواءها ومشاعرها ودفقاتها أعمق من عنوانها.

تتوالى النوات، ونصل إلى نوة المكنسة وبقاياها في شهر نوفمبر، ونمر على نوة قاسم في ديسمبر، وصولا إلى نوة الفيضة الصغرى حيث محطة الوداع الأخير، وانتهاء الرحلة القصيرة، فما الحياة إلا نزهة قصيرة.

من المآخذ التي أؤاخذها على الرواية ورود بعض الجمل بالعامية المصرية، التي أقحمت نفسها على سياق لغوي كله باللغة العربية الفصحى، مثل قول الكاتبة “شيء مؤكد.. ما فيش بينهم خداع”، فمن السهل جدا تفصيح ما فيش، فنقول مثلا: لا يوجد بينهم خداع. وقولها أيضا على سبيل المثال “بلاش الكسل ده”. و”يادي العقد اللي تعبنا ده”.

وأختلف أيضا مع الكاتبة في أن الممثلة فردوس محمد هي أشهر من جسدت على الشاشة دور الأم المصرية، ربما كان هذا في فيلم واحد مشهور هو “حكاية حب” لعبدالحليم حافظ ومريم فخرالدين، وهو ما أشارت إليه الذات الكاتبة، ولكن من المعروف أن أمينة رزق، وعزيزة حلمي، وآمال زايد (التي جسدت الست أمينة في الأفلام المأخوذة عن ثلاثية نجيب محفوظ: بين القصرين وقصر الشوق والسكرية)، هن أشهر من جسدن دور الأم المصرية على الشاشة بتراكم أعمالهن.

إن رواية “مقاعد مخصصة للسيدات” نشيد الروح في فضاء الكتابة، جاءت بقلم مبدعة مرهفة الحس والعاطفة، حركها الشجن والحنين والفقد والأنين، فعزفت أجمل الألحان، على سيمفونية الوجع والأفراح والأحزان، وليت كل أم تنجب طفلة كاتبة مثل منى عارف، وليت لكل ابنة أما رائعة قارئة فيلسوفة محبة للآداب والفنون والعلوم والحياة مثل والدة الذات الكاتبة في هذه الرواية الممتعة.