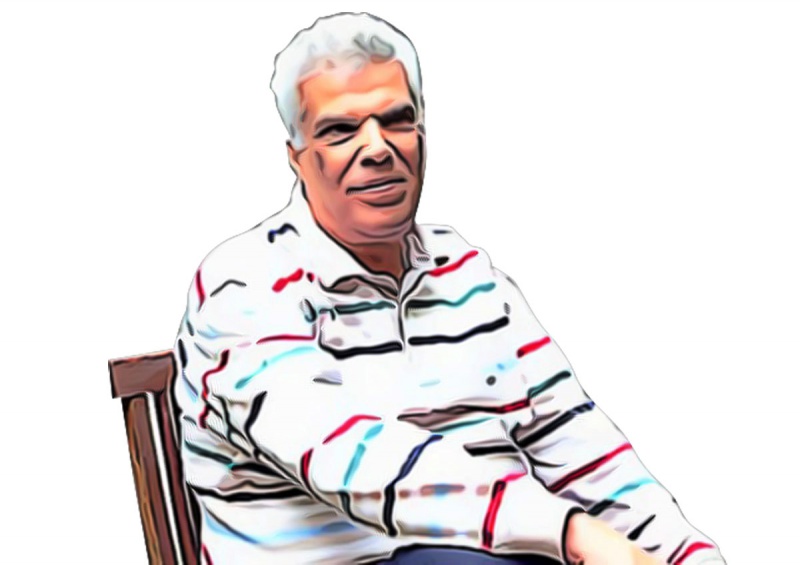

إبراهيم عبدالمجيد روائي المدينة والإنسان معا

“لا أحد ينام في الإسكندرية” فهي مدينة لم تُخلق للنوم. ذلك ما يقوله ابنها إبراهيم عبدالمجيد الذي حرص مدفوعا بالحب على أن تحتل صنيعة الحضارة الهلينستية الجوهر في عالمه الإبداعي.

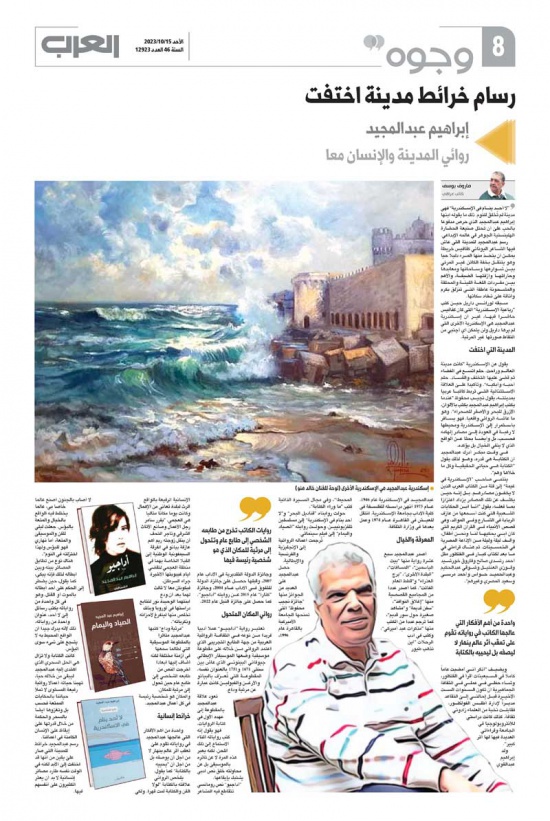

رسم عبدالمجيد للمدينة التي عاش فيها الشاعر اليوناني كفافيس خريطة يمكن أن يتخذ منها المرء دليلا حيا وهو يتنقل بخفة الكائن غير المرئي بين شوارعها وساحاتها ومعابدها وحاراتها وأزقتها الضيقة، والأهم بين مفردات اللغة اللينة والمحلقة والمشحونة عاطفة التي تنزلق بكرم وأناقة على شفاه سكانها.

سبقه لورانس داريل حين كتب “رباعية الإسكندرية” التي كان كفافيس حاضرا فيها، غير أن إسكندرية عبدالمجيد هي الإسكندرية الأخرى التي لم يرها داريل ولن يتمكن أي أجنبي من التقاط صورتها غير المرئية.

المدينة التي اختفت

يقول عن الإسكندرية “كانت مدينة العالم وراحت. حلم اتسع في الفضاء ثم قضى عليها التخلف والفساد. حلم أحبه وأبكيه”. وتأكيدا على العلاقة الاستثنائية التي تربط كاتبا عربيا بمدينته، يقول نجيب محفوظ “عندما يكتب إبراهيم عبدالمجيد يكتب بالألوان، الأزرق للبحر والأصفر للصحراء”. وهو ما عاشه الروائي واقعيا. فهو يسافر باستمرار إلى الإسكندرية ومحيطها لا رغبة في العودة إلى مصادر إلهامه فحسب، بل وأيضا بحثا عن الواقع الذي لا ينفي الخيال بل يؤكده.

في وقت مبكر أدرك عبدالمجيد أن الكتابة هي قدره، وهو لذلك يقول “الكتابة هي حياتي الحقيقية وكل ما خلاها وهم”.

ينتمي صاحب “الإسكندرية في غيمة” إلى قلة من الكتاب العرب الذين لا يخفون مصادرهم. بل إنه حين يكشف عن تلك المصادر يزداد اعتزازا بما فعله، يقول “أنا ابن الحكايات الشعبية التي كنت أسمعها من عازف الربابة في الشارع وفي الموالد، وفي قصص الأنبياء في القرآن الكريم التي كان أبي يحكيها لنا ونحن أطفال، وألف ليلة وليلة من الإذاعة المصرية في الخمسينات. ثم هناك قراءتي في ما بعد لكتاب كبار في الفلكلور مثل أحمد رشدي صالح وفاروق خورشيد وفوزي العنتيل وشوقي عبدالحكيم وعبدالحميد حواس وأحمد مرسي وسعيد المصري وغيرهم”.

ويضيف “أذكر أني أمضيت عاماً كاملاً في السبعينات أقرأ في الفلكلور، وشاء حظي في عملي في الثقافة الجماهيرية أن تكون السنوات الست الأخيرة قبل إحالتي إلى التقاعد مديراً لإدارة أطلس الفولكلور، فقابلت نخبة من العلماء زادوني ثقافة. كذلك كانت دراستي للأنثروبولوجيا في الجامعة وقراءاتي العديدة فيها لها أثر كبير”.

ولد إبراهيم عبدالقوي عبدالمجيد في الإسكندرية عام 1946. عام 1973 أنهى دراسته للفلسفة في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. انتقل للعيش في القاهرة عام 1974 وعمل بعدها في وزارة الثقافة.

المعرفة والخيال

أصدر عبدالمجيد سبع عشرة رواية منها “بيت الياسمين”، “المسافات”، “البلدة الأخرى”، “برج العذراء” و”قطط العام الفائت”. كما أصدر عددا من المجاميع القصصية منها “إغلاق النوافذ”، “سفن قديمة” و”مشاهد صغيرة حول سور قديم”، كما ترجم عددا من الكتب منها “مذكرات عبد أميركي”، وكتب في أدب الرحلات “أين تذهب طيور المحيط؟”، وفي مجال السيرة الذاتية كتب “ما وراء الكتابة”.

حولت روايتاه “قناديل البحر” و”لا أحد ينام في الإسكندرية” إلى مسلسلين تلفزيونيين. وحولت روايته “الصياد واليمام” إلى فيلم سينمائي. تُرجمت أعماله الروائية إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

حصل عبدالمجيد على العديد من الجوائز منها “جائزة نجيب محفوظ” التي تمنحها الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1996، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2007، وقبلها حصل على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2004، وجائزة “كتارا” عام 2015 عن روايته “أداجيو”. كما حصل على جائزة النيل عام 2022.

روائي المكان المتحول

تعتبر رواية “أداجيو” عملا أدبيا فريدا من نوعه في الثقافة الروائية العربية من جهة الطابع التجريبي الذي اعتمد الروائي من خلاله على مقطوعة موسيقية وضعها الموسيقار الإيطالي جيوفاني ألبينوني الذي عاش بين سنتي 1671 و1751 بالعنوان نفسه. المقطوعة التي تُعزف بالبيانو والأرغن والفيولين كانت عبارة عن مرثية وداع.

تعود علاقة عبدالمجيد بالمقطوعة إلى عهده الأول في كتابة الروايات. فهو يقول إنه كتب رواياته أثناء الاستماع إلى ذلك اللحن. لكنه يعبر هذه المرة لا عن تأثره بالموسيقى بل عن محاولته خلق نص أدبي يشتبك بإيقاعها.

“أداجيو” نص رومانسي تتقاطع فيه المشاعر الإنسانية الرفيعة بالواقع الرث لبلدة تعاني من الإهمال وكانت يوما مكانا مثاليا هي العجمي. “يقرر سامر رجل الأعمال وصانع الأثاث الشرقي وتاجر التحف أن ينقل زوجته ريم أهم عازفة بيانو في الفرقة السيمفونية الوطنية إلى الفيلا الخاصة بهما في منطقة العجمي لتقضي أيام غيبوبتها الأخيرة جراء السرطان، فيكونان معا لا ثالث لهما بعد أن ودع ابنتهما الوحيدة نور لتتابع دراستها في أوروبا وبذلك تخلص منها ليتفرغ لأحزانه وذكرياته”.

“مرثية وداع” كتبها عبدالمجيد متأثرا بالمقطوعة الموسيقية التي لطالما سمعها في أزمنة مختلفة لكنه أضاف إليها أبعادا أخرجت النص من طابعه الشخصي إلى طابع عام حين تحول إلى مرثية للمكان. والمكان هو شخصية رئيسة في كل أعمال عبدالمجيد.

خرائط إنسانية

واحدة من أهم الأفكار التي عالجها عبدالمجيد في رواياته تقوم على تعقب أثر عالم ينهار لا من أجل أن يوصفه بل من أجل أن “يحييه بالكتابة” كما يقول.

يلخص الروائي علاقته بالكتابة “لولا الفن والكتابة لمت قهرا. ولكي لا أصاب بالجنون أصنع عالما خاصا بي، عالما يختلط فيه الواقع بالخيال والمتعة بالبؤس. جعلت ليلي للفن والموسيقى والمتعة، أما نهاري فهو للبؤس ولهذا اختزلته في النوم”.

هناك نوع من تطابق المصائر بينه وبين أبطاله لذلك فإنه يبكي، كما يقول، حين يضطر إلى الحكم على أحد أبطاله بالموت أو القتل. وهو في كل واحدة من رواياته يكتب رسائل إلى لا أحد، عنوان واحدة من رواياته. ذلك لأنه يدرك جيدا أن الواقع المحيط به لا يشجع على شيء سوى البؤس.

كانت الكتابة ولا تزال هي الحل السحري الذي اهتدى إليه عبدالمجيد ليبقى من خلاله حيا، تهبنا حياته أعمالا روائية رفيعة المستوى لا تملأ حياتنا بالحكايات الممتعة فحسب بل وتغزوها أيضا بالسحر والحكمة من خلال قدرتها على إيقاظ على الإنسان الكامنة في أعماقنا.

رسم عبدالمجيد خرائط للمدينة التي صار على يقين من أنها قد اختفت إلى الأبد لكنه في الوقت نفسه طارد مصائر إنسانية لا بد أن يعثر الكثيرون على أنفسهم فيها.