"إما أو".. سؤال الورم وصرخة في وجه العالم

يستعمل الشعراء مند القدم الثنائيات والمتخالفات لبناء صورهم الشعرية التي تقوم في أغلبها على التضاد، فمن خلال الحركة ونقيضها والمفهوم ونقيضه والكلمة ونقيضها يخلق الشعر حركيته، التي يقودها خيال الشاعر وقدرته على بناء عالمه لتصبح صوره الخيالية الممتعة محسوسة بالفعل في حرارتها وحركاتها. وهذا ما نجده عند الشاعر مراد عباس.

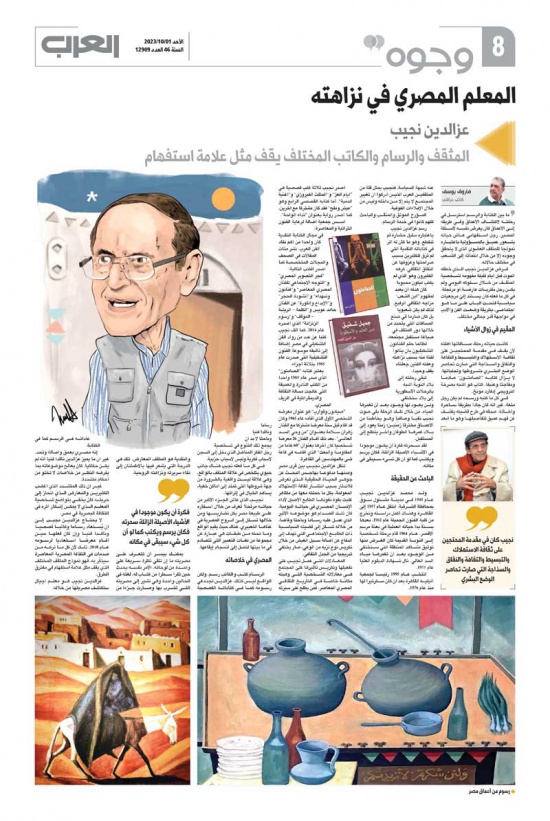

للوهلةِ الأولى يضعنا عنوان ديوان الشاعر مراد عباس “إما أو” أمام حالة من الاختيار الإجباري، فإما أن نختار هذا، أو ذاك؟ إما الأبيض أو الأسود، فلا توجد ألوان رمادية في الوسط، وقد عبَّر تصميم الغلاف الذي انشطر طوليًّا بين لونين هما: الأبيض والأسود، وكذلك طريقة كتابة عنوان الديوان، “إما” بالأبيض على الأرضية السوداء، و “أو” بالأسود على الأرضية البيضاء، أما كلمة شعر واسم الشاعر فقد جاءا بالأبيض على الأرضية السوداء، لتكون عتبة الغلاف في النهاية بين لونين يتصارعان ويمتدان طوليا هما الأبيض والأسود، وهو ما يتناسب ويتواءم مع الرؤية الكلية لقصائد الديوان وومضاته “إما أو”.

تجبرنا القصيدة الأولى أو الومضة الشعرية الأولى، التي تحمل عنوان الديوان، أن نُؤاخي بين القصيدة والبندقية، رغم البون الشاسع بينهما، وإلا ستكون النتيجة هي التلاشي البطيء والذوبان في الزمان والمكان.

القصيدة والبندقية

شيوع مفردات معجم الذوبان والتلاشي في القصائد يؤكد لنا أن الذات الشاعرة فشلت في مؤاخاة البندقية والكلمة

لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، ولكن علينا أن نرى دلالات القصيدة والبندقية حتى تنجح عملية التآخي، وهل ستكون تلك العملية مفيدة لإنقاذ البشرية من التلاشي؟ وأقول البشرية، لأن الشاعر هنا هو ضمير الإنسان الذي يعبّر عن مخاوفه وهواجسه وقلقه إزاء الحاضر والمستقبل، في كل مكان وكل زمان.

في هذه الومضة الشعرية استطاع الشاعر أن يقدم أحد الحلول التي قد تكون ناجعة لإنقاذ العالم مما ينتظره من مستقبل مظلم، ومصير مؤلم، إذا لم نُسارع ونؤاخ بين القصيدة والبندقية، بين الكلمة والسلاح، على الرغم من أن الكلمة في حد ذاتها قد تكون سلاحًا فعَّالاً أيضا، بين الحلم والواقع، بين الحرف والطلقة. علينا أن نؤاخي بين الحكمة والقوة، وإذا لم نفعل هذا سوف يتلاشى الإنسان وتتلاشى أحلامُه وآمالُه في غد أفضل، وفي مستقبل أجمل.

ولفتني في هذه الومضة أن الذات الشاعرة لا تثق كثيرًا في اختيارِها، من خلال تآكل كلمة “رويدا” على المستوى البصري، وعلى المستوى المعنوي أيضًا. فالحروف تبدأ في التفكُّك والتلاشي في تلك الكلمة حتى يتبقى حرفان من “رويدًا” وهما “دا”، فقد تلاشت ثلاثة أحرف من الحروف الصحيحة والمعتلّة (الراء والواو والياء)، بعد أن تقطَّعت السبل بالكلمة نفسها. ولعلنا نتساءل هل هذا التلاشي كان للتآخي أم لكلمة “رويدا” ذات الدلالة الزمنية التي تحمل البطءَ والانتظار والتمهُّل؟

لا دلالة هنا للمكان، فالذات الشاعرة لا تعوّل على مكان معين، وإنما تعوّل على الزمان. فـ”رويدا” كلمة تحمل دلالة زمنية، انطلقت من أسر المكان. والمعنى المعجمي لها يدلنا على أنها اسم فعل أمر بمعنى أَمْهل، مَهْلا، لا تَعْجِلْ: أمهلهم إمهالا قليلاً. امشِ رويدا. وتعني أيضا: قليلا قليلا.

إن هذه الومضة الشعرية تحمل العالم كله كمكان كوني غير متعيِّن، أو هي تخاطب المكان الذهني، معوِّلةً على حرف تاء المخاطبة في الفعلين: تؤاخي والتاء الأولى في “تتلاشى”.

فإمَّا تؤاخي القصيدةَ والبندقيةَ

أو/ تتلاشى/ رويدا/ رويدا/ روي/ دا.

عشر كلمات تتوزع على سبعة أسطر، تملك طاقة التحذير، بل الإنذار والوعيد. بمعنى أنك يا مكان أو يا إنسان أو يا عالم، إذا لم تؤاخِ بين القصيدة والبندقية، فسوف تتلاشى وتذوب، ويتلاشى مكانُك غير المتعين في الزمان السائل، فتضيع ملامحُك وخصوصياتُك وإنسانيتُك إلى الأبد. عليك أن تختار بين الأبيض والأسود.

لنجد أن ما توهمّناه تخييرًا ليس تخييرًا، وإنما إنذارٌ ووعيدٌ ورعبٌ من القادم، وهذا يتواءم تمامًا مع بقية قصائد وومضات الديوان، حيث نجد معجمًا تتكون مفرداتُهُ من: الإحباط والفشل والعمَاء والغربة والفراغ والعُوَاء والهزائم والضغينة والعُري والبكاء والحزن والمَسخ والموت والظلام والدَّنس والعدم والقُبح والجوع والغضب والحسرة والعطش والتعب والوجع والأنين والقنوت والخُبث والحروب والجَدْب والسراب والسواد واللاجدوى، وغياب الشمس، حتى القمر أصبح مُحاقًا، (والمحاق هو ما يُرى في القمر من نقص بعد اكتماله. أو آخر ثلاث ليال في آخر الشهر القمري).

كل هذ الكم من المفردات أو هذا المعجم اللغوي يعكس الحالة التي تعيشها الذات الشاعرة أثناء إبداعها لقصائد الديوان التي تراوحت بين قصائد متوسطة الطول، وقصائد شديدة القصر، أو قصائد الومضة أو الإبجرامة.

لقد كانت الومضة الأولى هي مدخلنا لهذا العالم شديد الخوف والتعاسة والكآبة والحسرة، فهل لو قُمنا بالتآخي بين القصيدة والبندقية لتغيَّر الحال، وصار العالم أكثر بهجةً ونضارةً وحُبًّا وسعادة؟ وصارت الومضة أو الإبجرامة أكثرَ نفَسًا وأكثر طولاً، وتصبح قصيدة غنائية جميلة؟

صرخة ضد الورم

الشاعر يسأل الإنسانية متى سنعرف أن ما ينمو بداخلنا هو الورم الخبيث، وليست الأحلام والأماني والأغنيات

إن شيوع مفردات معجم الفشل والتعاسة والذوبان والتلاشي في بقية قصائد وومضات الديوان يؤكد لنا أن الذات الشاعرة لم تستطع تنفيذ عملية التآخي بين الكلمة والبندقية كي تحقق وجودها الفاعل في الحياة، وأن عملية التلاشي والذوبان هي التي تؤكد سريانَها في أوصال الذات الداخلية أو الكون الداخلي، والكون الخارجي أيضا.

ولنأخذ مثالا دالا من قصيدة “الورم” (ص 30) الذي تخيلته الذاتُ الشاعرة شيئًا صغيرًا بهيجًا ينمو، تخضرُّ فيه الأمنيات، ويصير أغنيةً وكأسًا من دهاق (أي مترعة أو ممتلئة) يرى العالم من حوله شخوصًا مهزومين ينسربون من خَلَل البيوت كأنهم أعجازُ نخلٍ منهزم، وتتقزَّم الأشياء في عينيه، وينكمش المدى، إلى آخر هذه الرؤية المتعملقة التي تنظر من علٍ إلى العالم والأشياء. ويظل هذا الإحساس ينمو ويكبر وتضيق الأرضُ – بما رحبت – على مرآته، ولم يدر هذا الشيء أنه ورم، أو أنه شيء خبيث يجب استئصاله ليعيش بقية الجسم سالمًا آمنًا، مُحبًّا للحياة، وليس كارهًا لها.

وعلى الرغم من أن هذا الشيء أو هذا الشخص المتعملق هو العليم، العالِم، العلَّام، والمعلوم، ذو العِلْم، العَلَم، فإنه لم يعرف أن ما بداخله من تضخم سواء في الأنا أو في الجسد، ما هو إلا “ورم”.

وفي النهاية تتساءل الذات الشاعرة: فمتى سيعرف أن ما ينمو بداخله ورم؟

ولعلنا عندما تُذكر كلمة “ورم” في الشعر العربي نتذكر على الفور بيت المتنبي وهو يخاطب سيف الدولة:

أعيذُها نظراتٍ منكَ صادقةً/ أن تَحْسبَ الشَّحمَ فيمَن شَحْمُهُ وَرَمُ.

وذلك في قصيدته التي يقول في مطلعها:

واحرَّ قَلباهُ مِمَّن قَلبُهُ شَبِمُ/ وَمَن بِجِسمي وَحالي عِندَهُ سَقَمُ

لقد ربط المتنبي بين حالة السَّقَم وحالة الورم، وهو المنطلق الذي انطلقت منه الذات الشاعرة في قصيدة مراد عباس، ولكن تختلف طريقة المعالجة. المتنبي كان في وضعية المدسوس عليه عند سيف الدولة، فكان لا بد من أن يدافعَ عن نفسه بشراسة، فيعلِّي من شأن نفسه ومن ذاتِه المتضخمة قائلا:

أنا الذي نظَر الأعمى إلى أدبي/ وأسْمعَتْ كلماتي مَن بهِ صَمَمُ

أنامُ مِلْءَ جُفُوني عن شوارِدِها/ ويَسْهَرُ الخلقُ جرَّاها وَيَختَصِمُ

أما عند مراد عباس فإن الذات الشاعرة على الرغم من تعملقها، تتوسل أو تتناص مع شطرة بيت عنترة “إلاّ رواكِدَ بَيْنَهُنّ خَصائِصٌ” وذلك في قوله:

هَلْ غَادَرَ الشّعراءُ مِنْ مُتَرَدَّمِ؟/ أَمْ هَلْ عَرَفتَ الدّارَ بَعدَ تَوَهّمِ؟

إلاّ رواكِدَ بَيْنَهُنّ خَصائِصٌ/ وبَقيّةٌ مِنْ نُؤيِها المُجْرَنْثِمِ

وإلى جانب التناص الظاهر مع عنترة، والتناص غير الظاهر مع المتنبي، يوجد تناص آخر هو التناص الديني في قوله “أعجاز نخل منهزم” مع الآية السابعة من سورة الحاقة (فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية) فهؤلاء القوم المنهزمون – في القصيدة – كأنهم قوم صرعى ينسربون من خلل الموت، أو من أصابع الموت. وتكثر التناصات الدينية والشعرية في الديوان على نحو لافت.

لقد تعملق هذا الشيء الكاذب، أو هذا الورم العملاق حتى صار وهمًا كبيرًا، سماءً تُمطر الأوهام، وأشجارًا بلا أشجار ولم ير شيئا سوى نفسه (لا شيء إلاه) وتخلع الذات الشاعرة مجموعة من الصفات المستحيلة على هذا الشيء لتؤكد تعملقه وتفرده في الكون، فالسماء قريبةٌ من كفه، والبدء يبدأ من خطاه، ومدن مخبأة تحط على سواحله القصيَّة، ومراكب الأحلام ترسو في موانئه البهية.

كل هذا دون أن يعرف هذا الشيء أن الذي ينمو بداخله ليس الحلم وليس الوهم، وإنما الورم الخبيث.

ولو لم يفصح الشاعر في عنوان القصيدة عن هذا الورم، لكانت دهشتنا أكثر وأكبر، ولكنه أجهض هذه المفاجأة وهذه الدهشة، عندما ذكر الورم في العنوان، فتوقع القارئ أو المتلقي أن كل تلك الصور الشعرية وتلك الصفات المادية والمعنوية، مآلها في النهاية أو ستفضي في النهاية إلى هذا “الورم”، خاصة أن الشاعر قام بتعريفه بألف ولام التعريف، ولم ينكّره، فلم يقل “ورم”.

هل هذا الورم جاء نتيجةً لعدم التآخي بين القصيدة والبندقية؟ لقد حذَّرنا الشاعرُ في ومضته الأولى “إما أو” بعد أن بسط أمامنا مجالَ التخيير الإجباري، أو التخيير الوجوبي، إما أن نختار المؤاخاة بين القصيدة والبندقية، أو التلاشي. ويبدو أن هذا الورم نتج عن اختيار التلاشي والذوبان، فكانت البداية بالورم الذي للأسف لم تشعر به الذات الشاعرة حتى الآن، ونعود إلى تساؤل الشاعر: متى سيعرف أن ما ينمو بداخله ورم؟ والمصيبة تأتي من عدم المعرفة رغم كل الدلائل التي تشير إلى ذلك.

ويأتي سؤال الورم صرخةً في وجه العالم، وفي وجه الإنسانية ، متى سنعرف أن ما ينمو بداخلنا هو الورم الخبيث، وليست الأحلام والأماني والأغنيات والآمال العريضة، رغم كل ما وصلنا إليه من علم ومعرفة ووعي وإدراك؟