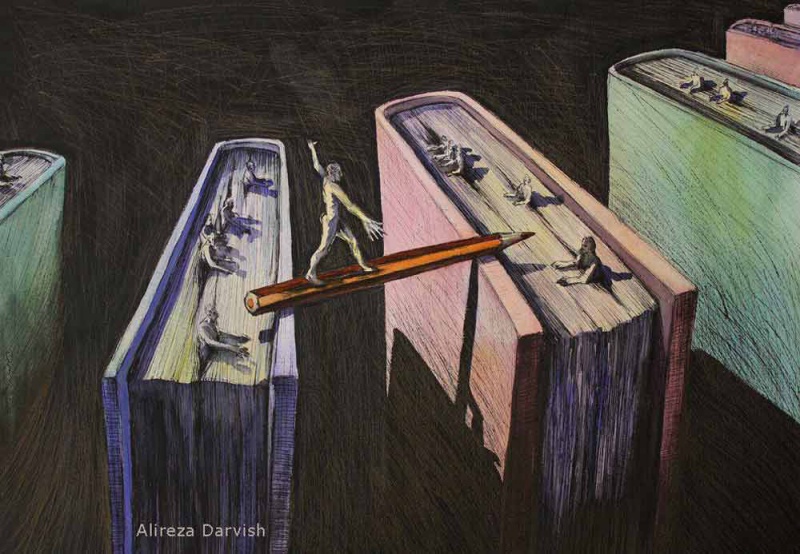

المسافة بين الكاتب والقارئ والنص والعالم

رغم أنها أعمال تخييلية وخيالية بامتياز، فإن الأعمال السردية في أغلبها لا تنفصل عن الواقع، في محاولتها لإيجاد إجابات أو اجتراح مقترحات لفهم العالم أو التنبؤ بمآلاته أو قراءة كبواته وغيرها من مناطق يتشابك فيها السرد مع الكون والتجربة البشرية، ظواهر كثيرة تبحث فيها الناقدة والأكاديمية اللبنانية سمية عزام في كتابها الجديد.

بيروت - تنطلق الناقدة اللبنانية سمية عزام في كتابها “كائنات ليست من ورق” والذي يحمل عنوانا فرعيا “قراءة بينية مقارنة في المتخيل السردي”، من أن السرد يجسد ظاهرات تكثف المعرفة بالمجتمع والحياة والكون. وتعتمد في جوانب من قراءتها للسرد على الفلسفة.

وتقوم الفينومينولوجيا بدراسة الظاهرة عن طريق تحليل مختلف أبعاد التجربة الإنسانية المعيشة، بحيث يتضمن العالم الموجودات كلها حينما يعمل على منحها معنى مشتركا؛ فيندفع الباحث إلى الالتصاق بالتجربة النصية، يحياها ويصفها ليفهمها باحثا عن معناها. لذا استثمرت القراءة بعض مفاهيم الفينومينولوجيا في الفصلين الأول والثاني، بغير البحث في عوالم المؤلفين المَعيشة وتجاربهم الخاصة المحولة إلى لغة في النصوص موضوع الدراسة.

تركز عزام درسها على عالم النص المعيش، وتجارب الشخصيات، بغية وصف ما يفجع الإنسان في جسده ومكانه، والكشف عن المواقف التي يتخذها إبان الفاجعة وإزاءها. ولأن الأدب المقارن في أحد تعريفاته فن تقريب الأدب إلى مجالات المعرفة الأخرى عبر البحث عن روابط التشابه، والتقريب بين الأحداث والنصوص، بهدف وصفها وفهمها، فذلك يلتقي مع غرض الدراسة الفينومينولوجية لفهم أفضل للسرد بما هو أحد المظاهر النوعية للروح الإنسانية.

ترى الناقدة أنه إذا كانت الفلسفة فن طرح السؤال وتفكرا، فهي تتقاطع مع مفهوم الرواية في قابليتها لإثارة الأسئلة الوجودية وتعزيز القلق المعرفي لدى قارئها. لذا فهي تسعى، كما تقول، إلى البحث عن الخطابات المتفاعلة لتفكيكها، وعن التناصات مع المرجعين الثقافي والتاريخي للنص، وعن التجربة الإنسانية لتأويلها في الفصل الثالث؛ لأن النص طبقة من طبقات الوعي، وقطعة من الحياة باتصافها “النص الأكبر القابل للتأويل”.

وتضيف عزام “إذا ما ذهبت قراءتي في اتجاه الدراسة البينية التي تتخذ أكثر من حقل معرفي مرجعية لها، فلأنه أصبح لزاما فتح المسارات بين الحقول المعرفية ومراجعة تخصصات علمية تتآزر ابتغاء الكشف وفهم أي ظاهرة من زوايا مختلفة. ففي القراءة البينية نشعر بحضور معنى “واو العطف” الواصلة بين العوالم والأشياء والأحداث والأمزجة، والجامعة بين نتف العلوم".

ظواهر سردية

ارتكزت القراءة في الفصل الأول على ظاهرات كارثية فجعت الشخصيات في روايات تنتمي إلى أزمنة وثقافات متعددة، تقاطعت فيما بينها من حيث تجسيدها الفاجعة وفهمها في تعددية الخطابات والرؤى، وتصويرها للجسد المتألم، والمكان المنكوب، والذاكرة الجريحة. نصوص استحضرت تفشي الأوبئة، على غرار الطاعون وإيبولا والشوطة، وفيضان النيل، والحرائق المدمرة.

وسعت الناقدة من خلال النصوص المدروسة إلى استخلاص معنى التجربة في الخطاب التجاوزي، فرحا بالنجاة، وتخطيا للحزن والغمة من طرق مختلفة اقترحتها الشخصيات الروائية في كل من “الديكاميرون” لجيوفاني بوكاشيو، و”الحرافيش” لنجيب محفوظ، و”الطاعون” لألبير كامو، و”ثلاثية أوزير” (“أول النهار” و”ليل أوزير”، و”وشم وحيد”) لسعد القرش، و”إيبولا 76” لأمير تاج السر.

وتتكئ الدراسة في فصلها الثاني على ثيمة الجوع في روايتين، هما: "جوع" لمحمد البساطي و"الجوع" لكنوت همسون؛ بوصف الجوع شخصية محورية مهيمنة على ما عداها من شخصيات، وفضاء نفسيا يحكم مجتمع النصين ويتحكم في المصائر. فأتى رصد العلاقات والحركات محددا منحى القراءة، إذ اقتضت وصفا حسيا للجائع في تطور حالته وسلوكياته وبرامج أفعاله إزاء تحديات الجوع، ذاهبة بعد ذلك إلى أسباب جوعه وتأملها.

◙ السرد بما هو ذاكرة الفرد والجماعة، وفن الكلام والتصور، يستحضر الجدل القائم حول الفعل الوجودي للفن

وانطلقت عزام من فرضية أن الجوع مشكلة إنسانية حيوية لها امتدادات تاريخية وجغرافية، وأن علاقة الإنسان (والقارئ الضمني) به علاقة تجربة معيشة، الأمر الذي يسهم في تشكيل وعي مسبق ويفتح منفذا للدخول إلى عالم النص. وفي تبيان مفارقات الجوع والقيم تستشف البعدين الروحي والفكري جنبا إلى جنب مع البعد الفيزيولوجي للجوع ومعانيه؛ فقد يكون البدن جائعا لكن النفس البشرية لا تتخلى عن أشواقها الروحية وتفكراتها الوجودية.

وفي فصل ثالث من الكتاب بينت دراسة خطاب المرض في الروايتين اللبنانيتين، "الرغيف" لتوفيق يوسف عواد و"الفراشة الزرقاء" لربيع جابر، سلسلة تفاعلات جدلية لخطابات متصارعة، في تناص تاريخي ملموس من حيث علاقة الحرب العالمية الأولى ومفاعيلها العنفية، والاضطهاد العثماني، والاستغلال الطبقي من جهة، بالهجرة والفقر والجوع وأمراضهما، بتمثلاتها البدنية والنفسية، خصوصا الجنون وفقدان الذاكرة والاستسقاء وأكل المثيل (أكل الإنسان لبني جنسه في أحد النموذجين)، من جهة أخرى. وكشفت خطابا معرفيا يشرح وباء السل، وأمراض دود الحرير وغير ذلك مما يصيب الإنسان والحيوان والنبات.

كما استلهمت القراءة مواقف أبرز المفكرين، أمثال المقريزي وبرديائيف وتورين وموران، إزاء تحديات أمراض الماضي والحاضر، بحكم انشغال العالم بجائحة كورونا، وما رافقها من عزل وتفكك، وما كشفته من هشاشة الترابطات المعولمة. فاستجلت، في ضوء الأبعاد الدلالية الوجودية المؤولة، تقاطع الرؤى حول سبل تخطي الفردانية والعزلة وسوء التدبير عن طريق التضامن الاجتماعي، والتواصل الإنساني – الدولي. وأوضحت ضرورة التحول في الذهنية، وأنماط العيش، وفي البنى الخطابية السياسية والاقتصادية والبيئية؛ الأمر الذي يؤكد من جديد تضافر الخطابات في محاولة الخروج من الأزمات.

الكاتب والقارئ

كشفت النصوص التي درستها عزام قوة الحياة؛ تقول "الأمل يتجلى في فعل بقاء، ولا يبقى في مستوى الكمون. هو الحق الإنساني في الظفر بالعيش، مثلما هو ليس طريق فرار من الواقع، بل فعل وجود. ويصح تحديده بكونه الانتقال من المعتم إلى المضيء، من قتامة ما تبصره العين ويعيشه الجسد إلى ضياء ما يحسه القلب، ولعل في هذا العبور يكمن معنى التجربة".

وتضيف الناقدة “أردتها قراءة أكثر إنسانية تقلص المسافة بين الإنسان ومكانه وبين الماضي والمستقبل، وتضارع النصوص المتخيلة في رسالتها حين أفردت للمظاهر الحسية مساحة لا يحتاج معها القارئ إلى أن يفسر العالم، بل إلى أن يشعر بما يتصوره من فجائع ليمتلئ قلبه بالمعاني النبيلة، ويعيش انفعالات تطهيرية في انتقاله من ضجيج المكان المفجوع إلى سكونه، ومن صوت الجسد المتألم إلى الصمت، فيصعد من هذا الصمت إلى صوت الحكاية؛ صوت قد يتفوق على البحوث العلمية التي تضطلع بالتعليلات العقلية للظاهرات".

وتتابع “وددتُ أن يشاركني القارئ في تأمل الآثار السردية من خلال عيون صناعها، وأن يعاين الجمال في ما صوروه من قبح ومهانات بشرية. فالعيون نوافذ تطل منها النفس على العالم؛ نفس عاشق على عالم الحبيب، ونفس كاتب على عالم الرؤيا. ويطل من خلالها عقل فيلسوف على ما بعد الرؤية، وإلى ما يفسرها. وبتعبير فينومينولوجي، فإن العين لحم ومرآة تستجيب لنداءات الأشياء اللامرئية لتحولها إلى مرئيات. واللحم يتخذ دلالة الالتحام والاندغام بالحياة والتداخل مع لحم العالم؛ فرؤية الشيء تعني الغوص فيه. والعين أشبه بآله تصوير تلتقط الصورة من بعيد ثم تكبرها لتنبهنا إلى شيء ما يستقر في المكان الذي نسكنه، ويمتد فيه، وتهمش في المقابل أشياء أخرى، فتتراجع إلى دائرة اللامرئي".

وتبيّن عزام أن السرد بما هو ذاكرة الفرد والجماعة، وفن الكلام والتصور، يستحضر الجدل القائم حول الفعل الوجودي للفن، بوصفه وسيلة هروب من قيد الواقع، وخلاصا من الضغط والهم، أو أنه انعتاق أحلام وأطياف رؤى، وإن حمل مساءلة الواقع في نغمه. وإذا كان الكاتب يعكس فيما يكتب ما يقلقه، فإن القارئ يبحث أيضا عما يجيب عن أسئلة مقلقة في ما يقرأ، وينجذب إلى موضوعات لصيقة بنفسه الحائرة. فيتبدى لنا أن لدى الكاتب والقارئ، على حد سواء، المعاناة ذاتها في تجربة البحث عن إجابات ممكنة من طريق تأويل النصوص.

وتقول عزام “مفاهيمنا النقدية هي تصورنا للعالم تصورا، وإن تأسس على موروثات إلا أنه نتاج تجربة القراءة، ووليد رؤى تخلق من هذه التجارب التخييلية أدواتها. في قراءتي للأعمال السردية، اجتهدت لأن تكون كتابتي تطريسا (كتابة على الممحو من الرواية) إبداعيا، وكيلا تأتي ميدانَ تجريب لأدوات نقدية وتقنيات منهجية يُخيل إلي أنها تصلح لأي نص، بل كتابة تلامس الوجدان وتحاكي التخييل. فأن أقرأ يعني أن تكون قراءتي تأملا واندراجا في عالم نص من سماته فرادة التجربة والمرونة، والقدرة على التطور، والانفتاح الدلالي، والاحتكاك الحي بواقع متغير؛ قراءة تخرج من التجربة النصية إلى الخبرة الإنسانية، أظنها أقصى الغايات”.