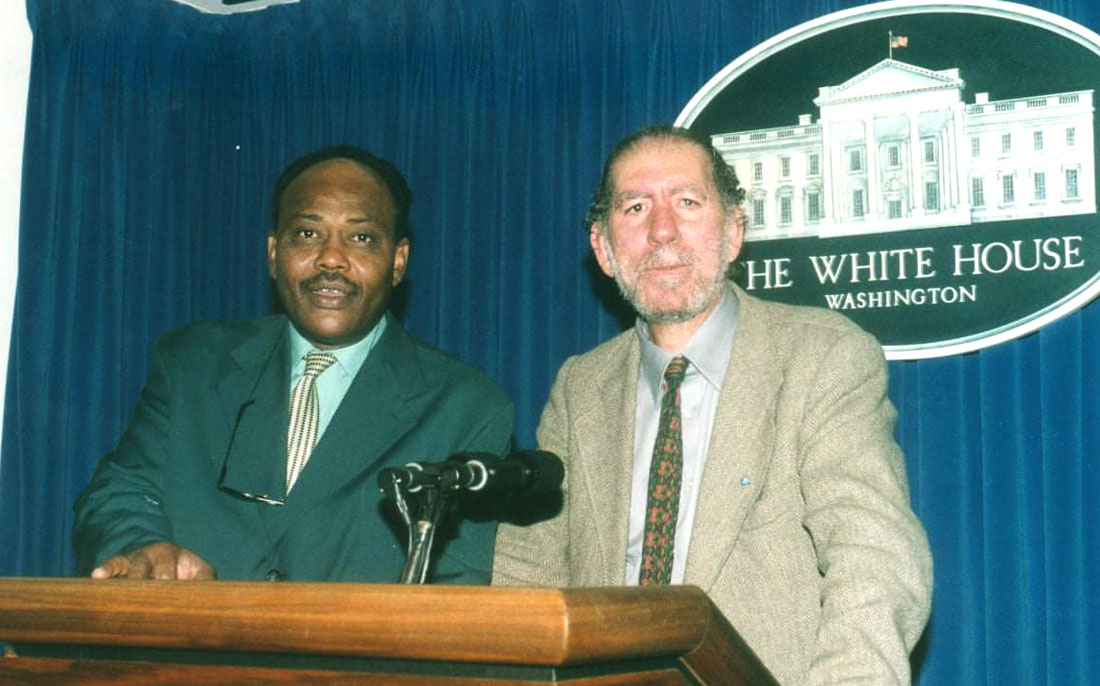

إدريس الخوري.. "الأبّا" الفوضوي الذي تحول إلى أيقونة مغربية

"أيها التعيس، لقد حانت نهايتك"، كتبها الساخر الشهير إدريس الخوري قبل ست سنوات من هذه الأيام، لتتحقق نبوءته الاثنين الماضي، وهو الذي كان يرى الكتابة استمرارا للحياة وصراعا ضد الرتابة.

وفي نعيه اعتبره اتحاد كتاب المغرب قاصا وناثرا وكاتب مقالة من الطراز الرفيع، جعل تجربته القصصية وكتاباته عموما، ذات نكهة ساحرة، بما تضمره من سخرية وصفية ونقدية مبدعة، بالنظر إلى كونها نابعة عنده من تراكم استثنائي في المعيش وفي التجربة الحياتية الذاتية.

هذا اعتراف لم تعكسه الوقائع فهو كصديقيه الكاتبين محمد زفزاف ومحمد شكري لم ينل جائزة المغرب للكتاب، ويقول إنه كان ضحية لجان القراءة التي يستبد برأيها منطق المجاملة، وكان يتهم الجامعيين في استثنائه من الجائزة التي كان يستحقها في العام 1991، بأنهم فئة من الكتبة لا يتذوقون الأدب بشكل جيد ولا يفهمون أبعاده الفنية والجمالية، وبالنسبة إليه كان من العار ألا يحصل زفزاف وشكري على أي من الجوائز بالمغرب، فهذا غبن بحق الكاتب الذي لا يُنظر إليه إلا حينما يمرض أو يموت.

أسلوب حياة

لغة الشارع التي يستخدمها الخوري عادة في جلساته الخاصة والعامة، وكذلك في الكتابة القصصية، يبررها بأن الحكاية أصلا نابعة من القاع المجتمعي، لذلك تكون هذه اللغة حقيقية وجريئة

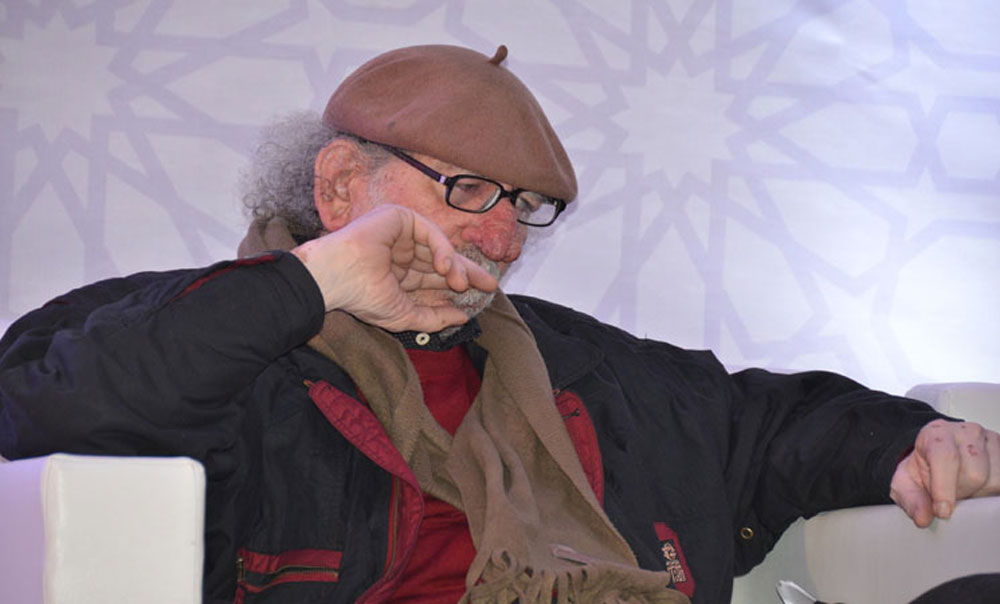

“أبّا إدريس” هكذا كان يناديه محبوه ومنتقدوه تحببا وتقرّبا من مسامراته وقفشاته واستفزازا للسانه السليط، فقد أمضى فترة الأربعينات والخمسينات في الدار البيضاء وبالضبط بدرب غلف حيث ولد في العام 1939، وحي المعاريف، حيث عاش ضمن أسرة عمالية فقيرة جدا، وانتقل بعدها إلى الرباط، وهناك عاش متمسكا بعاداته وطقوسه الشخصية في شرب القهوة خارج البيت، والسهر مع بعض الأصدقاء ليلا، والعودة متعبا مثل حصان، دون أن ينسى رباط الأخلاقيات المثالية.

كتاباته لا تنسلخ عن مزاجيته المتعكرة في الكثير من الأحيان وروحه المكفهرة مع سخريته اللاذعة من المحيط والناس وحتى شخصه، فأسلوبه الخاص في الكتابة يمتزج بلغته المميزة في التعبير والسرد وصوغ المفارقات الاجتماعية، إنه أسلوب بقدرة رهيبة على التهكم كان يعتبرها موهبة، وكثيرا ما كان الواقع دافعا له ليتخيل أشياء مثيرة، قد تكون بسيطة سواء على مستوى اللغة أو الحكاية، بطريقة وصفها القاص محمد بوزفور بأنها ليست حاقدة أو خبيثة أو سوداء بل هي سخرية خفيفة مرحة عابرة.

نبرة المشاكسة كانت لا تفارق الخوري، وكان يردد أنه يريد أن يكون استثنائيا في كتابته ولغته ورؤيته للأشياء والموجودات والعالم، وكذلك في طريقة اللباس والمشي وفي الطقوس الحميمية التي تربطه بذاته وبالآخر، وما أثاره في ما سمّاه بـ“سباق الكلاب“ أن أولئك المراهنين يرغبون في جمع “ثروة” من هذا السباق، ويشجعونها على الركض بعبارة “اركض يا أخي اركض..” وفي مفارقته الساخرة، كان يقول ”لك أن تتخيل مراهنا يخاطب كلبا بعبارة يا أخي”.

الاختلاف في الرؤى وفي الثقافة، وفي الكتابة، وفي الأفكار جعل البعض يشكل تصورا سيئا عنه، وهناك من يتهمه بالعدوانية، غير أن هذا في نظر الآخرين مجرّد افتراء، كان الخوري يدافع عن نفسه بالقول إنه لا يسيء إلى أحد نهائيا، ويضيف ”أحب الناس وأحترمهم وأقدّرهم حتى ولو اختلفت مع أحدهم”، ولغة الشارع التي يستخدمها عادة في جلساته الخاصة والعامة وكذلك في الكتابة القصصية يبررها بأن الحكاية أصلا نابعة من القاع المجتمعي، لذلك تكون هذه اللغة حقيقية وجريئة.

لم تكن حياة “أبا إدريس” منذ طفولته حتى وفاته سهلة، بل كانت غاية في البؤس، وغاية في الضيق والشظف جعلته يتخلى عن استكمال دراسته، وحتى آخر رمق كان يدخن نوعا رخيصا من السجائر، فعلبة “كازا سبور” كانت لا تفارق شفتيه أبدا أثناء الكتابة وفي المقهى وفي حالات عصيبة جدا، وكما كان صديقا للحانات بالدار البيضاء والبراط، فقد جرّب أيضا الموسيقى بالإيقاع على الدربوكة مع إحدى الفرق في وقت متقدم من حياته.

صديقه الصحافي عبدالرحيم التوراني نقل أن زفزاف قال مرة ضاحكا إنه يشك في أن يكون هذا المخلوق العجيب قد مرّ بمرحلة الطفولة والمراهقة مثل الناس، فصورة الخوري الطفل، مهما بلغ الاجتهاد، صعب على المرء تخيلها، لقد ولد من ساعته، رجلا مديد القامة، ضخم الجثة، مكتملا بشارب وبلحية، كما عرفناه وعرفه الجميع.

لا اكتراث للنقد

رأى الخوري أنه لو كان بارت قد اعتمد في تحليلاته على نصوص كلاسيكية لبلزاك وراسين وديدرو، فهو شخصيا ضد أن تكون تلك النصوص النقدية معيارا نقديا لنصوصنا، فلكل كاتب عالمه ومتخيله الخاص ومواضيعه ولغته الخاصة، ولذا فإن النص الأدبي هو الذي يخلق لغة نقدية تابعة. لم يكن ينتظر من النقد أن يمنحه شرعية الوجود، كونه يكتب خارج النقد، ويكفيه أن كتبه تباع وتقرأ وهذا إنجاز لا يضاهيه شيء.

ومع ما أصدر من كتب تتعمق في السرد الأدبي والنقدي والفني، منها ”قريبا من النص بعيدا عنه“، و“كأس حياتي“، و“فوق الخشبة.. أمام الشاشة“، فهو يعترف أننا مازلنا نفتقد لذلك النقد الذي يفسر العمل الأدبي تفسيرا نصيا دون تأويل، على اعتبار أن التأويل خطأ يقع فيه النقد الحديث.

قصصه مغربية خالصة، فهي سليلة المدينة بعنفها وتوترها وقلقها وبساطتها، منذ أن كتب أول قصصه "حزن في الرأس والقلب" و"ظلال"، و"بدايات"، و"الأيام والليالي"

كتابته تنطلق من عالمه وعيشه اليومي، لا يصطنع أبطالا أو فضاءات أجنبية غرائبية، بل ما يتحكم في أداء شخصياته القصصية موقعه من زمنه ومن رؤيته الخاصة للمكان وللشخوص وللكثير مما يجري للإنسانية القلقة، والنقد لا بد أن يستحضر هذه المحددات الفنية والجمالية، وحتى اللغوية، سواء الفصحى أو العامية التي كانت بمثابة لغة توحي بفضاءات قد لا تساعدك اللغة القاموسية المحنطة للوصول إليها.

موقف النقد مما يكتب، بالنسبة إليه، هو موقف شخصي وذاتي، لذلك لم يتعامل مع النصوص تعاملا ذوقيا، بل تعامل معها تعاملا خطابيا، بمعنى أن الناقد يأتي بأحكام مسبقة على النص بفضاءاته والقيم والأفعال التي يتناولها. وعبر عن ذلك في قصة ”حكاية نص مريض“ فقد كان فرحا بتشكله على الصيغة التي أرادها هو لا كما أرادها له الآخرون.

وفاء للقصة

لم يتخل الخوري عن شغفه بالقصة، بل بقي وفيا لها طيلة رحلته مع السرد، قصصه مغربية خالصة، فهي سليلة المدينة بعنفها وتوترها وقلقها وبساطتها، منذ أن كتب أول قصصه ”حزن في الرأس والقلب“ و“ظلال“، و“بدايات“، و“الأيام والليالي“، و“مدينة التراب“، حتى مجموعته القصصية ”يوسف في بطن أمه“ الصادرة عام 1994.

كان يرصد ويتأمل ويقوم بجمع مادته، ثم يشرع في كتابة قصته ببطء وتؤدة، في الشارع والمقهى والحانة، وكلها مناجم يستقي منها مادته سواء للمقال الأسبوعي أو القصة، وكلما اختلى بنفسه شرع بلا تردد في كتابة نصه القصصي.

إخلاصه للقصة القصيرة نابع من ضرورة تحسيس القارئ بأهمية هذا الجنس الأدبي، لأن هذا الجنس الأدبي اختصار لفضاء استثنائي وخاص يحاول من خلاله الكاتب أن يقبض على لحظة إنسانية معينة في مكان وزمن معينين، بخلاف الرواية التي لا يرى أن انشغالاته الأدبية تستوعب هذا التصنيف، وهو أيضا لا يريد أن يكون شبيها بالآخرين في المرور إلى الكتابة الروائية رغم أنها بالنسبة إلى طاقته شيء سهل وفي المتناول.

الخوري لا يصطنع أبطالا أو فضاءات أجنبية غرائبية، بل ما يتحكم بأداء شخصياته القصصية موقعه من زمنه ومن رؤيته الخاصة للمكان وللشخوص وللكثير مما يجري للإنسانية القلقة

وعندما تستقي رأيه في الرواية يقول إن الكم المتوفر في المغرب من الروايات ليس كله جيدا، فبعضه متوسط والبعض الآخر رديء. ويذهب بعيدا في نقده، عندما يستهجن تحول بعض المؤرخين وبعض الأساتذة الجامعيين الآتين من حقول الفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع، إلى الكتابة الروائية والتي تحتاج إلى طاقة سردية لا يتوفرون عليها.

الدار البيضاء والرباط مدينتان حاضرتان في نصوصه، لكنه لا يتفق مع تسمية الأمكنة في أعماله القصصية حتى لا تفقد رمزيتها فتسقط القصة في التسطيح المباشر. إلا أن تسكعه في المدن والفضاءات الرحبة جعله يعشق الأمكنة وقراءة المكتوب واستنطاق المجهول. وشغفه بالكتابة والأدب تعزّز بالمركز الثقافي العربي لعائلة نزار فاضل اللبنانية التي استقرت في درب الأحباس بشارع فيكتور هوغو، وقد اشتغل مساعدا في المكتبة لمدة سنة واحدة، بين 1964 و1965، وكان صاحب المكتبة يعطف عليه ويعيره العديد من الكتب التي شكلت ذائقته الأدبية وكانت مناسبة لاستبدال الاسم العائلي الكَصّ بالخوري الذي بقي ملازما له حتى وفاته.

كتب الروائي والناقد المعروف أحمد المديني يقول إنه ومع رحيل الخوري “ربما تنطفئ آخر شمعة من جيل أسهم بقوة وحنكة في تأصيل القصة بالمغرب وتوثيق الواقع الاجتماعي وتقديم موقف حيوي للكاتب جامع بين الشهادة والنقد وخطاب الذات وإنضاج الأدب بعناية“. فالخوري، بالنسبة إليه، لم يكن الكاتب والقاص اليقظ لأحوال مجتمعه والمعذبين في الأرض مثله، بل وإلى جوار هذا، شخصية إنسانية ذات صفات ألمعية وأخرى حادة منفرة أحيانا، وملتقى المعجبين والغاضبين سواء بسواء، حوله يجتمع شتات المثقفين والفنانين والكتاب والعامة أيضا، منه يقتبسون كلمات وعبارات يعلمهم فن الضحك عاليا وقصف الزمان بلا هوادة.

الصحافة شغف

كتابات الخوري لا تنسلخ عن مزاجه العكر وروحه المكفهرة مع تهكمه اللاذع

كان دائم الكتابة الصحافية لمجموعة من الصحف المغربية والعربية، فهي تنام حيث ينام، وترافقه كل الوقت مثل ظله، ظروفه المادية الضيقة شكلت حافزا له للكتابة الصحافية، فلم يكفه راتب التقاعد بعدما كان يعمل صحافيا بصحيفة ”المحرر”، ثم بصحيفة ”الاتحاد الاشتراكي“. واصل كتاباته الصحافية للعيش، كما استفاد من الرعاية الملكية حينما أصيب بكسر في وركه.

الممارسة الصحافية كانت منفذا هاما للخوري ومحطة لتكوينه ليتعرف بشكل واضح بما يمثله التشكيل والسينما والمسرح في العمل الثقافي والفني، وتدقيقه في تفاصيل الأحداث أمدّه بنفس حكائي خاص في تعامله مع الحالات الإنسانية والتحولات النفسية والاجتماعية والفكرية التي تعيشها تلك الحالات، سواء في المقال أو القصة.

الكتابة في الصحافة كما القصة تعني بالنسبة إلى الخوري، كانتا تعنيان القرب الدائم من الذات والمجتمع، فالكتابة عن البسطاء والنساء البسيطات والمعقدات والزوجات العاشقات المتصابيات أو الساقطات، لا تقتصر على التدوين على الهامش، بل تعكس الحياة اليومية والاجتماعية، وهي حالة من الحالات المتميزة في حياته الشخصية، فيها يعيش بعد أن قدم إليها من الأدب، رغم أنه درس في تونس بمعهد ألماني للصحافة من دون أن يظفر بشهادة لأسباب عدة.

رحل الخوري وهو قلق على وضعية الكتّاب بالمغرب رمزياِ وماديا، فقد كان يرى أنهم خارج اهتمام الدولة بالوضع الاعتباري والرمزي لهذه الشريحة، فوضعيتهم غير صحية، وهم عناصر غير مفهومة في المجتمع، يشكلون استثناء داخل النسيج المجتمعي الذي لا يفهم ما معنى الكاتب، إلى جانب الحقد والحسد والنميمة التي كان يقول إنها تخنق المناخ الثقافي.