ظهور النزعة الصوفية في الإبداع ينبئ بأزمات كبرى

لا تكاد تمرّ فترة حتى نسمع بعمل روائي أو مسرحي أو نص أدبي أو درامي يتناول قضية أو ثيمة أو شخصية صوفية، حيث باتت الأجواء الصوفية نقطة جذب للقراء والمتابعين والجمهور، وهو ما جعل “الأعمال الصوفية” تتكاثر بشكل كبير، غثا وسمينا، جيدا وهزيلا، كلها أعمال تبحث عن الانتشار والشهرة والرواج، وأغلبها لا يتجاوز مجرد البحث أو إلصاق معلومات مقتطعة وأسماء، لكن الإقبال على هذه الأعمال يزيد رغم ذلك. فما السبب وراء انتشار الأعمال الصوفية الكبير اليوم؟

خطفتنا المواجع، وشردتنا غربة الانكسارات وتبديد الأحلام والطموحات. جيلي أقل تعاسة من الجيل التالي. والتالي أقل من الذي يليه، وهكذا، فكلما امتد الزمن اتسع الشجن وكبرت مساحة الغربة الداخلية للإنسان فبات أكثر حسرة وحيرة والتفاتا للماضي.

في مُحيطنا العربي بشكل خاص، وفي بلدان ما يُعرف بدول الربيع العربي بشكل أكثر خصوصية، أصبحت الغربة الإنسانية أقسى، وصار الإحساس بالتقهقر والانسحاق أشد، ما جعل الهروب أو المقاومة يتخذ ألوانا عدة، ربما كان أحدها هو التصالح الذاتي والتقبُل والرضا والصبر.

وكلها من قيم الصوفية الأصيلة. وهذا قد يفسر نزعة الصوفية الزاحفة على كثير من مجالات الحياة، لاسيما في مجال الإبداع، وهي نزعة تلقى إقبالا متزايدا من المُتلقين باختلاف فئاتهم.

إرضاء لذوق عام

ليس أدل على هذا الإقبال على نزعة الصوفية من أن نجد روايات لأدباء شبان أو من جيل الوسط تُحقق أكثر من عشر طبعات في وقت محدود لا يتجاوز عاما واحدا، لاعتمادها على محور حاكم هو التصوف.

يتباين الاعتماد على هذا المحور من عمل لآخر، ففي بعض الأحيان يتم استدعاء بعض قيم التصوف نفسها وإعادة بثها عبر صفحات الرواية من خلال تفاعلات الشخوص معا وغالبا ما تضم تلك القيم: الإيثار، القناعة، الرضا، والحكمة.

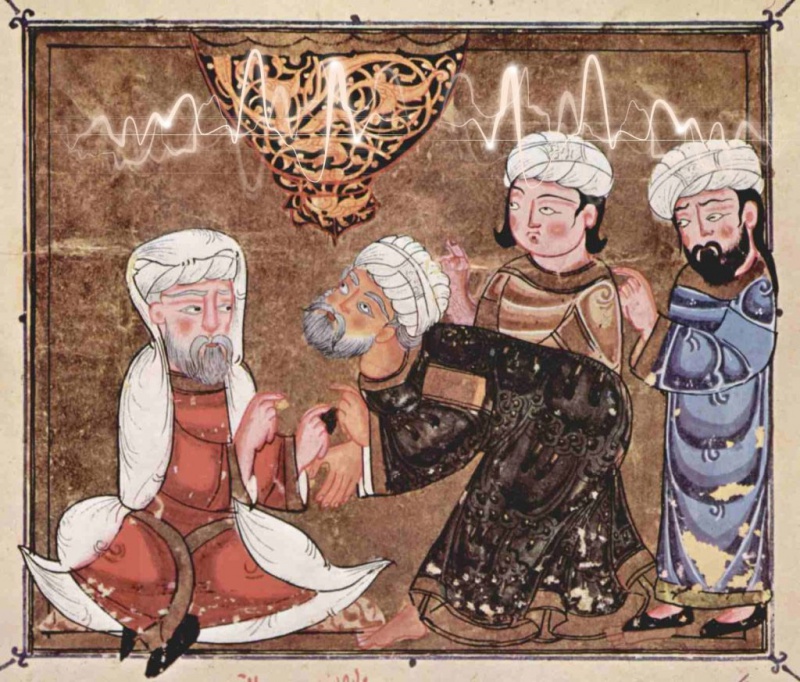

في أحيان أخرى يستدعي العمل الأدبي سيرة واحد من أقطاب التصوف المعروفين ويتم تقديمها بشكل روائي يمزج بين الواقع والخيال. ويستعين البعض بالتراث الصوفي اللُغوي المبهر في لفظه، والعميق في مضمونه، داخل النص لتحسين مستوى اللغة.

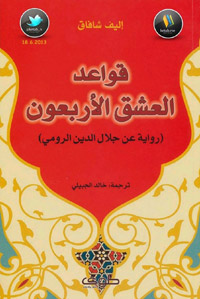

كانت رواية الكاتبة التركية إليف شافاق الأشهر التي تحمل عنوان “قواعد العشق الأربعون” وصدرت عام 2010، وقدمت جانبا من سيرة شمس الدين التبريزي، هي البداية المعلنة لموجة التصوف الجديدة الزاحفة إلى عالم الأدب في محيطنا الشرقي، عندما باعت ما يقارب المليون نسخة، وترجمت إلى ثلاثين لغة مختلفة.

لكن الظاهرة لم تلبث أن أقنعت مبدعين كثرا من جيلي الشباب والوسط بخوض تجارب شبيهة إرضاء لذوق عام يجد في التصوف حلا مُقنعا لكافة ما يعانيه من مشكلات وما يواجهه من انكسارات.

بالفعل صدرت روايات عربية عديدة مُمتزجة بتصورات ورؤى صوفية، خاصة في بلد مثل مصر، عرف بقدم تجربة الصوفية فيه وتميز بوجود جمهور كبير لأقطاب الصوفية، ربما كان أبرز تلك الروايات، رواية “شجرة العابد” للكاتب عمار علي حسن، ورواية “عشق” للروائي أحمد عبدالمجيد.

ويُمكن القول إن فوز رواية “موت صغير” للروائي السعودي محمد حسن علوان، وتناولت سيرة القطب الصوفي الشهير مُحيي الدين بن عربي بجائزة البوكر العربية للرواية عام 2017 مثّل دافعا كبيرا لكثير من الكتاب في ما بعد للخوض بشكل أعمق في الجانب الصوفي.

وتجاوز مجرد استدعاء القيم الصوفية إلى استلهام سير وتراث كبار المتصوفة أنفسهم، وإعادة سردها مثل ما حدث مع القطب الصوفي جلال الدين الرومي، في رواية “حارس العشق الإلهي” للروائي أدهم العبودي، أو ابن عطاءالله السكندري في رواية “رواق البغدادية” للروائي أسامة السعيد.

توالت تجارب الإبداع المتداخل مع الصوفية وتعددت، وصار من الُمعتاد أن تعلن الكثير من دور النشر عن روايات جديدة تحت وصف “صوفية” للترويج لها، وجذب اهتمام الجمهور المتعلق بالصوفية كشخوص أو فكر.

تفسير ذلك الاقبال وتحليل تصاعده لا يُمكن استيعابه بعيدا عن الواقع المُعاش، الذي يُعاني فيه الناس من تنامي واضح للتدين المظهري، ونمو لافت للتعصب الديني، وشيوع أكبر لخطاب التكفير والتشكيك والتخوين، وبث الكراهية تجاه كل آخر.

مقاومة سلبية

كانت الطموحات والأماني في عنفوانها عندما كان الشباب مُحتشدين في ميدان التحرير بوسط القاهرة قبل عشر سنوات، يحلمون بمجتمع مُتحرر، وتسوده قيم التسامح والعدالة، وينعم بالاستقرار والتعايش بين الجميع، إلا أن انقلاب المشهد الراقي إلى صراع دام، وتبدد الحلم واختطاف الانتفاضة من قبل التيار الديني صدم المُجتمع ككل.

انزاحت شعارات الانتفاضة، لتكشف عورة مجتمع ينخر فيه سوس التعصب وضيق الأفق والتنمر تجاه كل مختلف، وانتهى كل شيء كان يبدو جميلا إلى أوضاع أكثر سوءا مما انتفض الناس عليها، ما جعل التصوف بمكنونه وعمقه يمكن اعتباره حلا عمليا.

الصوفية باعتبارها إحدى صور التدين الشعبي، من أيسر الطرق للرد على الاستقطاب الديني، والمذهبي، والأيديولوجي الذي تفشى بصورة لا مثيل لها بفضل التطور التكنولوجي وما صاحبه من تمدد لشبكات التواصل الاجتماعي، وبفضل تأجيج الصراعات في بعض المجتمعات العربية.

الصوفية تسامح، رضا، نقاء، قبول، تعايش، رُقي. هي في حالة لا اكتراث بما يحدث وترفع عن المكاسب المادية والنفوذ، إنها تأمل في ما وراء الكون، مقاومة سلبية تليق بمجتمعات منهكة بفعل انتفاضات تُفضي دوما إلى خسائر فادحة.

لم يكن الحل جديدا، فقد سبق استدعاء التراث الصوفي في الأدب العربي الحديث في أوقات المحن وأزمنة الانكسار.

ولم يكن غريبا أن يضيق الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور بطغيان الزمن وماديته وصعود الانتهازيين وتسيُد الظلم حوله ليُقدم لنا أطروحات عدة للمقاومة الصوفية التي تُجاهر بالتصالح الذاتي والترفع على كل ما يراه الناس مكاسب.

يبدو ذلك جليا في مسرحيته الشهيرة “مأساة الحلاج”، لكن المعنى نفسه يبدو أكثر وضوحا في قصيدة “يوميات بشر الحافي” التي يقول فيها: فإذا ركبت كلاما فوق كلام/ من بينهما استولدت كلام/ لرأيت الدنيا مولودا بشعا/ وتمنيت الموت/ أرجوك.. الصمت. الصمت. وهنا فإن الصمت يعني السكون التام في مواجهة القبح لأنه كما يقول: وذلك أن ما نلقاه لا نبغيه/ وما نبغيه لا نلقاه.

يتضح الحس الصوفي في أعلى تجلياته في اختيار بشر الحافي المقاومة عن طريق اللامقاومة. يقول عبدالصبور متسائلا: وهل يرضيك أن أدعوك يا ضيفي لمائدتي/ فلا تلقى سوى جيفة؟ تعالى الله، أنت وهبتنا هذا العذاب وهذه الآلام/ لأنك حينما أبصرتنا لم نحلُ في عينيك/ تعالى الله، هذا الكون موبوء، ولا برْء/ ولو ينصفنا الرحمن عجّل نحونا بالموت/ تعالى الله، هذا الكون لا يصلحه شيء.

تريند أدبي جديد

في الرواية المصرية بمفهومها الحديث، كان استدعاء الحس الصوفي مُتكررا منذ البدايات، وعند نجيب محفوظ، وكما يذكر الدكتور مصطفى عبدالغني في كتابه “الثورة والصوفية عند نجيب محفوظ”، كان استدعاء التراث الصوفي تعبيرا عن الحكمة أكثر منه هروبا من الظلم ومادية الحياة.

وفي رواية “اللص والكلاب” تطل الحكمة بأعمق مضامينها في أقوال الشيخ الصوفي علي جنيدي الذي يلجأ له اللص كلما ضاقت أمامه طرق التوبة.

وربما يبدو الاستدعاء مشابها عند جمال الغيطاني في كتاب “التجليات”، حيث يقدم نصا صوفيا تتجاوز فيه دلالات الألفاظ معانيها المباشرة. كذلك فقد استدعى الروائي عبدالحكيم قاسم فكرة التدين الشعبي كبديل لإرهاصات المد الأصولي في روايته “أيام الإنسان السبعة”، من خلال مشهد الحضرة والاهتمام العفوي لدى البسطاء بالحضرة والذكر والموالد.

وهناك توظيف مغاير لدى الروائي صبري موسى في روايته “فساد الأمكنة” إذ تتجاوز الصوفية فكرة الأديان في حد ذاتها، إذ نجد أن بطل الرواية وهو نيقولا شخص لا ديني، لكنه عفوي وفطري ومؤمن بالعطاء والخير ويزهد في كل المُتع، لأن الطبيعة أهلته لذلك وغرست فيه الصحراء حُب التأمل والرضا التام.

وربما نلمح جانبا سلبيا للصوفية في بعض الكتابات الماضية، باعتبارها تعبيرا عن الخنوع والطاعة والانقياد في كتابات الروائي سعد مكاوي، خاصة التي تناولت قصص المماليك مثل رواية “السائرون نياما” و”الكرباج”.

من الواضح أن معظم النماذج الماضية تميزت بالرصانة وعدم المباشرة والبناء الفني المُحكم، إلا أن الارتداد إلى الصوفية مؤخرا انتابته بعض مواطن الخلل الفني، ربما تحت وطأة التعجل أو بكارة التجربة، ففي بعض الأحيان طغت فكرة البحث العلمي التاريخي على المستوى الفني، وكأن الروائي حريص على عدم التفريط في كل ما قام بجمعه من مقولات وحكايات حقيقية عن الصوفي المُستدعى للنص الروائي.

في أحيان أخرى، كان من اللافت أن الروائي يبدو مُتعمدا إقحام شخصيات صوفية لها جماهيريتها ومحبوها دون أن يكون هناك سياق منطقي ومُقنع لذلك، وأدى في بعض الأحيان إلى نقل نصوص كاملة لأشعار وخُطب أقطاب الصوفية نقلا حرفيا، ما نجم عنه قدر ما من ازدواجية اللغة، كأن هناك كاتبين للنص نفسه.

وبدا أن هناك توجها مصطنعا من بعض أصحاب التجارب الروائية الحديثة لاستخدام التراث الصوفي بحثا عن المبيعات لا أكثر، حتى أن كاتبا روائيا معروفا بانتمائه للتيار السلفي طرح قبل سنوات رواية له تقدم شخصا صوفيا متأملا في الموت، تجاوب معها جمهور القراء، إلا أن مجاهرته بتصوراته السلفية، وانغماسه في معارك شخصية تجاه المختلفين معه في ما بعد، أثبت لجمهوره أن طرحه السابق كان محل اصطناع وادعاء، والأمر برمته لا يعدو سيرا وراء تريند أدبي جديد.