الأدب الفرنكوفوني يثير سؤالا دائما حول الهوية والتلقي

مازالت تثار إلى اليوم قضية الأدب المكتوب بلغة غير اللغة الأم لكاتبه، ولكن الأمر أكثر تداخلا بالنسبة إلى الكتاب المغاربة الذين يكتبون بالفرنسية، نظرا إلى واقع الاستعمار، وتاريخ اللغة التداولي للغة الفرنسية في المغرب، ما يجعل من المغاربة الذين يكتبون أدبهم بالفرنسية بين اتجاهين متباينين.

حين تأسست جماعة الفن والحرية، بوصفها تجسيدا للحركة السوريالية العالمية في الشرق، كانت تضم فضلا عن الفنانين كامل التلمساني ورمسيس يونان وفؤاد كامل، كتابا اختاروا التعبير بالفرنسية، جورج حنين وألبير قصيري وآخرين، كانت الفرنسية لغة التيار الثقافي الجديد لأنه جزء من حركة عالمية، وكان البيان التأسيسي للحركة المنشور في 1938، بعنوان “دفاعا عن الفن المنحط” مصاغا بالفرنسية، وترجم إلى العربية وقد كان موجها لكل الشعوب. كانت اللغة حاضنة لثقافة وسمت بقوة رموزها وما أشاعته من مفاهيم وأفكار حقول المعرفة والآداب والفنون مطلع القرن، كما طبعت تفكير النهضويين العرب من سلامة موسى إلى طه حسين. وهي السمة التي جعلت كتابات عدد كبير من مؤسسي الأدب الفرنكوفوني العربي ترتبط بهذا الأفق من صلاح ستيتية إلى أندري شديد.

لكن حين ننظر إلى الأمر في سياقه المغاربي والمغربي تحديدا، نجد أن الأمر خضع في مستوياته القرائية لتحولات متعددة ارتبطت بظروف الاستعمار ومسار التعليم والثقافة في دولة الاستقلال، ثم واقع الازدواجية في مرحلة أولى، والتعريب في مرحلة ثانية، كما ارتبط بظروف الإقامة والهجرة وما أنتجته من كتابات أجيال من المقيمين والمغتربين، ثم مسار تطور هذا الإبداع في موطنه برغم التعريب.

أدب فرنكوفوني أم مغربي

لعل الصيغة الأكثر تداولا في السياقات الجامعية والثقافية المغربية، في بدايات التفكير النقدي بصدد هذا الأدب، لوصف خيار التعبير بالفرنسية ضمن أجناس الرواية والشعر والمسرح… هي الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية، للدلالة على هويته الوطنية، وارتباطه بقضايا تخص المجتمع والفكر والإبداع في المغرب، ومن ثم لم يكن سؤال اللغة يطرح خارج قاعدة اعتبار الفرنسية مكونا من ضمن مكونات لغوية متعددة لنسيج لغوي وثقافي يضم فضلا عن العربية الأمازيغية والعامية، لهذا كانت كتابات محمد خيرالدين مثلا تعكس هذا الانتماء المتعدد إلى تلك اللغات (هو القادم من أقصى الجنوب المغربي من قرية أمازيغية ليكتب بفرنسية رفيعة)، ولا تجد تناقضا في اعتبار نفسها مغربية، كما أن الجمهور القارئ سواء من المغاربة أو الفرنسيين لم يكن ينظر إلى هذه الكتابات إلا من حيث هي نتاج أدبي مغربي.

هذه المرحلة ستشهد رهانا من قبل الكتاب المغاربة الفرنكوفونيين على أن تستوطن كتاباتهم المجال الأدبي الفرنسي

صحيح أن متلقي آداب محمد خيرالدين وإدريس الشرايبي وقبلهما أحمد الصفريوي في هذه المرحلة من بدايات مغرب الاستقلال، كان يتمثل تحديدا في شريحة المتعلمين والنخبة الثقافية دون شرائع عريضة من المجتمع، لكن في النهاية تلك النخبة نفسها هي من كانت تستهلك المنتوج الثقافي المغربي في ازدواجيته دون تمييز أو انغلاق، فلم يكن علال الفاسي أو محمد بن الحسن الوزاني أو غيرهما من رواد الحركة الوطنية وحركة الإصلاح معرّبين وإنما مزدوجي الثقافة، ولعل التحول الذي سيشهده الحقل الصحافي في مرحلة ما بعد هيمنة الفرنسية كلغة كتابة ونشر سيعكس تطور الإنتاج الأدبي والفكري وانفتاحه على لغة كانت تعتبر في مرحلة ما حاضنة للفكر التقليدي، بينما تمثل الكتابات الفرنسية فكر الحداثة، وهو التحول الذي ساهم فيه بشكل أساسي مزدوجوا اللغة ممن اختاروا الانتساب إلى العربية من علال الفاسي إلى عبدالكريم غلاب وعبدالعزيز بن عبدالله وعبدالله العروي.

في هذا المستوى الأول يمكن الإقرار بأن الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية كان موجها للقارئ المغربي الذي كانت الفرنسية لغته مثلما العربية ولم يكن واردا بالحسبان القارئ الفرنكوفوني (الفرنسي أو البلجيكي أو الأفريقي) إلا في حدود دنيا، كانت الأسئلة والقضايا متصلة بالهم المغربي بقضايا وطنية وبتطلعات دولة الاستقلال، وبمجتمع باحث عن هويته هو الغارق في تقليديته ضمن عالم حديث، وهو ما يفسر إلى حد كبير محدودية انتشار نصوص إدريس الشرايبي ومحمد خيرالدين وأحمد الصفريوي قياسا بكتابات الجيل اللاحق، خارج المجالين المغربي والجزائري.

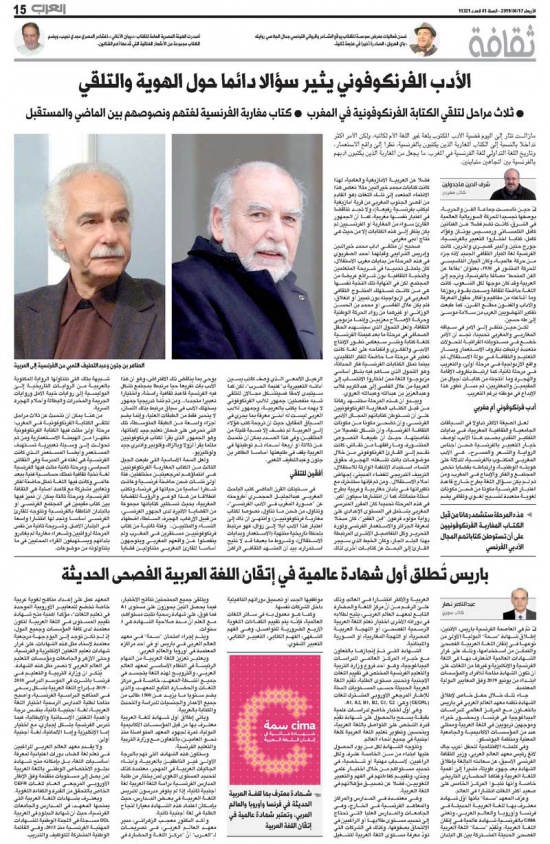

يبدو أن هذه المرحلة ستشهد رهانا من قبل الكتاب المغاربة الفرنكوفونيين على أن تستوطن كتاباتهم المجال الأدبي الفرنسي، وأن تضحى مكونا من مكونات الثقافة الفرنسية، وأن تشكل تفصيلا من تفاصيلها، حيث أن طبيعة النصوص المنشورة، وما رافقها من نقاش، كانت تقدم إلى القارئ الفرنكوفوني من خلال موضوعات باتت تشغله؛ الهجرة، حقوق النساء، استبداد الأنظمة الوارثة للاستقلال، الترييف التدريجي للفضاء المديني، إجهاض أحلام الاستقلال.. ومن ثم فإنها ستشترك مع نظيراتها في بلدان مغاربية وعربية بطرح أسئلة متماثلة، كما أن انتشارها سيكون أكبر. في هذه المرحلة تحديدا كان المقرر المدرسي المغربي يشتمل في المستوى الإعدادي على رواية مولود فرعون “ابن الفقير”، كان مدخلا لمعرفة الجزائر والاستعمار الفرنسي وثورة التحرير وكل التفاصيل الأخرى المرتبطة بهذا البلد الجار، وكان الخيط الذي سيجر القارئ إلى البحث عن كتابات أخرى لذلك الرعيل الألمعي الذي وصف كاتب يسين أداته التعبيرية بـ”غنيمة الحرب”، لكن كما سيتبدى لاحقا فسيتشكل مجالان للتلقي شبه منفصلين: جمهور للأدب الفرنكوفوني لا يهمه ما يكتب بالعربية، وجمهور للأدب العربي ليست له أدنى معرفة بما يجري في السياق المقابل، حيث أن ترجمة كتب هؤلاء إلى العربية لم تضف إلا نسبة قليلة من المتلقين، وفي هذا الصدد يمكن أن نتحدث عن ثلاثة أو أربعة أسماء تم توطينها في العربية يقف في طليعتها أساسا الطاهر بن جلون وعبداللطيف اللعبي.

أفقين للتلقي

في ستينات القرن الماضي كتب الباحث المغربي عبدالجليل الحجمري أطروحته عن “صورة المغرب في الأدب الفرنسي”، وتناول، من ضمن ما تناول، نصوصا لكتاب مغاربة فرنكوفونيين؛ وانتهى آن ذاك إلى اعتبار هذا الأدب آيلا إلى زوال، فهو مرتبط بلحظة تاريخية منتهية (الاستعمار وبدايات الاستقلال)، وشروط ما بعدها قد لا تتيح استمراره. بيد أن المشهد الثقافي الراهن يوحي بما يناقض ذلك الافتراض، وهو أن هذا الأدب بات تفريعا حيا مرتبطا بمجتمع تشكل فيه الفرنسية قاعدة ثقافية راسخة، واختيارا تعبيرا متجددا… ومن ثم نشأ تدريجيا جمهور يستهلك الأدب في سياق مرتبط بذلك اللسان، لا ينحدر فقط من الطبقات العليا، وإنما يضم أجزاء واسعة من الطبقة المتوسطة، تلك التي تحرص على ضمان تعليم جيد لأبنائها، وهو الجمهور الذي يقرأ لكتاب فرنكوفونيين مثلما يقرأ لزولا وبالزاك وفلوبير واندري جيد ولوكليزيو.

التحول الذي سيشهده الحقل الصحافي في مرحلة ما بعد هيمنة الفرنسية كلغة كتابة ونشر سيعكس تطور الإنتاج الأدبي والفكري وانفتاحه على لغة كانت تعتبر في مرحلة ما حاضنة للفكر التقليدي

ولعل السمة الأساسية التي طبعت الجيل الثالث من الكتاب المغاربة الفرنكوفونيين هي انتماؤهم لمرجعيتين مختلفتين، فئة أولى نشأت ضمن حاضنة فرنسية وعاشت شطرا أساسيا من حياتها في فرنسا، وتكتب انطلاقا من هذا الوعي والرؤية للقضايا المغربية، بحيث تستثير كتاباتها مجموعة من القضايا الأثيرة لدى الجهور الفرنسي، من قبيل الإرهاب، الهجرة، السلطة، اضطهاد النساء والمثليين… وفئة ثانية من كتاب فرنكوفونيين مستقرين في المغرب ولم ينفصلوا عن واقعهم المغربي ويتوجهون أساسا للقارئ المغربي متناولين قضايا شبيهة بتلك التي تتناولها الرواية المكتوبة بالعربية من الروايات التاريخية إلى البوليسية إلى روايات خيبة الأمل وروايات الجريمة والمخدرات والبطالة وأحلام الهجرة السرية.

من هنا يمكن أن نتحدث عن ثلاث مراحل لتلقي الكتابة الفرنكوفونية في المغرب؛ مرحلة أولى مثلت فيها الكتابة الفرنكوفونية مظهرا من الهيمنة الاستعمارية ومن ثم تحولت إلى وسيلة تعبيرية تستهدف المستعمِر وأيضا المستعمَر الذي كانت الفرنسية هي لغته في المدرسة وفي النقاش السياسي، ومرحلة ثانية مثلت فيها الفرنسية لغة نخبة ثقافية تمتلك حساسية فنية ببعد عالمي وكانت فيها اللغة تمثل حاضنة لفكر وتعابير مشتركة مع قاعدة أصلية هي الثقافة الفرنسية، ومرحلة ثالثة يمكن أن نميز فيها بين كتاب مقيمين في المجتمع الفرنسي أو بالبلدان الناطقة بالفرنسية وتتوجه للقارئ الفرنسي أساسا وتجد لها انتشارا واسعا في البلدان الأصل. وشريحة ثانية من نفس المرحلة لروائيين وشعراء مغاربة لم يغادرو بلدانهم ويستهدفون القراء المحليين في ما يتناولونه من موضوعات.