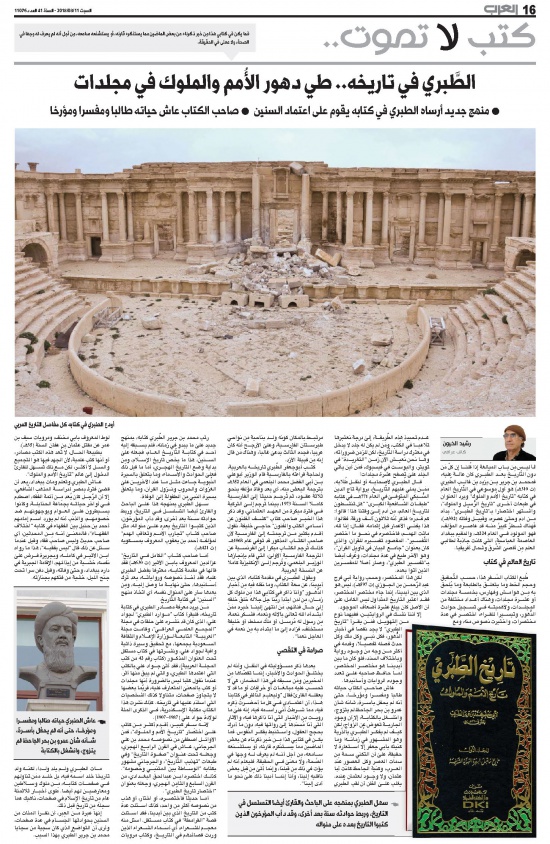

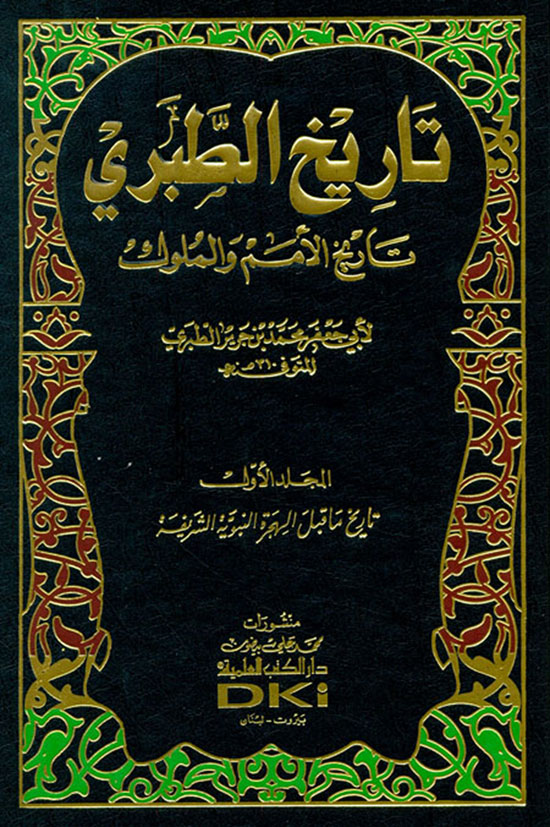

الطَّبري في تاريخه.. طي دهور الأُمم والملوك في مجلدات

ليس مِن باب المبالغة إذا قُلنا إن كلّ مَن دون التّاريخ بعد الطّبري كان عالة عليه، فمحمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطَّبري (ت 310هـ) هو أول موسوعي في التَّاريخ العام في كتابه “تاريخ الأُمم والملوك” ويرد العنوان في طبعات أخرى “تاريخ الرُّسل والملوك”، واشتهر اختصارا بـ”تاريخ الطَّبري”. بدأه مِن آدم وحتى عصره، وقُبيل وفاته (302هـ)، فهناك شطرُ كبيرٌ منه قد عاصره المؤلف، فهو المولود في العام 224هـ، والمقيم ببغداد العاصمة العباسية، التي كانت جاذبة لطالبي العلم مِن أقصى الشَّرق وشمال أفريقيا.

تاريخ العالم في كتاب

طُبع الكتاب السِّفر هذا، حسب التَّحقيق وحجم الخط وما يتعلق بالطابعة وما يُلحق به مِن هوامش وفهارس، بخمسة مجلدات أو عشرة مجلدات، وهناك أعداد مختلفة من المجلدات، ولأهميته في تسجيل حوادث الدُّهور، وتيسيرا للقراء، اختصر في عدة مختصرات، واختيرت نصوص منه، ومع عدم تحبيذ هذه الطَّريقة، إلى درجة نعتبرها تلاعبا في الكُتب، ومَن لم يكن له جَلد لا يدخل في معترك دراسة التَّاريخ، لكن للزمن ضروراته، وها نحن نعيش الآن زمن “التغريدة” في تويتر، والبوست في فيسبوك، فمَن أين يأتي الجَلَد على تصفح عشرة مجلدات؟

قال الطَّبري لأصحابه أو لنقل طُلابه، ممَن يملي عليهم التَّاريخ، برواية تاج الدين السُّبكي المتوفى في العام 771هـ في كتابه “طبقات الشَّافعية الكبرى” “هل تنشطون لتاريخ العالم، مِن آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر أنه ثلاثون ألف ورقة. فقالوا: هذا يفني الأعمار قبل إتمامه. فقال: إنا لله، ماتت الهمم، فاختصره في نحو ما اختصر التَّفسير”.

المقصود تفسيره للقرآن، والذي كان بعنوان “جامع البيان في تأويل القرآن”، وهو الآخر طبع في عدة مجلدات، وعُرف أيضا بـ”تفسير الطَّبري”، وصار أصلا للمفسرين الذين أتوا بعده.

لكن هذا المختصر، وحسب رواية أبي فرج عبدالرَّحمن بن الجوزي (ت 597هـ)، ليس هو الذي بين أيدينا، إنما جاء مختصر المختصر، فقد اعتبر التاريخ المتداول ليس الكامل، على أن الأصل كان يبلغ عشرة أضعاف الموجود.

إلا أننا نشك في الروايتين، ففيهما نوع من التهويل، فمَن يقرأ “تاريخ الطّبري” لا يجد نقصا في أخبار الدُّهور، فكل نبي وكل ملك وكل حدث فصله تفصيلا، وقدمه في أكثر من وجه من وجوه رواية وباختلاف السند، فلو كان ما بين أيدينا هو مختصر المختصر، لما حافظ صاحبه على تعدد وجوده الروايات وأسانيدها.

عاش صاحب الكتاب حياته طالبا ومفسرا ومؤرخا، حتى أنه لم يحفل بأسرة، شأنه شأن عمرو بن بحر الجاحظ لم يتزوج، وانشغل بالكتابة، إلا أن وجود الجارية تعوض عن الزَّواج، لكن كيف لم يفكر الطَّبري بالذّرية وهو المشهور في زمانه؟ وما كنيته بأبي جعفر إلا استعارة لا حقيقة، على أن التكني سمة مِن سمات العصر وكل العصور عند العرب، وكنية الجاحظ كانت أبا عثمان، ولا وجود لعثمان عنده. يغلب على الظن أن لقب الطَّبري مرتبط بالمكان كونه ولد بناحية مِن نواحي طبرستان الفارسية، وعلى الأرجح أنه كان عربيا، فجده الثَّالث يدعى غالبا، وهناك مَن قال إنه مِن قبيلة الأزد.

كتب أبوجعفر الطَّبري تاريخه بالعربية، ولحاجة قراءته بالفارسية قام الوزير أبوعلي بن أبي الفضل محمد البلعمي في العام 352هـ بترجمة البعض منه، أي بعد وفاة مؤلفه بنحو ثلاثة عقود، ثم تُرجم حديثا إلى الفارسية كاملا السنة 1973، بينما تُرجم إلى التركية في فترة مبكرة من العهد العثماني، وقد ذكر هذا الخبر صاحب كتاب “كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون” حاجي خليفة.

نقول أقدم بكثير من ترجمته إلى الفارسية لأن صاحب الكتاب المذكور قد توفي عام 1068هـ. كذلك تُرجم الكتاب مبكرا إلى الفرنسية عن الترجمة الفارسية الأولى، التي قام بإنجازها الوزير البلعمي، وتُرجم إلى الإنكليزية كاملا عن النسخة العربية.

ويقول الطَّبري في مقدمة كتابه، الذي بين أيدينا، عن سعة الكتاب، وما نقله فيه مِن أخبار الدُّهور “وأنا ذاكر في كتابي هذا مِن ملوك كلِّ زمان، مِن لدن ابتدأ ربَّنا جلَّ جلاله خلق خلقهِ إلى حال فنائهم، مَن انتهى إلينا خبره ممَن ابتدأه الله تعالى بآلائه ونِعمه، فشكر نعمة، مِن رسول له مُرسل، أو ملك مسلط، أو خليفة مستخلف، فزاده إلى ما ابتدأه به مِن نعمه في العاجل نعما”.

صرامة في التقصي

بعدها ذكر مسؤوليته في النقل، وأنه لم يختلق الحوادث والأخبار، إنما تقصّاها مِن المخبرين ومَن سبقه في هذا المضمار، كي لا تحسب عليه مبالغات أو خرافات أو ما قد لا يعقله القارئ فقال “وليعلم النَّاظر في كتابنا هذا، أن اعتمادي في كلِّ ما أحضرتُ ذِكره فيه، مما شرطتُ أني راسمه فيه، إنه على ما رويت مِن الأخبار التي أنا ذاكرها فيه، والآثار التي أنا مُسندها إلى رواتها فيه، دون ما أدركُ بحجج العقول، واستنبط بفكر النُّفوس.

فما يكن في كتابي هذا مِن خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، مِن أجل أنه لم يعرف له وجها في الصِّحة، ولا معنى في الحقيقة. فليعلم أنه لم يؤت في ذلك مِن قِبلنا، وإنما أتى مِن قِبل بعض ناقليه إلينا، وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدى إلينا”.

رتب محمد بن جرير الطَّبري كتابه، بمنهج جديد على ما يبدو في زمانه، فلم يسبقه إليه أحد في كتابة التَّاريخ العام، فجعله على السنين، هذا ما يخص تاريخ الإسلام، ومِن بداية وضع التاريخ الهجري، أما ما قبل ذلك فعلى الحوادث والأسماء، وما يتعلق بالسيرة النَّبوية جاءت مثل ما عند الآخرين على الغزوات والحروب ونزول القرآن، وما يتعلق بسيرة النبي من الطفولة إلى الوفاة.

سهل الطَّبري بمنهجه هذا على الباحث والقارئ أيضا التسلسل في التاريخ، وربط حوادثه سنة بعد أخرى، وقد دأب المؤرخون، الذين كتبوا التاريخ بعده على منواله، مثل صاحب كتاب “تجارب الأُمم وتعاقب الهمم” لمؤلفه أحمد بن يعقوب المعروف بمسكويه (ت 421هـ).

أما صاحب كتاب “الكامل في التاريخ” عزالدين المعروف بابن الأثير (ت 630هـ) فقد قالها في مقدمة كتابه، معترفا بفضل الطبري عليه، فقد أخذ نصوصه ورواياته، بعد ترك أسانيدها، حتى نهاية ما وصل إليه، ومِن بعدها سار على المنوال نفسه، أي اتخاذ منهج “السنين” في كتابة التَّاريخ.

مَن يريد معرفة مصادر الطبري في كتابة تاريخه، فليقرأ كتاب “موارد الطبري” لجواد علي، الذي كان قد نشره على حلقات في مجلة “المجمع العلمي العراقي”، وقامت مجلة “العربية” التابعة لوزارة الإعلام والثقافة السعودية بجمعها، مع تحقيق وسيرة ذاتية وافية لجواد علي، ونشرتها في كتاب مستقل تحت العنوان المذكور (كتاب رقم 42 من كتب المجلة العربية)، فقد أتى جواد علي بالكتب التي اعتمدها الطَّبري، والتي لم يبق منها أثر. عندما نقول كتبا ليس بالضرورة أنها مجلدات أو كتب بالمعنى المتعارف عليه، فربَّما بعضها لا يتجاوز صفحات، متناولا كذلك الشخصيات التي استند عليها في تاريخه. كذلك نشرت هذا الكتاب مكتبة الإسكندرية، في الذكرى المئة لولادة جواد علي (1907-1987).

لأنه سِفر كبير، أقدم أكثر مِن كاتب على اختصار “تاريخ الأُمم والملوك”، فمن الأوائل اصطفى من نصوصه محمد بن علي الجرجاني، عاش في القرن الرابع الهجري، وجعله تحت عنوان “صفوة التَّاريخ” وفي طبعات “تهذيب التَّاريخ”، والجرجاني مشهور بكتابه “الوساطة بين المتنبي وخصومه”. كذلك اختصره ابن عبدالحق البغدادي، من القرن السابع والثامن الهجري، وجعله بعنوان “اختصار تاريخ الطَّبري”.

أما حديثا فاختصره، أو اختار، أو هذب من نصوصه أكثر مِن واحد، كذلك استلت عدة كتب من التاريخ الذي بين أيدينا، فقد استلت قصة “القرامطة” في كتاب مستقل. استل منه معجم للشعراء، أي أسماء الشعراء الذين وردت قصائدهم في التاريخ، وكتاب مرويات لوط المعروف بأبي مخنف، ومرويات سيف بن عمر عن مقتل عثمان بن عفان السنة (35هـ).

بطبيعة الحال، لا تُعد هذه الكتب مصادر، أو أنها كتب علمية، لأن الجهد فيها هو التجميع والسل لا أكثر، لكن مع ذلك تُسهل للقارئ الدخول إلى عالم “تاريخ الأُمم والملوك”.

عاش الطبري وتعلم ومات ببغداد، بعد أن قضى فترة بمصر لدراسة المذهب الشَّافعي، إلا أن الرَّجل كان يُعد مِن أئمة الفقه، اصطدم في أواخر حياته بجماعة الحنابلة، وكانوا يسيطرون على العوام ويوجهونهم ضد خصومهم، والذنب أنه لم يورد اسم إمامهم أحمد بن حنبل بين الفقهاء في كتابه “اختلاف الفقهاء”، فالمعنى أنه مِن المحدثين، أي صاحب حديث وليس صاحب فقه، وقيل عندما سئل عن ذلك قال “ليس بفقيه”، هذا ما رواه ابن الأثير في كامله، وبجريرة فرض على نفسه، خشية من إيذائهم، الإقامة الجبرية في داره ببغداد، وحتى وفاته، وقيل دفن سرا تحت جنح الليل، خشية من فتكهم بجنازته.

مات الطبري ولم يلد ولدا، لكنه ولد تاريخا خلد اسمه فيه، بل خلد ممَن تناولهم في صفحات كتابه، مِن ملوك وسلاطين ومعارضين لهم أيضا. طوى أخبار ثلاثمئة عام مِن تاريخ الإسلام في صفحات، ناهيك عما سجله مِن تاريخ قبل ذلك.

إنها عبرة من العِبر، أن نقرأ المئات من السنين بحوادثها الجسام في عدة صفحات، وأرى أن التواضع الذي كان سجية من سجايا محمد بن جرير الطَّبري بهذا السبب.