"يوميات موت حي" رواية بلا نساء مكتوبة بأسلوب سينمائي

يمكن للروايات استعادة أحداث سياسية كبرى وتفكيك تأثيراتها على الواقع المحلي، ولكن ذلك يتطلب دراية وإلماما بخفايا الأحداث ومآلاتها وانعكاساتها، ما يفرض على الكاتب أن يكون دقيقا في المراوحة بين الحقيقة أو ما وقع حقا وبين خياله وأفكاره، مقدما قراءته الخاصة لا مجرد نسخ للتاريخ.

يتصدع جدار برلين وتتوحد الألمانيتان، وتتوقف الحرب الباردة بين الشرق والغرب ويتشظى المعسكر الاشتراكي، فكان لا بد من إعداد سيناريوهات جديدة وإنضاجها لافتعال بؤر للصراع. بؤر تقتات منها دواليب الآلة الرأسمالية والعولمة الزاحفة، وتستمر في استنزاف خيرات الأرض.

هكذا اختير العالم الإسلامي، الخطر الأخضر، الذي تم انتقاؤه بعناية فائقة ميدانا للحرب الجديدة، عالم يثوي خلفه جغرافيا وتاريخ، ويزخر بخيرات عديدة فوق أرضه وتحتها وعلى رأسها الطاقة النفطية. لم تخمد الحرب الباردة إلا لتشتعل جذوتها بوجه جديد على أرض الوطن العربي والإسلامي، وكأن لعنة أصابتهم من السماء. وتتناول رواية “يوميات موت حي” قضية تم إنضاجها لتشغل العالم بعد سقوط جدار برلين. تم اللعب فيها على عنصر الدين المتحكم في المجتمعات العربية الإسلامية بقوة.

والذي يمكن تسجيله كذلك، أن عبدالإله بلقزيز، كاتب رواية “يوميات موت حي”، له دراية ومعرفة كبيرة بالمجريات والأحداث السياسية، ممارسة وتتبعا لها وطنيا وعربيا وحتى عالميا. خبر العمل السياسي عن قرب وكثب، عمل الأحزاب والتنظيمات السرية والعلنية في المغرب وفي الوطن العربي.

كل هذه القضايا تتناولها الرواية بالتحليل من زاوية الملاحظ الخبير. كما يمكن الوقوف على واقع المجتمعات العربية والإسلامية وكيف أنها غيرت موقفها نحو قضاياها المصيرية إلى قضايا محلية داخلية، بل قل إن الإعلام والتحكم فيه جعلا الإنسانية التي كانت ترى في من يمتشق البندقية مناضلا ومجاهدا وشهيدا حتى، فهو الأمير عبدالكريم الخطابي أو شي غيفارا؛ واليوم صار نفس العنصر يرمز إلى الإرهابي والمتطرف غير المرغوب فيه. ثم كيف نقابل أو نفهم أن الفلسطيني الذي رفع البندقية منذ احتلال أرضه كان ساعتئذ مجاهدا ومناضلا ليتحول عند بعض العرب إلى إرهابي وانتحاري. لكن الحق لا يضيع ولو تغيرت الأسامي.

عتبات النص

كتب تقي الدين المقريزي في الجزء الأول من “المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار” يقول “اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح كل كتاب، وهي الغرض والعنوان والمنفعة، والمرتبة، وصحة الكتاب، ومن أي صناعة هو وكم فيه من أجزاء، وأي أنحاء التعاليم المستعملة فيه…”، تلك هي الرؤوس التي تمكن من التكهن واستشراف رؤى وأفكار الكاتب.

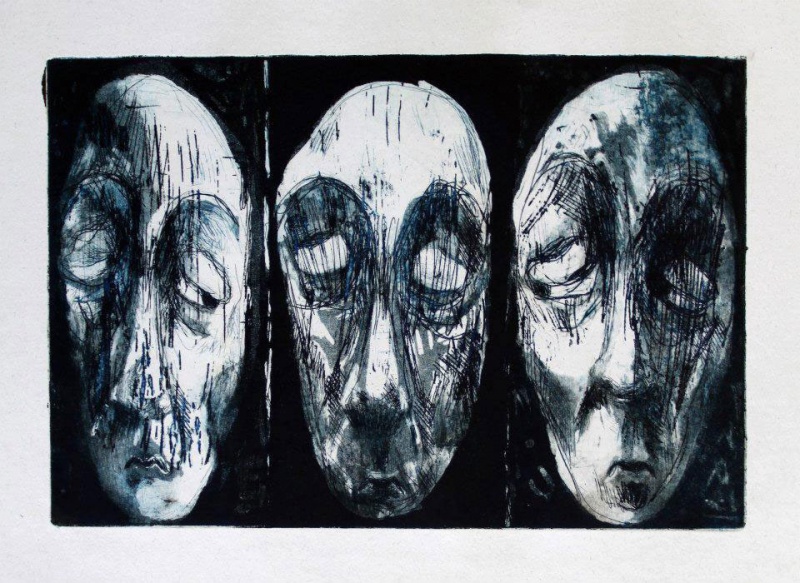

في لغة النقد الأدبي الحديث، ومع الناقد الفرنسي جيرار جينيت صارت الرؤوس الثمانية تعرف، في النصف الثاني من القرن العشرين، بعتبات النص (المناص أو خارج النص). خصص لها جيرار جنيت مؤلفا تحت نفس المسمى “عتبات” (1987)، وقد تلخصت هذه العتبات في: اسم المؤلف، العنوان، الأيقونة ثم كل الأشكال الإنشائية خارج المتن. الاهتمام بالعتبات يوازي الاهتمام بالنص ويعد مكونا من مكونات الإبداع المؤثثة له؛ ثم إن العتبة كما يقول المثل المغربي: “البيت لمتول من العتبة كيبان”، تعطي حكما عما يثوي خلفها حتى ولو تشابهت العتبات معماريا، وتفتح الشهية للمتلقي حتى يقبل على النص، وتنتسج بينهما علاقة تنضج تفاعلا ينقل القارئ من حيز الواقع إلى حيز التخييل، وهكذا يتشكل فعل القراءة من ثلاثة أقطاب هي الكاتب والقارئ ثم النص.

كنا قد جلسنا نشرب فناجي قهوة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، جامعة الحسن الثاني، خلال جلسات الاستراحة التي تخللت الندوة الفكرية التي نظمتها شعبة الفلسفة والشأن العام، تحت مسمى “في ما بين الفلسفة والآداب من الاتصال”، احتفاء بالإنتاج الأدبي لعبدالإله بلقزيز. وكعادته، راح محمد الشيخ يشغب علي، وهو يتحدث عن رواية بلقزيز الأخيرة، التي صدرت عن منتدى المعارف اللبنانية من العام 2017 في أربعمئة وواحد وعشرين صفحة تحت عنوان “يوميات موت حي”.

في شغبه اللطيف نعتني بـ”حسان”، بطل الرواية، موجها الكلام إلى الأستاذ بلقزيز، فيرد عليه الأخير وهو يبتسم “لا، هو الشيخ الرفاعي”. كان هذا الشغب بمثابة عتبة من العتبات المحفزة لي لأتتبع الشخصيتين ودورهما في هذا العمل الروائي الجديد. وأنا آتي على ذكر عتبات النص، اعتبرت ذلك الشغب اللطيف عتبة، لتلقي بي، هذه، إلى عتبات أخرى، ليس منها اسم المؤلف بالطبع فهو غني عن التعريف. سأقف في هذه الورقة على العنوان الرئيسي والعناوين الداخلية، ثم الأيقونة أو الصورة المرافقة وبعدها طبوغرافيا الغلاف.

“يوميات موت حي” هو العنوان الذي اختير لهذا العمل الروائي. والعنوان هو رأس المتن، وأول انطباع عن النص يأتيك منه، فهو علامة تشوير تيسر الولوج إلى الفضاء الروائي. وقد تتلقى العنوان بأوجه تتباين أحوالها، منها المشرق والمظلم، ومنها الصادق والكذوب، ومنها القبيح والجميل، ومنها ومنها. بمعنى أن العنوان يقوم بوضع الحجر الأساس للنص الذي أنت مقبل عليه. زد على ذلك وظيفته الإغرائية والإيحائية.

عنواننا ورد خبرا محذوف المبتدأ، أي، أنه ورد جملة اسمية تكونت من مضاف ومضاف إليه مع صفة نعتية. جمعت هذه الجملة المكونة من ثلاثة ألفاظ بين متناقضين تناقضا وجوديا (الموت والحياة)، في إشارة إلى تلازم تينك اللفظتين، إذ لا وجود ولا معنى للموت ما لم تكن هناك حياة. وإفادة الجملة الاسمية في العربية دالة على الاستقرار والدوام وركود الحالة، وكأن واضع هذا العنوان يرمز إلى القارئ بأنه سيدخل عالما ثقيلا ورتيبا.

يؤكد هذا التوجه العناوين الفرعية التي تشكلت منها فصول الرواية الخمسة عشر. فكل العناوين جاءت جملا اسمية ما خلا الفصل الرابع عشر: “قتل الناس جميعا”. وهنا، لا بد من إشارتين خفيفتين: الأولى أن استلال هذا العنوان من آية قرآنية، أجده تلميحا ودعوة من الكاتب إلى أبطال روايته وقرائه أن يسلكوا سبيل إحياء الناس والأنفس بدلا من الخوض والزج بها في سراديب لا تحمد عقباها، إن ماديا أو فكريا. والثانية ترتبط باختيار الجملة الاسمية في عنونة الرواية وفصولها، فكأني بالكاتب يشير ويؤكد أن لا أمل يرجى من وراء الأفكار المتحجرة والمتصلبة. ليس لحامليها في العير ولا في النفير، فهم لا يفهمون في الفكر ولا في الدين ولا حتى في السياسة إلا القشور. وتظل تلك الجملة الفعلية المتسللة بين أخواتها بارقة أمل تجيب عميد الأدب العربي عن سؤال وجهه إلى أمه: يا أم هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ كلا وتستمر الحياة من أجل بارقة أمل حتى ولو طال الزمن المكفهر.

ووقفت مليا أتمعن الصورة المرفقة بغلاف الرواية واللون الذي يؤثثه، والغلاف هو العتبة الثانية. أعطت الزاوية المنخفضة (low - angle shot) التي أخذت منها هذه الصورة للفضاء السماوي حيزا أكبر، وللفضاء الأرضي حيزا أصغر، وإن كان يعلو بعض الشيء بالمحاربين الثلاثة الذين يتوسطون هذا الفضاء وهم يرفعون بنادق من النوع الأوتوماتيكي الحديث، في إشارة إلى الاستعداد للقتال والمعركة.

الفضاء الأرضي مكسو بالأحراش والأعشاب، لكن أخذ الصورة عكس النهار (عكس مصدر الضوء back – light) شيء يتعمد في حقل التصوير لفصل الموضوع المصور عما خلفه أو تعتيمه وتحديد إطاره، مما جعل الأعشاب والغطاء النباتي أسودي المظهر، والوجوه عبارة عن أشباح، وتلك حالة غير مرغوب فيها.

الذي ساعد على هذا المشهد هو مصدر الضوء (الشمس) والذي يطرح احتمالين: أهو من المشرق صادر أم هو غروب؟ وإن كنت أرجح الغروب لقوة اللون الشفقي في الصورة، على أمل سطوع شمس الحرية والعدالة في مجتمعاتنا. هذه واحدة، والثانية أن دلالة اللون البرتقالي ترمز إلى الحياد في الحقل السياسي، وترمز في عمومها إلى التوازن بين الروحي والشبقي، توازن قد يختل فيجنح بك صوب إحدى الضفتين: إما يعلو بك نحو الحب الإلهي والارتباط بالحكمة كما هو الشأن عند البوذية، أو ينحدر بك إلى الخيانة والشبق والملاهي مع ديونيسوس. يأتي اللون البرتقالي في منتصف الطريق، على التخوم الحدودية بين الأصفر والأحمر، وهي التخوم التي يلتقي فيها الصيف بالخريف من فصول السنة. موسم التقلبات والاضطرابات الطبيعية، وهو كذلك موسم المخاضات التي تعرفها الشعوب العربية والإسلامية في بحثها عن ذاتها في عالم لا يعترف للضعيف بحقه في الوجود. يزيح من طريقه كل ما هو مختلف عنه.

ثالث العتبات التي أقف عليها، طبوغرافيا الغلاف، من الصورة يتوضح أن هناك انسجاما بينها وبين الفضاء الذي تدور فيه أحداث الرواية، المنطقة جبلية شديدة الانكسارات والالتواءات، الخطوط التي رقنت بها النصوص الموجودة على صفحة الغلاف الأولى أو الأخيرة أو حاشية الكتاب حتى، هي خطوط تتميز بالتنوع والتعدد من حيث نوع البنط ورقته أو سماكته، ومن حيث تمطيط البنط أو تقليصه. كما أنها لم تأت على مستوى واحد، وأخص العنوان الذي جاء متدرجا كأنك تنحدر من مرتفع إلى آخر، أعلى قممه ضمة “يوميات” وأدناها نقطتي “حي”.

عبارة “رواية” التي تشير إلى جنس النص، توسطت الغلاف، ووقعت في مركز الإضاءة، هذه الإضاءة عتمت على الأشباح الثلاثة، في حين أعطت لعبارة “رواية” من القوة ما جعلها أكثر وضوحا، مما يؤكد أن النص لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الخيال، وإن كان يعكس حالة تعيشها أغلب المجتمعات العربية والإسلامية.

نظرة عامة إلى الغلاف، تظهر أنه يتكون من وحدات وكل وحدة تتشكل من ثلاثية أيقونية: الثلاثية الأولى هي العنوان: “يوميات موت حي”، والثلاثية الثانية، تتألف من اسم الكاتب ونوع النص ثم الناشر، أما الثلاثية الثالثة فالأشباح الثلاثة، وهذه ملاحظة لها من الوقع ما يجعل طبوغرافية الغلاف متكسرة. يجثم اللون الأسود على الغلاف الرابع، إذ يتخلله اقتباس بأسطر بيضاء وكأن هذه الصفحة هي ظهر الجبل الظليل والصفحة الأولى وجهه الشميس. هذا الاقتباس يشهد على روح النص الأدبي الذي يستدرج القارئ ليقنعه بالقراءة، فهو وعاء معرفي يختزن رؤية الكاتب ويحمل شحنة مما أراد واضعه أن يقربه من المتلقي.

تتحدد الصورة بحسبانها وحدة متكاملة، وتتدخل في تركيب هذه الوحدة المتراصة عدة عناصر. وتعد زاوية التقاط الصورة مفردة لغوية، من هذه العناصر، ذات طاقة تسمح بإضفاء قوة بلاغية تؤثر على المتلقي، كما تفسح المجال للكاتب أن يفجر طاقته التخييلية كي تتخطى الحدود الواقعية.

الفضاء وما يؤثثه

يستهل السارد نصه بلقطة طويلة (long shot) كما في لغة السينما، وهي لقطة مدشنة ومؤسسة لما ستكون عليه أحداث الرواية. استحضر فيها نوع الشخصيات التي ستقوم بأداء الأدوار في الرواية، كما استحضر أيضا طبيعة وجغرافية المكان والزمان. بدأ بالقول “توارى الضوء الشحيح، في مطلع المساء، وراء السحابات الدكناء المتجهة شرقا، وهي ترهص ببداية موسم الإمطار. طريقه إلى القرية طويل ووعر، وجسمه – الذي روضته المدينة على اقتصاد طاقته - ما عاد يسعفه بالصعود إلى جبل مزروع بالحجارة. ها هو أفول الضوء يزيد الرحلة الشاقة اصطعابا. الجو بارد، لكنه تعرق كما لو كان يقطع المسافة في صهد الصيف، بينما يعلو صدره وينخفض من شدة انفلات أنفاسه من أقفاصها. عنّ له أن يستريح قليلا، كي يسترد النفس، قبل استئناف المسير، وهفت نفسه إلى الفكرة لأن القدمين ما عادتا تقويان على حمل جسم ثقل أكثر، أو خيل إليه أنه كذلك”.

هذا مجتزأ من لقطة طويلة عنون فصلها بـ”هذيان”، كلها على هذا المنوال، ضعف في الإضاءة، سحب دكناء، موسم إمطار، وعورة المسالك، برودة الجو… كل هذه الإشارات ستؤثث فضاء الرواية، وستتمسح بمسوح الكآبة، وتختار لها طلاء قاتما وحالكا، في أغلبه، يتساوق وأحداث الرواية السوداوية.

وهذا الاختيار الذي نجده يتردد عبر فصول الرواية الخمسة عشر بصيغة من الصيغ اللفظية المباشرة كذكره باسمه: الأسود، مثل “وتناوبته أفكار سوداء قاوم مفاعيلها فيه بصعوبة”، أو “تجهمت الاحتمالات، حينها، واسودت الممكنات، ولكن بصيصا من الأمل في تسامح حسان، وفي مفعول الشعور بالعرفان تجاه ما أسدى له في الماضي، ظل ينوس ويغشى الوعي”. وقد يرد بصيغ أخرى مثل قوله: “وتبددت السحب الدكناء” أو “انحسرت عن صدره، قليلا، سورة الغضب وغمامة الكآبة الدكناء، وخف تيار التحدي في داخله، وغشيه بعض التفكير العاقل والتقدير الرزين”.

يدفعنا هذا إلى الحفر في تحديد ما يرمز إليه الأسود، فهو إن كان يرمز إلى السلطة والبطش في لباس العسكر والشرطة أو في زي المحاماة والقضاء والتتويج المعرفي، فإنه بالمقابل، وهو الأظهر، يرمز إلى الجهل والظلام والخوف والهمجية وفقد البصر والبصيرة ثم الموت والتقتيل… إجمالا يرمز إلى غياب النور والحياة وسطوة الجهل والعدم، وبالتالي فمآلات أحداث الرواية لا توصل إلا إلى نهايات مأساوية يغيب فيها الأنس والإنساني. فيكون من الطبيعي أن تأتي النهاية تراجيدية إلى حد الإفناء الذاتي. تنهي فيها الشخصيات نفسها من الحياة بشكل بخس بعدما أقامت أحداث الرواية وحركتها ثم ينتهي أمرها وكأنها لم تكن إلى المشهد التالي: “كان خيط من الدم يجري في الماء، والسماء تمسك شلالها شيئا فشيئا”. تنتهي الرواية على لون الدم بسبب التطرف والتعصب وإقصاء الغير.

تتقلص المسافة الفاصلة بين المشهد الدرامي الذي استهل به الكاتب الرواية (ص7) وبين المشهد التراجيدي الذي أسدل به الستار على أحداثها (ص421)، ليمتزج اللون الأسود القاتم بالأحمر القاني مما يعطي انطباعا بالمآلات العدمية الحاصلة من وراء التعصب والتطرف.

تضم الرواية مشاهد مكتوبة بكاميرا حادة الالتقاط، اعتمدت عدسة ذات زاوية واسعة تسمح للتخييل أن يصنع شخصيات الرواية تتفاعل وتنفعل مع الإطار العام الذي أنتجها. وأجرت هذه العدسة أحداث الرواية في مجال جغرافي ذي طبيعة رومانسية أكثر منها ترويعية. نعم مجال جغرافي استطاعت السينما الهندية أن تقدمه في تلك الروعة البهية. خلق السارد من المكان والشخصيات والأشياء خليطا لم يتجانس إلا لخلق جو مكفهر لا تحسب نهايته.

اختار الكاتب للمجال السياسي اللاحقة (ستان = دولة أو بلاد) التي تذهب بالأحداث إلى بلاد الهند والسند وما والاها (بلادستان، نهرستان، طورستان، حاسستان، سلطانستان). كما اختار للمدن من الأسماء أجملها (مدينة الظهرة، الفيحاء، الشقائق، الفنار، الفخار، الرحمة، الوداعة). ولم يكن ذلك من باب الحشو ولكن لما تعرفه المنطقة الإسلامية من توترات وأحداث اليوم. وزيادة في تقريب الصورة من القارئ، استل الكاتب لشخصياته ألقابا مطلعها السابقة (أبو)، (أبو) التي كانت قد صنعت أمجاد الأمة العربية الإسلامية وتاريخها إبان ظهور الإسلام وانتشاره، أو أيام مناهضة الاحتلال الصهيوني وظهور الحركات التحررية والمقاومة الفلسطينية. الألقاب التي اختار مثلا (أبوصهيب الشيشاني، أبوعمر، أبوحفص، أبومحمد النجدي، أبونوفل…أو الشيخ عمر، الشيخ سليمان، الشيخ الرفاعي).

زمنئذ، كان لهذا الاسم واللقب دلالته الحقيقية، وقد أضحى اليوم مثار سخرية واحتقار بسبب عمى وجهل من حملوه لقبا أو لقبتهم به جماعاتهم من جهة. ومن جهة ثانية، ما يروجه الإعلام الصهيوني الأميركي حول هذه الأسماء والتي ألصق بها تهمة التطرف والإرهاب. أسماء الشخصيات والأوطان والمدن، إذا أضفنا إليها أسامي بعض الأعشاب التي تغزو الأسواق اليوم وتنسب إلى الطب النبوي، وإن كان الطب النبوي يتجه إلى ترقية النفوس والحفاظ عليها، مثل الزنجبيل، العسل، الزيت، الزيتون، اليانسون، الزعتر. ثم، إذا زدنا على ذلك المعجم اللغوي الذي يؤثث فضاء الرواية والمنتقى بعناية دقيقة من التاريخ الإسلامي (الجهاد، النصيحة، الأمير، قائد الكتيبة، مفتي الجماعة، البشارة، أهل الحل والعقد، الجماعة، أمير الجماعة، الشهادة، شرع الله، حاكمية، الأنعام، دار السلام، مسجد ضرار، السبايا، الجزية، الذمة، أهل الكتاب…). كل هذه العناصر تفي بالغرض لتأكيد الجو العام الذي تعالجه الرواية.

شخصيات متطرفة

تتميز نفسية الشخصيات المنخرطة في خلايا الإرهاب والتطرف بأنها مهزوزة ومرتبكة وتتأثر بأي حادث طارئ، ولك أن تستشف ذلك من حالة التوتر الشديد التي كان عليها البطل قبيل النطق بالحكم في قضية ترتبط بتهريب السلاح “ارتاح لسماع طبيعة التهمة وأدرك، على الفور، أنه دخل نفق متاهة في الأسابيع السابقة بسبب البناء على ظنون لا على يقين”. أو حالة الاضطراب والفزع لما بلغه أن رسالة شفوية وفدت في شأنه من القيادة. كذلك حالة التنمر التي يمارسها على من هم تحت قيادته “ينبغي أن يبدي له مشاعر الاحتقار، أن يعامله كما يعامل كل من أخطأ في حق الجهاد: بالازدراء والعقاب”. وحتى وهو مدجج بالسلاح فهو داخليا منهزم: “لكنه ظل يشعر بالقوة، ربما لأنه يحمل رشاشا، وربما لأنه بين رفاقه يقتسم المخاطر معهم، وربما لأنه آمن بأن الشهادة ثمن جزيل في العالم الآخر. أما الموت بين أنياب الضواري ومخالبهم… فلا يريده لنفسه لأنه موت حقير”.

ولا تستقر الحالة النفسية لهذه الشخصيات حتى في المواقف التي يكون فيها الدفء العائلي يستوجب السكينة والاستقرار “لم تسأليني، أمي، كيف جرحت، وأين؟ بعد أن تتماثل للشفاء، حدثني عما حصل لك. تصبح على خير”. يعني أن هذه الشخصيات تصطبغ بالجو العام الذي تنشأ فيه، الجو مضطرب ومكفهر وهي كذلك مضطربة وخائفة من ظلها: “باغتته خاطرة مزعجة، تكفي لتطيير علامات الاستسلام لتيار النعاس الساري في أعصابه: ماذا لو كان في الرسالة الشفوية أمر بعزله عن إمارة الفرع في الجماعة لتقاعسه عن القيام بما عاد إلى البلاد للقيام به، مشفوعا بتعيين غيره من حملة الرسالة في منصب الإمارة؟ تطيرت نفسه من الخاطرة السوداء”.

الرواية تضم مشاهد مكتوبة بكاميرا حادة الالتقاط اعتمدت عدسة ذات زاوية واسعة تسمح للتخييل بصنع شخصيات

يغيب عنصران في الرواية، الأول مضمر، إذ لا وجود للمرأة ضمن شخوص الرواية، ولعل ذلك متقصد من الكاتب في إشارة إلى الموقف المتشدد والسلبي من المرأة عند الجماعات المتطرفة. والعنصر الثاني، مصرح به على لسان شخصيات محورية في البناء الدرامي، وهو غياب أو تغييب العلم. ولهذا اليد الطولى في إنتاج الواقع الدموي المزري الذي تتخبط فيه الجماعات المتطرفة. فالمعرفة تكاد تكون مغيبة بالقصد حتى يتم ترويض الشخوص كما يروض المدمنون على مخدر أو ما شابه ذلك. نجد مثلا لهذا الموقف من العلم ما ورد في الصفحات 184 و185 “بماذا ينفعنا التكوين؟ نحن نريد شبابا يقاتل، لا شبابا يفكر، حين يكون المسلم مسلما، فالجهاد فرض عين عليه” أو “لا تستعرض علي معارفك، نحن لسنا في جمعية من جمعيات الدعوة، ولا في ندوة، نحن في جماعة جهادية” أو “ما كل الذين كانوا يأتوننا بالآلاف، في بلادستان، ليلتحقوا بصفوفنا ويقاتلوا الكفار، يعرفون شيئا عن الجهاد، وما أحد منهم قرأ كتابا”.

إذا تركز الجهل وعمت الفاقة والحاجة وضاقت ذات اليد، فإن الأفراد تختلط عليهم الحقيقة ويفقدون بوصلة التوجه نحو بر الأمان… أولا يسلمون أنفسهم لتأويلات مجانبة للصواب كالإقدام على الجهاد والانخراط فيه بدعاوى مختلفة: “بعضهم قصد الجنة، وبعضهم قصد إقامة دولة إسلامية في الأرض، وبعضهم لينتقم من فقره وهامشيته، وبعضهم للحصول على المال… لكن الجهاد استفاد منهم جميعا”.

أو أن الوضع يفسح المجال أمام المنخرطين ضمن صفوف الجماعات المتطرفة لولوج كل أنواع التجارات الممنوعة، والتي تتنوع بين التهريب، والمخدرات، والأسلحة، والدعارة، والإرهاب… وكلها تجارات قذرة لا تعرف الرحمة من الجهتين. عنوانها ما عرفناه عند عصابات المافيا من كل أشكال القتل والتنكيل حيث تختفي كل القيود التي تحضر في غيرها من التجارات، لا رحمة ولا رأفة ولا شفقة… الرافض للأوامر يعد مفقودا وإلى الأبد، والواقف في وجه هذه المعاملات، أنى كان قدره، الموت مصيره… فهذا العالم عالم غامض “من مصلحة المرء أمنيا أن يكون منه بمبعدة“.

أشرت في السياق السابق إلى أن عبدالإله بلقزيز توسل عدسة كاميرا ليقف على تفاصيل المشاهد التي كونت البناء الروائي، وسافر بعدسته من المشهد الدرامي الذي استهل به الرواية، ليختم الأحداث بمشهد تراجيدي كان بمثابة القفل. قفل للرواية من جهة وقفل لهذا التوجه المتطرف في السلوك البشري. هذه الإشارات، لعلها تغري أحد عشاق الشاشة والصورة المتحركة بتحويل الرواية إلى عمل سينمائي، أكيد سيكون له الأثر في إيصال الرسالة بذائقة إبداعية جميلة لا تعدم فيها شهية المتعة والفائدة.

* ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة "الجديد" الثقافية اللندنية