نجيب محفوظ طالب الفلسفة الديكارتي المشبع بالشك والنظام

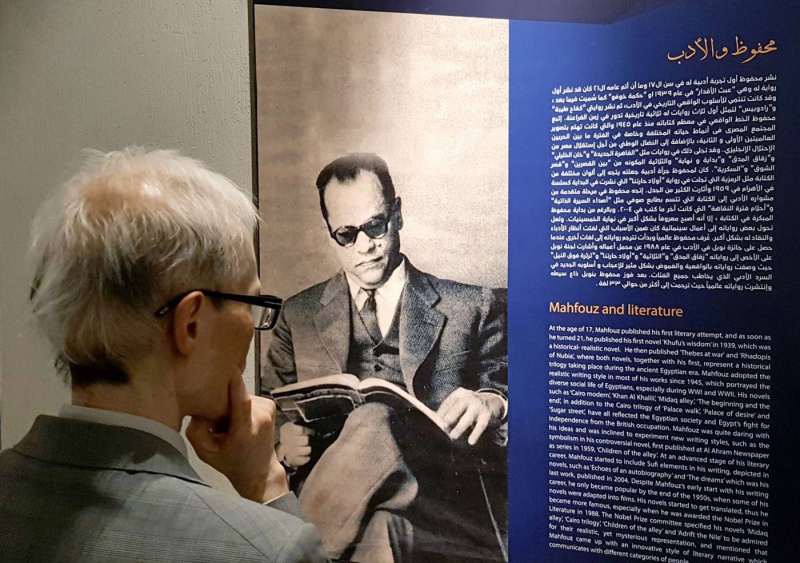

يبقى الأديب المصري نجيب محفوظ أكثر الكتاب العرب نجاحا وانتشارا بعد أن صنع له مكانة أدبية عالمية مرموقة، خاصة بعد تتويجه بجائزة نوبل للآداب، لكن الكثيرين ممن يتساءلون عن أسباب نجاح الكاتب، يجهلون تكوينه الفلسفي من جهة، ومن جهة أخرى طريقة تعامله مع الكتابة التي ساهمت في تخليد اسمه وأدبه.

حاول نجيب محفوظ أن يفلسف الرواية، وأن يروي الفلسفة التي يريدها، وكان يقول إن الزمان لا يكون إلا من خلال الإنسان، مع أن الإنسان هو الحيوان الأكثر فقرا، والتنظيم الاجتماعي الوحيد هو الذي يسمح له بالبقاء.

ولاحظ بعض أساتذة الفلسفة أن نجيب محفوظ ينهج منهجًا ديكارتيًّا في بعض مؤلفاته، أي أنه يُقيمها على أساس الشك في كل شيء، ثم يصل عن طريق الجدل إلى الحقائق. وقد أشاروا في ذلك إلى “القاهرة الجديدة” بوجه خاص.

وبنظرة فلسفية يعترف أن خلاصات العلوم المكتوبة لغير المتخصصين كانت أمتع لديه من الفلسفة والأدب الحديث. وأن المتعة الجمالية التي يحصل عليها في كتب الفلك أو الطبيعة أكثر وأمتع مما يحصل عليه من الشعر الحديث. وقد استقرت قراءاتُه على الترتيب التالي: خلاصات العلوم أولا، كتب الثقافة العامة ثانيا، كتب الفلسفة ثالثا، الأدب والفن أخيرا.

ولعله في روايته “المرايا” يُظهر تأثره باهتماماته العلمية. وفي “أولاد حارتنا” قال إن العلم هو مستقبل الإنسان.

طالب الفلسفة

نجيب محفوظ لم يحزن على تفويت بعثة الفلسفة، لكنه كان يتمنى لو أنه ذهب إلى فرنسا في بعثة اللغة الفرنسية

نحن نعرف أن محفوظ تتلمذ على سلامة موسى، ومنه تعلق بالعلم والاشتراكية، فضلا عن أنه كان ينشر مقالاته الفلسفية في مجلته “المجلة الجديدة” الشهرية والأسبوعية خلال السنوات الممتدة من 1932 إلى 1939.

وكانت أول عبارة وظيفية يكتبها محفوظ في حياته عقب تخرجه في كلية الآداب عام 1934 (26/ 9/ 1934) هي “طلب استخدام” حيث كتب “أتشرف بأن أطلب الالتحاق بإحدى وظائف الجامعة الخالية، وإني وإن كنت من المتخصصين في علوم الفلسفة، إلا أنه يمكنني القيام بأي وظيفة كتابية أو ترجمة”.

وعندما انتقل للعمل بوزارة الأوقاف بناءً على رغبة الشيخ مصطفى عبدالرازق عقب توليه الوزارة، كانت تربطه به علاقة أستاذية منذ أن كان طالبا في قسم الفلسفة. وكان الشيخ عبدالرازق من أنصار حزب الأحرار الدستوريين، ويعرف أن الشاب محفوظ وفدي صميم، ومع ذلك لم تتأثر علاقتهما أبدا. ويقول محفوظ “كان جيلُنا يتمتع بصفة جميلة، وهي التفرقة بين قضايا الأدب والسياسة. ولكني كنت مهموما بالسياسة العامة، وأيقنتُ أن السياسة إذا لم تكن كل شيء، فإنها في كل شيء”.

الكاتب كان يعتقد أن أي فن يفقد صلته الحقيقية بالواقع، ليس من الفن في شيء، فحتى أحلامنا الجنونية واقع

وعندما تخرج الطالب محفوظ في كلية الآداب كان يستعد للسفر إلى الخارج حيث كان ترتيبه الثاني على دفعته في قسم الفلسفة، بآداب القاهرة. ويتذكر أن الدكتور طه حسين كان يمتحن المتقدمين لقسم الفلسفة بكلية الآداب بسؤال: لماذا اخترت قسم الفلسفة؟ ويجيبه محفوظ برغبته في معرفة سر الكون وأسرار الوجود، والسفر إلى عوالم لانهائية. فأصغى العميد إليه جيدا ثم قال ساخرا: أنت جدير بالفلسفة فعلا، لأنك تقول كلاما غير مفهوم. وتم قبولُه في قسم الفلسفة، وعندما تخرج كان من المفروض أن يسافر في بعثة إلى فرنسا ليكمل تعليمه بالخارج، ولكنهم أخذوا الأول والثالث، وتخطوه.

لم يحزن محفوظ على بعثة الفلسفة، لكنه كان يتمنى لو أنه ذهب إلى فرنسا في بعثة اللغة الفرنسية، وتوقع أنه كان سيتجه بكليته إلى ما اتجه إليه توفيق الحكيم في “زهرة العمر”، و”عصفور من الشرق”، لكن الأقدار شاءت شيئا آخر، ولا يجب معاندتُها. ومن ساعتها وهو لا يحب السفر. والحب ليس له تفسير. ثم التحق بالدراسات العليا وبدأ الإعداد لرسالة الماجستير بعنوان “مفهوم الجمال في الفلسفة الاسلامية” تحت إشراف الشيخ عبدالرازق. ولكن الأدب سرقه من الفلسفة.

وقال لأصدقائه بعد أن تخلَّى عن حلم الدراسة الأكاديمية العليا للفلسفة “إنني سوف أكتب لكم الرواية الحقيقية، خاصة أنني عشت تفاصيل الحياة وعرفت القاهرة بكل أجوائها وتحولاتها الاجتماعية والسياسية والفكرية والنفسية والثقافية، فكانت هي المادة الخام التي أستقي منها معظم أعمالي وكتاباتي، أبتعد عنها قليلا لأرى أوضح، وأقترب قليلا لأضمها بين يدي وأشمها، أقترب أكثر لأدخل فيها، كما العاشق والمعشوق”. وهو يقصد بالرواية الحقيقية، الأصالة، أصالة الرؤية وأصالة التقنية في آن. وليس معنى الأصالة هنا أنه لا يستعين بتقنيات ثقافية أخرى غربية مثلا، أو من ثقافة ماضوية موروثة، ولكنها تخضع لما تمليه الرؤية، ولما تمليه الأداة المستخلصة من رؤية الرائي لما يراه في حركة واقعه بالذات.

الواقع والفن والأفكار

عند اقتراب موته عام 2006 قال محفوظ “الآن لا أشعر بالقمة ولا بالهاوية. ولا بالآلام أو الأحزان. وحيث أن الزمن الدنيوي يوشك أن ينتهي بالنسبة إلي، فسأبتعد عن الفلسفة فلا مجال هنا للحديث عن الزمن الرياضي والزمن النفسي، والزمن الروائي. الزمن بالنسبة للفرد هو هادم لذاته ومُفني شبابَه وصحته والقاضي على أصدقائه وأحبابه. إنه يرتفع فوق أي رغبة، وتترامى الدنيا تحت أقدامه حفنةً من تراب، لا يسأل صحة ولا سلاما، ولا أمانا ولا جاها ولا عمرا، ولتأت النهاية في هذه اللحظة، فهي أمنية الأماني”.

إن فلسفة الموت تتجلى عند محفوظ في قوله: الموت هو النهاية، وأنا أحب الموت، أنتظره، ولا أخشاه، وإنه لأهون من شرور كثيرة تشوّه وجه الحياة، بل إنه طبيعي كالحياة. ولا أريد أن أقول إنه “لا شيء” كما قال أبيقور. ها هو يلوح أمامي، وأنظر له نظرة علمية، كتجديد الشجرة. وأرى زهورا بيضاء تملأ الحجرة. من فضلكم ضعوها على قبري.

ولا شك أننا نلمس من خلال أعمال محفوظ وحواراته وأفكاره هذا الصراع العنيف ما بين عوالم الفلسفة وتشابكات قضاياها، وبين عوالم الأدب والكتابة وفنون القول خاصة الأنواع الأدبية الجديدة على الثقافة العربية: الرواية والقصة والمسرحية.

وكما رأينا فقد انتصر الأدب وحسمت الكتابة الأدبية الصراع في نفس الأديب الشاب، لتكسب الثقافة العربية والثقافة الإنسانية واحدًا من أهم كتاب الرواية على الإطلاق، وواحدًا من نوابغ الروائيين في العالم كله. لكن، ورغم أن هذا الصراع كان يدور عنيفًا بداخل الأديب والكاتب ودارس الفلسفة الشاب آنذاك، محفوظ، إلا أنه عبَّر عن نفسه بصور وأشكال مختلفة في تلك الفترة الباكرة من عمره.

هناك كتاب “الفلسفة والأدب عند نجيب محفوظ – قراءة فلسفية لبعض أعماله” وصدر عام 1996 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب للباحثة وفاء إبراهيم، وهي أستاذة في علم الجمال. جاء الكتاب في 192 صفحة، وفيه تتعرض الكاتبة لفكرة التاريخ في أدب محفوظ، وتتوقف عند رواية “ليالي ألف ليلة وليلة” أو جدل العلم والواقع قراءة كانطية (نسبة إلى الفيلسوف كانط).

وتحت عنوان “حكمة الحياة.. مختارات وحكم وتأملات من أعمال نجيب محفوظ” صدر كتاب للكاتبة علية سرور تلخص فيه فلسفة الكاتب لمن لم تُتح له فرصة قراءة أعماله الغزيرة التي بلغتْ خمسًا وخمسين رواية ومجموعة قصصية. وجاء الكتاب بمقدمة لمحفوظ أبدى فيها ترحيبه بجهد الكاتبة وفكرتها الممتازة لجمع زُبدة أفكاره من مجموعة أعماله.

ويُبرز الكتاب إيمان محفوظ بقيم عليا أولها الحرية والمساواة فيقول في كتاب “نجيب محفوظ في سيدي جابر” – وهو محاورات مع محمد سلماوي – إن “الأدب الإنساني الراقي يدعو دائما للحرية والمساواة”. كما يقول في رواية “ليالي ألف ليلة وليلة” إن “الحرية حياة الروح وإن الجنة نفسها لا تغني عن الإنسان شيئا إذا خسر حريته”. ويرى محفوظ في “أصداء السيرة الذاتية” أن أقرب ما يكون الإنسان إلى ربِّه وهو يمارس حريته بالحق.

ولعل روايته “أولاد حارتنا” تتجسد فيها فلسفته تجاه الشك الذي وجدناه عند ديكارت، كما تتجسد رمزيتُه، كما نجد فلسفة الشك والبحث عن يقين ومعنى للحياة في روايات “اللص والكلاب” و”السمان والخريف” و”الطريق” و”الشحاذ” و”ثرثرة فوق النيل” و”ميرامار”.

وبالنسبة إلى “اللص والكلاب” كان محفوظ يقرأ عن الكثير من الحوادث والجرائم في الصحف، ولكنه لم يتأثر بها، حتى قرأ حادثة سفاح الإسكندرية محمود أمين سليمان، فأحسَّ أن هذا الرجل يمثل فرصة تتجسد عبرها الانفعالات والأفكار التي كان يفكر فيها دون أن يعرف طرق التعبير عنها، مثل العلاقة بين الإنسان والسلطة والمجتمع، فكتب رواية “اللص والكلاب”.

ويوضح أن سعيد مهران في الرواية ليس هو نفسه محمود أمين سليمان، وإنما ترجمة فنية له. فالشخص في الحياة ليس حَرفيا في الرواية، وكذلك الحادث والمكان والزمان. فالواقعية ليست صورة لما يقع، ولكن صورة لما يُحتمل وقوعه. والواقع يتغير في الواقعية، ولها معادلة هي: الواقعية = الواقع + الفن.

ويقول محفوظ “كان من الممكن أن يأخذ كاتبٌ ما حكاية سفاح الإسكندرية، ويجعل منها رواية مغامرات أو قضية مُحكمة أو رواية بوليسية ممتعة، لكن بالنسبة إلي اخترتُها، لأعبر عن ذاتي. الفرق بين ‘اللص والكلاب‘ وحكاية محمود أمين سليمان، هو الفرق بين الفن والواقع. وأنا أعتقد أن أي فن يفقد صلته الحقيقية بالواقع، ليس من الفن في شيء، فحتى أحلامنا الجنونية هي واقع بالنسبة إلينا في حالة جنون. ولكن أحيانا يتراجع الواقع حتى يتوارى وراء الأفق”.

وفي “حضرة المحترم”، نجد أن المستوى المادي في هذه الرواية هو الوظيفة والموظف، ولكن في المستويات الداخلية لها، فإن البطل يتطلع للعناية الإلهية، ولذلك غلبت عليها اللغة الدينية. يقول محفوظ “من يقرأ هذه الرواية – خطأ – على أنها رواية عن موظف وحياته في الوظيفة، سوف يجد تناقضا بين موضوعها وأسلوبها. فبطل الرواية عثمان بيومي يتدرج في مقامات الصوفية، ويترقَّى في الوظيفة، وكلما وقع في خطيئة، فإنه يعتبرها خطايا السائر في الطريق الصوفي، وكل مطالعاته ليست بهدف التغيير، أو الصعود الاجتماعي، وإنما من أجل ‘الوصول‘ بالمعنى الصوفي أيضا، وعندما تأتيه الترقية في الوظيفة، فإنه يسمع المرسوم أو القرار وهو راقد، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى أكثر من ذلك، فجهاز الحكومة مقدس، وحجرة المدير العام هي قدس الأقداس، أو هي سدرة المنتهى، ودرجة المدير العام جوهرة متألقة”.

وفي “السكرية” كان يقول “إذا لم يكن للحياة معنى فلم لا نخلق لها معنى.. ربما كان من الخطأ أن نبحث في هذه الدنيا عن معنى بينما أن مهمتنا الأولى أن نخلق هذا المعنى”.

وفي “الشحاذ” يكتب كأنه يستغيث “ما أفظع ألا يستمع لغنائك أحد ويموت حبُّك لسر الوجود ويمسي الوجودُ بلا سر”. وفي “ثرثرة فوق النيل” يرى أن “إرادة الحياة هي التي تجعلنا نتشبث بالحياة بالفعل ولو انتحرنا بعقولنا”.

وفي رواية “يوم قتل الزعيم” يقول “الحياة فصول ولكل فصل مذاقه. وطوبى لمن أحب الدنيا بما هي.. دنيا الله”. ويتمنى في “السمان والخريف” أن تكون للإنسان أكثر من حياة “نحن في حاجة الى أن نعود للحياة مرارا حتى نتقنَها”. أما في رواية “القاهرة الجديدة” نجد فلسفة “طظ” تسود أجواء الرواية. يقول محفوظ “عندما تحولت هذه الرواية إلى فيلم، كان انحراف محجوب عبدالدايم، يعود إلى فقره، وهذا صحيح، ولكن انحرافه في الرواية كان يعود إلى فقره من ناحية، وإلى فلسفته في الحياة من ناحية أخرى. وهي فلسفة عبثية أو عدمية كما نرى”.

الكتابة نظام واكتشاف

للمكان فلسفتُه عند محفوظ، فيقول عن الإسكندرية على سبيل المثال “للإسكندرية أزمنة وشخصيات وأمكنة. وقد أحببت ميدان الرمل حبًّا جمًّا، فهو مسرح دائم لحاملات الأناقة والشعور الذهبية الملتفعات بمعاطف المطر. وكلما جاء ترام انطلقت أسرابُ الحسن تبهج الخاطر وتُسكر اللب وتعزف بسيقانها مختلف الألحان”.

أما فلسفة الكتابة عند محفوظ فيمكن استخلاصها من قوله “إن الكتابة فن اكتشاف الفن والمعنى، بل أستطيع أن أقول إن اختراع الإنسان للكتابة يُعد أهم مراحل تحول الإنسان الحضاري، وأخطرها أثرا في حياته. وأنا أثناء الكتابة حرٌّ مئة في المئة، ولم يحدث قط أن تنازلت عن حريتي. بعد النشر حين أسمع بعض التعليقات أشعر أحيانا بالخوف. ولكني أقول إذا خاف كاتبٌ لا يصح أن يزعم أنه كاتب. الكاتب يعبر عن نفسه، وليست هناك لحظة يمكن أن يفرق فيها بين الوعي واللاوعي أو نسبة أحدهما إلى الآخر. وأعتقد أن الكتابة عملية شديدة التعقيد. والبداية دائما هي الأصعب بالنسبة لي. والمتصوفة يقولون إن البداية حرف في النهاية. الوقفة الأطول تكون دائما عند البدء. وبصفة عامة فإن الكتابة هي الانعكاس للرؤية الكاملة للكاتب في الحياة والناس والكون. قصص الحياة عندي كاشفة لصفات الدنيا، وقصص الموت تُضيء جوانبه المعتمة، قصص الحياة تحذِّر وتُرشد، وقصص الموت تُنبّه وتقنع. وكما قال نيتشه: لم ولن يستطيع أي ألم أن يدفعَني للشهادة زورًا على الحياة كما أعرفها”.

وعن فلسفة الكتابة يقول “لن أقول إن هدفي من الكتابة هو تحرير الإنسان ومثل هذا الكلام، فالمسألة أبسط من ذلك، الكتابة بالنسبة لي غريزة مثلما تلح عليك في شكل جوع وحين تأكل تُشبعها. ومن الصعب أن أصف هذه الحالة التي يلمع فيها أمام الكاتب شيءٌ كالبرق، لكني أستطيع أن أقول إن الكاتبَ حين يُمسك البرق، فإن تلك تكون هي بداية العملية الإبداعية، لا بد للأديب من شيء ما، يشع ويلمع”.

أما عن فلسفة النظام في حياته، فيعترف محفوظ أن النظام في حياته هو الأساس الذي ساعده على النجاح. يقول “حدث نوع من التكيف بين جهازي العصبي والرغبة في الكتابة، فتجد تلك الرغبة تأتي في وقتها تماما، وأنا جالس على مكتبي في التوقيت المحدد، تماما مثل فنجان القهوة ‘ينقر‘ على دماغك أو السيجارة. وكنت عند كتابة كل عمل جديد، أحس أنني كاتب مبتدئ، إلى أن أصبحتْ عملية الكتابة نفسها شيئا أمارسه دون التفكير فيه، كالمشي مثلا، فالإنسان لا يفكر بشكل واع أثناء المشي في عملية وضع قدم أمام الأخرى، وإنما هو يمشي بشكل تلقائي، وبلا تفكير، وقد كانت الكتابة عندي تتم بالطريقة نفسها، فقد كان فكري مشغولا بالأفكار والكلمات وليس بالقلم الذي أمرره على الورق. ثم صار القلم شيئا يوازي روحي تماما”.

وتابع “فحياتي كلها كانت مرتبطة بالقلم صعودا وهبوطا. وكان يمثل إصبعا سادسا في كفي، وأكون مخطئًا لو قلت لك إنني أوجهه كيفما شئت، ذلك أن للقلم كيانًا خاصا. وزاد من ارتباطي به أنني لم أعرف في حياتي وسيلة أخرى للكتابة غير القلم، فلم أستخدم الآلة الكاتبة مثلا، ولا استبدلت القلم بعد ذلك بالكمبيوتر، ولم ألجأ إلى الإنترنت. وأحزن كثيرا حين أسمع عن الوسائل الحديثة التي يقال إنها ستحل محل القلم، إن ذلك بلا شك تطور علمي نسعد به، لكني أحزن أن تقل قيمة القلم أو يُذل. على الكاتب أن يجلس لممارسة الكتابة كل يوم، يمسك القلم ويخط على الورق أي شيء. وفي القرآن آية القسم بالقلم التي تقول ‘نون والقلمِ وما يسطرون‘. وقد تعودت التفكير بقلمي، ودون القلم لا تأتي الأفكار. دونه تظل الورقة بيضاء. لقد كان القلم دائما هو حياتي ومتعتي، وهناك بيني وبينه قرابة أبدية”.

من خلال أعمال نجيب محفوظ وحواراته وأفكاره نلمس الصراع العنيف ما بين عوالم الفلسفة وعوالم الأدب والكتابة

ويوضح محفوظ أنه قسَّم حياتَه بين: البيت للقراءة والكتابة والتأمل، والمقهى للأصدقاء، والحديقة لحب الطبيعة، وفي الإسكندرية خصَّصت وقتا للتأمل في البحر والسماء الزرقاء الصافية.

وكان يتساءل دائما في أعماله: ما جدوى الحزن؟ ما فائدة السرور؟ ما مغزى القوة؟ ما معنى الحياة؟ ما معنى الإنسان؟ ما معنى الموت؟ لماذا يوجد المستحيل؟

وستظل هذه الأسئلة الفلسفية هي الشغل الشاغل في معظم أعمال محفوظ الإبداعية، وأحيانا نجد إجابات مثل قوله: إن حب الدنيا آيةٌ من آيات الشكر، ودليلُ ولعٍ بكل جميل، وعلامةٌ من علامات الصبر.

وعند اقتراب النهاية يقول “لا أريد أن أُسلم روحي وهي تنزُّ ألمًا أو إثمًا، أريد أن أسلمها وهي تزغرد للقاءِ ربِّها، وهي فرحة بالمطلق واللامتناهي. ومستبشرة فرَّتْ من قسورة، وقد أدَّت ما عليها في الحياة”.

ولعلنا نتفق في النهاية مع ما قالته الدكتورة عزة بدر في كتابها “نجيب محفوظ القصص المجهولة – سحر المنابع الأولى” الصادر عن مؤسسة روز اليوسف 2023 إن “ما صنع عبقرية نجيب محفوظ هو موقف الشك الفلسفي والتفكر في حقيقة الإنسان والفن في تعبيره عن الموجودات، وعن طبيعة الإنسان الطامحة لتحقيق جنته على الأرض”.