منى الجمل السيالة فنانة اليومي الذي يشبه الأسطورة

هل يستحق كل ما نراه أن يكون مادة لعمل فني، تصويرا ورسما؟ لا ونعم. لا لأننا لا نرى بطريقة صحيحة فتفلت من أعيننا مواقع الجمال. ونعم لأن الفنان يرى ما لا نراه وفي إمكانه أن يدلنا إلى الممرات الخفية التي تقود إلى مواقع الحقيقة والجمال.

منى الجمل السيالة باحثة عن الحقيقة عن طريق الصور. ذلك لا يكفي للتعريف بها وبفنها. فهي لا ترى في ما تصوره إلا المادة الخام التي يتشكل العمل الفني بصيغته النهائية من خلال التعامل بصريا ونقديا معها. تلك هي “كلفة الحقيقة” التي تعتقد الفنانة أن الواقع يسعى للتخفيف من ثقلها من خلال تزويرها.

كل ذلك الجهد المتشعب يمكن تخطيه إذا ما أراد المشاهد النظر بمتعة عابرة. غير أن الصورة بالنسبة إلى منى ليست محصورة بالظاهرة البصرية. الصورة هي عبارة عن عنوان لبنية اجتماعية ــ ثقافية ذات دلالات سياسية. وهو ما يمكن أن يفسد المتعة إذا كان المقصود أن تكون مجردة أو خالصة.

السيالة باحثة عن الحقيقة عن طريق الصور، لا ترى في ما تصوره إلا المادة الخام التي يتشكل العمل الفني بصيغته النهائية من خلال التعامل بصريا ونقديا معها

حتى في تصوير الوجوه “البورتريه” تبحث الفنانة عما يعوضها خسائر الشبه. ذلك لأنها لا تريد وجوها تشبه أصحابها من الخارج بل تشبههم من الداخل. ذلك ما يصلح قوله على الأشياء أيضا. فالفنانة لا تلتقط الأشياء إلا باعتبارها حالات قابلة للعيش وليست مجرد أدوات ميتة ينبغي الذهاب بها إلى المتحف.

لا الأشخاص ولا الأشياء تظهر في صور السيالة بهيئتها النهائية. فعالم الفنانة ليس خزانة للتوثيق. كما أن الواقع حين يتم النظر إليه نقديا يكون قابلا للتفكيك.

الصورة لا المواطن

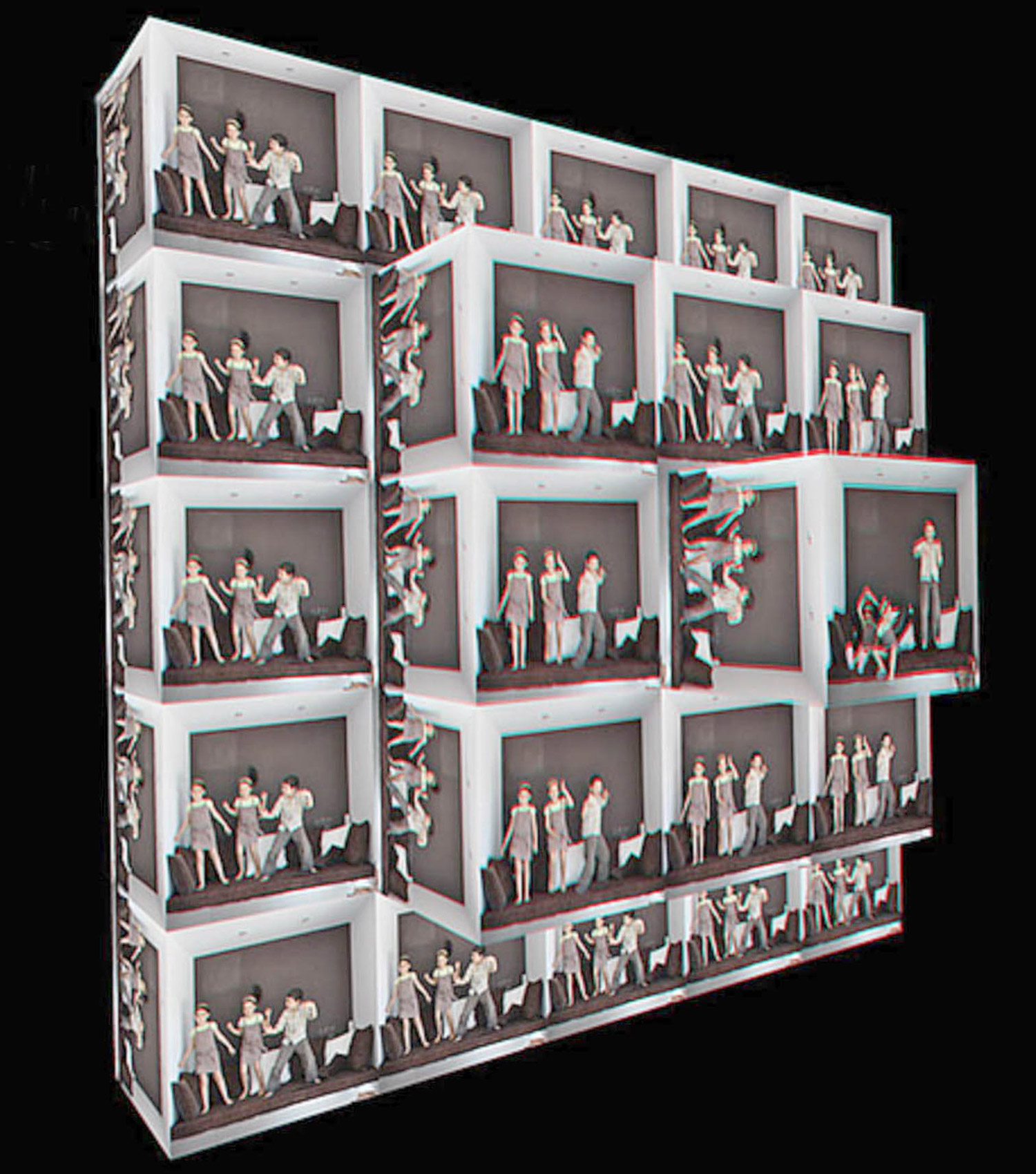

تعالج الفنانة صورها بتقنيات مختلفة سعيا منها لخلق الصورة المضادة. تلك هي الصورة المواطنة “عنوان معرضها عام 2014”. المواطنة هنا هي صفة الصورة وليس المواطن. بمعنى إحلال الصورة محل الشخص الذي لا يزال في إمكانه أن يكون مادة لصورة مختلفة. ذلك الطابع الحركي سيكون مقصودا من أجل الانتقال بمفهوم التصوير من مرحلة الحياة الصامتة إلى مرحلة الحياة الحية.

تفكر بطريقة تجمع بين الجد والمرح. ذلك ما يُضفي على صورها طابعا سرياليا خفيفا. “هل نحتاج إلى الفوضى لكي نبدو سرياليين أكثر مما يجب؟” سؤال انتهت إليه باعتباره حكمتها.

ذاتي في ذكرياتي

ولدت عام 1973 في باريس. درست الرسم في كلية الفنون الجميلة بتونس. التحقت بجامعة باريس الأولى بانثيون السوربون حيث نالت شهادة الدكتوراه عن أطروحتها “الظل يخط معالم الزمن. مع مقاربة فوتوغرافية” عام 2012.

منذ عام 1993 وهي تشارك في المعارض الجماعية وتقيم المعارض الفردية داخل وخارج تونس. عرضت أعمالها في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والجزائر وباماكو وداكار وجنيف والدار البيضاء وكلكتا ولوس أنجلس ونيويورك وتونس.

عام 2010 فازت بجائزة بينالي دكار مناصفة. ومنذ تخرجها تعمل في تعليم مادة الفن في معهد الفنون الجميلة بتونس.

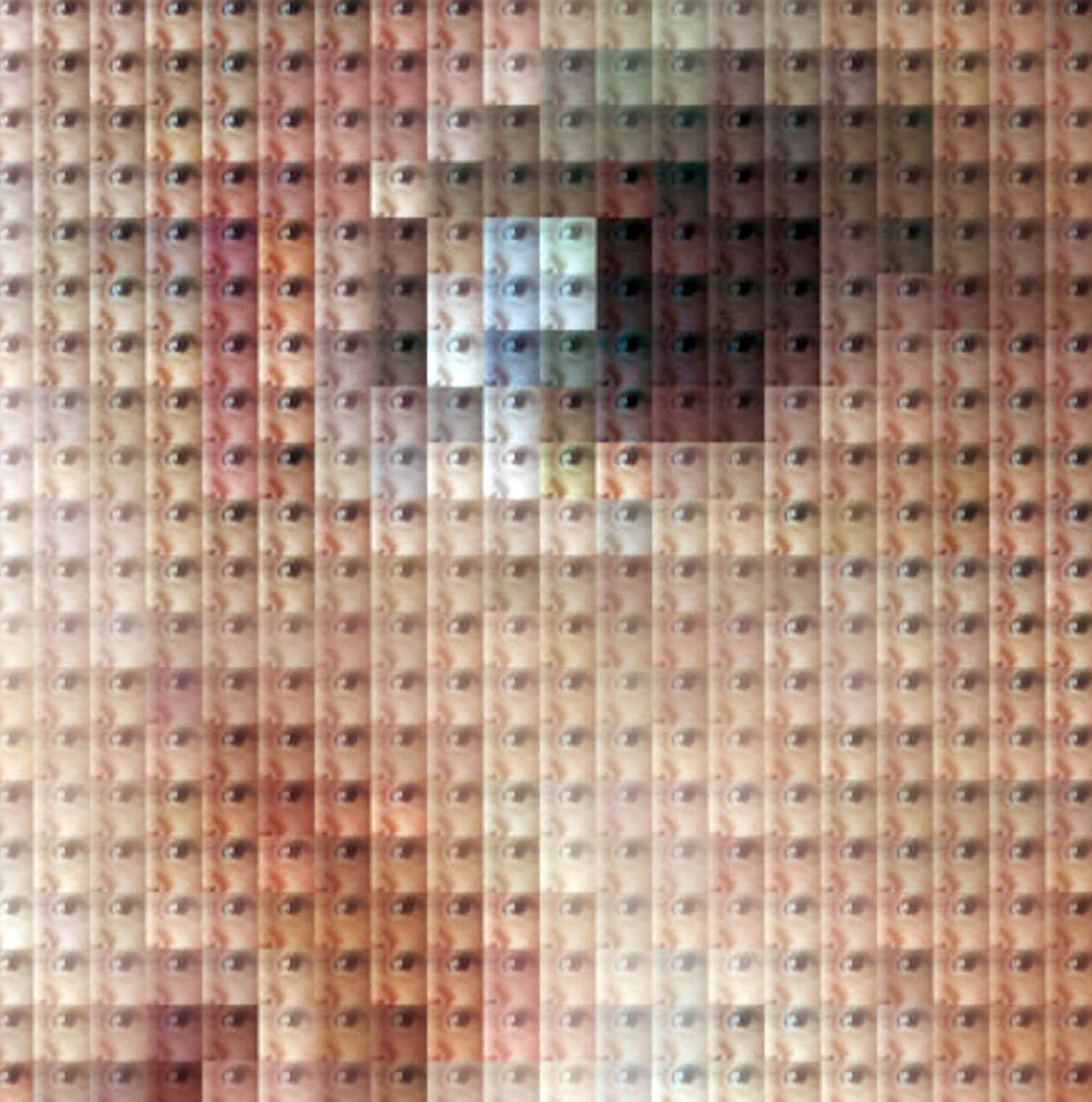

حين العودة إلى عملها “ذاتي في ذكرياتي” الذي أنجزته عام 2004 يمكننا التعرف على عناصر الأسلوب الأساسية التي طورتها الفنانة في ما بعد لتؤسس عالما يقوم في الجزء الأكبر منه على التكرار الذي ينطوي على الاختلاف وهو ما يمكن اعتباره تطويرا لمبادئ زخرفية مستلهمة من مفهوم الفسيفساء الذي يمكن أن يقود في حالة الفنانة إلى تسليط الضوء على العلاقة بالزمن.

يعود شغف الفنانة الفلسفي بالزمن إلى بداياتها الاستفهامية في ما يتعلق بالصورة وعلاقاتها المتشعبة بالمرئي واللامرئي من الواقع، حيث تلعب الذاكرة دورا خطيرا في شحن المشاعر التي لا يمكن تصويرها كما لو أنها أحداث، بالرغم من أنها تقع على صفحة الوجه البشري بقوة ما تنطوي عليه من تحولات هي الخطوط التي تتبعها الفنانة لتصل إلى هدفها.

“ذاتي في ذكرياتي” عمل مركب. الصورة الشخصية للفنانة هي الإطار الذي يحتوي على العشرات من الصور الصغيرة التي تمثل الفنانة في مراحل مختلفة من حياتها. “أنا هنا مثلما أنا هناك. غير أن الأمر لا يخلو من اختلافات عميقة بين هذه الهنا وتلك الهناك” هل لأن الوجه هو مرآة الزمن وذلك مفهوم تقليدي؟ أم لأن الذكريات هي التي تفتح ممرا يقود إلى الوجه الحقيقي للإنسان؟

السيالة تمشي وتصور. أنا على يقين أن خزائنها ممتلئة بالآلاف من الصور التي لم تعرضها بعد. لكتابها “لا للانقسام” الذي صدر عام 2014 عنوان أشبه بشعار لتظاهرة جماهيرية. احتوى ذلك الكتاب على أكثر من مئتي صورة، كل صورة هي بورتريه لشخص ما يمثل جهة أو حالة أو طبقة أو موقفا.

في حالة هذيان شعري

حين تفكر الفنانة بطريقة جاك كيرواك في كتابه “على الطريق” فإن عدسة كاميرتها ستظل مفتوحة من غير أن تفكر في الحدود التي تفصل بين الواقع والخيال. سيكون هناك الخط الذي ترسمه الفنانة على الوجوه لتؤكد من خلاله حضورها المشاغب.

في انتظار معرضها “فوضى” الذي سيُفتتح بعد أيام تساءلت “ماذا لو لم يكن هناك واقع؟” ذلك معنى أن نحذر ما نراه لئلا يكون وهما. علينا أن نصدق ما نتخيله فقد يكون حقيقيا أكثر مما نراه.

ذلك مغزى الصور التي تصنعها كما لو أنها تستلهمها من صور هي الأصل. كل صورة تنتجها منى هي نسخة وليست أصلا. وقد لا يكون الأصل موجودا. علينا أن نتوقع مفاجأة تحول الصور إلى مرجعيات ذهنية. نحن نتذكر ما تخيلناه وليس ما رأيناه. ذلك ما يمكن اعتباره تدويرا للفوضى التي تبدأ من مكان لتعود إليه لكن مع إضافة حقائق أخرى.

لا تقوم فكرة السيالة عن تجميل الواقع على أساس سياحي، تجميلي. فليست هناك أي محاولة للكذب أو التضليل. الصور لا تود سوى أن تلهم الآخرين فكرة أن بلادا أخرى تقع تحت المشاهد المبتذلة التي يراها. وهي صور سيكون علينا أن نصدقها لا لشيء إلا لأنها لا تخون الحقيقة.

ليس أمامنا سوى أن نثق بأن كل ما تقترحه منى الجمل حقيقي لأنه ينتمي إلى عالم الجمال. ذلك ما نرغب في أن يكون العالم عليه.

توقع الفنانة صورا ملغومة قد لا تكون سوى محاولة لاختبار صدق وعمق وبراءة علاقتنا بالواقع الذي لا تثق به. في هذه الحالة تضعنا الفنانة على ميزان متشنج. ما هي كلفة علاقتنا بالزمن؟

لا تتذكر من أجل أن تنسى بل من أجل أن تحسب ما يمكن أن تربحه الصورة على حساب ما يمكن أن يخسره الواقع. حربها الحقيقية تقع في المنطقة التي يُزال فيها الواقع ليُقام للحقيقة موقع سيكون مصدر إلهام لجمال استثنائي. ستقول “تونس جميلة”. أليست هي كذلك في الواقع؟ يخذلها الواقع الذي لا تكف عن تصويره وهو ما يدفعها إلى الوقوع في حالة هذيان شعري لترى من خلال تقنياتها ما لا نراه.

“أريكم تونس الحقيقية، من غير تجميل ومن غير كذب”. ما يجري في الحياة لا يستوعبه الواقع. فالواقع هو الآخر يمكن أن يكون ملهما لخيال مختلف. هي ابنة ذلك الخيال المختلف.

الصورة تنفتح على الأثر

“سأؤسس لحريتي” تقول السيالة “وهي حرية اختلافي في النظر” لم تقل ذلك غير أنها فعلته من أجل أن تنتقل بصورها من الشك إلى اليقين. فالصورة التي تقع تحت المشهد تمهد للغة ليس الغرض منها الاتصال بالآخر بل توجيهه باعتباره أعمى مؤقتا. ليست تلك لغة مشتقة من الذاكرة وحدها بل يكمن النسيان هو الآخر تحت قشرتها. وهو ما يقحم الصورة في بعد تاريخي انفتحت الفنانة من خلاله على الأثر باعتباره لقية بصرية جاهزة. تشتبك الصورة بالأثر في علاقة هي أشبه بالاعتذار. فمن أجل إعادة التوازن إلى المعادلة التي تنظم العلاقة بين الطبقات الزمنية تلجأ الفنانة إلى رد الاعتبار لقوة الأثر في مواجهة الواقع. لن يحل الأثر محل الواقع ولكنه سيدفع به إلى الشعور بالندم. لحظة الندم هي لحظة الصورة التي لا تشعر بالحرج. سيكون هناك مجال للنميمة كما أن الحكاية تظل نضرة بالنسبة إلى صورة لم تكتمل بعد وليس أمامنا معها سوى أن نصدق أن في إمكان الصورة أن تكون نقيضها. صورة ضد الصورة. ذلك ما لا توثقه العدسة بقدر ما يقترحه الخيال. تحثنا صور السيالة على التماهي مع دهشة الحقيقة التي تنطوي على مفاجآت جمالية سارة، فهي فنانة مستقبلية تتدخر خبراتها البصرية من أجل صناعة عالم أجمل.