معارك المثقفين ليست كلها لأجل الثقافة والفكر والتنوير

القاهرة - يشتمل كتاب “الدين والتراث والهوية” للكاتب الصحافي محمود سلطان على رصد تحليليّ للمعارك التي خاضها المثقفون المصريون حول “هوية مصر” على مدى مئة عام.

وتعدّ هذه المعارك تراثا من الخبرة يتيح للباحث استخلاص آليات المثقفين في توريث قضاياهم للأجيال اللاحقة من جهة، واستشراف أدواتهم في الدفاع عن تلك القضايا من جهة أخرى، فضلا عن عقد مقارنة بين الطرق المتباينة والمتناقضة التي تتبعها الجماعات الثقافية عند التعاطي مع الملفات العالقة بينها والحركية التي خلقها الاختلاف بين الأطروحات والرؤى.

ويحصر المؤلف في كتابه، الصادر عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام، عمليات التزوير في النصوص التي استقطعها مثقفون كبار من أمهات كتب التراث، ويوثّق عددا من الحقائق التي يرى أن هناك تيارات ثقافية عمدت إلى جمعها وإخفائها أو إتلافها، وهو ما حمله على جمع الوثائق التي أرَّخت للمعارك الثقافية الكبرى مثل “الإسلام وأصول الحكم” للشيخ علي عبدالرازق عام 1925، و”في الشعر الجاهلي” لطه حسين عام 1926، و”وليمة لأعشاب البحر” للروائي حيدر حيدر عام 2000.

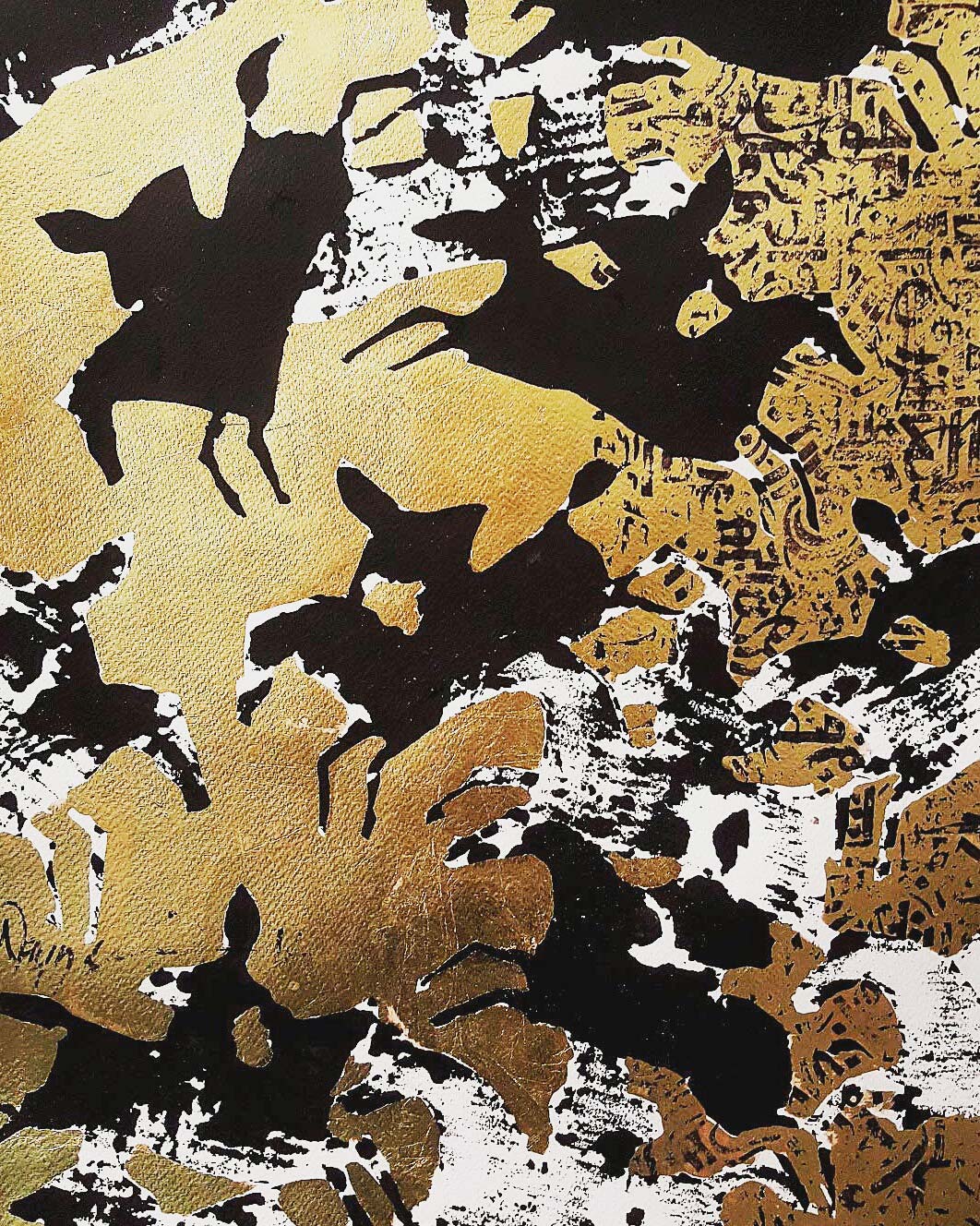

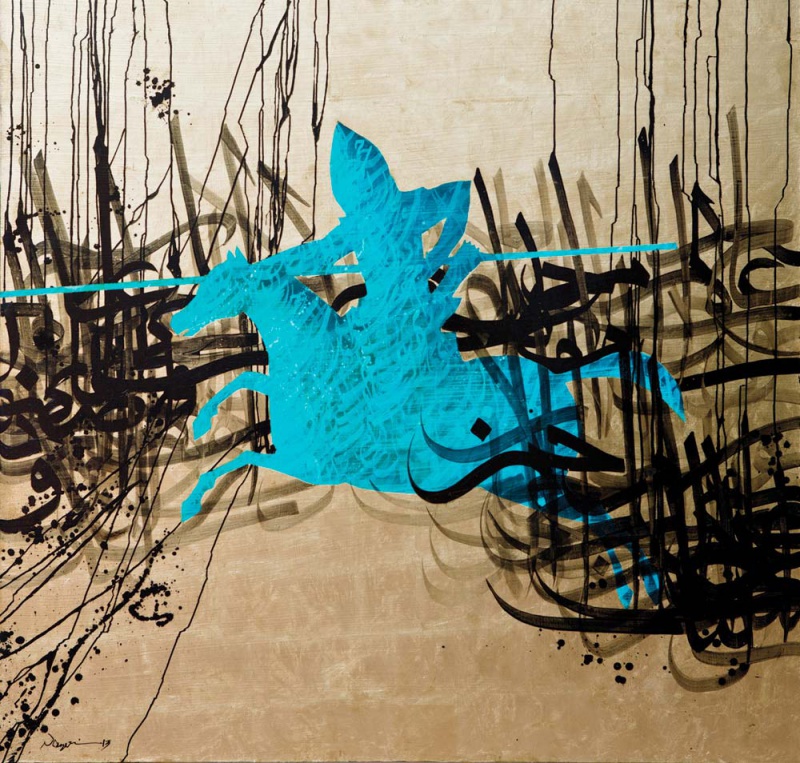

ولو نحن تمعّنا في وضع الثقافة العربية خلال النصف الأول منذ مطلع القرن الماضي وحتى عقد الستينات منه، لتبيّنَ لنا أن المعارك التي اندلعت بين مفكرين ومثقفين وكتاب وشعراء حول العديد من القضايا الجوهرية، هي التي مهدت لظهور تيارات واتجاهات لعبت دورا أساسيا في تحريك السواكن، وإذابة جليد الجمود والركود، وبعث الروح في ثقافتنا العربية لكي تكون مواكبة للعصر وعاكسة لتطوراته السريعة في جميع المستويات.

ولكن هذه المعارك من ناحية أخرى كان لها وجه سلبي سواء من الاعتداء على المثقفين من قبل أناس تقليديين أو افتعال المثقفين أنفسهم لقضايا تثير الجدل بإيعاز سياسي أحيانا أو بدوافع أخرى.

رصد تحليليّ للمعارك التي خاضها المثقفون المصريون حول "هوية مصر"

ويحلل المؤلف مضمون الوثائق التي توفرت له، من خلال استعراض السياق العام لتلك المعارك، التي كانت تعتمد على “أنساق سلوكية” تكاد تكون متشابهة، وهي نتيجةٌ من شأن تأملها والتدقيق فيها أن يُثري قدرتنا على استشراف السيناريوهات المتوقعة في حال وقوع معارك مشابهة في المستقبل.

فقد شهدت مصر العديد من المعارك الفكرية، التي اتشحت بصبغة ثقافية حينا، وبمظاهر أكاديمية حينا آخر، اشتبك فيها الطرفان: قُوى تشعر بالتهديد في هويتها العربية/ الإسلامية وتتشكك في الجهود الماسَّة بأصولها، وأخرى ترى ضرورة إخضاع التراث الذي تستقي منه الهويةُ الوطنية مشروعيتَها لمناهج النقد الغربية.

وبحسب المؤلف، هناك العديد من التجارب شهدتها الخبرة الثقافية المصرية الحديثة، تضع علامات استفهام حول قدرة المال الأجنبي على استدراج المثقف، مستشهدا بقبول طه حسين رئاسة تحرير مجلة “الكاتب المصري” التي أُسست عام 1946 بتمويل يهودي.

ويؤكد سلطان أن هذه الظاهرة انخرطت فيها مجموعات نفوذ في المؤسسات التربوية أيضا، ومن ذلك أن مؤسسة “فرانكلين” الأميركية أصدرت في عام 1954 سلسلة موجهة إلى الآباء والمدرسين بعنوان “كيف نفهم الأطفال”، تضمنت توصيات وتعاليم وطرائق لكيفية تقبُّل الأطفال ممارسة الإباحية على أنها أمر طبيعي، والمفارقة أن المستشار الفني لوزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت قدَّم لهذه السلسلة.

ويسعى المؤلف إلى تأكيد أن القضايا الفكرية أو الثقافية التي تثار من حين إلى آخر؛ مرتبطة في واقع الحال بأهداف وغايات سياسية، لذلك فإن التعاطي معها يقتضي استحضار المشهد السياسي من جهة، واللحظة التاريخية الحاضنة له من جهة أخرى.

ويشير إلى أن التعاطي مع بعض المفاهيم، مثل الحضارة والنهضة والتنوير وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحريتها، قد يبدو لبعضهم محض اشتباك فكري بريء من أيّ غايات سياسية، وقد يراه بعضهم الآخر ترفا لا طائل من ورائه، وأن المثقفين ينبغي لهم أن ينشغلوا بالبحث عن أزمات المجتمع الحقيقية، مثل الإدمان والبطالة والعنف وأزمة الإسكان والأُمية وما شابه. لكن واقع الحال أنّ الأزمات الأخيرة قد تكون نتاج مشروع سياسيّ يستند إلى فلسفة فكرية وثقافية، تستقي قوامها من المنظور الغربي لعدد من المفاهيم.

ورغم أهمية المعارك الثقافية في تقليب تربة الفكر والثقافة والفن والأدب، فإنها باتت اليوم على ندرتها مجرد معارك وهمية وسجالات عقيمة، إلى حد أن البعض يعتبر أنها هروب من قضايا حقيقية وأساسية لشغل الناس بحكايات عبثية، ويحدث ذلك بحسن نية في بعض الأوقات، ولكنك لا تستطيع أن تستبعد سوء النية، وكأن المثقفين ينقصهم المزيد من التشتت والفوضى، وكأنهم يحتاجون إلى أن تسوء صورتهم لدى الناس أكثر فأكثر.

ويبقى الجدل الفكري والثقافي من أهم دوافع الحركات الفنية والثقافية والفكرية، على ألا يتحول إلى صراعات جانبية وشخصية وألا يكون بدوافع غير ثقافية، وهو الدارج مؤخرا في عصر سادت فيه ثقافة الفضيحة والتجني والتشهير واختلطت فيه المعايير وصار الضجيج أعلى من صوت العقل وحركة الفكر.