"مصير صرصار".. مسرحية تصوّر عبث الحياة

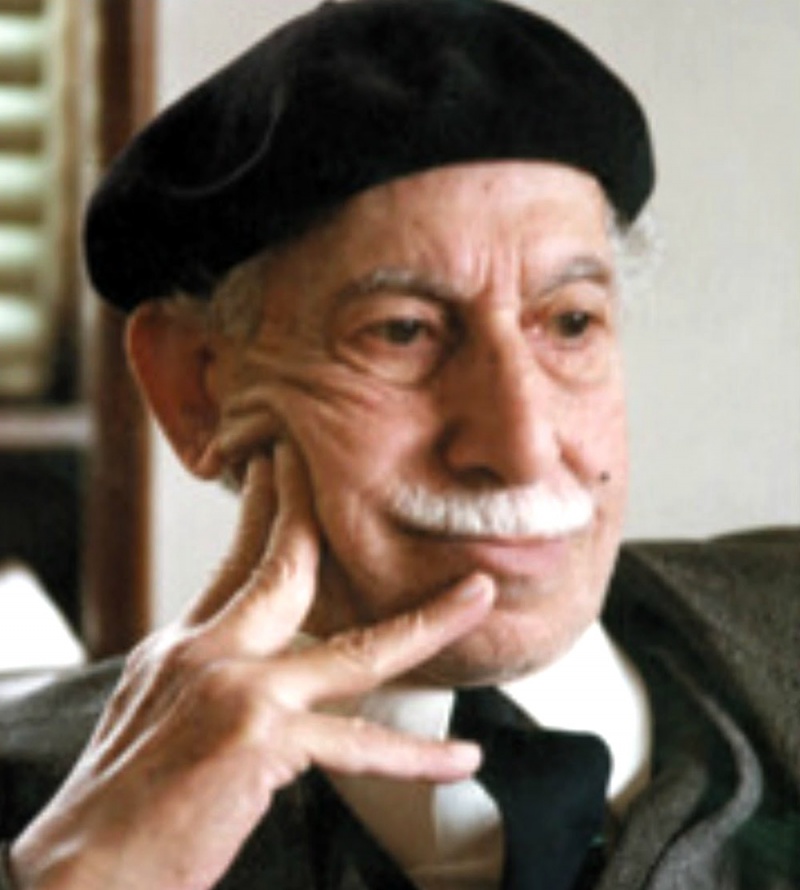

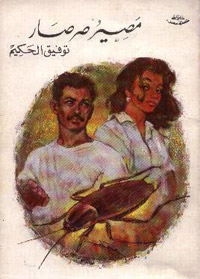

شاع في الأدب الاعتماد على شخصيات غير إنسانية في السرد، وهو خيارٌ تعدّدت أسبابه، بيد أن ما قد يُتّفق عليه أن ما يُتيحه النمط السردي من ترميز دال وانتقاد لاذع أحيانًا هو ما منحه تلك الاستمرارية وذلك الشيوع. وفي مسرحية “مصير صرصار” التي نشرت عام 1966 يُقدِّم الأديب المصري الراحل توفيق الحكيم عددا من مستويات الترميز من خلال الاتكاء على عالم الصراصير.

تأتي المسرحية في ثلاثة فصول: “الصرصار ملكًا”، “كفاح الصرصار”، “مصير الصرصار”. وفي المقدمة ركّز الحكيم على أحد أبعاد عمله المسرحي؛ البُعد التراجيدي ممثلًا في الإصرار على كفاح لا أمل فيه، ويراه مُعبّرا عن جوهر العمل الدرامي أن تأتي نهاية البطل نتيجة لصراعه مع قوة لا قبل له بها.

ذلك الكفاح الذي لا أمل فيه من قبل صرصار يجعل هناك عددا من أوجه التواشج والتقارب بين صرصار الحكيم في المسرحية، و”حشرة” كافكا في رواية “التحول”. كما أن فكرة الكفاح بلا أمل تُحيلنا إلى أسطورة سيزيف المحكوم عليه أبد الدهر بأن يدحرج الصخرة الضخمة إلى أعلى الجبل ويعيدها في كل مرة تهوي فيها إلى الأسفل، كفاح من أجل الحياة بلا أمل، ما يُشكل بُعدًا تأمّليًا في معنى الوجود.

تعكس المسرحية، ولاسيما في فصلها الأول، نمطا مُكتملًا لصورة مملكة يرأسها ملك وزوجته بمعاونة وزير وعالم وكاهن، وعبر الحوارات الهزلية تتشكل بنية نقدية لنمط السُلطة وإشكالية الحكم والعلاقة مع الآخر. وفي الآن ذاته يسعى الحكيم عبر عمله المسرحي أن يُسفِّه بريق السُلطة الزائف القائم على إحساس بالتعالي والأهمية في غير محله، ويستشكل قضايا تتعلق برؤية الذات في مواجهة الآخر، ومثلث العلاقة بين الدين والعلم والسُلطة وعجز هذا الثلاثي عن مواجهة ذلك الخطر المحيق والتاريخي، فضلًا عن انتقاد السلبية والانهزامية اللتين تجعلان كل واحد ينصرف حيث يحقق مصلحته دون رغبة في تحقيق مصلحة جماعية أو هدف وطني.

تعكس المسرحية في بُعديها السابقين استشكالًا لوهم التفوق الزائف على المستوى الفردي أو الجمعي، لكنها أيضًا تُمثل رؤية الحكيم المُتحفظة إزاء دعاوى حرية المرأة، تلك الإشكالية التي تحضر في أعمال أخرى له تتجسد هنا في المرأة التي تستلب كيان الرجل وتهدده باستمرار على المستوى الرمزي الممثل في مملكة الصراصير أو على المستوى الإنساني ممثلًا في العلاقة بين عادل وزوجته سامية.

المنظر المسرحي

تُفتتح المسرحية على وصف للمكان الذي تدور فيه أحداث الفصل الأول: “المكان ساحة رحبة، وهذا بالطبع في نظر الصراصير، أما في الواقع فهذه الساحة ليست سوى بلاط حمام في شقة عادية، وفي صدر هذه الساحة يقوم جدار هائل، ليس سوى الجدار الخارجي لحوض البانيو، والوقت ليل، أما في نظر الصراصير فهو نهار، لأن وهج النور عندنا يعمي أبصارها ويجعلها تختفي أو تنام..”.

يضعنا الفضاء المسرحي الذي تدور فيه أحداث المسرحية في فصلها الأول أمام وصف موضوعي للمكان من منظور الكائنات الضئيلة “الصراصير”، فهو ساحة رحبة بالنسبة إليها لكنه في الحقيقة ليس كذلك. وفي صدر هذه الساحة جدار هائل في نظرها لكنه في الحقيقة ليس سوى جدار حوض البانيو.

منذ بداية العمل والتأسيس لمنظور الصراصير الضيق في رؤية محيطها تتأسس المقاربة التي يضعنا الحكيم أمامها ما بين عالم الصراصير وعالم الإنسان.

إذا كان الفضاء في نظر صرصار رحبًا وواسعًا ويطلّ على مجهول، فالإنسان ينظر إلى محيطه بالنظرة الضيقة ذاتها، ويظن أن ساحته أرحب مما هي في الواقع، ويظن الإنسان أنه أمام جدران هائلة تقض مضجعه وتُفسِد عليه الاستمتاع بحياته الرحبة لكنه لا يُدرك بعلمه المحدود أن تلك الجدران ليست سوى وهم.

يؤسس التوصيف للمنظر المسرحي هنا لفكرة محدودية علم الإنسان وإدراكه، وهي المُقاربة التي تستمد مشروعيتها لاحقا مع تأسيس الحكيم لمملكة الصراصير بتفاصيلها وقضاياها ثم يتأكد بوضوح مع مقاربته لعالمي الصراصير والإنسان.

يأتي التأكيد على محدودية علم الإنسان من خلال إكمال وصف الفضاء المسرحي: “الوقت ليل.. أما في نظر الصراصير فهو نهار، لأن وهج النور عندنا يعمي أبصارها ويجعلها تختفي أو تنام”. ذلك الوصف الذي يضعنا أمام صورة لكهف أفلاطون، فالإنسان في الكهف يقبع في ظلام وفي عتمة تلك الظلمة يظن أن ظلال الأشياء هي الحقيقة النهار ويجد في تلك الظلمة راحته لأن وهج النور يعمي بصره.

شبكة العلاقات

يؤسس الحكيم عبر الفصل الأول من عمله المسرحي شبكة علاقات تأتي على ثلاثة مستويات: الأول، مستوى العلاقة بين الملك والملكة (في مملكة الصراصير)، والثاني هو علاقة الملك بمعاونيه (الوزير والكاهن والعالم)، والثالث العلاقة بين الملك بصفته رأسا للسلطة وراعيا والنمل بصفته الآخر المُعتدي والمُهدِّد.

على المستوى الأول، العلاقة بين الملك والملكة لا يُمكن أن نتجاهل نظرة الحكيم الدونية إزاء المرأة ورأيه الذي أكد عليه عبر أعماله. وترادف زينة المرأة عنده ميلها إلى الخداع، ومن ثم يأتي حرص الملكة في مملكة الصراصير، ثم سامية زوجة عادل في الفصل الثاني على زينتهن تأكيدا على ميلهن الدائم إلى الخداع، ذلك الخداع الذي يقبع الذكر سجينا ورهينا له ويقضي حياته في غلالته.

حرص الحكيم على بث رأيه المُعادي للمرأة عبر حوارات الانعكاس الكوميدي التي سعى من خلالها للحفاظ على ترتيبات الواقع والعقود الاجتماعية والافتراضات الثقافية السائدة؛ كما هو في الحوار الذي يدور بين الملك والملكة حول الفارق بين الذكر والأنثى في مملكة الصراصير التي يرمز من خلالها إلى عالم البشر، والذي يؤكد من خلاله أن التكوين الشكلي والمظهر الخارجي للرجل يفرضان عليه أدوارًا اجتماعية خارجية “زمانية”، فالشوارب الأطول تُحيل إلى البنية العضلية الأقوى في عالم الرجال في مقابل “الشوارب الأقصر” أي البنية العضلية الأضعف، والتي طالما حُددت وحُصرت الأدوار الجنسانية وفقًا لها.

عبر هذا الحوار في ذلك العالم الرمزي الذي يبنيه الحكيم ثمة سعي لتثبيت ما هو مُتعارف عليه من بنية ثقافية تُعلي من شأن الذكر وتحطّ من شأن الأنثى وفقًا لما تُمليه “الذكورة”. وفي إطار الحوار بين الملك والملكة أيضًا، نجد ذلك الحسّ العدائي الذي يُكنه الحكيم للأنثى مثلما في قول الصرصار الملك؛ فحديث الملكة محاولة للإقلال من شأنه أو للسخرية من قيمة الملك، فهي سبب في وهنه وشعوره بالخزي.

يسهم الحوار المُتبادل بين الملك والملكة حول أسباب اعتلائه عرش المملكة في الكشف عن أبعاد شخصية الملك ومؤهلاته وقدراته والسبب الواهن الكامن وراء تنصيبه ملكًا، ثم بعد ذلك طبيعة علاقته بالرعية والمعاونين، فإن كان الحُكم قد جاءه جراء سلبية رعّيته وعدم اكتراثها بمن يحكمها دون أن يكون له ما يميزه عليها، وإن كان اختياره للمعاونين له فقد جاء بناء على الصُدفة والعشوائية.

وبقدر ما يكشف الحوار عن أبعاد شخصية الملك فهو يوجّه نقدًا لاذعًا وسخرية جليّة من السُلطة السياسية، إذ وجّه الحكيم انتقادات لنظام جمال عبدالناصر وثورة يوليو 1952 في كتابه “عودة الوعي” وعبّر عنها مسرحيًا في عدد من الأعمال مثل “السلطان الحائر”، وهو ما يُبيّن وجه الإسقاط السياسي الذي أراده الحكيم من تصوير اختيار ذلك الملك وهؤلاء المعاونين في مملكة الصراصير.

يقول الحكيم في كتابه “عودة الوعي”، “سحرونا ببريق آمال كنا نتطلع إليها من زمن بعيد، وأسكرونا بخمرة مكاسب وأمجاد، فسكرنا حتى غاب عنا الوعي. اعتدنا هذا النوع من الحياة الذي جعلتنا فيه الثورة مجرد أجهزة استقبال”، ذلك النمط من أجهزة الاستقبال هو ذاته نمط الرعية المُدان هنا في “مصير صرصار”، فلا يهمّ من سيعتلي الحكم أو يغادره، هذا منطق الاستقبال السلبي الذي يُقدِّم الحوار المسرحي في الجزء الأول نقدا له، وفي الآن ذاته سببًا في تتويج الملك دون إرادة شعبية.

على صعيد المستوى الثاني من العلاقات؛ علاقة الملك بمعاونيه (الوزير والكاهن والعالم)، تُقدّم الشخصيات بداية على لسان الملك؛ فالكاهن “لا يفهم معنى لكلامه”، والعالم “معلوماته غريبة عن أشياء لا وجود لها إلا في رأسه”، والوزير بارع في الإتيان بالأخبار المزعجة، وتُبين تلك الحوارات تلك النظرة التي تُكنها السُلطة بنظر الحكيم لكل من رجال العلم والدين، فالضرورة وحدها تقتضي تحمل “سخافاتهم”.

العلاقة مع الآخر

تأتي رمزية العلاقة مع النمل الذي يهدد مملكة الصراصير، مشكلة أزلية وتاريخية بات الملك مُطَالبًا بحلها لأنه الوحيد الذي أعجب بشاربه وقرر أن يكون ملكًا.

ثمة رمزية كامنة في النمل هنا بصفته قوى معتدية واستعمارية؛ فمشكلة القوى الاستعمارية تاريخية ومُتكررة، ثم إن جحافل النمل تهجم ما إن تلمح زلة قدم لصرصار، ورغم أزلية المشكلة فإن أحدًا لم يُطلب منه مواجهتها، فلم “يُعجب أحد بطول شاربه من قبل”.

يحيل الحكيم هنا عبر عالمه الرمزي إلى السلوك الناصري المُتمثل في تحدي القوى الغربية والاعتداد بمقدرة زائفة للذات على مواجهة ذلك الآخر، فالإعجاب بطول الشارب هنا إشارة لزيف الشعور بأهمية الذات لدى الحاكم، الذي عجز أن يواجه العدوان، فعدوان النمل في المسرحية يشير إلى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، لأن الحكيم استخدم مفردة “عدوان” على لسان الوزير للإشارة إلى اعتداء النمل على ابنه.

يؤسس الحكيم عبر الحوار الدائر بينه وبين كل من الملكة، الوزير، الكاهن، العالم إلى صورة ذلك الآخر المعتدي وأسباب تفوقه، فهو قادر على الحشد والتجمع فيما تعجز “الصراصير” عن أن تجتمع على هدف واحد لأن مصالح كل منها الخاصة دوما ما تفرّقها، ثم إنها تحسن التدبير واختيار الوقت الملائم تمامًا في كل مرة تقصد فيها العدوان، إن حجمها ضئيل جدا لكن حشدها يعززها على عكس الصراصير الأكبر منها حجمًا لكن الفرقة تضعفها. وعبر تلك التفاصيل المُبيّنة عبر الحوار المسرحي يُقدم الحكيم نقدًا وسخرية من الذات والآخر ويستعرض سُبل هزيمة ذلك الآخر.

سحرونا ببريق آمال كنا نتطلع إليها من زمن بعيد وأسكرونا بخمرة مكاسب وأمجاد فسكرنا حتى غاب عنا الوعي

يعود الحوار مرة أخرى ليؤكد عجز الإنسان ومحدودية علمه، فهو سواء استعان بالعلم أو بالدين، فإن معرفته واهية وضئيلة، أشبه باعتبار الصراصير المبيد الحشري مطرًا خانقًا أو المُتحركين لقتل الصراصير جبالًا متحركة، ثم يأتي ذلك اليقين لدى الصراصير بأنها أرقى المخلوقات على الأرض ليسخر بشكل لاذع من ادعاء الإنسان لذلك. من هنا يستشكل الحكيم وهم امتلاك الإنسان الحقيقة الكاملة بما يملكه من علم، وأيضًا لاحقًا في حواره مع الكاهن الرؤية الدينية القاصرة في تفسير العالم.

بعد فشل الحوار في أن يُفضي إلى حل أو سبيل إلى الحل، يأتي الهروب من المشكلة والابتعاد عن اتخاذ موقف جاد من الموضوع، وهنا يقرر الملك أن يذهب مع العالم ليستطلع “البحيرة”، وينتهي الفصل الأول بسقوط الصرصار الملك في حوض الماء (البانيو)، سقوط لن ينجو منه سوى بمجهوده، تلك الوضعية ستُبنى عليها المُقابلة المسرحية بين عالمي الصراصير والإنسان في الفصلين التاليين.

يقدم الفصل الثاني من العمل المسرحي شخصيتين متعارضتين: سامية وزوجها عادل، ففي مقابل الميل إلى السيطرة والهيمنة ممثلة في “سامية” يأتي عادل خانعًا وضعيفًا.

في مقابل السُلطة تأتي الاستجابة، وتحمل الأسماء ذاتها دلالة رمزية لواقع الشخصيات؛ فاسم سامية يُحيل إلى السمو والارتفاع. وإزاء كل الهيمنة التي تفرضها سامية على زوجها تتضح وتبرز معالم ضعف شخصيته التي يحاول أن يجد ما يُبررها. يمارس عادل “إسقاطا نفسيًا” على زوجته ليبعد عن ذاته الشعور بالضعف الذي يُسبب له الألم.

الشعور بالضعف يُعززه الحكيم عبر تعجب عادل من خبر ثورة السود على المستعمرين البيض، ويأتي الفعل المسرحي ممثلًا في تخفيض صوت الراديو علامة على صعوبة تصديق فكرة أن يثور الضعيف على القوي، وتعزز الفكرة ذاتها مرة أخرى في اعتبار عادل ذاته “المأخوذ غلابًا”.

يشعر عادل بأنه مُستلب أمام زوجته وهو ما يدفعه لأن يسأل عن هويته، التي لم يعد يعرفها بعدما صار مطوّقًا من قبلها، وهنا يُعبر الحكيم عن رؤيته المُتخوفة والمتشككة في العلاقة مع المرأة التي تسلب الرجل كل شيء في نظره.

يبدأ عادل في التماهي مع الصرصار وكفاحه المرير بلا طائل للخروج من البانيو، فهو لا يمل من تكرار المحاولات وهنا يأتي توحد عادل الكامل معه إلى حد التفرغ لمراقبته، تلك الحالة تقترب بدرجة كبيرة من “صرصار” كافكا؛ فإن كان عجز “غريغور سامسا” عن الانسجام مع محيطه الخارجي بكل ما يفرضه من قوانين هو ما جعله يستيقظ ذات صباح ليجد نفسه قد تحول إلى حشرة، فإن “عادل” في “مصير صرصار” يتماهى مع الصرصار لأن لديه عجزًا وضعفًا يتشابه به معه.

يأتي تأمل عادل طويلًا للصرصار وهو يكافح من أجل الخروج مرارًا وتكرارًا رغم أنه ينزلق في كل مرة عند المكان ذاته ليُقدّم صورة شبيهة للشكل السيزيفي، والتي تشير إلى أنه رغم عبثية الصراع والكفاح، سيظل الإنسان في حياته مُكافحًا إلى أن يلقى حتفه، ذلك الكفاح الذي يقف فيه وحيدًا لا مُعين له سوى ذاته التي قد تُساعده على النجاة أو لا تساعده.