مذكرات حكمدار بريطاني تلتقط تفاصيل المجتمع المصري تحت الاحتلال

تكتسب كتب المذكرات ووثائق الرحالة التي اهتمت بالعالم العربي خاصة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أهمية قصوى، بالنظر إلى كونها توفر شهادات حية ودقيقة عن تلك المراحل التاريخية التي شهدت تغيرات سياسية عميقة من قبيل الظاهرة الاستعمارية وتأجج الحركات الوطنية وصولا إلى لحظات الاستقلال في منتصف القرن الماضي. أهمية كتب المذكرات تنبع أيضا من تركيزها على التفاصيل المجتمعية والاقتصادية، وإيرادها وثائق وصورا كثيرة يندر وجودها في كتب التاريخ الرسمية المتداولة. وفي هذا النموذج من الكتب المهمة يمكن إدراج كتاب “الخدمة المصرية“، وهو الكتاب المعروف بعنوانه العربي “مذكرات حكمدار القاهرة البريطاني في الفترة من عام 1917 إلى 1946“، لمؤلفه ضابط الأمن البريطاني توماس رُسل.

للكتاب أهمية بالغة من خلال ما أورده من رصد لتفاصيل العالم السفلي للمجتمع المصري خلال تلك الفترة، وهو رصد دقيق توصل إليه الكاتب من عمله كمسؤول عن أمن القاهرة. ولذلك سلط الضوء على العوالم الخارجة على القانون من خلال جرائم المخدرات وقطع الطرق والدعارة والاغتيال السياسي، وما أسبغ على الكتاب المزيد من الأهمية التاريخية والتوثيقية هو التقاطع الوارد فيه بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والسياسية من خلال الإشارات المتعلقة بالمظاهرات المصرية وثورة 1919 ودور الأزهر آنذاك.

تنفرد مذكرات حكمدار القاهرة البريطاني، التي صدرت في عام 1949، بالكشف عن عالم الجريمة الغامض في بداية القرن العشرين في مصر، ساردة وقائع متنوعة من حوادث قتل واتجار بالمخدرات والدعارة والعمل السياسي. ويعد الكتاب نموذجا لمحاكاة شكل المنظومة الأمنية في بلاد الشرق الأوسط في تلك الحقبة الزمنية، والتي اعتبرها الكاتب توماس رسل محاولة لفهم العلاقة الشرطية وسمات المجرمين بين عالمين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.

لا تختلف الجرائم في العالم بتغير الأزمان، فمُنذ حط آدم على الأرض، وعزم الإنسان على الشر يساوي استعداده للخير. لكن وسائل المواجهة في كل عصر والسمات الشخصية للمجرمين تتغير بين حقبة وأخرى.

وهو ما كشف عنه كتاب “الخدمة المصرية” لتوماس رُسل والمعروف عربيا بعنوان “مذكرات حكمدار القاهرة البريطاني في الفترة من عام 1917 إلى 1946”. ويمثل إطلالة نادرة على الجريمة والمجتمع السفلي في واحد من أهم بلدان الشرق خلال حقبة زمنية هامة، تغيرت فيها دول وبادت حضارات وتبدلت خرائط.

يُعد الكتاب الصادر باللغة الإنكليزية عام 1949 أحد الكُتب النادرة، لأن كاتبه رجل أجنبي تولى أهم منصب أمني في مصر خلال بداية القرن العشرين، وهو منصب حكمدار القاهرة، ولا توجد في القاهرة سوى نسخة واحدة محفوظة في مكتبة وزارة الداخلية، ولم تتم ترجمته، كما لم تصدر له طبعات أخرى.

عرف الباحثون الكتاب من خلال بحوث أكاديمية في الخمسينات والستينات، تناولت الجريمة ونقلت عن الكتاب بعض البيانات والمعلومات.

على مدى عقود ظل الكتاب حبيس أدراج وزارة الداخلية التي تخشى فسح المجال للاطلاع عليه دون أسباب. وسعت “العرب” إلى تصوير الكتاب، لكن في كل مرة كان الطلب يقابل بالرفض، حتى بدت الفرصة سانحة بالصدفة عندما عرض أحد جامعي الكتب القديمة في بريطانيا الكتاب النادر على موقع “أمازون” التسوقي، وتمكنت “العرب” من الاطلاع على تلك المذكرات الفريدة، والمرجع التاريخي الهام، ما يؤكد أن الكتب لا تموت.

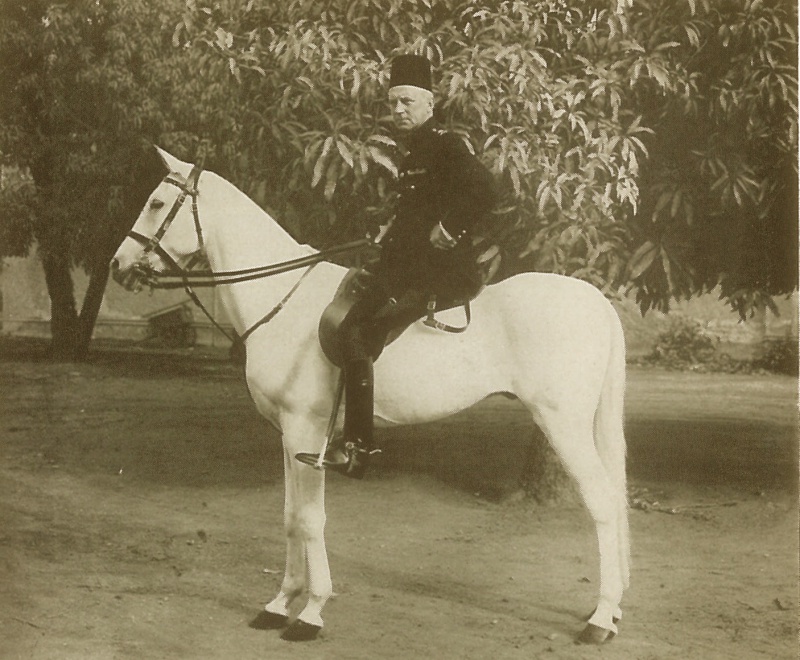

يقع الكتاب في 294 صفحة من الحجم المتوسط، ويضم 15 صورة موزعة على صفحات الكتاب بعضها للمؤلف في مواقف مختلفة، والبعض الآخر يحاول به توضيح حكاية ما وردت في المذكرات.

رجل صلب

ينقسم الكتاب إلى 22 فصلا يُغطي بها توماس رُسل جوانب عديدة في عالم الجريمة المصري في ذلك الوقت، أبرزها المخدرات وقطع الطرق والدعارة، وجرائم الاغتيال السياسي. كما يتطرق إلى سمات المجتمع المصري، والشرقي بشكل عام، فضلا عن بعض الأحداث الهامة التي كان المؤلف شاهدا عليها بحكم عمله شرطيا بريطانيا ثم حكمدارا للقاهرة، وهو منصب يماثل في الوقت الحالي وظيفة مدير الأمن.

تشير المعلومات المتاحة عن مؤلف الكتاب، والتي يمكن استنباطها مما يرويه عن نفسه إلى أنه شخص محب للمغامرة وصلب، ورغم أنه ينتمي إلى الطبقة الغنية إلا أنه يميل إلى الكفاح والمعيشة القاسية.

ولد رسل عام 1879 في عائلة ريفية تهتم بالصيد، واكتسب حب الفروسية من جده ابن دوق وودفورد، ودرس في كلية الضباط في كامبريدج، وتخرج سنة 1902 ليعمل ضابطا في مصر، إحدى أهم مستعمرات بريطانيا في الشرق. وحصل على لقب “باشا” وعمره 38 عاماً ليُعين حكمدارا للقاهرة، قبل أن يؤسس أول مكتب لمكافحة المخدرات سنة 1929 في المنطقة العربية، وظل في الخدمة حتى عام 1946، ثم تقاعد وعاد إلى بلاده. وتوفي في أبريل سنة 1954.

أوضح الكاتب أن الأهداف التي دفعته إلى تسجيل مذكراته غالبا ما تتناسق مع معظم الأهداف التقليدية المعلنة لكُتاب المذكرات، والتي لا تخرج عن تقديم الدروس والخبرات للأجيال الجديدة وتسليط الضوء على ما لا تعرفه من أحداث لم تعايشها.

يقول المؤلف “الأوقات تمر والذكريات تقصر والتسجيلات تمّحي، وهو ما يجعل جانبا كبيرا من الجيل الحالي (الخمسينات) غير واع بحجم الأعمال التي أنجزت من جانب المفتشين والمشرفين البريطانيين في مصر”.

ويحاول قبل الخوض في تجربته الأمنية تبرئة ساحته من العمل موظفا لبلده خلال احتلالها لبلد آخر، مؤكدا سعادته بعدم الاهتمام بالسياسة ورضاه عما أنجزه في بلد كبير مثل مصر يبلغ تعداده سنة 1949، وقت إصدار الكتاب، نحو 17 مليون نسمة.

كانت طبيعة عمله كشرطي تقتضي إطاعة أوامر رؤسائه والعمل على تقديم المتهمين إلى المحاكمة. وينفي تهمة أنه حاكم أمني محتل، مستعرضا إنجازاته، زاعما أنه ساهم في مكافحة المخدرات وتوفير الأمن والسلامة للمصريين، وعمل على نفعهم ومنحهم قدرا من السعادة.

تبدو صلابة شخصية رُسل واضحة من فصل الكتاب الأول عندما يتحدث عن أيام طفولته، موضحا أنه ينتمي إلى أسرة اشتهرت بحب الصيد، وأنه أحد ستة أشقاء عمل معظمهم في وظائف مرموقة. وتوفيت والدته وهو في السابعة من عمره، وعرف مبكرا ضرورة الاعتماد على ذاته وتعلم الملاكمة وفاز في عدة مباريات في الوزن الثقيل وهو طالب.

يحكي رُسل في الفصل الأول قصة قدومه إلى القاهرة قائلا إن طموحه كان يتجه به إلى السفر إلى الهند للعمل كضابط بوليس هُناك، وكان معجبا بالحضارة الهندية ولم يسمع عن مصر، إلا أنه غير وجهته بعد لقائه بابن عمه الضابط البريطاني بيرسي ميشيل عام 1901، وحكى له قصصا عديدة عن القاهرة وعمله فيها كمستشار لوزير الداخلية المصري.

كانت مصر في ذلك الوقت إحدى المستعمرات البريطانية، والاحتلال يشرف على معظم الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية من خلال موظفين بريطانيين يعملون كمستشارين وخبراء.

يقول رسل إن ابن عمه بيرسي ميشيل دعاه في البداية إلى قضاء عطلته الأخيرة في كلية الضباط بمصر، وسافر بالفعل ليقضي ستة أسابيع في منزل بمنطقة الجزيرة (حي الزمالك وسط القاهرة). وبحسب رسل كان القدر يُعده لقضاء كامل حياته العملية في بلد عربي يجمع سحر التاريخ وتفرد الجغرافيا.

تلقى النصيحة الأولى من ابن العم المقيم في مصر، وهي ضرورة تحسين لغته الفرنسية. ويرجع ذلك إلى أن معظم النخبة المصرية كانوا يتحدثون الفرنسية أكثر من تحدثهم الإنكليزية. كما أن اللغة العربية صعبة وتحتاج إلى وقت طويل لتعلمها.

النصيحة الثانية كانت ضرورة الانخراط في المجتمع كفرد طبيعي للتعرف على كوامنه، وهو ما دفع رُسل إلى أن يبدأ عمله في مدينة الإسكندرية على البحر المتوسط عام 1902 باعتبارها مدينة جامعة لثقافات شتى ومتعددة الأعراق. تمضي المذكرات متنقلة من جانب إلى آخر دون ترتيب زمني بما يمنح القارئ فهما أوسع للحالة الأمنية المصرية خلال النصف الأول من القرن العشرين.

ينتقل الكاتب إلى الجزء الأهم والأكبر في الكتاب ساردا فصولا تفصيلية عن الوضع الأمني في مصر وأشكال الجريمة فيها. ويدون في بداية الجزء الهام أن مصر، على غير المتوقع، بلد شبه آمن، ومعدلات الجريمة فيها كانت ضعيفة. وتبلغ جرائم القتل في العام نحو ثلاثة آلاف جريمة، غير أن 80 بالمئة منها مقترنة بالثأر، أي انتقام من أهل قتيل تجاه أهل قاتل، وهي أحد تقاليد الريف المصري، خاصة في جنوب مصر.

أساطير المجرمين

يستعرض الكاتب أنواع الجرائم في مصر، ويبدأ بجرائم التعدي والسرقة وحوادث قطع الطرق، ويشير إلى معظم مجرمي قطع الطرق ممن يسكنون الجبال والصحاري.

يتحدث المؤلف عن أحد هؤلاء المجرمين باعتباره أسطورة زمانه، وهو شخص يُدعى المطراوي كان يعيش في محافظة البحيرة (شمال القاهرة) خلال بدايات القرن العشرين. وارتكب المطراوي جرائم قتل وسرقة عديدة، غير أنه كان واسع النفوذ لأنه كان يقدم خدمات إعادة حقوق الناس مقابل المال، ما جعله يمثل سلطة موازية للحكومة في شمال مصر. ولم يكن من السهل تقديمه إلى المحاكمة بسبب خوف الناس من الشهادة ضده. ويكشف المؤلف أنه نجح في تحفيز أحد الرعايا الأجانب على الإدلاء بشهادة تدينه، ما دفع إلى تقديمه للمحاكمة والحكم عليه بالسجن خمس سنوات، مات خلالها.

ينتقل رسل إلى نوعية جرائم أخرى، وهي قضايا الآداب والدعارة، وهي الجانب الأكثر حيوية بسبب سرد الكثير من التفاصيل عن مجتمع البغاء في مصر وما شابه من زوايا متغيرة.

وأطلق الكاتب على هذا الفصل اسم “مجتمع القاهرة السفلي”، وتتسق حكايات الرجل حول البغاء وما يصاحبه من جرائم عديدة مثل المخدرات والاسترقاق مع شهادات لكتاب مصريين تعرضوا للبغاء في رواياتهم مثل يحيى حقي ونجيب محفوظ، حين كان مصرحا به في مصر.

يكشف المؤلف أن منطقة “وش البركة والوسعة”، في وسط القاهرة، كانت أهم المناطق المعروفة بالبغاء، كانت هناك فتيات يعملن بشكل قانوني تحت إطار الكشف الصحي الحكومي. وحتى عام 1916 كان لمنطقة “الوسعة” حاكمها الخاص، وهو رجل نوبي مخنث سمين، ضخم الجثة يدعى إبراهيم الغربي، كان يجلس كل ليلة على “دكة” خشبية خارج بيته في شارع عبدالخالق بمنطقة الوسعة، ويلبس رداء نسائيا وحجابا أبيض وفي ذراعيه مجوهرات ذهبية.

يتابع صاحب المذكرات “كان لإبراهيم الغربي تأثير قوي وغريب على مريديه وأتباعه وكان يبيع ويشتري النساء، ويتحكم في السوق كله”.

في سنة 1916، قررت السلطات البريطانية مواجهة الأمر بعد استفحال نفوذ الغربي، الذي كان يواصل شراء الجواري لتسخيرهن للعمل في البغاء. وتمكن رُسل من القبض على إمبراطور مملكة الليل كما يسميه، وقضى عاما في السجن، ثم أطلق سراحه واختفى ثم عاد لممارسة نشاطه بعد خمس سنوات.

يكشف المؤلف عمل الكثير من النساء الأوروبيات في البغاء في منطقة “وش البركة”، تحت حماية قناصل أوروبيين. ومن أشهر القوادين للأوروبيات في مصر الخواجة يانكو، الذي تعرض للقتل على يد رجل يُدعى مورتز سبيجلو تمكن من الهرب إلى المكسيك. ويستعرض المؤلف ببراعة كيفية إحضاره من المكسيك رغم عدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين بينها ومصر، معتمدا على الحيلة والحنكة.

وينتقل الكاتب بأسلوب رشيق من تجارة الدعارة إلى تجارة المخدرات، التي كانت حاضرة بقوة في بدايات القرن العشرين، وتحولت فيها مصر إلى محطة رئيسية في طريق التجارة المحرمة دوليا. ويحكي كيف استفحل الكوكايين بعد دخوله إلى القطر المصري عام 1916 وكيف انتشر بسرعة كبيرة بين مختلف طبقات المجتمع، حتى مات بسببه الآلاف من المواطنين، موضحا أن الهيروين ظهر بين الطبقة المتعلمة، وكان أوائل من عملوا في إنتاجه هم الصيادلة.

أما الحشيش، فيعتبره المخدر المفضل خاصة لدى الفقراء من المصريين. وكان يتم إنتاجه في اليونان ثم يتم تهريبه إلى مصر عبر السفن البحرية. ويتم بعدها تهريب كميات كبيرة منه برا من الحدود الغربية قادمة من طرابلس في ليبيا.

جرائم السياسة

يختم الكاتب حديثه عن جرائم مصر المتنوعة بفصل أطلق عليه اسم “الجريمة السياسية”. وتطرق في هذا الفصل إلى ثورة الشعب ضد الاحتلال البريطاني عام 1919 والتي اعتبرها عمليات غضب وانفعال في غير محلها. ومن أسوأ أيامه في مصر كانت تلك التي أعقبت نفي الزعيم سعد باشا زغلول وزملائه في مارس من نفس العام، حيث أوكلت له مهمة منع خروج طلاب الجامع الأزهر للتظاهر.

يكشف أن شيوخ الجامع الأزهر كانوا أكثر تجاوبا من الطلاب وسعوا إلى تهدئة الغاضبين خلال أحداث الثورة المعروفة بـ“ثورة 19”، وهو ما يتناقض مع حكايات شعبية متوارثة في مصر حول تزعم شيوخ الأزهر للمظاهرات.

وينفرد رُسل بحكاية غريبة عن رفضه لأوامر صدرت له باحتلال الجامع الأزهر بقوات الشرطة، ورده على قياداته بأن مثل هذا الإجراء ينتج عنه المزيد من الغضب، ويؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا.