كتّاب لا يملكون أسماءهم

أتعس قدر يصيب كاتبا أن يمتلك اسما شائعا، يقتسمه معه العشرات من الناس، بعضهم كتّاب أو فنانون معروفون، فيحتاج دوما إلى بيان هويته، والتعريف بنفسه بمنأى عنهم، عبر صفات مضحكة أحيانا، كأن ينسب نفسه إلى مدينة، أو إلى فن، أو أن يضيف اسما ثالثا، أو أن يستعير اسما جديدا، أو ينشر أعماله دوما مشفوعة بصورة ونبذة تعريفية، وفي النهاية يبدو الأمر عبثيا، ومكلفا، أهون منه اختراع اسم جديد قابل للتداول وحفظ المكانة.

أكتب هذه الكلمات وفي ذهني أسماء: محمد بن تاويت، ومحمد مفتاح ومحمد برادة ومحمد السرغيني، ومحمد العمري ومحمد معتصم وعبدالسلام المساوي… والعشرات من الطرائف المرتبطة بتشابه الأسماء المذكورة مع نظائر لها في عالم الكتابة والإبداع، أقل حظا من الشهرة والحضور الإعلامي، أو أضأل قسطا من الموهبة والمعرفة والإنتاج؛ وليس بعيدا عن سياق الالتباسات الاسمية هذه ما كتبه الروائي اللبناني إلياس خوري قبل سنوات في عموده الأسبوعي بالقدس العربي مستنكرا على حركة حماس إقدامها على اعتقال الشاعر الفلسطيني الكبير: أحمد دحبور، ليعود في عمود لاحق، بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بمواطن مغمور، ليعتذر عن الخطأ، ويشفع اعتذاره بسرد واقعة لا تخلو من عمق مأساوي؛ حيث تعوّد الباحثون في الرواية العربية إدراج أعمال كاتب سوري سيء الحظ ضمن خانة إنتاجه، لأنه يحمل الاسم الشهير ذاته (إلياس خوري)، وهو ما يثير في نفس الكاتب اللبناني أحاسيس ملتبسة، هي مزيج من الانزعاج والحرج والشعور بالذنب.

أخذتني هذه الوقائع التي لا تخلو من طرافة إلى تقليد قديم، كان فيه المؤلف العربي لا يحفل كثيرا بوقع الاسم الأصلي، ساعيا جهد إمكانه إلى استبعاده من دائرة الانتشار واللمعان، وتبخيسه لحساب الكنـى والألقاب، ذات المنحى الوصفي الذامّ أو المادح؛ فلا يكاد يغفل مؤرخ للأدب، أو كاتب تراجم، من القدماء، عن ذكر لقب أديب، وتعليل ذلك الوصف الذي بات بديلا لاسم الأديب الأصلي وعلامة على شهرته؛ بل إنك لا تكاد تعثر على ديوان أو رسالة أو مصنف في أحد ألوان القول التراثي إلا وتجده ممهورا بلقب المؤلف أو كنيته. كم من القراء اليوم يعرف الأسماء الأصلية للجاحظ، وأبي نواس، والأعشى، والخنساء، والنابغة الذبياني، والأخطل، والحطيئة، وأبي العتاهية..؟

والحق أن هذا الولع الغريب بحجب الاسم الأصلي، ينطوي على نزوع فطري للتميز والوحدانية، وضيق بالمنازعة والاشتراك، وسعي إلى تحصين الشهرة والمجد، وهي سمة تلتقي بظاهرة مفارقة عرفها الأدب القديم أيضا، وهي زهد المؤلف في اسمه لحساب المرويات، إذ في الكثير من الأحيان يبدو الشاغل الرئيسي للكاتب الكلاسيكي هو مصير القصيدة أو الخبر أو الرسالة، نذكر جيدا في هذا السياق مؤلفين عديدين ألفوا كتبا ونسبوها إلى شخصيات وهمية، كـ: أبي عبدالله الجهشياري. كما أن بمقدور أي مطلع على التراث العربي أن يحصي العشرات من القصائد التي نحلت ونسبت إلى شعراء آخرين لتخليد ذكر قبيلة أو إمارة أو مدينة أو نسب، ويمكن العودة إلى كتاب كـ”جمهرة أشعار العرب” أو “الأصمعيات” أو “ألف ليلة وليلة” للوقوف على عشرات النصوص الشعرية المنسوبة إلى موسى أو آدم أو إلى الشيطان نفسه!!

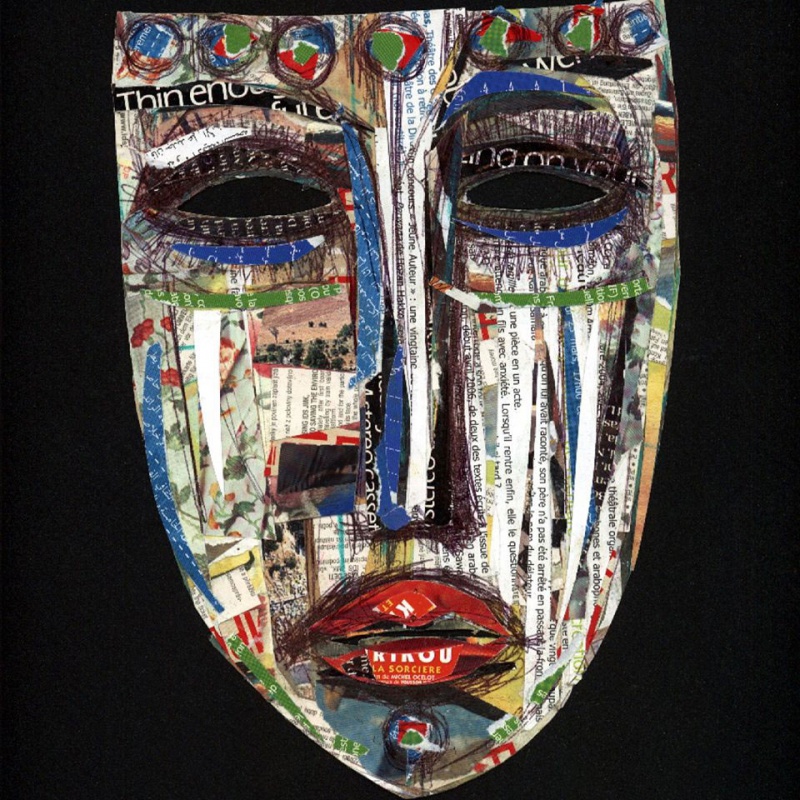

قبل سنوات عندما اطلعت على رواية “هذيان: أيام فيرناندو بيسوا الثلاثة الأخيرة”، للروائي الإيطالي أنطونيو طابوكي، اعتقدت للوهلة الأولى أن: ألفارو دي كامبوس وألبيرتو كايرو وريكاردو رييس، شعراء حقيقيون، عاصرو بيسوا، وربطته بهم وشائج الصداقة، ولعنة الكتابة، فلهم جميعا سير مأثورة، وتواريخ ميلاد محددة، وأساتذة معروفون، وانتسبوا كلهم إلى تيارات أدبية، وروجوا لجماليات شعرية متباينة، وقامت بينهم معارك وسجالات… ثم حين اكتشفت أنهم أسماء فقط، وأقنعة لكاتب فرد، هو بيسوا نفسه، تبلورت في ذهني، بوضوح أكبر، الدينامية الذاتية للاسم، التي تقابل في العمق وهم الاسمية، وبت موقنا أن الكتابة لا تحيل في العمق على ذوات مرجعية، بقدر ما تنتسب إلى صور اسمية، صور لا ماهية لها إلا أسلوبها، ولا امتداد لها إلا في الكون النصي، صور تزدهي بالألوان في مجال دنيوي مكتسح بالبياض.

من هنا أجدني متعاطفا أشد التعاطف مع ذلك السلوك الأدبي الذي ينحو إلى اختيار اسم قناع، ونحته بذوق ومحبة، وجعله تميمة للجسد الورقي، ما دام الأول قد اصطفي -من قبل الغير- للتعريف والوسم ودرء الالتباس. هكذا أتمثل الاسم المستعار بوصفه مجاوزة لمبدأ الضرورة، وتمجيدا للحرية، التي هي شرط الكتابة وسداها ومرامها، لذا حين أعيد التأمل في أسماء: أدونيس، ومهدي عامل، ويمنى العيد، وسميرة بنت الجزيرة العربية، وفدوى مالطي دوغلاس، وإدريس الخوري، ورفيقة الطبيعة… وغيرها، أتأكد مجددا أنها استعيرت لتمجيد وعي الذات العميقة، للدلالة على مفردات ومجازات وتعبيرات خاصة، وإضمار رسالة ملغزة لا تلبث أن تتعرى كثافتها في المتون المكتوبة. كما أعتقد أن هذه الأسماء المستعارة لا يمكن أن تنتمي إلى المجال الدنيوي وإنما إلى الأفق المعنوي للكتابة، وأنها وضعت للتفكير في ذات الكاتب من حيث هي وجود افتراضي مستقل، وإمكانية فعل منزاح عن التباسات المجال الاجتماعي.

في روايته الآسرة “علي باي العباسي” كتب الروائي الإسباني رامون مايارتا في الأسطر الأخيرة من خاتمة النص “الاسم جدار يرتفع حول الكائن البشري، مكان عصي بعيد عن الطرق التي تمضي فيها الحياة. ومن يحمله يبقى دائما في المكان ذاته، حتى ولو ابتعدت أقدامه وتلف حذاؤه. لكنني أنبهكم، على الأخص، إلى أنه ما من اسم، أي اسم كان، بمنجاة من اللصوص من أي شخص جريء، عازم على السيطرة عليه والتمتع به والمعاناة معه، وتحمله كما يتحمل القدر”.