كتاب يوثق تجربة الموريتاني بدي المرابطي في الأدب والفكر

طلال المعمري

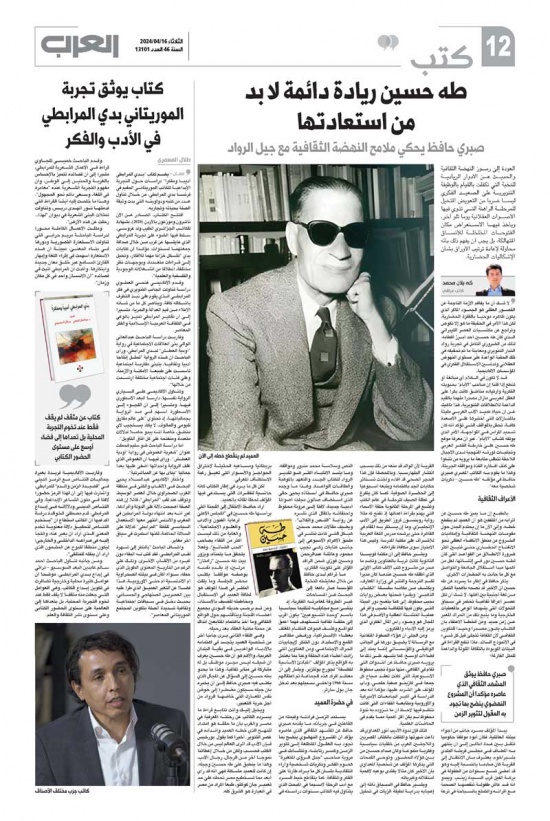

عمان - يضم كتاب “بدي المرابطي أديبا ومفكرا” دراسات حول التجربة الإبداعية للكاتب الموريتاني المقيم في فرنسا بدي المرابطي، من خلال تناول عدد من كتبه ودواوينه التي بدت وثيقة الصلة بحياته وتجاربه.

افتتح الكتاب، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون بالأردن (2024)، بشهادة للكاتب الجزائري الطيب ولد عروسي، سلط فيها الضوء على تجربة المرابطي الذي عايشها عن قرب من خلال صداقة جمعتهما لسنوات، مؤكدا أن كتابات بدي “تشكل خزانا مهما للأفكار، وتحيل إلى قراءات متعددة، وبوجهات نظر مختلفة، انطلاقا من انشغالاته الوجودية والفلسفية والعلمية”.

وقدم الأكاديمي فتحي العطوي دراسة تناولت الجانب التنويري في فكر المرابطي الذي يقوم على نبذ التطرف بأشكاله كافة، ويناصر كل ما من شأنه الإعلاء من قيم العدالة والحرية، مشيرا إلى أن تفكير المرابطي تميز بالوعي في الثقافة العربية الإسلامية والفكر المعاصر.

وقاربت دراسة الباحث عبدالعالي الوالي بنى العلاقات الاجتماعية في رواية “أودية العطش” لبدي المرابطي، ورأى الباحث أن هذه الرواية “تمثل إنتاجا أدبيا وثقافيا، يتبنى مقاربة اجتماعية تأسست على طبيعة الأمكنة والأزمنة، وعلى فئات اجتماعية مختلفة ارتسمت من خلالها”.

وتناول الأكاديمي علي السياري الرواية نفسها، دارسا البعد الأسطوري فيها، ومشيرا إلى أن اللجوء إلى الأسطورة أسهم في مد الرواية بجمالياتها، إذ تحتوي “على عالم مفارق لليومي والمألوف، لا يكاد يستجيب لأي منطق، خاصة أنه يبدو حاملا لدلالات متعددة ومنفتحة على كل آفاق التأويل”.

أما دراسة الباحث ضو سليم فحملت عنوان “شعرية الغموض في رواية ‘أودية العطش'”، ورأى فيها أن الغموض الذي غلف الرواية وأحداثها أضفى عليها بعدا جماليا “ينأى بها عن المباشرتية”.

واختار الأكاديمي عبدالسلام يحيى البحث في الألقاب والكنى في منطقة الغرب الصحراوي خلال العصر الوسيط، وتوقف عند لقب “المرابطي”، قائلا إن هذه الصفة أصبحت دلالة على الدولة وأفرادها، غير أنه بعد انتهاء دولة المرابطين في المغرب والأندلس انتهى معها الاستعمال السياسي للفظة “المرابطي” كدلالة على السلالة الحاكمة، لكنها استمرت في سياق آخر مغاير.

وأضاف الباحث “بالنظر إلى شهرة لقب المرابطي، فقد كتب له البقاء دون غيره من الألقاب الأخرى، وذلك على الرغم من التاريخ المعنوي الطويل الذي حمله، سواء أكان في بيئته الصحراوية أم الأندلسية أم حتى الأوروبية، هذا فضلا عن التغير العميق الذي طرأ عليه بين العصرين الصنهاجي والحساني، بحيث دخل في سياقات اجتماعية وثقافية شديدة الصلة بتكوين المجتمع الموريتاني المعاصر”.

وقدم الباحث خميسي ثلجاوي قراءة في الأعمال الشعرية للمرابطي، مشيرا إلى أن قصائده تتميز بالإحساس بالغربة والحنين إلى الوطن، وأن مفهوم التجربة الشعرية عنده “مغامرة في اللغة، وسعي دائم نحو المجهول”. وهذا ما خلصت إليه أيضا القراءة التي قدمتها نور الهدى دريس، وتناولت تمثلات البنى الشعرية في ديوان “لهذا… رحلت عن هذه الأرض”.

ومثلت الأعمال الكاملة محورا لدراسة الباحثة مريم حرابي التي تناولت الاستعارة التصورية ودورها في بناء المعنى، مبينة أن هذه الاستعارة أسهمت في إثراء اللغة وإبهار القارئ السامع عبر خلق معان جديدة وابتكارها. وأكدت أن المرابطي أثبت في قصائده “أن الانسان واحد في كل مكان وزمان”.

وقاربت الأكاديمية فريدة بعيرة جماليات التناص مع الرمز الديني في “قصيدة الزمن والدم” للمرابطي، وأشارت فيها إلى أن لهذا الرمز حضورا لافتا في متون الشاعر الإبداعية. وفي التناص الديني ودلالاته في إبداع المرابطي، قدم مصطفى الخوالدة دراسة أكد فيها أن الكاتب استطاع أن “يستخدم التناص لتحقيق دلالة معنوية تخدم المعنى الذي أراد أن يعبر عنه، والتجأ إليه في صراعه الداخلي والخارجي؛ ليكون منطلقا للبوح عن المضمون الذي أراد أن ينقله للمتلقي”.

ومن جانبه تناول الباحث أحمد سالم عابدين البعد السوسيو – تراثي في إبداع بدي المرابطي، موضحا أن عوامل كثيرة محلية وخارجية تضافرت في تكوين إبداع الكاتب، وهي العوامل التي جعلت منه مثقفا لا يقف فقط عند تخوم التجربة المحلية، بل يتعداها إلى العالمية على مستوى الحضور الكتابي وعلى مستوى نشر الثقافة والعلم.