قلق الكتابة

ما أصعب الكتابة عندما تنقطع الصلة المباشرة للسطور بنشرات الأنباء وبالسياسة. وما أطيب ولا أسهل القراءة التي تأخذنا إلى مطارح الحكمة والمفارقة والصفاء، بينما الناس تعيش على ضفاف الأحزان.

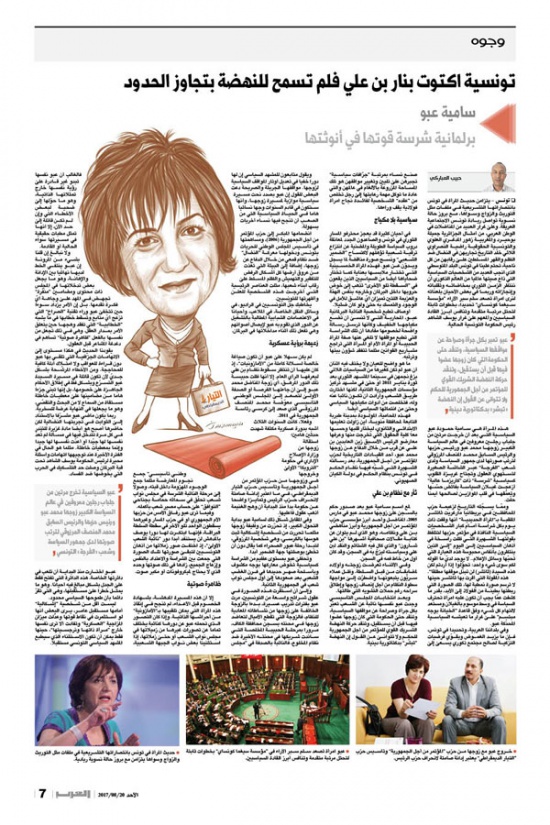

كثيرون في عالم إنشاء النصوص، الذين قضوا حياتهم يؤسسون لحضور دائم لومضات الفرح حتى ولو كان الدم يلوّن الأرض ومعظم الصفحات وجُل الأنباء. فلا بأس من أن تتساكن، مثلما في صحيفتنا هذه سطور الكشف عن الأهوال والمظالم مع سطور تنم عن القدرة على الاحتمال، أو تنأى بالنفس عن عذاب الروح أو تنحو إلى ترف الكتابة، ترف القراءة، وإلى خفة الحكاية ولقطة النميمة مع هول الفاجعة. ولا بأس من مليحة تتبدى في الصفحة، فارعة متخطية للحدود بين النبأ والنبأ!

غير ملومين أولئك الذين اختاروا المنحى المريح للكتابة. فالحق كل الحق معهم، عندما يتحاشون الخوض في الهموم المريرة، ويحاذرون الاقتراب من حدودها. ولكي لا يؤثم واحدنا على تشاؤمه، وعلى إنكاره للقطات الفرح في فضائنا الممتد من الخيبة إلى الخيبة؛ يتعيّن عليه أن يجتهد وأن يكابر، لكي يصبح في مقدوره عرض إسهامات متواضعة، تلامس النميمة، وأن يحرص على أن تكون اللطائف ذات حيثيات معرفية، تتصل بالآداب والفنون، وأن تتناول سقطات وهفوات الوعّاظ والشعراء والمداحين، ومخازي نفاقهم، ومعهم أدعياء الأدب والقص والمتشاعرون. ولدينا من الطرائق القديمة ــ الجديدة ما يساعد على استيلاد الحكايات من بطون الوقائع، ولا حدود للمخيّلة، وهي تختلق شخوصها وأمثلتها.

كان توفيق الحكيم، قبل نحو ثمانين عاما، قد حدثنا عن جحشه الذي مات قبل أن يُصبح حمارا يُركب. وبادر، فيما كتب، إلى استيعاب أو استضافة الجحش الصغير في غرفته الفندقية، ثم خرج لكي يجلب له حليبا في قارورة للرضاعة. عاد ولم يجد ضيفه في غرفته، واكتشف أنه ترك باب الغرفة مفتوحا. فتّش عنه فوجده واقفا أمام المرآة يتأمل نفسه في غرفة امرأة شقراء تقف بجواره ضاحكة. قال الراوي “يا له من أحمق، شأنه شأن كل الفلاسفة يبحثون عن أنفسهم في كل مرآة ولا يعيرون الجميلات التفاتا!”.

بعدها أصرّ “الحكيم” على إطلاق صفة الفيلسوف على كل حمار. ودأب طويلا على أن يسجل على أوراق العمر حكايات العُمر، كأنما هي “نكشات” رأس حُميري تصلح للنشر في جرائد الصباح، كتنهيقات ضُحى. فهذه، وإن كانت لا تزقزق، أخف وقعا على النفس من أنباء مشحونة بتوترات من كل صنف، مُحمّلة بنُذر النكبات، ولعل هذا هو قلق الكتابة.