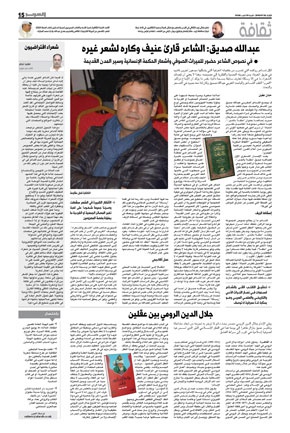

عبدالله صديق: الشاعر قارئ عنيف وكاره لشعر غيره

يجمع الشاعر المغربي عبدالله صديق بين الشعر والبحث، حيث تتعدد مشاربه واشتغالاته، ولا تتوقف عند جنس كتابي واحد، ما ساهم في ثراء تجربته رغم قلة إصداراته حيث له مجموعتان شعريتان صدرت إحداهما بعنوان “مثقلا بالندى..”، فيما تنتظر مجموعة “تفاصيل تفترس الحياة” أن ترى النور في طبعتها الأولى دار منشورات المتوسط، ويبقى عمل الشاعر في البحث والتحقيق مشغلا هاما يعد رافدا إبداعيا مهما بدوره، ونذكر هنا عمله التحقيقي والبحثي “الألفاظ الـمُغرِبة بالألقاب الـمُعرِبة، لعيسى بن قتيبة الدينوري من أعلام القرن الخامس الهجري”.

يعد الإصدار الشعري الأول لعبدالله صديق “مثقلا بالندى..”، تجربة شعرية تراكمت في وعي الكاتب على مدار عمره، وعنها يقول “تعمدت أن أضع وسم ‘نصوص‘ على غلاف هذه المجموعة، التي صدرت بزمن متأخر عن زمن تخلّقها، وهي مجموع ما انتخبته من نصوص تراكمت على مدى أكثر من خمس عشرة سنة، كانت الكتابة فيها طقسا يكاد يكون يوميا، فالكتابة بالنسبة إلي فعل مقاومة للنفي الذي كان يمارسه المحيط والواقع، منذ أول لحظة تكتشف فيها ميلاد مجازك الخاص إلى اللحظة التي تعجز عن اختراق البياض في الورقة”.

إسقاط الزيف

الشاعر ما إن يطالع نصوص المجموعة بوعيه الراهن، تتفكك أمامه أسرار شيفرتها التي كان يخطها “الطفل الغيبي” الذي لم يكن يتبين ملامح وجهه، ولم يكن يفهم إشاراته وقتئذ. “مثقلا بالنّدى ..” كانت، كما يقول، محاولة للإجابة عن سؤال “الحال” بمعناه الوجودي الذي يتوازى مع معناه النحوي، وهذا الأخير هو ما يعلل علامة النصب للحال في “مثقلا”، فيما يظل فعله مستترا بين النقطتين، والذي ربما يكون أحد هذه الأفعال (أتقدم/ أتقهقر/ أقاوم…).

تحقيق الكتب ألقى بالشاعر لسنوات في غمار التراث الأدبي والتاريخي والعلمي العربي وهو بمثابة لذة معرفية لا توصف

أما المجموعة الشعرية الثانية لعبدالله صديق “تفاصيل تفترس الحياة”، فيقول عنها ضيفنا “أعتبرها ردة فعل على صمت أعقب التجربة الأولى واستطال في ظروف كانت شؤون الحياة تسحبنا نحو التلاشي. رأينا كيف سقطت الأفكار الكبيرة وكيف صارت أحلامنا صغيرة. وصرنا جميعا شهودا على لعبة تغير المصائر الجمعية أو الفردية ما يملؤنا بغصة المهزومين، لذلك وجدتني أودع في نصوص هذه المجموعة تلك الغنائية التي كنت أتشبث بها رغم تأفف الأصدقاء منها، مثلما لم أعد أقوى على اجتراح النبرة الصارخة، ووجدتني ألتفت إلى الوراء والما وراء وأقترب أكثر من الجزئي الكامن على مسافة قريبة جدا في الفعل والمشهد والحركة. صرت أحتفل بالتفاصيل لأنها مكمن الحياة”.

وردا على سؤالنا له عن المصادر الشعرية والمعرفية التي يرجع إليها في كتابة نصوصه، يوضح صديق “أستطيع أن أعكس اتجاه السؤال، بالاستفهام معكِ عن المصادر التي ترجع إلى الشاعر في لحظة الكتابة، فتتسرب عابرة أعماق نصوصه أو تطفو على سطحها، وأعتقد أن الدراسات التناصية سواء في صيغتها التي عالجها النقد العربي القديم بمعيارية انتهت بإصدار أحكام من قبيل السرقة والاستدعاء ووقوع الحافر على الحافر، أو في صيغتها الحديثة التي افتتحتها جوليا كريستيفا، إنما كانت تحاول مقاربة هذا السؤال الجوهري في كيفية تخلّق النص عبر القبض على التعالقات التي تشكله. مع ذلك أستطيع عبر بعض النتوءات المعجمية أو التوليفات الصورية أن أتبين في نصوصي حضورا لأثر النصوص المقدسة والميراث الصوفي وأشعار الحكمة الإنسانية وآثارا من مقروءاتي عن سير المدن القديمة”.

وانتقالا إلى الحديث عن مقروئية الشعر العربي الحديث، وإذا ما كان الذوق يكفي لقراءة واعية للشعر أم يجب الإلمام بالعديد من الحقول المعرفية، يقول الشاعر “دعينا في البدء نقرّ بأن الإقبال على قراءة الشعر العربي الحديث أو حضور محافله لا يسلم من آثار أزمة المقروئية التي تخيم على المجتمع العربي، وفي ضوء هذا أظن أن الشاعر مذ كان إنما يكتب لقبيلة الشعراء، يكتب وهو يستحضر قارئا مفترضا لا يتحقق موضوعيا إلا في شبيه له، شريك متواطئ معه في هذه الغواية اللاسعة.

وقبيلة الشعراء لا تملك الحق في إلزام جمهور الشعر بالتسلح بأدوات التفكيك. فالجمهور العريض لا يفكك إنما يتذوق، هنا أجد الجرأة للاعتقاد بوجاهة القراءة الانطباعية رغم كلاسيكية منشئها ودورها في تكوين الذائقة الشعرية عندالقارئ غير الشاعر، أما الشاعر فهو قارئ متربص عنيف لشعر غيره، قلت عنيف وأنا أوشك أن أقول عنه قارئا سيئا”.

|

ولا يظن عبدالله صديق أن أحدا في زمننا هذا يجد الجرأة لكي يتصدّى بإجابة محددة عن رسالة الشعر. فهو يرى أن كلمة “رسالة” أصبحت من الماضي، بل أصبحت فجّة وساذجة في زمننا الذي يمتحن الرسالات بما فيها المقدسة، ومرد ذلك ربما لما في كلمة “رسالة” من المعنى الدعائي والدعوي، لقد ولى ذلك الزمن، ما هو مطلوب من هذا الفن الذي رافق الإنسان منذ فجر وجوده هو أن يستمر بجماله في مجابهة القبح، وبعمقه في مجابهة التكلس، وبصدقه في إسقاط الزيف، وبتحليقه في كسر القيود.

وعن مدى تفكيره في القارئ أثناء الكتابة، يشير صديق إلى أن في ذهن كل شاعر يقيم قارئ ما، وربما إليه -لكونه متطلّبا- يعود الفضل في نقل النص من حالته الهلامية الأولى إلى الصورة النصية التي يرضاها الشاعر، مضيفا “أعتقد أنه كلما قوي حضور هذا القارئ وقويت متطلباته كلما سلم النص الشعري من آفة العجلة التي لا يسلم منها حتى كبار الشعراء”.

عمل أكاديمي

انتقالا إلى الحديث عن عمله البحثي “الألفاظ الـمُغرِبة بالألقاب الـمُعرِبة، لعيسى بن قتيبة الدينوري من أعلام القرن الخامس الهجري”، يبين صديق أن الكتاب هو عمله الأكاديمي في حقل الدراسات اللغوية التراثية، والاشتغال عليه كان تجربة بحثية وإنسانية ثرية استمرت لأربعة أعوام، كان من ثمارها نفض الركام عن كتاب نفيس لم تتبق من نسخه سوى نسخة وحيدة فريدة شريدة احتفظت بها خزانة القرويين بفاس، وهو من تصنيف الحفيد السادس لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب كتاب “الشعر والشعراء”.

ويضيف “الغريب في الأمر أن كتب التراجم والطبقات تخلو من ذكر اسمه رغم أنه عاش في وضح التاريخ الأندلسي، كما أن مشاركته في الدرس اللغوي كانت مشاركة وازنة بالنظر إلى المحصول التأليفي الذي خلفه الرجل ولم يتبق منه غير عناوين الـتآليف التي ترد في كتاب الألفاظ. والكتاب هو معجم لغوي يتناول ظاهرة تنتمي إلى المشترك اللفظي (ما اتفق لفظه واختلف معناه) في قسم خاص منه هو ‘الملاحن’، وهو الظاهرة اللغوية التي تنتقل فيها اللغة من وسيلة للإعراب إلى وسيلة للإغراب بفضل ما تتيحه معاني الألفاظ من انزياحات دلالية”.

ويتابع “إن تحقيق هذا الكتاب بمحاولة إخراجه في الصورة الأقرب إلى الأصل الذي كان عليه ترك آثاره عليّ من جهة تحقيق شعور بالسعادة الغامرة بعد انتشال اسم رجل كان سيظل نسيا في مجاهل التاريخ، كما أنه ألق بي لسنوات في غمار تراثنا الأدبي والتاريخي والعلمي، وهو أمر يحقق لصاحبه لذة معرفية لا توصف”.