صنصال وقدور كاتبان عربيان في مجمع "الخالدين" بباريس

في مئويتها، ذهبت جائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى للرواية لكاتبين من المغرب الكبير، هما بوعلام صنصال (الجزائر) وهادي قدور (تونس)، اللذان اقتسما، الخميس الماضي، الجائزة مناصفة، ونالا تشريفا سبقتهم إليه أسماء مهمة، على غرار فرنسوا مورياك وباتريك موديانو.

منذ منتصف أغسطس الماضي، واقتراب موعد الدّخول الأدبي في فرنسا، طغى الحديث عن روايتين اثنتين (من بين 589 رواية صدرت)، وهما: «2084.. نهاية العالم» لبوعلام صنصال و«المتفوّقون» للهادي قدور، وسخّر ناشرهما (غاليمار) كل ما يملك من إمكانات بشرية ومادية للترويج لهما، وظهرت، في وقت قياسي، قراءات نقدية إيجابية عن الرّوايتين في أهم الصّحف (لوموند، لوفيغارو، ليبيراسيون)، وصار الكاتبان من المطلوبين جدًا في البرامج الثقافية، التّلفزيونية والإذاعية، وفي المواعيد الإخبارية، ثمّ سطع اسمهما في القوائم الأولية لترشيحات أهم جوائز الخريف (غونكور، رينودو، فيمينا)، ليفتتحا موسم 2015 بجائزة مشتركة، مع إمكانية حصولهما، في الأيام القادمة، على جوائز أخرى.

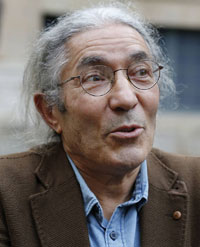

بوعلام صنصال مقاومة من الداخل وأخرى من الخارج

تاريخيًا، ظلّت علاقة الكاتب الجزائري باللغة الفرنسيّة ملتبسة، ﻓ«غنيمة الحرب» كما عبّر عنها كاتب ياسين تحوّلت إلى مرادف للانتماء وللأيديولوجيا، ومن يكتب بالفرنسية، في الجزائر، سيجد نفسه خاضعًا لقراءات «ما وراء أدبية»، ولم يسلم بوعلام صنصال (1949)، الذي وصل متأخرًا إلى الأدب، من هذه النّزعة المحلية، التي تتّجه نحو تجريد النصّ الرّوائي من قيمه الجمالية، وتنظر إليه وفق مقاربات ذاتية.

منذ روايته الأولى «قسم البرابرة» (1999)، أحدث صنصال خلخلة في الرواية الجزائرية، وهو الخارج من عباءة رشيد ميموني (1945-1995)، حيث كرّس جهده في إعادة مراجعة التّاريخ الفردي، ثم التّاريخ الجمعي في بلده، تجنّب السّقوط في المدائح المتعارف عليها، وحاول، بهدوء، هدم «المقدّسات» التي صنعتها البروباغندا الرّسمية ودافعت عنها منذ 1962. وقدّم ملمحا مغايرًا لشخصية الجزائري، مُجردًا إيّاه من هالة «البطولات المزيّفة» التي آمن بها كثيرًا من دون مساءلة أو نقد.

رواية صنصال الأولى وضعته على خطّ المواجهة مع مواطنيه، الذين لم يرق لهم النّظر إلى مشهدهم الهزليّ كما صوّره صنصال، ووضعت كاتبها على عتبة تجربة أدبية سجالية، بعدما عاش سنوات طويلة في الجامعة، معلقا في بين أقسام الهندسة ثم الاقتصاد، لتتلوها ثلاث روايات أخرى لم يكن لها صدى مثل الأولى، حتى جاء عام 2008، حيث أصدر رواية أخرى صادمة، كلّفته بداية القطيعة الحقيقية مع الدّوائر الرّسمية في البلد، وهي رواية «قرية الألماني».

|

في هذه الرواية يحكي صنصال عن ضابط سابق في الجيش النّازي، يفرّ من ألمانيا بعد الحرب، نحو تركيا، ومن هناك يُسافر إلى مصر، ويرسله لاحقًا جمال عبدالنّاصر إلى الجزائر لمساعدة جيش التّحرير الوطني، يستقر في قرية شرق البلد، وينضمّ للثّورة، ويدخل في الإسلام ثم يلقى مصرعه، في النّهاية، على يد واحدة من الجماعات الإسلامية سنوات التسعينات.

الرواية جاءت من خلال مذكرات تركها البطل ووصلت إلى ابن له، والذي سينتحر بعدما علم بماضي والده النّازي. حين صدور الرواية، وما رافقها من استقبال مهمّ في الميديا الفرنسية، تحرّك «التيّار الوطني» لنقد الطّرح الذي ذهب إليه النصّ، وتبرأ من كلّ علاقة للثورة الجزائرية مع النازية ومع نازيين سابقين (علمًا أن مراجع تاريخية تؤكد لجوء ضباط نازيين لدول عربية تجنبا للتصفيات الجسدية التي تلت مباشرة الحرب العالمية الثّانية)، وظلّ بوعلام صنصال متمسكا برأيه، ومصرحًا، في أكثر من مرة، أن الرواية مستقاة من قصّة حقيقية.

شارع داروين

وفي 2011، في لحظة اشتعال الشّارع العربي بالحراك الشّبابي، الذي لم يصل إلى الجزائر، وبداية سقوط الأنظمة السياسية القديمة، أصدر رواية «شارع داروين»، التي واصل فيها الكاتب مراجعاته لتاريخ البلد، ليكتب بورتري امرأة في لحظة الاحتضار، ثم يعود إلى ماضيها من خلال واحد من أبنائها، ويسرد كيف كانت تسيّر ماخورًا ثم صارت سيدة أعمال، والتقت بالرئيس جمال عبدالنّاصر وأحمد بن بلة، وساهمت بجهدها ومالها في الثّورة التحريرية، وهي رواية نال عنها «جائزة الرّواية العربية»، في دورتها الأولى، التي تبناها معهد العالم العربي، ولكن قبل أيام من تسلمه الجائزة نفسها قرّر الكاتب نفسه زيارة إسرائيل، لحضور مهرجان أدبي، لينزلق بسبب حماسته المفرطة، ويجد نفسه «شخصا غير مرغوب فيه» في بلده الأمّ، ويتعرّض لهجمات عنيفة، في بعض الصّحف، ومنعا له من حضور أيّ واحدة من التّظاهرات الثقافية الرّسمية، هكذا واصل حياته على الهامش، في الجزائر، وتحوّل إلى واحد من الأسماء الأكثر مقروئية في أوروبا، نظير أيضا خرجاته الراديكالية تجاه حركات الإسلام السياسي.

نهاية العالم

قبل شهرين من اليوم أصدر روايته الأخيرة «2084.. نهاية العالم». في هذه الرواية يطفو ظلّ «1984» لجورج أورويل كضيف ثقيل، كان من الممكن التّخلص منه، أو ربما أراد صنصال، عن قصد، الرّبط بين روايته وأورويل من منطلق ترويجي لا أكثر.

في «2084» يجد القارئ نفسه في مملكة «أبيستان» التي يحكمها «أبي»، ويعيش سكانها في قطيعة مع تاريخهم ومع ما يوجد خلف حدودهم، هي مملكة تهيمن عليها الأصولية، ولا يستطيع أيّ واحد يعيش فيها التّفكير خارج الجماعة، هي رواية تتقاطع جزئيا مع «خنوع» لميشال ويلباك في نظرتها المتشائمة لمستقبل تحكمه عصبة دينية، حققت مبيعات معتبرة منذ صدورها، لكنها سقطت، في الجولة الأخيرة من السّباق نحو الجائزة الأهمّ: غونكور، التي ما يزال الرّوائي هادي قدور يمني نفسه نيلها.

صار الكاتبان من المطلوبين جدا في البرامج الثقافية، التلفزيونية والإذاعية، وفي المواعيد الإخبارية، ثم سطع اسمهما في القوائم الأولية لترشيحات أهم جوائز الخريف (غونكور، رينودو، فيمينا)، ليفتتحا موسم 2015 بجائزة مشتركة

هادي قدور لا يترك الكرسي فارغا

في تونس، الوضع مختلف قليلا، فعلاقة الكاتب التونسي بلغة المستعمر القديم تبدو أقل حرجًا، ولكن بالمقابل، حضور الرواية التونسية في المشهد الفرانكفوني ظلّ لمدة طويلة حضورًا ثانويًا، منذ المؤسسين، مع ألبير ميمي مثلا، وروايته الأولى «1953»، ثم الجيل الثاني، مع عبدالوهاب المؤدب، الذي أصدر رواية لافتة عام 1979 «طلاسم»، قبل أن ينسحب للشّعر ثم للمقاربات الفكرية، وعلى العكس منه، انتقل هادي قدور (1945) من الشّعر إلى الرّواية، فأصدر عددًا من الدواوين: «نهاية موسم قطاف العنب» (1989)، «كرسي فارغ» (1992) و«عبور إلى لوكسمبورغ» (2000)، ومع اقتراب عيد ميلاده الستين أكمل قدور مخطوط رواية أولى له ضخمة (حجمًا)، أرسل المخطوط إلى دار غاليمار، التي أعادت النّظر في بعض مفاصله، وصدر في السّنة نفسها، بعنوان «ولتنبارغ»، نال عن العمل جائزة غونكور للرواية الأولى (2005).

مغنية أميركية وصحافي فرنسي

في هذه الرّواية، التي لم تخل من نفس شعري، جرّب قدور خلطة تاريخية، مع إيقاع دراماتيكي، جمع بينهما بقصة حبّ، حيث يُصادف القارئ في فصولها شخصيات مختلفة: كاتب ألماني وصحافي فرنسي ومغنية أميركية، ورجل مخابرات وغيرهم، يحكي أقدارًا شخصية تتقاطع مع أقدار صنعت تاريخ جزء من أوروبا في القرن الماضي، يرسم وجوها ويعود، في كلّ مرة، للماضي بفلاش باك لسرد الجوانب اللامرئية من حيوات الشخصيات.

وبعد خمس سنوات من نجاح الرّواية الأولى، أعاد هادي قدور الكرّة مع رواية ثانية: «لباقة» (2010)، التي ينتقـــل فيها إلى إنكلترا، سنوات العشرية الثانيــة من القرن الماضي، ليحاول ملامسة الحياة الاستثنائيـــة في هذا البلد خلال فترة ما بين الحربين العالميتين.

ثم جاءت روايته الثالثة، مع الدخول الأدبي هذا العام، بعنوان «المتفوّقون»، التي تدور في عام 1922، في قرية تسمى نابس، تشبه في ملامحها «قابس» التّونسية، حيث يصل فريق تصوير أميركي، ويثير حوله جملة من الحساسيات والآراء المتضاربة فيما بينها، بين أعيان المدينة والمعمرين الفرنسيين، وكذا الشباب المنخرط في الحركة الوطنية، حيث ينظر كلّ طرف للوافدين الجدد بطريقة مختلفة، ويرون فيهم عاملا قد يؤثر على سير الحياة العادية لنابس. في هذه اللحظة من الالتباس في الرؤى وتداخل التعليقات، ثم الاحتكاك بفريق التّصوير ستولد حكايات وقصص حبّ ومسرات شخصية لبعض أبناء القرية نفسها.

|

في الرواية ذاتها، يظهر ديكور ثلاثي، مكوّن من عرب وفرنسيين وأميركان، مع ما يحمله كلّ طرف من خصومات للآخر، في فترة كانت فيها السينما الهوليودية في بداياتها، ولم تجد وقتها من فكرة أفضل من تصوير «غرائبية الشرق»، على شواطئ شمال أفريقيا، لإقناع المشاهد المقيم خلف المحيط وكسب رضاه.

رواية إيكزوتيكية

رواية «المتفوّقون» أعادت للواجهة حياة غير موثّقة كما ينبغي، عن فترة العشرينات من القرن الماضي، لكنها تفوح، في بعض مقاطعها، بتلك النّظرة الإيكزوتيكية للأهالي، في شمال أفريقيا، وتصوّر الدونية في التعامل معهم من طرف أوروبيين أو أميركان، هي رواية مُهادنة، لكنها بالمقابل، تعبّر عن تلك النزعة من الصدامات الخفية بين الثقافات المختلفة، التي تشكلت منذ أكثر من قرن وما تزال مستمرة، وتروي، ضمنيًا، بدايات نمو الوعي القومي التحرري في المنطقة.

رواية «المتفوّقون» (وهي كلمة كانت تُطلق في تونس على معمرين أوروبيين، كنقيض لبقية الشعب من عرب ويهود)، وبعد نيلها جائزة الأكاديمية الفرنسية أو «مجمع الخالدين» للرواية، تواصل طريقها نحو الجائزة الأهم «غونكور»، التي سيُعلن عنها هذا الثلاثاء.

لكن الأمر لن يكون سهلا، خصوصا إذا علمنا أن قدور سيكون جنبا إلى جنب مع ماتياس إينار وروايته الأخيرة «البوصلة» التي تستثمر أيضا في تاريخ الشرق، وبنظرة أقل إيكزوتيكيــة، بالإضافة إلى رواية أخرى مهمة، تلامس النظرة الفرنسية للشرق دائما «هذا البلد الذي يشبهك» لتوبي ناتان (من مواليد القاهرة – 1948) وأخيرًا رواية «تيتوس لا يحب بيرينوس» لناتالي أزولاي.

إقرأ أيضا:

◄ شجرة في مهب الريح: فصل من رواية \'المتفوقون\' لهادي قدور

◄ بوعلام صنصال من معارضة الدكتاتورية في الجزائر إلى مباركة الاحتلال الإسرائيلي