سيرة جديدة لنجيب محفوظ وصولا إلى ليلته الأخيرة

مع تشعب الأجناس الأدبية واستقلال كل منها عن الآخر من جهة وتداخلها إلى حد التمازج من جهة أخرى، بات من الأهمية وضع ما يشبه العقد بين القارئ والكاتب بوضع جنس العمل على الغلاف، وهو عقد ضمني بين الطرفين حول نوع النص المقروء، ولكن هذا العقد قد يثير إشكالات كثيرة، خاصة إذا كان النص متداخل الأجناس على غرار كتاب الروائي المصري أحمد فضل شبلول “الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ”.

“الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ” لأحمد فضل شبلول كتاب استثنائي في شكله، استثنائي في الأسئلة التي يطرحها. استمتعت به من صفحاته الأولى، وعشت مع كل حرف فيه، أعجبتني فيه جوانب كثيرة، سأشير إلى بعضها في عرضي، وإن كنت أوقن أني لن أستطيع أن أغطي كل هذه الجوانب.

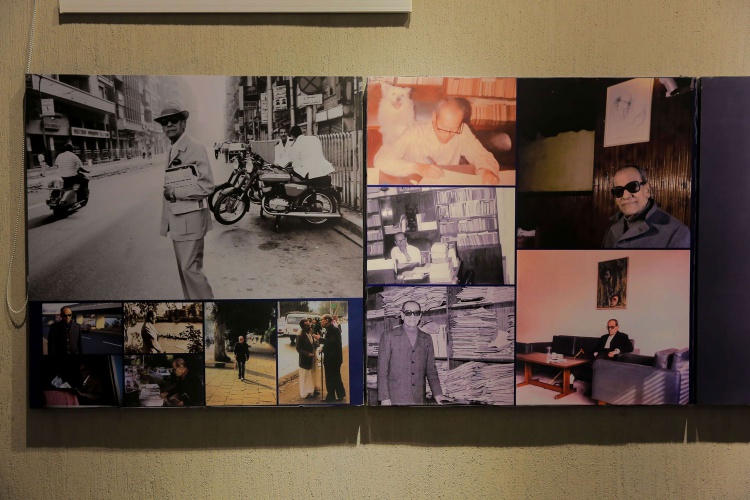

أول ما تصفحته بدا لي الكتاب مربكا، دلفت إليه من باب العتبات أولا، فالعتبات مدخل أولي، قد تقودك إلى اقتناء الكتاب وقراءته، وقد تقودك إلى الزهد فيه. الغلاف عليه صورة نجيب محفوظ، وهو يرفع يده اليسرى، كأنه يودع هذا العالم، وتحت اسم نجيب محفوظ كتبت كلمة “رواية” بخط صغير.

وكلمة الغلاف الأخيرة فقرة على لسان محفوظ يوجه فيها الكلام إلى المؤلف الذي كتب اسمه أولا أحمد فضل شبلول، وإن يكن بخط أصغر من الخط الذي كتب به اسم نجيب محفوظ. ثم عنوان دال في الصفحة الأولى، احتل كل الصفحة، وكتب في منتصفها “غوص في الأعماق”، تلتها صفحة أخرى فيها إهداء موجه لنجيب محفوظ نفسه: “إلى أستاذي نجيب محفوظ الذي اختلف معه فيما قاله للفنان أحمد زكي إن شخصيتي لا تصلح فيلما”، كأنه هنا يعدنا بأنه سيقدم في عمله ما يجعل شخصية محفوظ صالحة لأن تكون فيلما سينمائيا. أما الفهرس فيحتوي على فصول أغلب عناوينها هي عناوين روايات نجيب محفوظ نفسه.

إشكالية التجنيس

الكتاب يقدم شكلا أدبيا متداخلا فيه مزج بين السيرة الذاتية والسيرة التي كتبها أحمد فضل شبلول عن محفوظ

لكن الارتباك يظهر من السطور الأولى في النص نفسه الذي دلفنا إليه من العنوان الذي كتبه شبلول على الغلاف “رواية”. في هذه السطور نقرأ أسماء مثل محمد سلماوي وجمال الغيطاني ويوسف القعيد، وهي أسماء حقيقية يعرفها كل من يعرف نجيب محفوظ وبعدها بقليل يظهر نجيب محفوظ باسمه الحقيقي، ثم في ثنايا النص يظهر اسم أحمد شبلول نفسه على لسان نجيب محفوظ، إضافة إلى عشرات الأسماء الأخرى التي لها وجود حقيقي، وأدوار معروفة في حياة الرجل.

تظهر هذه الأسماء دون مواربة، فأين تظهر الربكة في هذا العمل؟ ولماذا وصفته أولا بأنه عمل استثنائي؟ والإجابة عن السؤالين واحدة، وهي تأتي ضمن سؤال أكبر هو سؤال التجنيس الأدبي؟ فهل نقرأ هذا العمل بوصفه رواية كما أراد شبلول؟ أو نقرأه بوصفه سيرة ذاتية كما تؤكدها كل الإشارات السابقة؟ وإذا كانت رواية، فهل نحللها بوصفها عالما تخييليا من صنع المؤلف الحقيقي الموجود اسمه على الغلاف؟ وهو هنا أحمد فضل شبلول، وإذا كانت سيرة ذاتية فما هو موجود أمامنا ليس سيرة ذاتية، لأن هناك مؤلفا حقيقيا هو شبلول يكتب عن شخص حقيقي مشهور هو محفوظ؟ وإذن هي ليست سيرة ذاتية؛ لأن تعريف السيرة الذاتية كما حددها فيليب لوجون، أهم من كتب في نظرية السيرة الذاتية، “حكي استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته”.

وإذا أردنا أن نطبق هذا التعريف على “الليلة الأخيرة” فلن ينطبق، أو هكذا يبدو لنا. وإذا كانت هي سيرة كتبها شبلول عن محفوظ حتى وفق تعريف لوجون للسيرة الذي هو “تاريخ إنسان مشهور مروي من طرف شخص آخر”، فإننا سنجد في العمل أجزاء كثيرة تخلخل هذا التعريف.

إذن نحن أمام معضلة كبيرة لا يمكن تجاوزها، لأن حل هذه المعضلة سيؤسس أسلوب التحليل لهذا العمل، وهي معضلة كبيرة لأن فيليب لوجون الذي يعود إليه كثيرون وهم يحللون السيرة الذاتية لم يحتط لهذا النوع الإشكالي الذي يظهر في “الليلة الأخيرة”. لقد كان في ذهن لوجون شكلان أساسيان للسيرة؛ أحدها هو السيرة الذاتية Autobiography ، والسيرة Biography، وما يتفرع عنهما من أنواع. لكن نحن هنا أمام شكل أدبي مزج فيه شبلول بين النوعين، فإذا أردت أن تقول إنها سيرة ذاتية في بعض أجزائها، فأنت محق في رأيك، وإذا أردت أن تقول إنها سيرة كتبها شبلول عن محفوظ، فأنت كذلك محق. وإذا لمحت فيها جوانب روائية، فلست بعيدا عن الحقيقة. كيف ذلك؟

لا بد أولا أن تعود إلى الطريقة التي خطط بها شبلول عمله، وإلى طبيعة المراجع التي اعتمد عليها في كتابه. لا بد من الإشارة هنا إلى أن شبلول أورد واحدا وثلاثين مرجعا في نهاية عمله أطلق عليها اسم “مرجعيات”، وهو أمر نادر في الروايات، صحيح أنه لم يقم بعملية التوثيق المتبعة في البحوث العملية، لكن إشارته إليها تعني أن هناك في عمله ما لا يمكن نسبته إليه نسبة خالصة. وهذا يضرب معولا ثانيا في التخييل داخل النص، المعول الأول هو وجود الأسماء الحقيقية في العمل، وهذا المعول الثاني أهم من المعول الأول لأن حجم وجوده في النص كبير وطاغ. وحتى أكون دقيقا، فإنه يخلق في العمل تخييلا من نوع آخر غير النوع الذي تخلقه الروايات الخالصة.

كل العمل قام على الليلة الأخيرة في حياة محفوظ، ليلة تخيل فيها أحمد فضل شبلول بنفسه، وليس السارد الذي يفترض أن يكون في أي عمل روائي، أنه التقى بالرجل في المستشفى في ليلته الأخيرة، وأن الرجل بدأ يقص عليه سيرة حياته طالبا منه ألا يقاطعه، وفي الفصل الأخير الذي عنوانه “نهاية” يتخيل لحظة وفاته.

هذان الفصلان؛ الأول “بداية” والأخير “نهاية”، يمكن أن ننسبهما إلى عالم التخييل الروائي، خاصة الفصل الأخير. الفصل الأول يختلط فيه التخييلي بالواقعي قليلا، حتى وإن كان شبلول يظهر بنفسه في العمل. صاغ شبلول الفصلين صياغة تخييلية محكمة، فيها كل عناصر التخييل الروائي، بينما الجزء الأكبر الذي يستغرق ما يقرب من ثلاث مئة صفحة أمره مختلف. لماذا؟ لأنه ينتمي إلى السيرة/ السيرة الذاتية، وأنا هنا أتعمد أن أخلط بين النوعين.

الكثير مما في هذا الجزء يمكن أن ننسبه إلى محفوظ نفسه في الحوارات الكثيرة التي أجراها، والتي تتبعها شبلول، ثم أعاد صياغتها على الصورة التي رأيناها في العمل، وبعضه يمكن أن ننسبه إلى شبلول، في انطباعاته الشخصية عن محفوظ، أو في المواقف التي عاينها معه. بعض هذا الفرق يمكن أن نلاحظه بيسر حين يتدخل شبلول، ويعلق على أمر ما يقوله محفوظ، وبعضه الآخر لا يمكن ملاحظته، لأنه مبثوث في ثنايا كلام محفوظ عن نفسه، وهو تخمين أظن أنه صادق.

مثلا هذه الفقرة “رغم اقترابي الآن من الموت، فإني لا أفكر فيه، ولأنه واقع لا محالة، فإنني أفكر في أشياء أخرى غيره، ومنها الحياة التي أحدثك عنها الآن، لذا أشعر أن وجهي مضيء، وليس مظلما أو منطفئا. الخوف من الموت يبدأ عندما يدرك الإنسان بأنه لم يعش الحياة بأكملها، والحمد لله أنا عشت الحياة بطولها وعرضها وعمقها”.

السيرة والتخييل

لم يكن شبلول معه في لحظاته الأخيرة حقيقة، نعرف من الفصل الأول أن كل هذا تخييل، لكننا هنا أمام نص ينسب إلى شخصية حقيقية آراء في الموت، أو تحديدا في موته الشخصي المتوقع. فمن أين جاء شبلول بهذه الآراء؟ نحن هنا أمام احتمالين: إما أن محفوظا قال بها في مقال له أو حوار، أو أنه رأي شخصي لشبلول نقله على لسان محفوظ في لحظته التخييلية الأخيرة.

في الاحتمال الأول قد يمكننا أن نطالب شبلول بأن يأتي لنا بمرجعه في هذا الرأي، لكنه، وقد بنى عمله بناء تخييليا وكتب على غلافه أنه رواية، أوقعنا في مأزق بحثي. فلا يمكن لنا أن نطالبه بالتوثيق، لأن هذا يتعارض مع مقتضيات الرواية، لكننا أيضا لا يمكننا أن نتجاهل هذا الرأي، فنتسامح في نسبته إلى محفوظ، فإذا لم نستطع الوصول إلى مصدره فسيبقى لنا الاحتمال الثاني، وهو أن هذا رأي شبلول، لكن هل يحق له، بوصفه يكتب سيرة محفوظ، أن ينسب إليه آراء لم يقلها؟ قد تبدو الإجابة بالنفي للوهلة الأولى.

سيقال إن هذا عمل غير أخلاقي، يوقع القراء في ارتباك، وقد يعتمد على هذا الرأي أحد الباحثين في تحديد موقف محفوظ من الموت. لكننا يمكن أن ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى، فشبلول يعرف المأزق الأخلاقي الذي سيقع فيه لو نسب إلى محفوظ ما لم يقله. استنتاجي أنه فعل شيئا قد يكون مقبولا لكثيرين. إنه استوعب أعمال محفوظ الروائية، وتشرب حواراته الكثيرة، وتتبع مواقفه من الموت، ثم أعاد صياغتها على الصورة التي خرجت بها في هذا النص. وإذا كان هذا الاستنتاج صحيحا، فعلى أي باحث أن يأخذ موقف محفوظ من الموت من خلال هذا النص إجمالا، دون الوقوف أمام اللغة فيه، هنا نحن مع لغة شبلول، فلا يمكن لنا أن نحاكم محفوظا على ألفاظ لسنا على يقين من أنه قالها بنصها.

محفوظ لم يكتب سيرته الذاتية بل وزعها توزيعا معقدا في حواراته وأعماله الروائية ولقاءاته، لذا يجمعها شبلول بدقة

أوردت النص السابق أنموذجا على الطريقة التي اشتغل بها شبلول في الكتاب، كل ما جاء على لسان محفوظ في ليلته الأخيرة يثير هذه القضية التي حاولت أن أوضحها هنا، ومرة أخرى يعود السؤال الأساسي: ما طبيعة هذا العمل الذي نقرأه؟ نحن أمام ثلاثة أنواع أدبية قد تشترك كلها في أنها من السرد، لكنها تختلف في آليات تحليلها: رواية، سيرة، سيرة ذاتية. شبلول يقول إنها راوية بحسب ما كتبه على الغلاف، وقد يظهر في النص ما يبرر هذا التصنيف، وهناك رأي آخر يخلط بين النوعين الأخيرين: السيرة والسيرة الذاتية، وأيضا هناك ما يبرر هذا التصنيف. إذن نحن أمام معضلة لم يتحسب لها فيليب لوجون وهو ينَظر إلى السيرة الذاتية.

لا بد هنا أن أقف أمام الفصل الأخير، الذي أظن أنه أفضل فصولها، فهو يبدأ بكلمة ختامية لمحفوظ يوجهها إلى شبلول، كلمة تدور حول الموت وفلسفته وتوقعاته منه وأمنياته لما بعد الموت. ثم تدخل امرأة، قال عنها شبلول إنها ممرضة أخرى، لكن الحوار الموجز بينها وبين محفوظ واستطاعتها رؤية شبلول يعنيان أنها لا تنتمي إلى هذا العالم، وأنها تهيئة للحظة الموت.

ثم يدخل على محفوظ أبطال رواياته الكبار: السيد أحمد عبدالجواد وعيسى الدباغ وحميدة وغيرهم. وبعدهم تدخل شخصيات حقيقية انتقلت إلى العالم الآخر قبله؛ صلاح جاهين وتوفيق الحكيم ويحي حقي، وأقحم بينهم محمد سلماوي لا أدري لماذا؟ ثم يأتي الجبلاوي المهيب الذي يدور بينه وبين محفوظ حوار طويل، ينتهي بأن يعين الجبلاوي أحمد فضل شبلول ناظرا للوقف الجديد، ثم يستفيض شبلول بعد ذلك في وصف اللحظات الأخيرة التي سبقت موت نجيب محفوظ، وينهي الفصل نهاية لافتة حين يلمح نملتين تصعدان وتمرحان في جسد الأستاذ.

وإذا كنت أحصر نفسي في سؤال التجنيس الأدبي، فإن عناصر التخييل في هذا الفصل قوية، يمكن معها أن ننسبه إلى جنس الرواية، ومعه، وإن بدرجة أقل، الفصل الأول. يتم تبادل السرد هنا بين الضمير الشخصي المنسوب إلى محفوظ وضمير الغائب الذي ينسب إلى شبلول نفسه، وحتى في هذه المساحة التي يحتل فيها ضمير الغائب الصدارة، فإنه يضمنها حوارات على لسان محفوظ يوجهها إلى شبلول أو إلى الجبلاوي، بجانب هذا تمضي حركة اللغة بالفصل حتى النهاية المتوقعة في أسلوب رشيق سلس وتخييل هائل ولفتات عميقة مثل التفاته إلى النملتين.

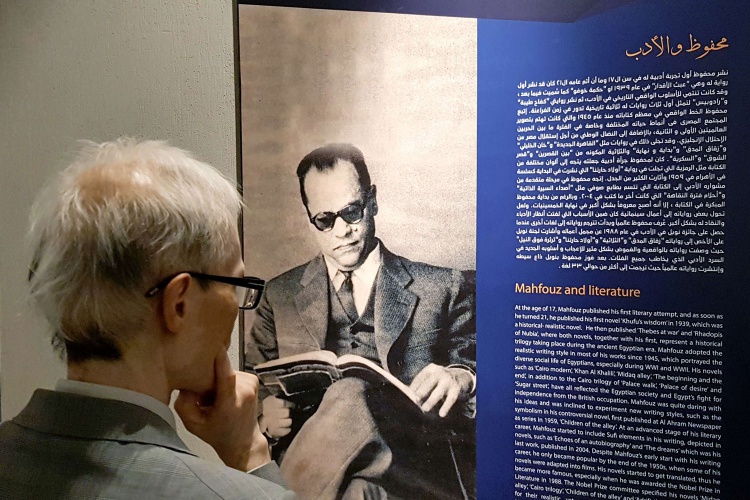

قد يصعب هنا القول الفصل في هذا العمل، والصعوبة تكمن فيما وضعه شبلول على الغلاف؛ فقد وصف عمله بأنه رواية، والكلمة في ذاتها تمنح القارئ ميثاقا قرائيا يدخل به إلى العمل بوصفه رواية. لكنه، وهو يتقدم في القراءة، يجد شيئا مختلفا كما قلت؛ يجد نمطا استثنائيا تختلط فيه السيرة والسيرة الذاتية والرواية، ولأن محفوظا لم يكتب سيرته الذاتية في كتاب كامل، بل وزعها توزيعا معقدا في حواراته المكتوبة وأعماله الروائية ولقاءاته الشفوية، فقد بذل شبلول جهدا هائلا من أجل لملمة كل هذا والخروج بنص أقرب إلى روح نجيب محفوظ، وأرى أنه نجح في هذا. مع ذلك يبقى السؤال معلقا: ما طبيعة التجنيس الأدبي في هذا العمل؟ ويكفيني هنا طرح السؤال.