روايات إحسان عبدالقدوس تعالج الصراع الحضاري والعنصري

يعتبر الصراع الحضاري والعنصري فرعين من شجرة واحدة من حيث الأسباب والأهداف، وتعود نشأة هذه القضية واستفحال خطرها إلى تعدد الدول وكثرة البلدان واختلاف المجتمعات، وما يصاحب ذلك من اختلاف في اللغة والفكر والعقيدة والثقافة، حيث أدى ذلك الاختلاف إلى تنوع الحضارات، ومحاولة كل مجتمع الانتصار لحضارته، ثم تطور الصراع حتى أصبحت كل جماعة عِرقية تسعى إلى الانتصار لنفسها على حساب الأعراق الأخرى وإن كانت تنتمي معها إلى حضارة واحدة.

وقد اهتمت الآداب الإنسانية بهذه القضية العامة التي اشتعلت بسببها حروب وخُربت أوطان ومجتمعات، ومع ظهور الفن الروائي في العصر الحديث اتسعت دائرة الاهتمام بمثل هذا النوع من القضايا، وسال فيه مداد الأقلام، كل يعالج المسألة من وجهة نظره، أو بحسب ما تمليه عليه الوقائع والأحداث، إضافة إلى عوامل أخرى قد تتحكم في معالجته لهذه القضية، على البعد السياسي أو الاجتماعي أو غير ذلك مما يتوقف على حيادية الكاتب ونزاهته واستقلاله الفكري.

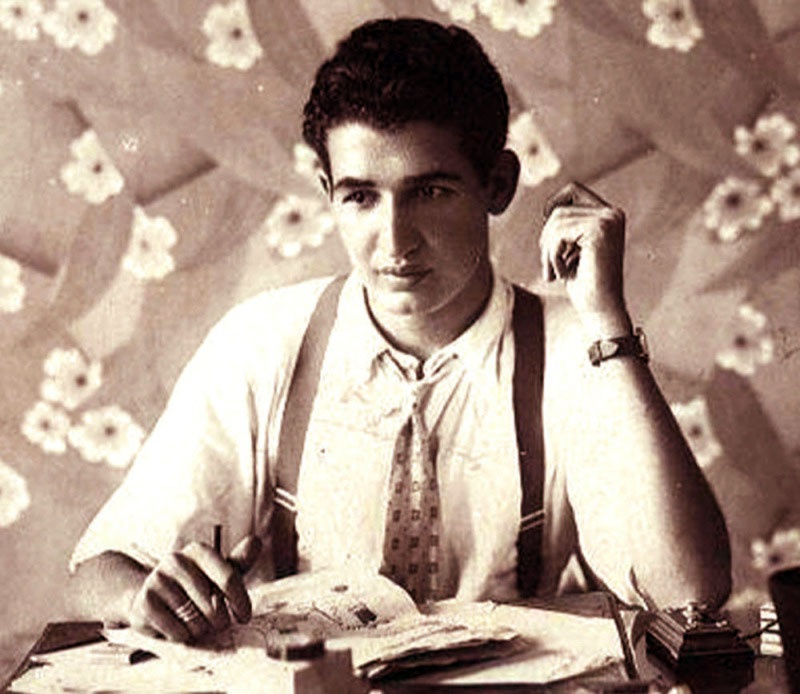

ويعتبر الكاتب المصري الراحل إحسان عبدالقدوس واحدا من أبرز الروائيين العرب الذين نشطوا في مواجهة هذه القضية؛ فقد تناول عبدالقدوس صورا متعددة من صور الصراع الحضاري والعنصري في عدد من رواياته، ومن أمثلة الصراع الحضاري عنده قوله في رواية “يا عزيزي كلنا لصوص” -وهو يذكر صفات شخصية “مرتضى السلاموني” الذي كان أبوه يشتري له النجاح في مراحل التعليم دون اجتهاد أو تفوق من مرتضى، ولم يكتفِ أبوه بذلك بل أرسله بعد تخرجه إلى موسكو، فنال شهادة الدكتوراه- “ولعل موسكو تتعمد توزيع الشهادات على الطلبة الأجانب دون أن يصلوا إلى المستوى العلمي الذي يستحق هذه الشهادة، لأنهم لا يريدون أن يصل الأجانب إلى أي مستوى؛ العلم مقصور على أبنائهم وحدهم”.

وهنا نجد عبدالقدوس يصور موسكو في صورة الدولة المتقدمة علميا، التي تبخل بخبراتها على غيرها، حتى تظل وحدها في طريق الريادة والتقدم دون منافس، وفي سبيل ذلك تتعامل مع البعثات العلمية الوافدة إليها بطريقة تنعدم فيها الشفافية، فهي تجني أموال تلك البعثات في مقابل بضاعة فاسدة، تتمثل في منح تلك الشهادات العلمية الرفيعة لمن لا يستحق، وهذه حلقة من حلقات الصراع الحضاري، وآلة من آلاته؛ فبعض الدول تتعمد تسليط الأضواء على الضعفاء في مجالاتهم من أبناء الدول الأخرى، حتى تُظْهرهم في صورة النابغين المتفوقين، ليتم تصعيدهم إلى أعلى المناصب في بلادهم، وحينها يتعاملون مع الأمور بحجمهم الحقيقي، وسرعان ما تسقط بلادهم بسبب ضعفهم وفشلهم، فتتحقق غاية الطرف الذي يحرك ذلك الصراع.

والجدير بالذكر أن هذه الصورة تحديدا من صور الصراع الحضاري قد أصبحت بعض الدول تمارسها ضد شقيقاتها من الدول التي تنتمي معها إلى عِرقٍ واحد وبيئة واحدة وإقليم جغرافي واحد.

أما نماذج الصراع العنصري فنجد أحدها في رواية “ثقوب في الثوب الأسود”، من خلال قصة أحد المرضى النفسيين، وهو “سامي” الذي “وُلِد من أم زنجية وأب أبيض، وقد سقطت هذه الحقيقة في عقله الباطن نتيجة تجاهلها، ثم بدأ الصراع بين عقله الباطن وعقله الواعي، كل منهما يريد أن يسيطر عليه، فإذا انتصر العقل الباطن أصبحت لسامي شخصية زنجية، وإذا انتصر العقل الواعي أصبحت له شخصية الرجل الأبيض، والعقل الباطن يعلم أن أمه هي هذه المرأة التي كانت تذهب إليه في صغره وتروي له أساطير الزنوج، ولو استمرت هذه المرأة في الذهاب إليه فربما استطاع العقل الباطن بمرور الأيام أن يلتقي مع عقله الواعي حول حقيقة واحدة، ولكن المرأة انقطعت عن الذهاب إليه، منعها أبوه، فنسيها سامي وسقطت هي الأخرى في العقل الباطن مع أصله الزنجي، إلى أن قابل ‘بيندا’، وكانت ‘بيندا’ تشبه أمه، فأثارت رؤيتها عقله الباطن وحركته ونصرته على عقله الواعي، فأصبحت تسيطر عليه شخصية الزنجي إلى أن يهدأ العقل الباطن، فيعود ويستقر عقله الواعي”.

وهذا هو ملخص قصة سامي، تلك الحالة التي قال عنها الطبيب النفسي بطل الرواية “والسبب في تركيز اهتمامي على حالة سامي أنها حالة لا تمثل فردا ولكنها تمثل مجتمعا كاملا قائما في أفريقيا وفي آسيا؛ هو مجتمع الأولاد المخلطين، الذين يختلط في عروقهم الدم الأبيض والدم الملون، أو مجتمع ‘الماتيس’ كما يسمى في أفريقيا”.

فعبدالقدوس يهدف من قصة سامي في هذه الرواية إلى إثارة قضية الصراع العنصري، التي تناولها بإحكام واستطاع الإلمام بأبعادها وملابساتها كما يتضح من هذا النموذج، وتتضح براعة الكاتب في الجمع بين العنصرين المتصارعين في شخصية واحدة، حيث جعل شخصية سامي وليدة لهذين العنصرين؛ من أب أبيض وأم زنجية، فنتجت عن ذلك عقدة نفسية عانى منها مدة طويلة من حياته، إلى أن التقى بالطبيب النفسي، الذي بدأ في فحص شخصيته والنفاذ إلى أغوارها، حتى تمكن من القضاء على هذه العقدة وتخليص سامي منها.

وقد ذكر إحسان عبدالقدوس في قصة سامي نماذج من التعاملات العنصرية؛ فقد كان سامي يعمل في إحدى المزارع التي يمتلكها الفرنسيون، الذين كانوا يجعلون أجر العامل الزنجي أقل من ربع أجر العامل الأبيض، وكان سامي من الجنس الأبيض الذي ورثه عن أبيه، فكان يحصل على أجره كاملا، لكنه ثأر لأخواله الزنوج، بعد أن حاول إقناع صاحب المزرعة بأن يدفع لهم أجرهم كاملا مثل البِيض، لكن صاحب المزرعة رفض، فنظم سامي مطالبة جماعية من عمال المزرعة، فجاءت الشرطة وألقت القبض عليهم جميعا ما عدا سامي لأنه أبيض وليس زنجيا كالمقبوض عليهم، لكنه استمر في ثورته. وفي نهاية الرواية ينتصر عبدالقدوس للعنصر المظلوم، وهو العنصر الزنجي.