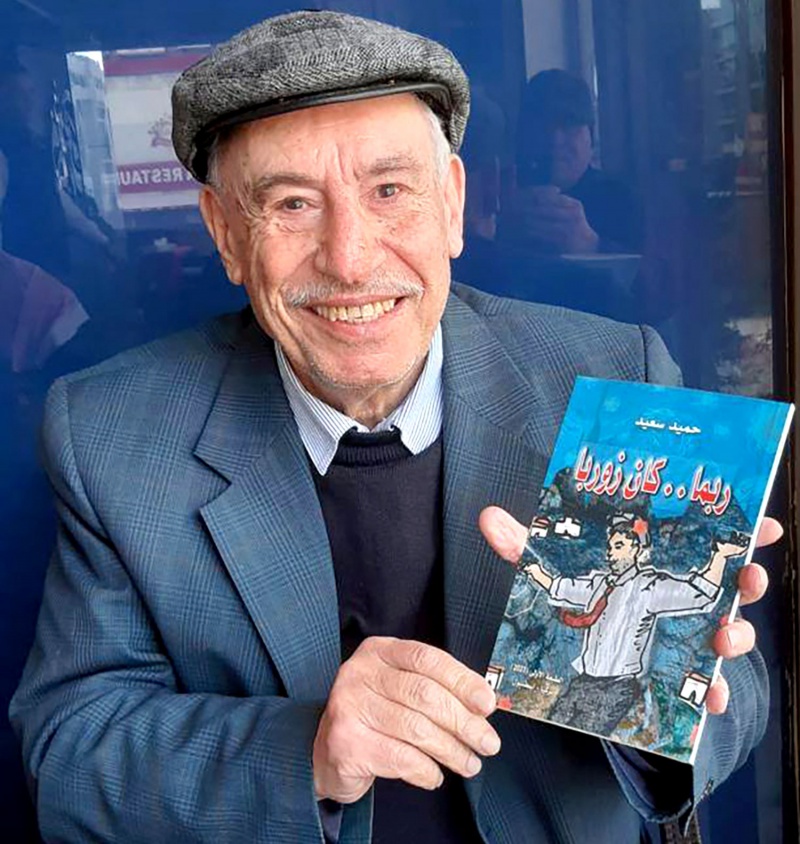

حميد سعيد لـ"العرب": بغداد في الوعي، القصيدة في التحول، والمنفى وطن

كان لتنقل الشاعر حميد سعيد بين الأمكنة ولتمرده على الانغماس في تيار أو حركة شعرية، أثره في تجربته الشعرية ومواصلته البحث الدائم عن قصيدته وفيها، مجددا صوته مع كل نظرة وموضوع، ما مكنه من بناء تجربته الأدبية المختلفة، التي أهلته لنيل اهتمام بالغ آخره تتويجه بجائزة سلطان العويس الثقافية. "العرب" كان لها معه هذا الحوار حول رحلته وتجربته.

يعتبر الشاعر العراقي حميد سعيد، الفائز بجائزة سلطان العويس الثقافية في دورتها التاسعة عشرة، قامة شعرية فريدة. قصيدته ليست مجرد كلمات، بل هي مرآة تعكس وعيا عميقا بالذات والتاريخ، يتجاوز الزمان والمكان. هذا الوعي، كما يراه سعيد، هو نتاج تفاعل عام، لكنه يختلف من شخص إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى، ليخرج لنا نصوصا تحمل بصمته الخاصة.

رحلة حياة الشاعر انطلقت من الحلة حيث ولد ونشأ، ومنها إلى بغداد حيث انغمر في النشاط السياسي والثقافي، لتتوالى محطاته في مدن مثل السليمانية ومدريد والرباط وعمان. كل من هذه المدن كانت محطة مهمة في تجربته، أتاحت له المراجعة والتأمل والتحرر من بعض الثوابت، وصقلت وعيه وأثرت تجربته الشعرية، حتى في مفهومه الخاص للمنفى والوطن. ورغم تصنيفه ضمن جيل الستينات، فإن قصيدته تشكل امتدادا لتجربة الرواد، ساعيا لكتابة قصيدته الخاصة دون تكرار قصائد الآخرين.

التجديد الشعري

◄ العرب: في تجربتك الطويلة، كيف تعرّف مفهومك الخاص للقصيدة؟ هل تراها صوتا ذاتيا، أم استجابة لنداء جماعي؟

حميد سعيد: حين تصدر القصيدة عن وعي ذاتي، فهذا الوعي هو نتاج تفاعل عام، أو ما وصفه السؤال بالنداء الجماعي، غير أن هذا التفاعل، لا ينتج نسخة واحدة ومكررة من الوعي الذاتي، فلكل تجربة على هذا الصعيد، مكوناتها، لذا يختلف هذا الوعي بين شخص وآخر. بل إن الوعي العام ذاته، يختلف بين شعب وآخر وبين جماعة وأخرى، كذلك بين مرحلة زمنية وأخرى.

أما القصيدة وهي مثل كل النتاجات الفكرية، فتصدر عن وعي ذاتي، هو نتاج تفاعل مع الوعي العام بجميع مكوناته، الثقافية والاجتماعية والتاريخية. من هنا نجد التنوع في مكوناتها وفي تأثيرها، فالقصيدة حتى في المرحلة الواحدة والمجتمع الواحد تختلف من شاعر إلى آخر وقد تختلف بين مرحلة زمنية وأخرى عند شاعر واحد.

◄ العرب: قصيدتك مشبعة بإيقاع هادئ وتأملات فلسفية، هل أنت ممن يرى أن الشعر يجب أن يُهمس لا أن يُصرخ؟

حميد سعيد: في هذه المرحلة الزمنية انتقلت القصيدة إلى فضاء فكري، وابتعدت بهذا القدر أو ذاك عن فضائها الغنائي، وهذه الانتقالة نسبية، حتى عند الشاعر الواحد. وصار الشاعر، يفكر أكثر مما يغني، بل حتى حين يغني، لا يبتعد عن المعطيات الفكرية ولا يتخلى عنها، لذا شاعت ما يطلق عليه قصيدة النثر وانتشرت، لأنها تفتح للقصيدة مجال الفكر، وأقصد هنا، هذه القصيدة في نماذجها الشعرية وليس في هذا السونامي من اللغو الإنشائي.

وفي قصيدة التفعيلة تتراجع التفعيلات ذات الإيقاع السريع والموسيقى ذات الرنين العالي، وتحل محلها التفعيلات الهادئة، مثل تفعيلات “المتقارب” و”المتدارك” لأنها غير بعيدة عن إيقاعات النثر.

بات التقارب إيقاعيا بين قصيدة التفعيلات البطيئة وقصيدة النثر، واضحا. وحين كثرت في شعري تفعيلتا المتقارب والمتدارك، أو تداخلهما أحيانا، تراجعت تفعيلات الهزج والرمل، ولم يحدث كل هذا عن قصد، بل لأن التفعيلات البطيئة تمنح قصيدتي مجالا للتأمل والتفكير، بل صرت أتجاوز أحيانا التفعيلات العروضية، رغم معرفتي بالعروض وضروبه وإيقاعاته، وأكتب قصيدتي بالإيقاع الذي يوفر لها فضاءً موسيقيا خاصا، حيث تتوحد فيه الموسيقى الخارجية والموسيقى الداخلية. وهذه المحاولة دفعت بعضهم إلى وصفها بالتجاوزات العروضية، بينما انتبه إليها من هم على معرفة بالعروض، وعدها محاولة جمالية لإثراء موسيقى القصيدة وتوحيد موضوعاتها بإيقاعاتها.

◄ العرب: كيف تنظر إلى العلاقة بين الشكل والمعنى؟ وهل تؤمن بأن “قصيدة الوزن” ما زالت قادرة على التجديد؟

حميد سعيد: في موضوعة العلاقة بين الشكل والمعنى، يقول “لا أظن أنها علاقة ثابتة ومحددة، وكأنها اشتراطات لا يتم تجاوزها، فالقصيدة تنمو كما الكائن الحي ويتكامل شكلها، بتكامل موضوعها، وتتحرك إيقاعاتها، مع حركة تكامل الشكل.

أما قصيدة الشطرين فهي الأخرى تمر بالمراحل التي تمر بها أشكال القصيدة الأخرى، ويكون الفرق واضحا بين الشكل العروضي في ثباته، والإيقاعات في البنية الموسيقية للتفعيلات العروضية، وفي هذا الفرق بين ثبات الشكل العروضي ومتغير الإيقاعات، يكون التجديد، ويرافق التجديد، حيوية المعجم الشعري ومتغيراته وإضافاته، وهذه الحيوية في المعجم الشعري، تظهر بوضوح في قصيدة الشطرين.”

◄ العرب: هل هناك لغة شعرية مثالية أم أن لكل لحظة، لكل قصيدة، لغتها التي تفرض نفسها؟

حميد سعيد: يمكن أن نفترض لغة شعرية لها جمالياتها، وطالما تحررت من ثقل المعجم، في اللفظ وفي الكتابة، وهذه اللغة، ليس من الضرورة أن تنفرد بها القصيدة، فقد تكون لغة نصوص أخرى غير الشعر. ومن أهم صفات هذه اللغة، أنها تتحرك على كامل مساحة المعجم اللغوي حتى في متغيراته التاريخية، وتلتقط من المفردات ما هو مناسب لجمالية النص، وتجدد استعمال بعض المفردات التي انحسرت عن التداول الشفهي وعن الكتابة. كما تغني اللغة بصياغات جديدة، إما أن تكون قد اندثرت وغابت، أو أنها صياغات مبتكرة تناسب العصر وتحولاته المعرفية والاجتماعية.

كما لكل موضوع ما يناسبه من التعبير اللغوي، فمن الطبيعي أن تكون للشعر لغته، ولكل قصيدة لغتها التي تناسب موضوعها وزمنها. لذا عرفنا على امتداد التاريخ الشعري، أن لكل عصر ما يميز لغته الشعرية ولكل شاعر سمات لغوية خاصة ينفرد بها حينا، ويشارك مجايليه من الشعراء فيها، حينا آخر، فالمتغيرات الحضارية والمستجدات الثقافية، لا بد أن تترك أثرها على اللغة، بنىً ومعجما.

◄ العرب: تعتبر بغداد مركزا متكررا في شعرك. هل بغداد عندك مكان أم رمز؟ وهل تغيّرت صورتها في شعرك بعد الغربة؟

حميد سعيد: بغداد تعد مكانا ورمزا في آن واحد، بغداد المكان والرمز، ليس في شعري فقط، بل في الواقع، في التاريخ وفي الحاضر. صحيح إن حاضرها لم يكن بمستوى ذرى تاريخها، لكن هذا الحاضر بكل ما فيه، لم يجردها من ألقها ومن حضورها وأثرها في التاريخ وفي المعرفة الإنسانية، ولو ذكرنا الآن أي نشاط معرفي وأي إنجاز حققه، ستكون بغداد حاضرة بما حققته في هذا النشاط، والتأثير في هذا الذي تحقق في الدرس الفلسفي وفي الفقه والتصوف والشعر والكتابة والموسيقى والرسم والعمارة وغيرها من فروع المعرفة.

◄ الشاعر لم يعتبر نفسه من الستينيين ولم يتبن أطروحاتهم أو يدافع عنها، لكنه لم ينفصل عنهم أو اختلف معهم

بغداد في حياتي، قبل أن تكون في قصيدتي، هي المنارة والدليل، وهذا القول ليس من باب التعصب، بل من باب الوعي الموضوعي العميق. لذا حين أكتب لا أستدعيها ولا أقتحمها في شواخصها وفي مصادرها، بل هي التي تأتي بكل عنفوانها وتشاركني في ما أكتب. لذا تراني أعشقها، مكانا ورمزا، ودرسا بدأ وما انتهى ولن ينتهي. ولم أبالغ حين قلت: حين أفتح عيني صباحا، أراها، وأسمع غناء بلابلها، لذا لم أغترب عنها، فهي معي دائما، نستعيد معا، كل الذي كان وننتظر معا ما سيأتي. لا أخاف عليها، لكنني أخاف أن أموت ولا تشاركني لحظاتي الأخيرة.

حنين إلى بغداد

◄ العرب: كيف تصوغ علاقتك بتاريخ بغداد الثقافي؟ وهل تحمل القصيدة عندك حنينا أم نقدا لهذا التاريخ؟

حميد سعيد: لماذا يحاول هذا السؤال تحديد علاقتي بتاريخ بغداد في حالين؟ تاريخ بغداد يحمل من العطاء والجمال والمجد ما يدفع إلى الحنين، كما يحمل من أسباب النقد ما يمكن أن يُنقد، شأنها في ذلك شأن كل المدن العريقة.

لكنني لم أجد نفسي في خانة الناقدين، مع أنني أمارس النقد أحيانا، ولا في خانة الحنين، وفي تاريخ بغداد الثقافي وغير الثقافي ما يستحق الحنين، والحنين عندي هو الاستحضار والتمثل، والفخر أحيانا. كيف لي وأنا من عشاقها لا أستحضر فلاسفتها ومتصوفتها وفقهاءها وشعراءها وموسيقييها، بل كيف لي أن لا أستذكر شطارها وعياريها وفتيانها.

في هذا الاستحضار وهذا الحنين، ما تعلمنا منه، بل ما تعلم العالم منه. وقصيدتي التي تتمثل تاريخ بغداد وتستحضره، لا تتشكل خارج ذلك التاريخ ولا ترتبط به بعواطف ساذجة، بل هي بعض منه وإضافة إليه. وعلى امتداد تجربتي الشعرية كانت بغداد حاضرة في قصائدي، وكل الذين استحضرتهم فيها من رموز، كنت أحس بالقرب منهم وكأنني واحد منهم، فكبير العيارين أبو يعلى الموصلي كأنه من أصحابي، والصوفي بشر الحافي، كأنني ما فارقت مجلسه، والشاعر علي بن الجهم الذي تبغدد وهو القادم من جغرافية بدوية، فأصبح أمثولة للتحضر البغدادي، حاضر في الكثير مما كتبت عن بغداد. وحين أعرج على بيت الحكمة، أكون واحدا من المفكرين العاملين في أروقتها. لذا لا أستحضر تاريخ بغداد، بل أعيشه وأشارك في أحداثه وتحولاته.

◄ العرب: هل للمدينة دور في تشكيل وعي الشاعر؟ كيف تفاعلت قصيدتك مع تحوّلات بغداد السياسية والوجودية؟

حميد سعيد: ولدت ونشأت في مدينة عريقة، هي مدينة الحلة القريبة من مدينة بابل الأثرية، وهي التي أسسها المزيديون الذين عرفوا باهتماماتهم الثقافية. والمجتمع الحلي، عرف بنزعته الحضارية، حيث تعددت المدارس كما تعددت المكتبات وكثر النشاط الثقافي. وقد أدركت هذا المجتمع وشاركت في نشاطاته مبكرا، وانتقلت إلى بغداد في مرحلة الدراسة الجامعية وشهدت كل التحولات التي عرفتها بغداد وشاركت فيها، إذ كنت قد انغمرت في النشاط السياسي مبكرا.

كنت خلال مرحلة الدراسة الجامعية من الناشطين في الحركة الطلابية ومن قياداتها. وفي بغداد سواء في المحيط الجامعي أم في التجمعات والجمعيات الثقافية كانت الحوارات تفتح لنا أفقا معرفيا أفدنا منه كثيرا، واقتربنا من الصحافة الأدبية وشاركنا فيها ونشرنا كتاباتنا الأولى على صفحاتها. كانت المقاهي، المكان الحيوي، للقاءاتنا وحواراتنا وتبادل الخبرات والمعارف، ولم تكن تلك المقاهي مكانا للغو والعبث، بل كانت مصدرا من مصادر المعرفة التي تأتي كما أشرت إلى ذلك من قبل، بالحوارات الجادة وتبادل الكتب والدوريات.

أعترف بأن هذا المحيط الثقافي المجدد والمتفتح الذي أتاحته لي إقامتي ببغداد هو الذي أفادني في تجديد قصيدتي، مع أنني بدأت نزعتي في التجديد بمدينة الحلة، قبل انتقالي إلى بغداد وإقامتي فيها، ومشاركتي في حياتها الثقافية. ومما عمق وعينا ووسع المدى الثقافي لتجاربنا الشعرية، ما كنا نخوضه من نشاطات ذات طابع سياسي اقترنت بحوارات، وضعتنا في مواجهة أسئلة هي الأخرى أغنت قصيدتي.

الأماكن وجيل الستينات

◄ العرب: كيف أثّر المنفى في نبرة صوتك الشعري؟ هل أضاف نضجا تأمليا أم ألقى بثقل الحنين؟

حميد سعيد: لقد عشت بعيدا عن بيتي وعن المكان الذي نشأت فيه، أكثر من مرة، الأولى وأنا في مطلع العشرينات من العمر، حيث فرضت علي الإقامة الجبرية في مدينة السليمانية بكردستان العراق، وفيها كتبت قصيدتي الأولى بعنوان ‘الجليد’ المنشورة في مجموعتي الشعرية الأولى “شواطئ لم تعرف الدفء” 1968. وهذه القصيدة تناولت فيها تجربة الإقامة بعيدا عن بيتي وعن المكان الذي نشأت فيه وكانت بداية مهمة لفتت إليها الأنظار. ثم كانت أعوام السبعينات من القرن الماضي، حيث أقمت في مدريد التي منحتني تجربة استثنائية، وعرفت قصيدتي بتأثرها بها في تحولها الأول.

بعدها أقمت في الرباط، وأفدت من ثقافة المحيط المغربي، وظهر هذا التأثير واضحا على قصيدتي. أما إقامتي الأخيرة في عمّان التي اضطررت إليها بعد احتلال بغداد سنة 2003، واستمرت حتى يومنا هذا، فلم تكن منفى، بل هي خيار للإقامة في مكان أنا الذي اخترته، واقترن بعزلة أنا الذي اخترتها أيضا. غير أن عمان (المكان) والعزلة الشخصية، تحولا إلى تجربة حياتية مهمة، أتاحت لي المراجعة والتأمل والتحرر من بعض الثوابت، وصرت أنظر إلى الأشياء، مكانا وأحداثا وأفكارا، نظرة نقدية، كان تأثيرها على قصيدتي واضحا، وظهر هذا التأثير في موضوعاتها ومعجمها وإيقاعها.

ما كتبت من شعر خلال إقامتي في عمان حتى الآن، بلغ ست مجموعات شعرية، لكل منها موضوعاتها، إن لم أقل موضوعها، ولكل منها ما يميزها عن سواها من هذه المجموعات الست، لكن طبيعة التجربة التي عشتها وأعيشها في عمّان، جعلت من المجموعات الشعرية الست، مرحلة إبداعية، تختلف عما سبقها وتشكل إضافة إلى تجربتي الشعرية.

◄ العرب: كثيرون كتبوا عن المنفى بوصفه فقدا، لكنك تكتب عنه كحضور شعري، كيف تفسّر هذا التحوّل؟

حميد سعيد: المنفى هو المنفى، وليس فيه ما هو أقسى، وما هو أقل قسوةً. أما أنا فحيث أكون يكون معي وطني. فليس المواطن من يسكن في وطنه، بل هو الذي يسكنه وطنه، وعلاقتي بوطني متوازنة لم أغضب منه ولن أغضب، وأنا على يقين أن وطني لم يغضب علي ولن يغضب. إن الذين كانوا سببا في أن أقيم بعيدا عن وطني جغرافيا، وليس فكريا، لا يمثلون وطني، بل هم من قبيل الأعداء. والذين يرصدون ويتابعون ما تعرض له، سيتأكدون أنهم من أسوأ أعدائه ومن أكثرهم إساءة له وضررا.

◄ العرب: كنت من الأصوات البارزة في جيل الستينات العراقي، كيف كانت تلك اللحظة الشعرية؟ وهل كنت تراها تمرّدا على منطق القصيدة السائد؟

حميد سعيد: تجربتي مع جيل الستينات في العراق، تختلف عن الآخرين، لقد كتبت الشعر في ذلك العقد الزمني، وكنت مثل رموز ذلك الجيل، قد قرأت شعر الرواد ولفت نظري بينهم شعر السياب، والتقيت بالستينيين وحاورتهم، اختلفت مع بعضهم ووافقت آخرين، وفي تاريخ الأدب حسبت عليهم وما زلت أحسب عليهم.

لقد كان كثيرون من رموز ذلك الجيل يصدرون في مواقفهم عن فكرة، إن جيل الرواد قد توقف وانتهى، وما عاد بإمكان شعرائه كتابة نص شعري جديد. ولأنني كنت سيابيا، إذ قادني إلى فضاء الحداثة والقصيدة الجديدة ما قرأت من شعر السياب، فقد كنت أعد قصيدتي امتدادا لتجربة السياب وجيل الرواد. لذا، ما يمكن أن نعده إضافة إلى قصيدة الرواد في شعري كان مجرد جهد شخصي، ولم أكن كغيري من الستينيين، تدخل قصيدتي، في متغيراتها وإضافاتها ضمن حركة عامة. لذا لم أحرص يوما على أن أعد ضمن الستينيين وما تبنيت أطروحاتهم أو دافعت عنها، لكنني لم أنفصل عنهم ولم أختلف معهم، إلا في حالات فردية.

وكما أشرت من قبل، فإن كل ما ذكرت من معلومات بشأن علاقتي بجيل الستينات، لم يغير من حقيقة أن تاريخ الأدب قد حسبني على جيل الستينات.

أما أن أحسب، أن قصيدتي من قبيل التمرد على الواقع الشعري، فهذا لم أفكر به وما خطر ببالي، بل كنت أحاول أن أكتب قصيدتي، لا أن أكرر قصيدة الآخرين.