جلال الدين سعيد لـ"العرب": في يوم من الأيام سأضطر إلى ترجمة بقية أعمال مونتاني

الترجمة أهم فعل حضاري لربط الثقافات والتقريب بين البشر، ولكنها ليست مجرد نقل للنصوص من لغة إلى لغة أخرى، الترجمة فن وتحتاج إلى دراية ومعرفة بالنص والثقافة التي صدر فيها والثقافة المنقول إليها، لصناعة طريق لغوي أكثر تماسكا ونجاعة في انتقال النص بين اللغات والثقافات. “العرب” كان لها هذا الحوار مع الأكاديمي والمترجم التونسي جلال الدين سعيد حول الترجمة ومشاريعه البحثية وغيرها.

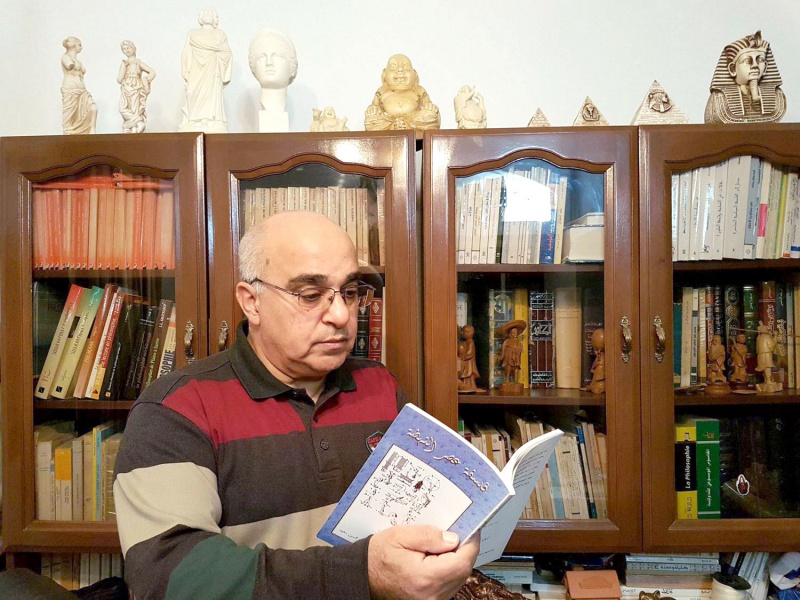

الأستاذ جلال الدين سعيد فيلسوف متمرس، يدرس الفلسفة بالجامعة التونسية منذ ثمانينات القرن الماضي. قام بأطروحة دكتوراه تحت عنوان “الأخلاق والإيتيقا” عند سبينوزا. تجمع أبحاثه بين أعمال متعمقة مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى ترجمات لفلاسفة وكتاب كبار بما في ذلك أبيقور وباروخ سبينوزا وميشيل دي مونتاني.

حصلت ترجمته لكتاب “مقالات” مونتين على جائزة الصادق مازيغ الكبرى للترجمة في معرض الكتاب السابع والثلاثين بتونس في أبريل 2023.

الترجمة فن

العرب: نود أن نبدأ منذ البداية وبالتالي سنسألك عن نقطة الانطلاق لعملك كباحث وكمترجم؟

جلال الدين سعيد: بدأ عملي البحثي بعمل للحصول على شهادة الكفاءة في البحث، والتي ركزت على “الرغبة والأخلاق عند سبينوزا”. تمت مناقشتها سنة 1977، وقمت بإثرائها وترجمتها إلى العربية، ولقد نشرت سنة 2016 عن دار الجنوب بتونس تحت عنوان “الرغبة والأخلاق في فلسفة سبينوزا”.

كما قمت بدكتوراه حول “الأخلاق والإيتيقا عند سبينوزا”، تم مناقشتها سنة 1983 ونشرت سنة 1991 من قبل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس.

وفي هذه الأثناء نشرت مقالا عن “الموس الهندسي” في كتاب “الأخلاق” لسبينوزا في مجلة “الكراسات التونسية” (العدد 127/128 لسنة 1984). ولقد وجهني تدريسي في الجامعة نحو الفلسفة القديمة، وأنتجت أعمالا عن الأبيقورية والرواقية.

بهذه الأعمال، بدأت مسيرتي مترجما، حيث عززت أبحاثي عن أبيقور بترجمة رسائله وأقواله التي صدرت لأول مرة باللغة العربية سنة 1991 (من قبل دار الكتاب العربي). وكذلك كتابي عن الرواقية (“فلسفة الرواق”، مركز النشر الجامعي، 1999، باللغة العربية) تضمن مختارات من النصوص الرواقية، مترجمة ومرتبة.

ثم جاء سبينوزا الذي ملأ حياتي المهنية بصفتي باحثا ومترجما. وقد اعتنيت بنشر أعماله الكاملة على مدى عدة سنوات، وهي الأولى بالعربية، حيث شرحت في مقدمة ترجمتي لكتاب “الأخلاق” أسباب كل ذلك، مصحوبة بمقالات عن الفيلسوف الهولندي، مما أدى إلى عمل جاء في الوقت المناسب حول “سبينوزا والكتاب المقدس” (الرباط، 2017، بالعربية).

لتلخيص كل ذلك، يمكن تفسير مسيرتي المهنية بصفتي باحثا بالجاذبية التي كان يملكها فكر سبينوزا في، ثم باكتشافي للقدماء، الذين أستمد الكثير منهم جميعا بالتأكيد.

نريد أن نترجم، وقبل كل شيء نريد أن نتعلم كيف نترجم: لأن الترجمة، بالإضافة إلى كونها هدية، هي فن

أما بالنسبة إلى مسيرتي المهنية مترجما، فما يمكن أن يفسر ذلك هو رغبتي في ترجمة النصوص التي لم تتم ترجمتها من قبل والتي، لسبب أو لآخر، تم طيها في غياهب النسيان.

العرب: لقد كتب زميلك وصديقك الأستاذ صلاح مصباح أن أطروحتك حول سبينوزا “جاءت في خضم العمل العظيم لجيل دولوز سنة 1969”. هل تعتقد أنه لكي تكون مترجما جيدا يجب أن تكون باحثا بارزا، أي هل يجب أن يسبق الترجمة قدر كبير من البحث والتحليل؟

جلال الدين سعيد: طالما شرحت لطلبتي أن على أي عامل في ترجمة أن يتوافق مع الشروط التالية: – أن يكون أولا ثنائي اللغة تماما، أن يكون متذوقا جيدا للغة الأصلية، أي النص المراد ترجمته (خفاياه، الفروق الدقيقة، مصطلحاته، وما إلى ذلك)، أن يكون متخصصا في الموضوع المراد ترجمته، وأن لا يخاطر بترجمة نص جغرافي. على سبيل المثال عندما تكون بعيدا عن كونك جغرافيا.

كما يجب على المترجم أن يكون متخصصا في المؤلف المراد ترجمته، وأن يجري بحثا عنه.

نريد أن نترجم، وقبل كل شيء نريد أن نتعلم كيف نترجم، لأن الترجمة، بالإضافة إلى كونها هدية، هي فن تتم تنميته واكتسابه من خلال العمل الجاد.

مونتاني والصداقة

العرب: لقد قُمْتَ بنشر مجموعة كبيرة من “مقالات” ميشيل دي مونتاني (2021)، ما هي الحدود التي تراها بين الفلسفة والأدب، وخاصة الشعر؟

جلال الدين سعيد: لقد استطاع هيجل أن يقول إن الفرق بين الفن والدين والفلسفة هو فقط في الشكل، ولكن موضوعهم واحد (“علم الجمال”، المجلد الأول، الصفحة 127).

ويمكن إضافة الشعر والأدب، وهكذا نقول: الفرق بين الفن والدين والشعر والأدب والفلسفة هو فقط في الشكل، لكن موضوعهم واحد: موضوعهم هو الإنسان.

ويمكننا أيضا أن نقول إن الشاعر والفيلسوف، ولكن أيضا الآخرين، يعيشون على قمم الجبال المجاورة: القريبة والبعيدة.

اللافت للنظر هو أن الكتاب والشعراء العظماء كانوا في الكثير من الأحيان فلاسفة: لوكريس وهينريش هاين وهولدرلين بالنسبة للشعراء، وفولتير العظيم بين الكتاب، دون أن نغفل عن الشعراء العرب الكبار، وبالطبع التوحيدي المشهور للغاية.

ومن جهة أخرى، إذا كانت الموضة في السنوات الأخيرة تتمثل في الانتقال بسعادة من الفلسفة إلى الرواية، فالشعر، وكذلك إلى الفنون، فيجب ألا ننسى أن بعض الفلاسفة العظماء كانوا كتابا عظماء: يمكننا أن نكتفي باقتباسات جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار.

العرب: تغطي ترجمتك لـ”مقالات” مونتاني (دار التنوير، 2021) الكتاب الأول من العمل بأسره، بالإضافة إلى ملحق يجمع 19 فصلا مأخوذا من الكتابين الثاني والثالث. لماذا هذا الاختيار، لماذا لم تترجم العمل برمته؟

جلال الدين سعيد: في يوم من الأيام، سأضطر إلى ترجمة بقية أعمال مونتاني. لقد كرستُ نفسي لترجمة الجزء الأول، الأمر الذي استغرق مني ما بين ثلاث وأربع سنوات من العمل الدؤوب، وهو أمر صعب بعض الشيء بسبب لغة المؤلف وأسلوب كتابته وتعابيره الخاصة بالفرنسية في القرن السادس عشر. سأضيف أيضا كما لا يوصف من الحقائق والقصص القادرة على إذهال العقول الأكثر جرأة، بالإضافة إلى الأشعار اليونانية واللاتينية التي لا تحصى ولا تعد، والتي تنتشر في العمل بأكمله، والتي تشهد على الثقافة الموسوعية لكاتبنا وذاكرته المذهلة.

كذلك، تهدف النصوص المختارة (من الجزأين الثاني والثالث) إلى أن تضع بين يدي القارئ أفضل نصوص “المقالات” وأجملها وأعمقها.

العرب: ما هو الفصل الذي أثر فيك أكثر من الآخرين؟ في الحقيقة، منذ القراءة الأولى للمجلد، ذهبنا للبحث عن النص الرائع المخصص لإتيان دو لا بويسي. ماذا يمكنك أن تقول لنا بخصوص هذا النص، وخاصة العلاقة بين صاحب “المقالات” وصاحب كتاب “خطاب حول العبودية الطوعية”؟

جلال الدين سعيد: هو في الحقيقة من أجمل النصوص عن الصداقة.

عالج أرسطو هذا الموضوع على نطاق واسع في كتابه “الأخلاق النيقوماخية”، وكذلك أبوحيان التوحيدي في عمله الرائع عن “الصديق والصداقة”، وكذلك آخرون.

يحيل التفكير في الصداقة إلى بعض الأسماء العظيمة: الفلاسفة الذين لم يتأملوا في الصداقة وأصلها وطبيعتها وهدفها وحسب، بل عاشوها ومارسوها أيضا. وبعد أرسطو، كان هناك فيثاغورس ومدرسته الشهيرة، ولكن كان هناك أيضا إمبيدوكليس وهيراقليطس، بعد أرسطو، أشادت العديد من المدارس، بما في ذلك المدرسة الرواقية، وأيضا مدرسة الحديقة على وجه الخصوص، بالصداقة. دعونا لا ننسى عندنا، الشهير أبوحيان التوحيدي.

كانت نقطة البداية المشتركة لجميع هؤلاء المفكرين هي ما يلي: إن الصداقة التي تحكم الكون والتي يتم التعبير عنها في انسجام عالمي يجب أن تسود أيضا بين البشر، كما يحدث كل يوم في العالم، مجتمع التلاميذ الذين توحدهم الحكمة الفلسفية.

وكانت الأسئلة التي نشأت آنذاك من هذا القبيل: هل يحتاج الرجل السعيد إلى أصدقاء؟ هل يمكن أن يكون لديك عدد غير محدد من الأصدقاء؟ هل يمكن أن يكون هذا التقارب الغامض بين النفوس، الذي هو سمة الصداقة، مشتركا بين عدة أشخاص، أم أن الصداقة يجب أن تكون انتقائية؟ ألا نخسر في العمق ما نكسبه في الاتساع بزيادة عدد الأصدقاء؟

أليست الصداقة الأعمق والأكثر إخلاصا والأكثر ديمومة هي صداقة بين اثنين؟ على أي حال، يبدو لي أن هذه كانت وجهة نظر مونتاني الذي لم يعرف “أفضل من ممارسة الصداقة” (الكتاب الأول، الفصل 9، الفقرة 3)، و”الصداقة المحبة” (الكتاب الأول، الفصل 27، الفقرة 4)، كما كان يقول بما كان يجمعه من روابط مع إتيان دو لا بويسي: صداقة صادقة وحقيقية وأفلاطونية، تشبه شعور “الصداقة المحبة” الذي غذاه سقراط تجاه الشاب ألسيبياد. الصداقة التي استطاع مونتاني أن يلخصها في عبارة جميلة، أصبحت مشهورة: “لأنه كان هو، ولأنني كُنْتُ أنا”. (الكتاب الأول، الفصل 27، الفقرة 15).

مشاريع مستقبلية

العرب: ماذا تعمل في الوقت الراهن؟ ما هي الخطوات التالية في عملك كمفكر وكمترجم؟ كذلك، نود أن نطرح عليك هذه السلسلة من الأسئلة: إذا كان عليك أن تبدأ من جديد، ما هي الاختيارات التي ستتخذها؟ لو كان عليك أن تتجسد أو تبعث من جديد في كلمة، في شجرة، في حيوان، أيها ستكون في كل مرة؟ أخيرا، إذا كان عليك ترجمة نص واحد فقط من نصوصك أو مؤلف من اختيارك إلى لغات أخرى، العربية أو الفرنسية على سبيل المثال، أيها ستختار؟ ولماذا؟

جلال الدين سعيد: لقد بدأتُ بترجمة كتاب لميشيل أونفراي، وهو فيلسوف فرنسي معاصر. أما بالنسبة إلى البحث، فلا أريد إعادة صياغة ما قيل وما وقع الخوض فيه من قبل مجتمع الباحثين. لذا، سآخذ استراحة، لكنها لن تكون طويلة.

هناك من الفلاسفة ممن لم يتأملوا في الصداقة وأصلها وطبيعتها وهدفها وحسب، بل عاشوها ومارسوها أيضا

إذا اضطررت إلى البدء من جديد، فإن اهتمامي سيظل كما هو بالنسبة للفلسفة القديمة، وسأذهب أبعد نحو الحكمة الشرقية (الصينية والهندوسية والفارسية وغيرها)، بينما أتوجه بحماسة أكبر نحو المفكرين. الذين كانوا كتابًا وفلاسفة، وفنانين وفلاسفة، وعلماء وفلاسفة، وما إلى ذلك.

إذا اضطررت إلى التناسخ، أود أن يكون ذلك في الجوهر، الجوهر اللامتناهي الذي يسميه سبينوزا Deus siveNatura (الله أو الطبيعة). علاوة على ذلك، نحن بالفعل أجزاء منه (أوضاع، كما يقول سبينوزا).

النص الذي أود أن أراه مترجما إلى عدة لغات أخرى؟ شعر المتنبي. لكن الخسارة ستكون أكثر من المكسب، لأنه بدون التعمق في هذا، فإن الشعر هو أصعب اختصاص يمكن ترجمته إلى لغة أخرى.