"تركتني يدي في المرآة".. مرايا ناطقة ترى الأشياء من نافذة الماضي

يجابه الشعر المعاصر عالما مضطربا، ويقف وكأنه آخر صوت للإنسان في مواجهة مآسي الماضي وآلام الحاضر وظلام المستقبل، ومن هنا أخذ الشعراء على عاتقهم أن يذوبوا الزمن في مساحة تتلاقى فيها المعرفة والمشاعر لخلق عالم شعري، وبالتالي إنساني، وهو ما برع في التأسيس له الشاعر العراقي كريم ناصر.

منال أحمد

يذكر رولان بارت في إحدى مقابلاته أن “الصور جراح قادرة على إحياء الصدمات الشخصية أو التروما (Trauma)” نظرا إلى الصورة المرتبطة بالإحساس الحي من فتوغرافية تبحث عن معنى مجرد أو جمالية معنوية.

من هنا تعكس مرآة الشاعر كريم ناصر في كتابه “تركتني يدي في المرآة” صورة مطابقة لهذه الصدمات التي نراها في أولى قصائده الموسومة بـ”الشجرة الطيبة”، وهي استعارة ظاهرة من النوستالجيا، إذ إن عملية الاسترجاع مؤثثة بذاكرة مؤلمة لا تفارق الشاعر، بل يمكن أن تعيد الصورة من جديد ليلقحها بذاكرة الأم ويرمم بها الصدع، كما يحددها بارت لأن “الارتباط بالأم هو بداية خيوط النوستالجيا التي تلاحقنا في حياتنا لرأب الصدع كما يقول بين الطبيعة الأصلية والحضارة، نحاول خلال النوستالجيا العودة إلى اليوتوبيا الأصلية الكامنة في مدنية الأم المسورة”.

يقول الشاعر “ما من بلابل تطربني/ لهذا سأحفظ أنغام أمي في صيف التنين”.

بنية التخيل

من المعروف عن الشاعر ميله إلى الغرابة في التأويل، وهذه سمة دلالية ونتيجة لقراءات متشعبة في قضايا معرفية وسايكولوجية وجمالية، هكذا إذا تولد المتواليات الشعرية في رحاب المجازات والاستعارات الرمزية، إن كريم ناصر يقيس ثقافة القارئ بمقياس المعرفة من حيث تفوقه في التحليل، وربما يتعذر على أي كان قراءة قصائده قراءة دلالية بخروجه عن قواعد الاندماج والتوافق، لذا فالقارئ يبقى في حالة صدمة إذا ضعف تخيله وتجرد عن سمة التحليل، وربما يتجاوز الشاعر نمطية الواقع المر بعد أن يطرأ تغيير يحمله إلى التشوق والتوق إلى الماضي.

في قصيدة “مرسى الذهب” يختار الشاعر قواعد تأويلية غير قابلة للدحض، يقول “في ظلام الكوة يموت الطفل كتمثال مقطوع الرأس شقه سيف،/ ما نفع أن ندفنَ نسورا في المستنقعات ونغفل عن تمساح لا ينام؟”.

هناك مفهوم يرجع الخيال إلى جزئية من ذاكرة الشاعر في نطاق إدراكه ليتماهى به، فالانفصال عن المتخيل يسقط الوعي عن اللغة، إذ إن فضاء المتخيل الشعري ليس الفضاء المحدود الذي نراه من دون محمولات لغوية، يضاف إلى هذا أن الشاعر يفتح حقلا للمرادفات والأضداد معا ليجعل لكل حالة سمات ضرورية ليصل إلى المغزى، لأن التحول المذكور انطلاقا من الأفضية المعرفية هو رؤية محفزة قائمة في ذهنه، وتؤدي هذه الفرضية أحيانا إلى التمرد على المكان والزمان والبنى الزائفة من أجل التوحد في إطار يقيم فيه عالمه الموضوعي، فنقمته على الواقع تأتي نتيجة هذه الصفة المجازية.

بهذا المعنى يقول والاس ستيفنز “إن الحافز على المجاز والرغبة في الربط وفي التوحد توحد العقل البشري بما يجري في الخارج، لأن المتعة الحقيقية هي في تلك اللحظات النادرة، حين نشعر أننا إذا كنا نعرف الجزء فإننا أيضا جزء مما نعرف”، ولا ننكر أن السحر الذي أخذنا إليه الشاعر من الداخل إلى الخارج مشيد بجمال كلماته. يقر بودلير بهذا التداخل بين الخاص والعام لأنه “سحر إيماني يحتوي الشيء والموضوع في آن واحد، والعالم الخارجي ساحة الفنان والفنان ذاته”.

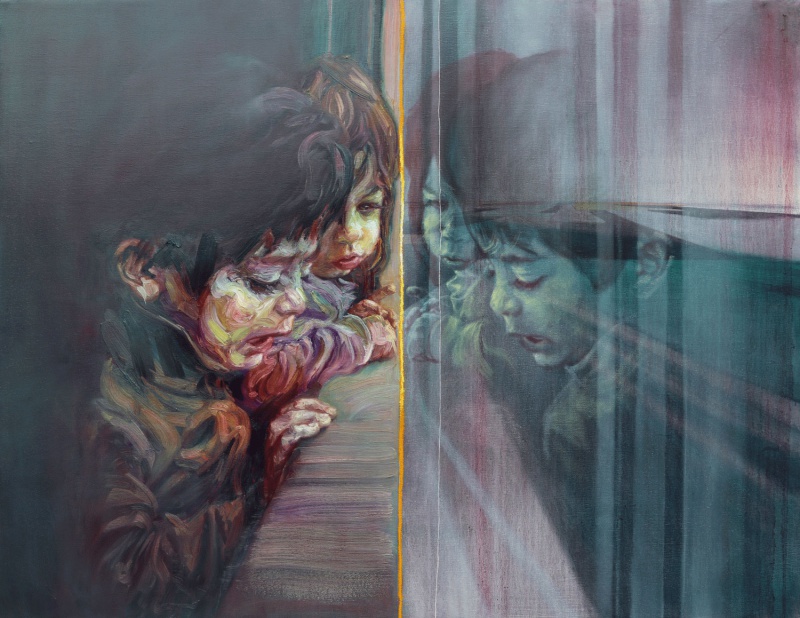

في النصوص نلاحظ عين الشاعر الفاحصة التي لم تزل ترى كل شيء وتعكس ما تراه كأنه مشاهد سينمائية

يكتب ناصر “أهكذا تسف النسور في خيالنا؟/ لكم تقنا إلى بستان الذهب في رسوم الأطفال/ لمَ لمْ نجرح عين العقاب على ظهر الفرس؟”.

قد يمكننا أن نستنبط صور الأحداث من ذاكرة الشاعر التي تعمل بتدافع زمني غير مطرد لأن له درجة محددة من الاستنباط ما يدفعه ليقترض الرموز من مصادر معرفية في بناء نصوصه، يمكن أن يمسك ببؤرة المكان لتمحيص ذاكرة الطفولة ومن ثم يلصقها ليخالف الزمن الطبيعي، وواضح من ذلك أن سلالم الشاعر تتدرج إلى لحظة الموت، لذا فإن أي كيان في قصائده ينتج تركيبا اشتقاقيا لينشط كل فنون الرفض برغبة شديدة، ويغمس زهرة أقاقيا في روحه بما تحمل ألوانها من شذرات متلألئة، فعبقرية العقل تقودنا إلى الانكباب على البحث عن عنوان النص الذي يختبئ بين السطور.

يكتب الشاعر “هكذا تمخر السفن مع أن الريحَ موسمية،/ فلماذا تقشر الأمواج جلودَ الفقمات؟/ كل قط مر أكلَ قلبَ العصفور”.

ثم يقول “لا أريد أن أهدمَ بابك لأنه مرسى،/ فلا أريد غرابا في إسطبل خيول”.

الحلم والرغبة

نشير هنا إلى أن الحلم ينمو كقصبة تحيا لتلخص واقعة من نوع معين، فالرغبة والحلم يلسعان ذاكرة موجوعة من الماضي، وتبقى الريح إضافة إلى ما سبق قوة لاقتلاع العاشق لإبقائه في حالة التمني والتحولات العاطفية، وهي تحولات تعتمد على الاستعارة والتصور من الأشياء المحسوسة.

يقول ناصر “لماذا تنقص الطيور أليس هنالك جبال؟/ قد يزمجر الأسد في النفق فيقتل أحلامَ الرجال،/ كيف ندق المواسمَ ونشق النجوم؟”.

يظهر أن هناك عينا فاحصة لم تزل ترى كل شيء بكيفية مطردة فتعكس ما تراه من أنساق شعرية كأنها مشاهد سينمائية، فالمرآة التي يفترضها الشاعر ليرى منها الأشياء هي مرآة الماضي العميق، فمن أجل كشف جماليات النص لا بد من التغلغل في وحداته ومعرفة مكمن الإحالات الخفية فيه لترميم رؤية سابقة، فالشعور بالحسرة المشفوعة بالتمني هي فكرة تراود الشاعر المتواري في المرآة، إذ لا يمكن للخيال أن يستقر في الشمس التي هي العصا العمياء حيث تقوده إلى الهواء الطلق رغبة في الانسلاخ من المرآة التي تحاصره.

الشاعر يفتح حقلا للمرادفات والأضداد معا ليجعل لكل حالة سمات ضرورية ليصل إلى المغزى، لأن التحول المذكور انطلاقا من الأفضية المعرفية هو رؤية محفزة قائمة في ذهنه

تأويل الذاكرة المتذبذبة يتجلى في أنماط تبحث عن قيم وأفكار لتطفئ جمر اليد الذي استعرَ لأن المرآة التي عكست الألوان، علقت صورها الثابتة، ووثقت الأحداث والأفعال بصرامة، فترميم الجروح ورتقها سمة لا تغادرها الأنساق والتصورات والمعاني إلا إلى الداخل. يكتب الشاعر “لندعك خاتم الذهب في الشمس،/ سبعة بحار بيننا/ نحن انطلقنا من غياهب النسيان”. كما يقول مثلا “كلما عبرت بحار الموت أكلت أيقونتك سمكة”.

وإذا انخفض الأمل خاصة يقول “أتذكر كلما فركت يديك على الساحل زقوت كطاووس”. حيث نراه يتحسر على ربيع لا يرافقه إلى البيت “ما نفع الربيع ولا بيت لي../ سأقطف ثمرة من نحر قميصك،/ أهو قمر النهار هذا الخال الساحر؟” إلا أن تلك اليد التي لم تسعها المرآة قد رعيت الزنابق “كم رعيت الزنابق في الشفق/ هكذا نسيت الضباب وراء بيتي”.

يمكن أن نقيم وزنا لعمق المشاعر التي لا ينكر وجودها الشاعر لأن لها أكثر من دلالة في تقويم لغة القارئ وترميم عقله، وهذه السمة محاولة لإشراكه في المواقف التي نقب كينوناتها، فالحالة الشعورية تحضر دونما تدخل منه ولا يمكن رؤية انفلاق في كيانات قصائده، فهو لم ينكر التبعات التي تشرخ المعاني أحيانا، ولكن الإحساس النابض في أثناء الكتابة يتفجر بقوة ليفرغ محتواه للتكيف مع الحالة الشعورية في مقابل إخفاقه في التصالح مع المواقف.

تغريب الذاكرة المكتنزة يرمز إلى تأصيل المعاناة، فكل صورة إذاك مهددة بحالة الانفعال النفسي نتيجة أحداث فرضت عليه، إذ إن الشظايا المتطايرة لم تعلق بإطارها بل كانت تستيقظ في كل مرة لتتحرر من أنساقها محدثة اضطرابا. يقول “صار الكون النائي كونَ صقارين،/ فلا تعدو الغزلان في المروج،/ ولا ترقص الطيور في سماء لا تكون الغيوم أجنحتها”.