"بلوغ الأرب في أحوال العرب".. وجائزة ملك السُّويد والنَّرويج

كتاب “بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب” للعلامة العراقي محمود شكري الآلوسي يكتسب أهميته من عوامل عديدة؛ أولها أنه مؤلف كُتب لتعريف القارئ العربي بأحوال العرب، وثانيها أنه حاصل على جائزة تعدّ من بواكير الاعتراف الغربي بالفكر العربي الإسلامي، وثالث العوامل أنه كُتب بطلب من ملك السويد والنرويج آنذاك، وهو ما يوصلنا إلى العامل الرابع المتمثل في عامل الزمن والسياق، أي مطلع القرن الماضي. العقلية التي كتب بها الكتاب والظرفية والجائزة، تضافرت لتفرد الكتاب بأهمية فريدة تجعله مادة خصبة للتعرف على أحوال العرب في تلك الفترة، لكن هذا المؤلف يمكن أن يكون أيضا منطلقا للتعرف على كاتب غزير التآليف في ميادين شتى.

حاز العلامة، أو مثلما كان يُعرف بعلامة العراق، محمود شكري الآلوسي، على جائزة الملك أوسكار الثَّاني (توفي في العام 1907) عاهل مملكة السُّويد والنرويج، على كتابه “بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب”. أتذكر أني كنت حاضرا في النَّدوات التي تُعقد عادة على هامش “جائزة الشيخ زايد” الثَّقافية، في أروقة معرض أبوظبي للكتاب، وهناك كل الشعوب تعرض بضاعتها من الكُتب، منها المباع ومنها المعروض فقط، وهي المخطوطات القديمة، منها العربية ومنها الأجنبية، هناك تجد الإنكليز والدانماركيين والهنود والصينيين ومختلف الألسن.

على هامش مناسبتيْ الجائزة والمعرض عُقدت ندوة عن الجوائز بشكل عام، كان يديرها الأديب والأكاديمي السُّعودي عبدالله الغذامي، وشارك فيها أمين جائزة “العويس” عبدالحميد أحمد، والناقد المصري صلاح فضل، ورئيس الجائزة آنذاك راشد العريمي، وأساتذة آخرون، لا تحضرني أسماؤهم. فجرى الحديث عن الجوائز الثقافية شرقا وغربا، فطلبتُ الكلمة، وقلت “أسأل عن معلومة ولديّ معلومة أفصح عنها بعد سماع الإجابة! هل هناك مثقف عربي أو كتاب بالعربية حصل على جائز غربية قبل 1900؟”. وكنت حذراً من أن هناك مَنْ حصل في الجزائر أو المغرب أو مصر على مثل هذه الجائزة، وعندها سأحتفظ بمعلومتي.

رأيت الاستغراب على وجوه المشاركين في الندوة، من هذا السؤال أو الاستفسار، وكأن لسان حالهم يقول: هل هناك جوائز تصل هذه البلاد من أوروبا، في القرن التاسع عشر، وبأية وسيلة اتصال؟ عندها قلت “إن السيد الفقيه والمؤرخ والأديب العراقي محمود شكري الآلوسي (توفي عام 1924) قد حصل على جائزة من ملك السويد والنرويج (1886)، وذلك لفوز كتابه ‘بلوغ الأرب في أحوال معرفة العرب’، حال صدور طبعته الأولى في ذلك التاريخ”.

وعندها سأل أمين جائزة “العويس” مستغربا عن اسم الكتاب وحيثيات طبعه، وطالبني رئيس جائزة الشيخ زايد بالمصدر، وذلك للغرابة. أما المصدر فهو مقدمة تلميذه الشيخ محمد بهجة الأثري (ت 1996) للكتاب في طبعته الثانية، 1923، ثم كتابه “أعلام العراق يتضمن سيرة الإمام الآلوسي الكبير وتأبين العلماء والأدباء وتراجم نوابغ الآلوسيين” (صدر 1345هـ/ 1927). قال الأثري وهو يلبي طلب أستاذه في تحقيق الكتاب من جديد “فإن كتاب بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، الذي نال به مؤلفه أستاذنا العالم الجهبذ السيد محمود شكري الآلوسي الجائزة من لجنة الألسنة الشرقية في استقهولم (كذا وردت)”. فكانت مناسبة أن نشرتُ مقالا في صحيفة الاتحاد الإماراتية مقالاً تحت عنوان “جوائز المثقفين.. الآلوسي أول الحائزين”.

كتاب بلوغ الأرب

اجتمعت لجنة اللغات أو الألسنة الشَّرقية بتوجيه من الملك أوسكار الثَّاني ملك “أسوج ونروج” أي السُّويد والنرويج، وقررت تكليف مؤرخين عرب للكتابة عن تاريخ أقوامهم قبل الإسلام بالجزيرة العربية، يتضمن آدابهم، وأشعارهم، وأديانهم وطقوسها، وعاداتهم الاجتماعية، وطعامهم وشرابهم، ومناكحهم، وقبائلهم، وحروبهم، وسلاحهم، وطبهم، وخرافاتهم، وفنونهم وكل ما يتعلق بحياتهم مِن صغيرة وكبيرة، فليس هناك تاريخ متخصص في هذا المجال، ويكون سلس العبارة واضح الأفكار وموثقاً من مصادر تاريخهم.

كان اسم العلامة محمود شكري الآلوسي بين المُكلفين، فوصلتهم رسالة التكليف مِن السفارة موقعة باسم كرونت كرلو دي لندبرج القنصل السَّياسي لمملكة السويد والنرويج بمصر، والمؤرخة في الرابع من تموز (يوليو) 1882 أي قبل مئة وستة وثلاثين عاما مِن يومنا هذا، ومِن مضمون الرِّسالة يبدو أنها كُتبت أو حُررت بقلم أديب ضليع بالعربية. مما جاء في رسالة التكليف “السَّيد أدام الله زينه، وأقر بالمسرة عينها، وأجرى بالحِكمة أقلامه، وثبت في مواقف المعارف أقدامه، وأطلع مِن بدائعه في سماء الأدب بدرا منيرا، ورفع له في ملأ العرفان ذكرا كبيرا.. (إلى قوله) فأما الكتاب المذكور فسنتروى في ما جاء به، ثم نبعث به لإخواننا أعضاء اللجنة مؤملين أنّ سيحظى بالقبول، ويُعامل بالرضى بما هو المأمول. هذا وإنا ليسرنا كلّ مؤلف مهما كان موضوعه، فكيف بكتاب الأستاذ وفضله شفيعه، فيُطلق لهمته عنانها، وليقوم مِن غيرته سنانها. ثم لطعن نحور الجهالة برماح أقلامه، حتى تتألف دولة متبدد الأدب مستظلة بأعلامه، لا زال للخيرات موفقا، وللآمال فيه محققاً، والسَّلام عليه ورحمة الله” (الأثري، أعلام العراق).

أنجز الآلوسي كتابه “بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب” في العام (1304هـ/ 1887م)، أي اسغرق في تأليفه نحو خمس سنوات منذ تاريخ تكليفه، ثم نُشرت طبعته الأولى عام (1314هـ/1896 م)، وذلك حسب مقدمة الكتاب وخاتمته، وطُبع بثلاثة أجزاء. بعد إنجاز الكتاب أُرسلت مخطوطته.

تسلم الآلوسي رسالة أخرى من القنصل العام لمملكة السويد والنرويج بالقاهرة ووكيلها السِّياسي كرونت كرلو دي لندبرج، يبلغه فيها بفوز كتاب في المسابقة والجائزة الملكية، جاء فيها “حضرة العالم الفاضل السَّيد محمود شكري أفندي أعزه الله. أيد الله الأستاذ وشرح بالمعارف صدره، ورفع بالكمالات قدره، ولا زالت تُحييه المعالي، وتخدمه بأبيضها وأسودها الأيام والليالي. نكتب إليه وفضله لدينا أظهر مِن الظُّهور، وأشهر من كل مشهور، معتقدين أن يسرّ بما نتلوه عليه، إذا ألقى بمقاليد سمعه إليه، وذلك أن كتابه بلوغ الأرب جليل في بابه، وقد استحق التقدم على أضرابه، فإن جميع الكتب التي وصلتنا، في هذا الصَّدد، مع ما بلغت إليه مِن كثرة العدد، واختلاف مصادرها شرقا وغربا، وبعدا وقُربا، من أوروبا ومصر والشَّام والعراق، وغيرها من الآفاق، لم يحصل سواك في أربابها أحد، على تلك الجائزة، التي سبق بها الوعد، لأن الموضوع واديه عميق، بعيد الطّريق، غير أن كتاب الأُستاذ أجمع الكل مادة، وأوسعها جادة، فلذلك أنعم عليه صاحب الجلالة مولانا ملك السويد والنرويج بنيشان من ذهب، أخضر العلاقة لا أخضر الجلدة من بينت العرب، وهذا النيشان لا يناله إلا عالم فاضل، وقد خصص به الأستاذ دون سواه على كثرة الآمل. فيجعل صدره له حلية، وليفخر به على نظرائه، فإنما يُحسن الفخر على العلية. وليعلم أننا قد عزمنا على طبع ذلك الكتاب، تخليدا لمآثر صاحبه في خزائن الأدب، فلينشط لمثله همته، وليُجرد على أعناق الخمول عزمته، والسَّلام عليه ورحمة الله”(القاهرة 12 ربيع الأول 1307/1889 م).

الآلوسي والرصافي

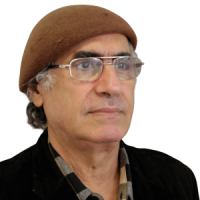

● محمود شكري الآلوسي، ولد في بغداد عام 1856، أديب ومؤرخ عراقي، وهو أحد علماء أهل السنة في العراق ومن الشخصيات البارزة في العالم العربي والإسلامي.

● درس في مدارس بغداد وتخرجت على يديه نخبة من العلماء، وممن تأثر بفكره العلامة محمد بهجة الأثري والأستاذ عباس العزاوي والشيخ رشيد حسن الكردي والشيخ محمد القزلجي والشيخ علي بن حسين الكوتي والشيخ الإمام أمجد الزهاوي، وتخرجت على يديه أيضا جملة من أدباء العالم العربي منهم الشاعر معروف الرصافي والكاتب واللغوي العراقي الأب أنستاس الكرملي والمؤرخ عبدالعزيز الرشيد وغيرهم.

● زادت كتبه عن 50 مؤلفا منها مؤلفات دينية وكتب تاريخية وأدبية وكتب لغوية ونحوية. ومن كتبه {غاية الأماني في الرد على النبهاني}، وفيه يتناول المسائل المتنازع عليها بين دعاة التجديد الديني ومعارضيهم، ويعد الآلوسي من دعائم مدرسة التجديد الديني ورئيس حركة التصحيح البغدادية القائمة على تنقية التصوف مما طرأ عليه وترسيخ قيم التصوف السليم. وكانت له صلة بجمال الدين الأفغاني، صاحب فكرة التجديد في الإسلام.

● توفي يوم 8 مايو 1924، ودفن في مقبرة الشيخ معروف الكرخي في بغداد.

كان الكتاب الفائز بجائزة سويدية نرويجية ملكية، سبباً في إطلاق لقب الرّصافي على الشاعر معروف عبدالغني (توفي عام 1945)، وكانت قصة ذلك، حسب ما يرويها الرصافي نفسه قال “الأستاذ (الآلوسي)، وهو أول من سماني بالرصافي، وسبب التسمية أن المذكور ألّف كتابه المعروف ‘بلوغ الأرب في أحوال العرب’ وطبعه في مطبعة أهلية تعود لشخص يدعى علي أفندي، في سوق السراي، وعهد إليَّ بتصحيحه، وأني قرضت الكتاب المذكور بعدة أبيات، كانت مصدرة في مقدمة الطبعة الأولى، وكنت قد كتبتُ أسفل الأبيات اسمي معروف، فلما شاهده السيد محمود شكري أُعجب به إعجابا، وقال لي: أكتب، بعد اسمك، الرُّصافي لأنك معروف الرصافة، والكرخي (المتصوف الشهير، المتوفى 200 هـ) معروف الكرخ. فلم أفعل، فكتب بخطه، فصار يناديني بالرصافي، وهو الذي أذاعه ونشره فغلب عليَّ”. (الرصافي يروي سيرة حياته). ويبدو أن الطبعة التي تحدث عنها الرصافي هي الطبعة العراقية، أما طبعة الكتاب الأولى فطبعت ضمن الجائزة، مثلما أشار القنصل العام لمملكة السّويد والنرويج، بالقاهرة.

لم نجد أبيات الرّصافي، ولم أجدها في ما لدينا من شعره، في مقدمة طبعة الكتاب التي حققها الشّيخ بهجة الأثري، فهل رفعها له علاقة بميول الرصافي غير الدينية، والتي بدأ بها مبكرا، فقد وقف مع السفوريين ضد الحجابيين، وذلك في المعارك الصحفية والأدبية التي حصلت ببغداد، في منتصف العشرينات مِن القرن الماضي، أو أن بهجة الأثري حقق الكتاب بطبعته المصرية، والتي جاءت خالية مِن أبيات زميله، في الدّراسة عند الآلوسي، معروف الرصافي.

تقلبات فكرية

بدت حياة صاحب “بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب” مثيرة، فيها تقلبات فكرية، ففي بداية حياته كان متأثراً بالصوفيين، فحسب كاتب ترجمته وتلميذه الشَّيخ بهجت الأثري، أنه “أُصيب بما يُصاب به كلّ فكر حي، في ذلك المجتمع، ومُني بما يُمنى به كل منتم لمدارس الدين من التقليد الأعمى، والجمود على كُتب أُلفت في أيام التقهقر والانحطاط تسمى كتب الجادة” (الأثري، أعلام العراق).

فحسب الأثري أن التصوف السلوكي والطرقي فيه انحراف عن الدَّين، وخاصة ما يتعلق بتقديس القبور، حتى سمى ما كان عليه أستاذه وهو في عمر الثلاثين بـ“الطريقة العوجاء”، إلا بعد أن اطلع على كتب ابن تيمية (ت 728 هـ)، وتلميذه ابن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، وما قرأه من كتب مكتبة عمه بدأ التغير حتى وُصف بالوهابية، فكُتب بأمر إلى السلطان العثماني، وكان شيخ الإسلام في السلطنة، يناصبه العداء، فطُلب إلى استانبول مغفوراً، إلا أنه بعد وصوله الموصل، في طريقه إلى استانبول منفياً، أخره الفقهاء هناك وكتبوا يترجون السلطان بالإعفاء عنه وقد حصل لهم ذلك فعاد إلى بغداد.

غير أن الآلوسي، الذي حُسب على الوهابية، لأنه قرأ ابن تيمية وابن قيم، وله موقف من تقديس القبور، له كتاب اختلف فيه معه الفقهاء السلفيون، وهو ما يخص “الفلك” أو حركة الأرض. صنف الكتاب تحت عنوان “ما دل عليه القرآن الكريم مما يعضد الهيئة الجديدة والقويمة البرهان”، وفرغ من تصنيفه في 24 أكتوبر (1339هـ/ 1921).

التاريخ العربي لدى قارئ غربي

للآلوسي كتب كثيرة وفي شتى الأغراض، وطلبة كثر أيضا، وكان مقام تدريسه جامع الحيدر خانة، إلا أن أبرز تلامذته معروف عبدالغني الرُّصافي، والذي كان مقربا منه، وذلك لحفظه للشواهد في تدريس العربية، والتلميذ الآخر الشَّيخ بهجت الأثري، غير أن الأول مال عن طريق أستاذه، بما اعتبره البعض تمردا، وعلى وجه الخصوص في كتابه “الشَّخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس”، الذي صنفه في العام 1933 بالفلوجة، ولم يُنشر إلا بعد عام 2002، حسب وصيته، أن لا يُنشر إلا بعد وفاته، وكتاب “رسائل التعليقات”، وصنفه ببغداد ونشره عام 1944، أي قبل وفاته بعام. أما الأثري فظل ملتزما طريق شيخه، محتفظا بعمامته، وصارا على طرفي نقيض، حتى أن الرُّصافي أطلق على زميله تسمية “بوليس السَّماء”.

ختاماً، مَن أراد الاطلاع على أحوال العرب، بيسر وسهولة، بعين القارئ لا الباحث، فليس له سوى “بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب”، صحيح أن مؤلفه ناثر بلا مصادر وإحالات، لكنها طريقة تأليف ذلك الزّمان، ناهيك أنه كتبه بطلب من مؤسسة أوروبية، وكأنه أراد تسهيل قراءة تاريخ قومه على القارئ الغربي، أما سِفر المؤرخ جواد علي (توفي عام 1987) “المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام”، فذلك شأنه آخر، قد لا يقربه إلا الباحث أو القارئ الملم.

كان التكليف بتأليف الكتاب عام 1882، والإنجاز عام 1887، ومنح الجائزة عام 1889. لكن السؤال الذي ظل يلح عليَّ، أين بقية الكتب، التي دخلت في المسابقة، ومَن هم مؤلفـوها؟ هـذا ما لم تكشف عنه رسائل القنصل العام لمملكة السويد والنـرويج، ولا مقدمات الكتاب، ولا من كتبوا عنـه؟ السرّ عند السفارة السويدية بالقاهرة، فمِن المـؤكد أن أرشيفها لديه الإجـابة على سـؤالنا.