"بعد أن يسدل الستار".. حكاية مثيرة تجمع بين الرواية والمسرحية

تمتلك الرواية قدرة كبيرة على دمج أجناس الكتابة الأخرى وحتى الفنون على اختلافها من مسرح وتشكيل وسينما وغيرها في نسيجها، وهذا ما نقرأه في رواية “بعد أن يسدل الستار” التي تلاعب قراءها بأسلوب ممتع وصولا إلى النهاية المثيرة لقصة العائلة المتصدعة.

يحمل عمل عمرو عافية الأدبي الذي بين أيدينا عنوانين متقاربين أو متصلين هما: بعد أن يسدل الستار، وغرفة عبدالله، العنوان الأول عنوان روائي حيث يتحدث الراوي عن حياة بعض الممثلين وأجوائها بعد أن ينتهي العرض المسرحي، سواء كان عرضا لليلة واحدة، أو عرضا لموسم مسرحي كامل.

أما العنوان الثاني فيشير إلى أن غرفة عبدالله هي خشبة المسرح التي تدور فوقها الأحداث، ونلاحظ أن العنوان الثاني يشير إلى أن هذه المسرحية تقدمها فرقة عاكف المسرحية، وعاكف هذا (الذي سيذكرنا بأحمد عاكف بطل رواية “خان الخليلي” لنجيب محفوظ)، هو شقيق عبدالله (الذي سيذكرنا برشدي شقيق أحمد عاكف في “خان الخليلي”) لتكون المقاربة، أما المفارقة فإن عاكف هو زوج بطلة العرض ناهد شوقي. أما عاكف نجيب محفوظ فهو لم يتزوج من بطلة روايته التي أحبها أخوه الصغير، ومات في شبابه.

العائلة المتصدعة

لقد تردد اسم نجيب محفوظ في رواية عمرو عافية غير مرة من خلال ذكر بعض أعماله مثل “السمان والخريف” وتصوير فيلم مأخوذ عن تلك الرواية، وظهور نادية لطفي في دور “ريري”، وغيرها من الأعمال.

ويذكر اسم العنوان الثاني (المسرحي) من خلال تذكرة مسرح برتقالية اللون ثمنها 55 قرشا لحضور العرض المسرحي، وتحمل رقم 742134، وهذه التذكرة ملصقة على صورة بانورامية لشاطئ ستانلي خلال الزمن الروائي، وهو الستينات من القرن الماضي، وتحديدا من منتصف 1966 إلى منتصف 1967.

إذن الرواية مدينة في حضورها لتلك السنوات التي شهدت أحداثا سياسية وعسكرية كثيرة جدا ومؤثرة، أبرزها – قبل هزيمة 1967 – كانت حرب اليمن التي شارك فيها عادل عبدالشكور، وظلت ماثلة في ذهنه ومؤثرة على شخصيته وبعض تصرفاته.

وقد بدأت الدقة الأولى في الرواية (أو المسرحية) بالحديث عن حرب اليمن التي انتهت بالنسبة إلى عادل ليبدأ حربا جديدة في جبهة أخرى داخلية.

تأخذنا الرواية إلى عوالم شتى فنية وأدبية واجتماعية وسياسية وجغرافية وتاريخية لعبت فيها الإسكندرية دورا مؤثرا

كنت أظن أن أحداث الرواية تدور في سان جيوفاني (قبل أن يتحول إلى فندق صغير يعانق البحر) بمنطقة ستانلي، ولكن ورود هذا الاسم باعتباره فندقا له وجود طبيعي (ص 201)، أبعد تفكيري إلى مكان آخر متخيل يقع على رمال الشاطئ مباشرة، أو كان موجودا من قبل وتم هدمه قبل بناء الكبائن ذي الأدوار الثلاثة التي يشتهر بها خليج ستانلي.

لقد استطاع الكاتب أن يؤسطر هذا المكان، ويجعله أقرب إلى بيت الأشباح أو الدمى، أو فلنقل أقرب إلى “منزل العائلة المسمومة”، حيث تظهر بين الحين والآخر المشاعر السلبية العنيفة والمدفونة التي يحملها كل شخص للآخر في هذا البيت الذي يضم ثلاث شخصيات: عاكف وزوجته فنانة المسرح ناهد شوقي، وأختها سلوى شوقي. وكان يعيش معهم شخص رابع هو عبدالله عبدالحكيم أخو عاكف الذي تركهم لمصيره ومصيرهم، ليحل محله عادل عبدالشكور الذي تعرف إليه في أسوان.

شخصيات هذ العمل قليلة جدا، وتعد على الأصابع، هي ست شخصيات رئيسية (ربما كانت تبحث عن مؤلف) ثلاث شخصيات نسائية: ناهد وسلوى وتحية، مقابل ثلاث شخصيات رجالية: عاكف وعبدالله وعادل (يتميزون بحرف العين في بداية اسم كل منهم)، إلى جانب بعض الشخصيات الثانوية.

وكل الشخصيات سواء الرئيسية أو الثانوية، رسمت بحرفية ومهارة عالية، وكل شخصية لها حكايتها ولها عالمها المتصل والمنفصل والمتقاطع مع الشخصيات الأخرى، ولكنْ هناك شيء مهم يجمع كل تلك الشخصيات هو الفن المسرحي على وجه التحديد، وخاصة التمثيل الذي كان هو رأسمال ناهد شوقي، وكانت تعتقد في نفسها أنها أعظم ممثلة في الشرق، وكانت في تمثيلها أصدق من شخصيتها في العالم الواقعي أو الحقيقي، عملا بقاعدة أن “الصدق في الكذب هو أساس الفن”.

لقد نجحت نجاحا باهرا في تمثيلها، بينما فشلت في حياتها فشلا كبيرا، وعلى الرغم من ذلك فهي تستمر في العيش مع زوجها عاكف، في ظل حبها الكبير لأخيه عبدالله الذي هرب في ليلة غامضة، وذهب مع ممثلة المسرح تحية حلمي إلى أسوان ليلتقي عادل الذي سيقتله تنفيذا لرغبة تحية، ويلقي بجثته في النيل، وفي الوقت نفسه نشعر أن روح عبدالله تنتقل إلى جسد عادل الذي يسافر إلى الإسكندرية ويبحث عن المكان الذي كان يعيش فيه عبدالله، ليحل محله في بيت العائلة على شاطئ ستانلي، ويشعر أن غرفة عبدالله كأنها غرفته منذ زمن طويل. ولكن ينتبه إلى أنه يتحول إلى منتج مقلد من شخص عبدالله، ويدرك أنه يقلده ويحاول أن يأخذ مكانه. فيشعر بغصة أنه مزيف غير أصلي. وهناك يلتقى سلوى التي لا تظهر مشاعرها وأحاسيسها تجاه الناس والأشياء والعالم من حولها، نتيجة تربية قاسية بعض الشيء.

تأخذنا الرواية إلى عوالم شتى، ما بين فنية وأدبية واجتماعية وسياسية وجغرافية وتاريخية، لعبت فيها الإسكندرية بمناخها أو طقسها وتاريخها وحاضرها وفنها حتى فترة الستينات دورا مؤثرا في رسم الخطوط العريضة للشخصيات والأحداث.

وإذا كانت معظم الروايات التي اتخذت من الإسكندرية مكانا مؤثرا اهتمت بمناطق شعبية مثل بحري والعطارين وغربال ومحرم بك وكرموز وغيط العنب وباكوس، فإن هذه المنطقة التي دارت معظم الأحداث في فلكها وهي منطقة ستانلي الأرستقراطية، لم يتم تناولها كثيرا في الرواية السكندرية المعاصرة، اللهم إلا رواية بعنوان “ستانلي” للكاتبة القاهرية ريم أبوعيد، ضمن ثلاثيتها السكندرية “متروبول وستانلي وسان ستيفانو”، وتشترك روايات ريم أبوعيد مع رواية عمرو عافية في تناول موضوع تناسخ الأرواح الذي قامت عليه – كما أتصور أو أتوهم أحيانا – رواية “بعد أن يسدل الستار” حيث تنتقل روح عبدالله إلى جسد عادل، أو يحاول عادل احتلال مكان عبدالله، فعادل يتميز بهذه الإطلالة وهذه الروح التي كان يتمتع بها عبدالله، فيشعر من يلتقي عادل أنه يلتقي عبدالله، وهو ما حدث مع سلوى التي أحبت عبدالله بجنون، وكانت ترى أن أختها ناهد تحب عبدالله أيضا رغم فارق السن بينهما (حوالي 11 سنة). وهو ما أحدث شرخا عميقا في نفس الأختين، وكل واحدة تلقي باللوم على الأخرى عندما عرفتا أن عبدالله هرب من البيت بلا رجعة.

كانت المفاجأة أن عبدالله بعد هروبه أو اختفائه يرسل حوالات مالية باسم سلوى مشاركة منه في تكاليف المعيشة بعد أفول نجم الفنانة ناهد وزوجها عاكف، وعدم إيجاد سلوى لعمل، ولكننا نفاجأ كقراء، بعد ذلك، أن الذي كان يرسل هذه الحوالات المالية، هي سلوى نفسها، ترسلها لنفسِها، لتوهم الجميع، وتوهم نفسها أيضا، بأن عبدالله لا يزال على قيد الحياة، وأنه يرسل لهم أموالا لشعوره بالمسؤولية تجاه تلك العائلة المتصدعة، بعد أن تقاعدت ناهد عن العمل المسرحي، وبعد أن مرض أخوه عاكف، بعد تأميم مصنعه، وعدم قدرتهم على مجابهة تكاليف الحياة، فلجأوا إلى الإعلان عن تأجير غرفة عبدالله للحصول على بعض المال.

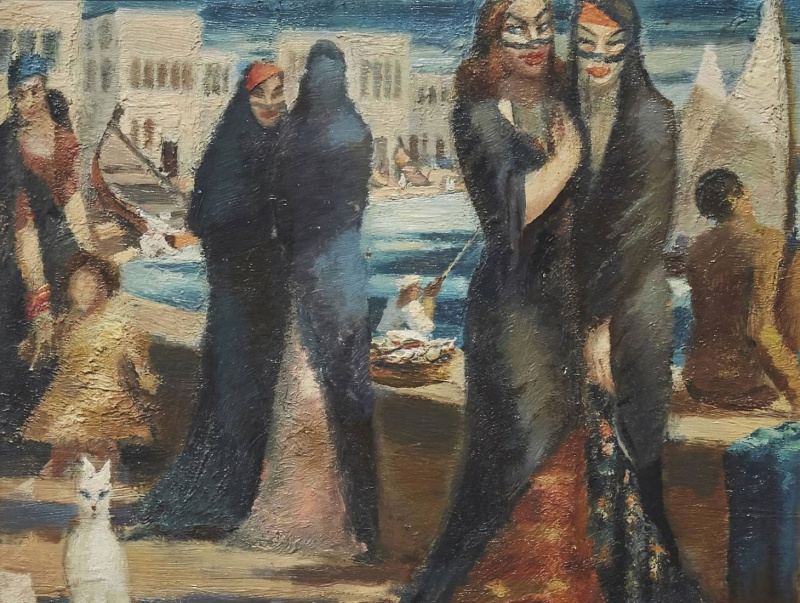

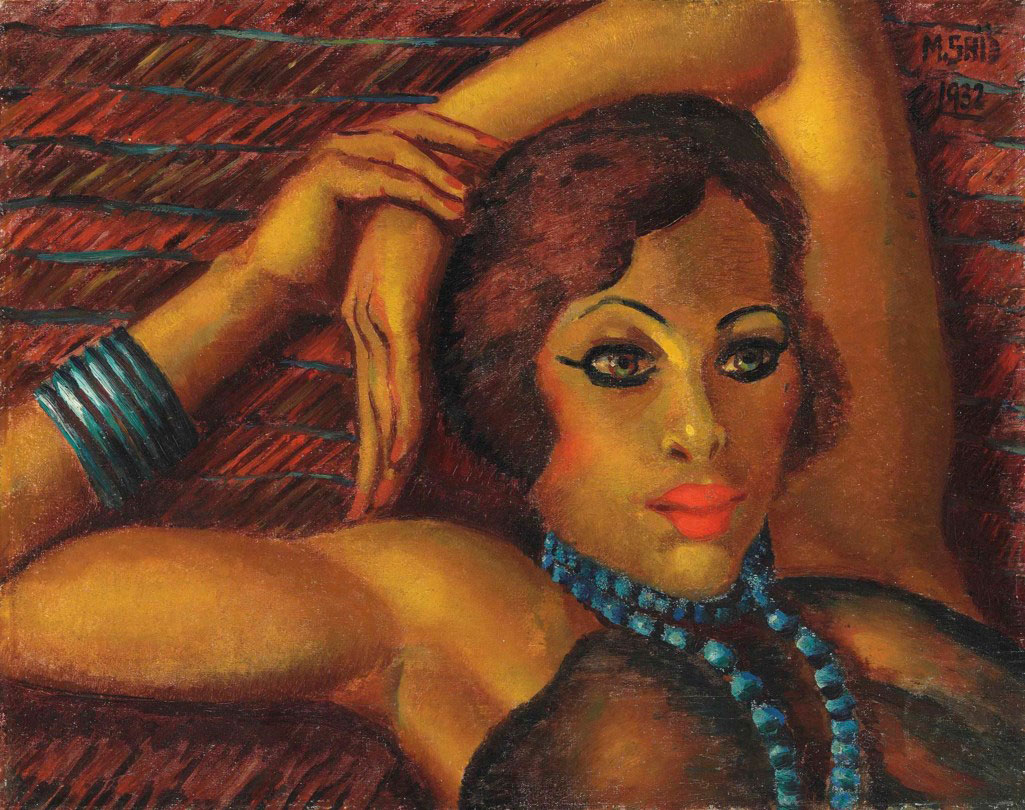

وعندما يسأل عادل سلوى عن مصدر الأموال التي ترسلها لنفسِها من خلال الحوالات المالية، تعترف له – في صدمة للقارئ – بأنها تعمل عاهرة، أو موديلا عاريا لدى الرسامين. وعن الموديل العاري يقول الفنان الرائد محمود سعيد “الموديل هي الجسد المتكامل مع نفسه، إنها شريك في اللوحة، يمكنها أن تجلس ساعات طويلة دون ضيق أو ضجر”. وتقول سلوى باعتبارها موديلا (ص 258) “أخلع ملابسي وأشرد طوال فترات الرسم في عالم بارد، برودة شتاء الإسكندرية، وغائم مثل سماء نواتِها”. ولعل هذه النظرة تختلف كثيرا عن نظرة محمود سعيد للموديل العاري الذي مارس رسمه في الكثير من لوحاته العارية الموجودة في متحفه بجناكليس بالإسكندرية، وقد تحدثت عنها في روايتي الأولى عن محمود سعيد وهي “اللون العاشق”.

تداخل الفنون

احتفت الرواية بعالم الفن التشكيلي، ولاحظت تأثير المدرسة التأثيرية في العمل حيث انعكاس الضوء على الأشياء يغير من طبيعتها، ومحاولة تصوير الضوء باستخدام الألوان، كما نرى في أعمال الفنان الفرنسي كلود مونيه (1840 – 1929) على سبيل المثال. ولقد جاء مصطلح “التأثيرية” بعد أن كتب أحد النقاد عن لوحة كلود مونيه بعنوان “تأثير” فتسارع الصحافيون إلى ابتكار كلمة “التأثيرية”، فشاع هذا المصطلح، وأصبح دالا على طريقة من طرائق الرسم والتلوين.

في الصفحة 32 يقول عادل عن امرأة تجلس أمامه في القطار أثناء رحلته من أسوان إلى الإسكندرية “إنها نفس المرأة باستثناء أن الضوء هو الذي يتغير”. وفي الصفحة 34 نرى سقوط شعاع الشمس للحظات على الوجه فينيره ويزيده تألقا. وفي الصفحة 106 نرى أن الشمس تقترب من خط الأفق فينعكس نورها البرتقالي على البحر وحوائط الغرفة. وفي الصفحة 192 كان الظلام داخل الغرفة حالكا، ليلة لا قمر فيها ولا انعكاس من موج البحر على حوائط غرفة عبدالله. في العبارة الأخيرة لا وجود للشمس التي اتكأت عليها المدرسة التأثيرية لرصد انعكاسها على الأشياء.

ولعلنا نضيف من خلال تلك العبارة تأثيرية الظلام أيضا، وليس الشمس فحسب. وعندما أضاءتْ ناهد النور وجدت سلوى مرمية على الأرض نازفة من رأسها، ودمها لوث قميص نومِها. وسيظل هذا المشهد (المسرحي أو السينمائي) من أهم مشاهد العمل، ومحور الكثير من فصول الرواية، أو المسرحية، فكان هو الأشد تأثيرا على الشخصيات القليلة وتصرفاتِها ومشاعرها تجاه بعضها البعض.

وبالإضافة إلى عناصر المسرح، سنجد أيضا عناصر السيناريو السينمائي في متن العمل مثل المشهد الخارجي: “مِن الخارج نسمع أصوات البحر يعلو ويعلو حتى يغطي على نحيب سلوى”.

وهكذا نرى عناصر تشكيلية وسينمائية تحلق في أجواء الرواية، وهذا يؤكد أن جنس الرواية عموما يستطيع أن يستوعب أو يستضيف كل العناصر أو الأجناس الأدبية والفنية الأخرى، بدليل أننا نعيش أجواء مسرحية كاملة في هذا العمل الروائي، سواء قبل أن يرفع الستار، أو بعد أن يسدل الستار. وقد بدأتْ هذه الأجواء بعتبات عدة منها مقولة الفنان يوسف وهبي “وما الدنيا إلا مسرح كبير” نقلا عن شكسبير، ودعوة حضور مسرحية “غرفة عبدالله” على مسرح الفرقة 40 طريق الجيش، الشاطبي، والدعوة موجهة من فرقة عاكف المسرحية إلى د. حسن عافية (والد المؤلف) وحرمه المصون يوم الأحد 5 يونيو 1966 (أي قبل الهزيمة بعام واحد) ويشارك في هذه المسرحية عبدالله (أخو عاكف الصغير فنان 30 سنة) وناهد شوقي (الممثلة الأولى للفرقة 41 سنة كما تقول هي) وسلوى (أخت ناهد ومساعدتها في الفرقة 27 سنة)، وعاكف رضوان (صاحب مسرح عاكف ومصنع نبيذ 53 سنة) وعادل عبدالشكور (شاب من الجنوب، مقاتل في حرب اليمن 27 سنة) وسنلاحظ أنه في عمر سلوى أخت ناهد، بالاشتراك مع تحية حلمي.

نحن إذن أمام تقسيمات مسرحية بامتياز، يتغير فيها النور في الصالة وقد أظلمت تماما في الخارج، فهل نستطيع أن نطلق على هذا العمل الذي بين أيدينا مسْرواية، وهو المصطلح الذي كان متداولا أيام توفيق الحكيم، وصنفت بعض أعماله من خلاله؟ فما هي المسْرواية؟ إنها رواية محملة بشكل من أشكال تداخل الأجناس “الرواية ـ المسرحية” وأن رغبة الرواية في تفعيل خاصية الحضور تكون عن طريق الصوت والخطاب والحوار بأنواعه، وهي التي سمحت بتداخل الأجناس الأدبية في الرواية ولاسيما الحوار المسرحي، وهي المزج الماهر للحاضر البصري والضوئي والماضي المستحضر من خلال نقطة حاضرة. وهو التعريف الذي ينطبق أشد الانطباق على “بعد أن يسدل الستار” التي لا نعدم فيها وجود عناصر السرد والحكي أيضا، بصيغة الماضي، وإن كان الزمان كما تؤكد إحدى عتبات العمل هو الزمن الحاضر دائما.

عناصر تشكيلية وسينمائية نراها في الرواية ما يؤكد أنها كجنس أدبي تستوعب كل الأجناس الأدبية والفنية الأخرى

يبدأ الفصل الأول تحت عنوان “بروفة جنرال” حيث كانت شخصية تحية حلمي هي المسيطرة على هذا الفصل، وتعلن أنها من القاهرة، وليست من طرفي مصر أي (الإسكندرية وأسوان).

تحفل الرواية كثيرا بالإسكندرية، فهي التي وصفوها بالمدينة التي بجوار مصر، والتي أدهشت عادل كثيرا عندما هبط رأسا من محطة سيدي جابر إلى الكورنيش مواجها زرقة يراها لأول مرة سماء وبحرا، ليست كالبحر الأحمر الذي عبره من قبل إلى اليمن. فللأبيض المتوسط خفة غير موجودة في الأحمر. وكيف تصبح الإسكندرية بدون كورنيش أو بحر؟

ولكن صديقه عبدالله يصفها بأنها مدينة باردة القلب شعواء المشاعر. غير أن عادل لم يتأثر بمقولة صديقه، فعندما يرى كل هذا البحر الأزرق ثم السماء يقول: يا الله، ما أجملها. والإسكندرية عند سلوى مدينة كالوهم. ثم يراها عادل بعد ذلك المدينة التي تقف على شفا الهاوية.

دقة المسرح الثانية كانت أيضا مع تحية حلمي التي تشبه كثيرا الممثلة الصاعدة (وقتها) ماجدة الخطيب، وتتوالى أسماء الفنانين والفنانات الموظفة بعناية في جو العمل، فلا يشعر القارئ بأن الأمر مجرد استعراض أو إقحام أسماء من أمثال زينب صدقي (تركية الأصل) وجورج أبيض ومحمد بيومي وزوزو نبيل ويوسف شاهين، ومحمد فوزي الذي حزنت الناس على موته في العام نفسه الذي تدور فيه أحداث الرواية (1966).

إن سياق العمل واستدعاء الزمن الفني الجميل في الإسكندرية وتوظيف تاريخ السينما والمسرح فيها، هو الذي فرض نفسه على ذكر بعض هذه الأسماء، في وقت كانت فيه “المعمورة” شاطئا جديدا، وبار “ليل طويل” ملجأ لعدد من الساهرين والسكارى، وكانت حديقة فندق البوريفاج ملتقى الأصدقاء والأحباء وقد التقت فيها تحية مع عبدالله، بعد لقاءاتهما في بار “ليل طويل” وزياراتهما إلى جدة تحية نمساوية الأصل في دار من دور المسنين في “محرم بك”.

في دقة المسرح الثالثة يصعد عاكف إلى خشبة المسرح أو إلى فضاء الرواية.

كل الشخصيات سواء الرئيسية أو الثانوية، رسمت بحرفية ومهارة وكل شخصية لها حكايتها وعالمها المتقاطع مع غيرها

وسرعان ما يرفع الستار بعد دقات المسرح الثلاث، ويبدأ الفصل الأول، وتتداخل الأدوار، وتظهر سلوى شوقي مرتدية فستانا بسيطا على موضة سنة 1966.

ويحاول العمل (ونحن نعيش عام 1966) أن يتوقع شكل الحياة الاجتماعية القادمة حيث يعتقد علماء الاجتماع أن الشكل الأسري في سبيله إلى التغير، ويستبدل مفهوم الأسرة مع تبدل مفاهيم القرن الجديد. وأنه في القرن الواحد والعشرين سيكون المجتمع تام الاختلاف. التواصل لن يكون بالتليفون ولا التلفزيون ولا السيارات والقطارات. تواصل عقلي، والأسرة لن تكون بنفس الشكل. سينتهي شكل الأب والأم والأولاد.

ويبدو أننا في طريقنا بالفعل إلى هذا التصور الذي أخبرت عنه الرواية من خلال قراءة عاكف لإحدى الجرائد، ويبدو أن المؤلف يتبنى هذا التصور، وأراد أن ينقله إلى القارئ ليتصور معه شكل الحياة في قادم الأيام والسنوات.

في فصل “الاستراحة” يتحول العمل إلى صيغة المذكرات واليوميات والاقتباسات من حوارات صحفية مع ناهد شوقي، لنلمس أهمية الوثائق الصحفية، في الاقتراب من الشخصية والكشف عنها، وقد رأينا من قبل كيفية توظيف الوثائق الصحفية في روايات مثل “بيروت بيروت” لصنع الله إبراهيم، و”لا أحد ينام في الإسكندرية” لإبراهيم عبدالمجيد، واستخدمته أيضا في روايتي “رئيس التحرير”. ولكن الوثائق والمقابلات الصحفية – سواء كانت حقيقية أو متخيلة – التي استعان الراوي بها تؤرخ لشخصية ناهد شوقي وتكشف عن بعض أعماقها في هذا العمل. غير أن ما يؤكد أن تلك الوثائق الصحفية حقيقية أنها وردت من خلال كتاب وصحافيين حقيقيين نعرفهم والتقينا بهم من أمثال حسن شاه، وأنيس منصور الذي سألها عن رأيها في الثورة (ثورة يوليو 1952) وكان هذا بعد قيام الثورة بست سنوات أي في عام 1958 فردت بلباقة: هذا سؤال أصعب من سؤال السفنكس لأوديب. أنا لا أريد أن أكون أوديبا جديدا، يكفينا واحدا فقأ عينيه. وتلك الإجابة تكشف عن ثقافة مسرحية تمتلكها ممثلة المسرح ناهد شوقي. وتكشف في الوقت نفسه أنها غير مؤيدة تماما للثورة، ربما كانت تتبنى موقف عدد من المثقفين في الحيرة والتردد بعد أن اكتشفوا أن المبادئ التي قامت الثورة من أجلها لم تتحقق بالكامل، وكان من بين هؤلاء نجيب محفوظ. ولعله في “السمان والخريف” استطاع أن يعبر عن هذه الحيرة وهذا التردد، لذا نرى أصداء لهذه الرواية في رواية “بعد أن يسدل الستار”.

مفاجأة القارئ

لقد وقع الراوي في حب نجيب محفوظ، وفي الصفحة 268 نجد أن روح كاتبنا الكبير تهيمن على الموضوع، الكاتب يحبه ومتأثر به دون شك، فأتى بالاسم الحقيقي لصاحبة بنسيون ميرامار (وهي ميريانا) ومكانه الأصلي في محطة الرمل بالإسكندرية، وفكرة المسرحية جزء منها في رواية محفوظ “ثرثرة فوق النيل” (حيث البيت الموجود على رمل كورنيش ستانلي، أشبه بالعوامة الموجودة على النيل في رواية محفوظ)، وجزء من “أفراح القبة”، موجود في المسرحية، حتى الأسماء تحية (في أفراح القبة) وعاكف (في خان الخليلي) وحسنين (في بداية ونهاية) هم أسماء لأبطال روايات نجيب محفوظ.

وبعد فصل الاستراحة يأتي الفصل الثاني ليتأكد للقارئ أن الراوي العليم يروي المسرحية، بعد إسدال الستار وهو المعنى الذي حمله العنوان الرئيسي للعمل وهو “بعد أن يسدل الستار”، فإذا كان نجيب محفوظ أراد من خلال أعماله أن يروي الفلسفة، ويفلسف الأدب، فإن عمرو عافية من خلال روايته تلك أراد أن يروي المسرحية ويمسرح الرواية عن طريق تبادل واستعارة التقنيات الخاصة بكل نوع ليمنحها للنوع الآخر، فرأينا وشاهدنا وسمعنا إبداعا راقيا يتمتع صاحبه بثقافة رفيعة عريضة.

غير أننا ونحن نتحدث عن الزمن الروائي للعمل وهو عام 1966 نرى سلوى وعاكف وعادل يتحدثون عن أغنية “موعود” وهي الأغنية التي تغنى بها عبدالحليم حافظ لأول مرة عام 1971، وهي تقنية مقصودة أشار إليها الكاتب في ص 268 متحدثا عن الأخطاء التاريخية (المقصودة) في العمل الإبداعي، بينما كان التوثيق التاريخي صحيحا لفيلم الناصر صلاح الدين الذي كان عرضه الأول منذ أكثر من ثلاث سنوات بالنسبة للزمن الروائي، أي عام 1963.

وأراني غير مقتنع بتلك التقنية ولا هذا الخلط التاريخي الذي يأتي من خلال تقنيات ما بعد الحداثة، وتقنيات التشظي وخلط الأزمنة والأمكنة، بالإضافة إلى خلط أسماء الشخصيات أيضا، ومنها اسم صاحبة بنسيون ميرامار، إنها اليونانية ميريانا، ولكن في الرواية كانت “أدريانا”، والبنسيون كما نعرف في محطة الرمل، لكن الرواية تجعله في الإبراهيمية. فمن هو المزيف ومن هو الحقيقي، خاصة أن الرواية تلجأ إلى البولوفونية (تعدد الأصوات) وأعتقد أن هذا التشويش تقنية أخرى يلجأ إليها الكاتب وتتصاعد قرب نهاية العمل، عندما يسرد عبدالله/ أو الكاتب، أسباب كتابة هذه الرواية، وكأنه يقدم لنا كشف حساب أو مذكرة تفسيرية لمبررات ودوافع الكتابة، بل ويفسر لنا غموض بعض الفصول أو الأجزاء، معتمدا على إسقاط كل الحوائط (وليس الحائط الرابع فحسب) بين القارئ والعمل، مشيرا إلى مسرح العبث واللامعقول، وكأنه يريد أن يقنعنا بأن الرواية تنتمي إلى هذا التيار، وأنه يراقب هذه العائلة من منتصف عام 66 إلى منتصف عام 67.

وأرى أن هذا الفصل الأخير من الرواية الذي جاء تحت عنوان “إسدال الستار وتحية الجمهور” أكثر إثارة من الرواية نفسها، لأنه يحتوي على كم من المفاجآت والمثيرات غير المتوقعة والتي مرت على القارئ ليفاجأ بتفسيرات أخرى غير التي قنع بها أثناء قراءة الفصول السابقة لهذا الفصل الأخير الذي يقول فيه عبدالله للقارئ “لا أنصحك أبدا بتصديق ما رأيت أو قرأت”، لتكتمل لعبة الخداع والتمويه والتكاذب التي هي سمة من سمات الأعمال الإبداعية الكبيرة، فيسهر الخلق جراها ويختصم، كما قال المتنبي.