بابل أم الحضارات وأرض الكنوز المنهوبة

مُلئت المتاحف الأوروبية بآثار بابل، حُملت منها بوابة عشتار إلى برلين، ونُقلت شريعة حمورابي إلى باريس، بعد أن وجدت في فارس الإيرانية، منقولة بالأصل مِن بابل. وضم متحف لندن العريق فخاريات وتماثيل المعابد مِن بابل أيضا، ناهيك عن بقية آثار العراق، فأرض هذه البلاد مناجم للآثار مثلما هي مناجم للنفط.

لكن مع ذلك ظل طلب إلحاق منطقة بابل الأثري كواحد مِن التراث العالمي المحمي دوليًّا معطّلا في اليونسكو، منذ 1983 حتى الأسبوع الأول من هذا الشهر، فصدر القرار عن طريق التصويت في لجنة التُّراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، وجاء النبأ مِن باكو عاصمة أذربيجان، حيث اجتماع المنظمة.

إنها مساحة لا تتجاوز الكيلومترات العشرة، هذا كل ما بقي من بابل التي حكم ملوكها شرقا وغربا، وجاء في نقاش ممثل العراق لدى لجنة اليونسكو “ما هي لائحة التراث العالمي من دون بابل؟ كيف سنخبر تاريخ الإنسانية من دون أول فصولها، بابل؟”.

لجنة اليونسكو من جهتها، تعرف جيّدا، وقد أشارت إلى أن تلك المساحة الصغيرة والعريقة في التاريخ في “حالة محفوفة بالمخاطر وبحاجة ماسة إلى الحفاظ عليها ومنعها من الانهيار”. الجميع يعرف أنه إذا ظلت المنطقة الأثرية من بابل بلا حماية دولية فسينتهي وجودها وتبقى في الكُتب فقط. فكم من حروب مرت عليها، وسرقات جرت على قدم وساق، وهذه الحاضرة الشاسعة لم يبق منها سوى ما حفزته التربة، بينما للبشرية، وليس العراق فقط، الحق في الاحتفاء بإرث بابل.

خلف بوابات عشتار

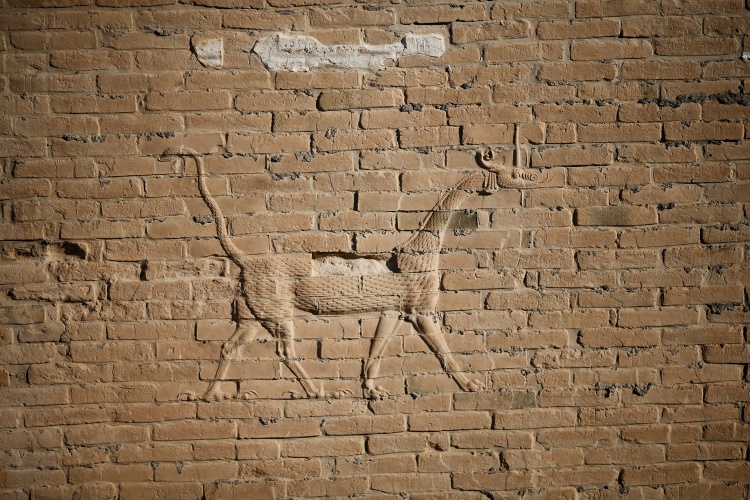

قبل سنوات احتفى المتحف البريطاني بإرث بابل عبر استضافته للمكنونات العراقية القديمة بمتحف برلين، من بوابة عشتار “الأصلية”. وعلى الرغم من الزمن السحيق ما زالت ألوان أحجار البوابة زاهية، ومن الحق أن يقول المتمعن فيها: بأي مادة سرمدية طلا مفرداتها الفنان البابلي، وكيف شكلها هذه التشكيلة العجيبة، ليعطيها قوة البقاء عبر الدهور الدهيرة؟ كذلك شغل ضريح الملك نبوخذ نصر، حيث بابل، غرفة كبيرة تحت الأرض، ويبدو المكان مثل مزار مقدس.

هاجس الزائر وهو يطوف حول الضريح الحجري معرفة ما بداخله، فأين جسد الملك ومجوهراته المدفونة معه، كما ورد في الألواح؟ عمومًا لم يبق من الإنسان البابلي، الذي صال وجال وشيد تلك الحضارة العظيمة، غير جثمان متفحم لصبي ما زال محتفظا بهيئته الخارجية، معروضا داخل صندوق زجاجي. أما عن كنوز بابل الذهبية فيؤكد أهل المدينة أنهم يعثرون بين فترة وأخرى على ضريح مفتوح، فيه عظام وجماجم، تركها السراق بعد أن نهبوا ما فيها من المعدن النفيس والحجر الكريم.

أشارت الروايات التاريخية إلى العبث بالإرث البابلي وذلك ببناء مدينة واسط من قِبل الحجاج بن يوسف الثقفي، ثم شيد، بعده، الخليفة أبو جعفر المنصور المتوفى بأحجارها وبوابات واسط نفسها مقرّه الذي عُرف ببغداد المدورة، ومن قبل ذلك أقيم طاق كسرى بأحجار قصور بابل، ومن بعد بنيت بيوت الحليين، يوم أسست مدينة الحلة من قِبل المزيديين، لتكون عازلًا يحمي بغداد عاصمة العباسيين مِن غزوات القبائل البدوية، كقبيلة خفاجة آنذاك، فأكثر البناء القديم لبيوت الحلة كانت جدران بابل مادته، ولكن مِن أين للسُّكان أن يعرفوا أن الحجرة الواحدة لا تقدر بثمن؟ وربَّما عن جهل ضاعت تلك الأحجار في مرافق البيوت الصحية، وظل الهدم جاريا من تلك التلول، لا بحثا عن الآثار إنما عن الأحجار، حتى تحولت خرائب تلك القصور والمعابد إلى مقالع للأحجار، وحُملت إلى الأماكن المراد إعمارها.

بلاد الدمار

لعلَّ ما شاع عن بابل، من أنها بلاد الشَّر والكفر والدمار، أثر على موقعها وحصانتها، بينما رُفعت مدن حولها إلى درجة التقديس، وظلت هي مكانا للشياطين، حسب التراث الديني المروي عنها. فقد ورد اسمها في الكتاب المقدس “التّوراة” أكثر من مئتي مرة، وجاء اسمها من “باب أيلو” مِن اللّغة الأكدية ومعناها “باب الله”. وأول تلك النّصوص ما ورد عن نشأتها على يد الملك النّمرود “وكان صيادًا جبارًا أمام الرّبِّ… أول مملكته بابل وأرك (أوروك) وأكد”.

أما في القرآن الكريم فقد ورد ذكرها مرة واحدة، مرة عابرة للتمثيل والاستشهاد، كمكان للسحر والشياطين ”وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله”. فلم تذكر بابل في الكتب المقدسة إلا للتحذير من شرور أو جبابرة أو شياطين. ظل اسمها يتداول، بهذا المعنى، في الشّعر العربي مرتبطا بالسّحر والخمر، والأمثلة على ذلك كثيرة، ويكفي منها ما قاله أبو الطّيب المتنبي، وأبو العلاء المعري.

قال المتنبي رابطا السّحر بابل “ما نـالَ أهـلُ الجاهليَّةِ كلُّهم/ شِعري ولا سمعت بسحْري بابلُ”، وقال المعري رابطا صناعة الخمر ببابل “البابلَّية بـاب كـلِّ بليّةٍ/ فتَوقَّينَّ هُجوم ذاك البابِ”.

إلا أن بابل المذمومة ذكرها ماني بن فاتك الذي عاش وأعدم بالمدائن في القرن الثّالثّ الميلادي، وصاحب الدّيانة “المانوية” على أنها دار الإمامة، أو دار الرّئاسة “لا يجوز أن يكون الرّياسة إلا في وسط المُلك ببابل”. وقيل مِن تقاليد هذه الدّيانة “ترك أذية الماء والنّضار والشّجر والنّبات”.

لم يكن الإطناب عند “باب الله” هذا إلا لغرض ربط ما تناولته به الكتب المقدسة، بحدود حكايات وتصورات واعتقادات، ثم ما أتى به الشّعراء. وقد أصبحت بابل خرائب، بما اتخذ من ذريعة لهدم التّجاور الدّيني، الممتد إلى عهد بابل نفسها، حيث صدرت فتوى قتل جماعية ضد الصّابئة المندائيين، وهم القاطنون على ضفاف أنهر العراق وأهواره منذ القِدم، وربما كانت ديانتهم ذات صلة بأجواء بابل نفسها.

بابل في الذاكرة الشعبية

كذلك تجد لبابل في التّقليد الشّيعي مكانةً فيها شيء من التّقديس، وليس أرض سحرة وخمارين فحسب، وهو أن الشّمس ردت على علي بن أبي طالب ببابل، وربما كان ذلك مكان معبد الشّمس المشهور لدى أهل بابل القدماء. كذلك ذمت كثيرا في كتب الحديث الشيعية.

كل هذا يدل على الانقطاع بل والاغتراب بين بابل وما عقبها، وما إن اكتشف ما بين تلك الخرائب من فنٍ راقٍ وعلم متقدم حتى سار “على نهر دجلة الكثير من السفن والأكلال المسروقة بالمنحوتات” إلى المتاحف الأوروبية. ومن تلك الآثار ما حمله الألمان من آثار إلى متحف “بيرغامون” في برلين، بعناية فائقة. حملت أحجار البوابة مرقمة على هيئة وجودها في شارع الموكب البابلي الشهير. ومن الغرابة بمكان أن يكون الأصل في برلين ونسخته في بابل. لكن، بعد سرقة المتحف العراقي وتحطيم محتوياته قال يومها الكثيرون “ليت تلك الآثار تحولت إلى المتاحف الأوروبية كافة”.

لا شك أن أور وبابل ونينوى والحضر ولكش وسواها لم تكن محصورة بمناجمها الآثارية؛ إنما كانت مدنا في طول الأرض وعرضها، فأين ذهب بناؤها وأين اختفت أحجارها؟ ويأتيك الجواب من الأب أنستاس الكرملي “تنبيه عام، أجل إن الأبنية نفسها، التي كانت قائمة على أديم الأرض، هدمت منذ عهد عهيد، ليستخرج منها الآجر، فاستخرج منها شيء لا يتصوره العاقل لكثرته، وبنيت به أبنية ليتها لم تبن ولم تكن”.

تضعك احتفالية المتحف البريطاني الفخمة بالإرث العراقي، المشار إليها سلفا، أمام مفارقة حادة بين ماضي العراق السحيق وحاضره: هل هناك انقطاع تام بين جيل مخترعي الكتابة والعجلة وفناني بوابة عشتار وبين الأجيال اللاحقة حتى الجيل الحاضر؟ وهل أُفرغ العراق من أولئك البشر صناع تلك الحضارة، التي ينحني الغرب لبقاياها؟ وهل أن صلة النسب بين الغابرين والحاضرين، التي نتحدث عنها ونفخر بها، مجرد خُرافة وادّعاء؟

دستور حالم

كم تبدو ديباجة الدستور العراقي “نسخة العام 2005” حالمة ومنقطعة عن زمنها وهي ترى التواصل لا الانقطاع بين ما يُحتفل به من أثر، على أنه مهد الحضارة، والأيدي التي كتبت واستفتت بما نصه “نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار ورواد الحضارة، وصناع الكتابة، ومهد الترقيم. على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الإنسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ لسياسة الأوطان”.

نعم، كل هذا تشهد به تلك الآثار وتصرخ به الأرض كلما استفزتها تراجعات الأزمنة الفظيعة، لكن ماذا عن العراقي الحاضر وتفاعله مع إرثه الحضاري؟ أرجو ألا تكون مقالة التواصل مجرد ترميم معنوي لما تكسر من النفوس وتراجع من العقول، فالفجوة، كما تبدو، كبيرة ومخيفة بين تلك الحضارة ومعطيات ما تلاها، والأسباب لا تعد ولا تحصى.

يقول عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب “الحيوان” عن ضياع آثار كثيرة ذات عمران راقٍ “لأن من شأن الملوك أن يطمسوا على آثار من قبلهم، وأن يميتوا ذكر أعدائهم، فقد هدموا بذلك السبب أكثر المدن وأكثر الحصون، كذلك كانوا أيام العجم وأيّام الجاهلية، وعلى ذلك هم في أيّام الإسلام، كما هدم عثمان صومعة غمدان، وكما هدم الحصون التي كانت بالمدينة، وكما هدم زياد كل قصر لابن عامر، كما هدم أصحابنا (العباسيون) بناء مدن الشامات لبني مروان”.

وذات يوم، كانت لساطع الحصري جهود طيبة في حماية آثار العراق، ويذكر أن السفير البريطاني وجه رسالة إلى وزارة الخارجية العراقية محتجّا على تعيينه مديرا للآثار، بذريعة أن الحصري ليس مختصا في الآثار، مما يؤدي إلى صعوبات عند التعامل مع بعثات التنقيب. فاضطرت الحكومة العراقية، ممثلة بوزير خارجيتها نوري السعيد، إلى طمأنة السفير. وما أزعج الحصري أن الحكومة ألزمته بمشاورة “يوردان”، والأخذ بمشورته، فوجّه رسالة إلى الحكومة يؤكد فيها أن الاستشارة متعددة، وهي ليست حكرا على يوردان.

تقسم الآثار المستكشفة، حسب قانون العام 1924، مناصفة بين البعثة المنقبة ودائرة الآثار، هذا بالنسبة إلى الآثار المكررة، أما الآثار الفريدة فيجري تقسيمها بالقرعة، وحسب الحصري هناك ما تأخذه بعثات التنقيب من حصة العراق بحجة صيانتها، ومعالجتها معالجة خاصة، وبالتالي تذهب إلى المتاحف الغربية دون عودة. أما قوانين الآثار اللاحقة فأخذت تضمن حق العراق في آثاره. وأهم ما تحقق وفقا لتلك القوانين حرية دائرة الآثار في تعيين المراقبين، وفرض شروط إضافية على بعثات التنقيب، حتى أن عددها تنازل من إحدى عشرة بعثة إلى سبع بعثات.

لم تقتصر جهود الحصري على حماية الآثار المنقولة، وإنما بذل كل ما في وسعه لصد موجة إزالة المعالم الأثرية أو تحديث أبنيتها، بنظرة متعالية على الإرث الحضاري، جاء في مذكراته “عندما فكر أرشد العمري في إنشاء بهو الأمانة (أمانة العاصمة) خارج سور القلعة أخذ يهدم البرج القائم في نهاية السور من جهة الشط، فتدخلت المديرية (مديرية الآثار) في الأمر وأوقفت أعمال الهدم”.

فرهود جديد

وبعد إفراغ المتحف العراقي من متعلقات تاريخ الرافدين يبقى الأمل في ما سيستخرج من تلك المواقع، ومما اكتشف من مواقع جديدة بعدها، لكن العبرة في حمايتها من فرهود قادم، إن كُتب للعراق أن يمتلك متحفا آخر يتناسب مع ثروته الأثرية الهائلة. وقبل قيام الدولة العراقية، أي خلال العهد العثماني، كانت سرقات الآثار تجري على قدم وساق، ففي أواسط القرن التاسع عشر حملت السفن أنفس الآثار العراقية إلى المتاحف البريطانية والفرنسية والأميركية، والبعثة التي تحصل على فرمان سلطاني بالتنقيب تحمل ما تشاء من الآثار، دون رقيب. قال سيتون لويد، المستشار الفني لمديرية الآثار العامة، في مقال نشرته مجلة “سومر” إنه خلال تلك المدة “سار على نهر دجلة الكثير من السفن والأكلاك الموسوقة بالمنحوتات الآشورية، المرسلة إلى المتاحف الرئيسية في أوروبا والعالم الجديد، والمستندات التاريخية التي لا تُثمن، تلك التي حلَّ رموزها علماء الغرب”.

غير أن مَن يطلع على كتاب “لُغز عشتار” لفراس السواح سيعلم أن بابل موجودة في عبادات الشعوب كافة، ويوم كانت الكنيسة الرئيسية للمانوية، اُحتقرت من قِبل ديانات عاشت حولها، والسّر والقصد هو إلغاء الماضي ليبدأ الجديد وكأنه جاء بلا صلة بذلك الإرث.

كان خبر اعتبار منطقة بابل الأثرية جزءا من التراث العالمي خطوة عظيمة، مع تأخرها، لكن هل هناك مَن يُنفذ شروط اليونسكو، كي يبقى القرار نافذا، أم أن الأمر سيكون مثلما كان مع الأهوار، بقى حبرا على ورق، لا قيمة له؟