النقد الثقافي يعلن موت ثقافة النخبة ويعيد الاعتبار إلى أدب الشعب

يتميز النقد الثقافي باستخدامه وتوظيفه للمفاهيم والنظريات التي قدمتها المدارس الفلسفية، واللسانية، والاجتماعية، والنفسية، والسياسية والأنثروبولوجية وغيرها، إذ يجمعها ويجعلها تعمل معا من أجل فكّ الشفرات الظاهرة والمضمرة، وهو ما يكسبه أهميته البالغة اليوم، ولكنه من ناحية أخرى يصبغه بنوع من الصعوبة في ربط النظري بالتطبيقي.

طلال المعمري

عمان - يتضمن كتاب “بلاغة الشارع”، الذي صدر مؤخرا للناقد غسان إسماعيل عبدالخالق، مجموعة من البحوث التطبيقية في النقد الثقافي، يمكن للقارئ العام والباحث المستجد - على حد السواء - أن يسترشدا بها بيسر وسهولة، إذ يتضمن الكتاب دراسات يمكن من خلالها تجسير الفجوة الواسعة بين النظرية والتطبيق.

ويعتبر النقد الثقافي الذي ظهر في فترتي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين بعد أن عممه الناقد الأميركي فنسنت ليتش، نشاطا فكريا ومعرفيا متعددا من حيث الأسس النظرية والمقاربات المنهجية التي يستخدمها، كما أن إستراتيجياته في الممارسة النقدية تتميز بالانفتاح على جميع الحقول والروافد المكونة لما ندعوه بالظواهر الثقافية وبالممارسات المنتجة للمعنى. وربما هذا ما يجعله معقدا بعض الشيء وهذا ما يدعو إلى تبسيطه أكثر، وهذا ما سعى إليه عبدالخالق.

موت ثقافة النخبة

غسان إسماعيل عبدالخالق يقف في كتابه هذا عند الخط الفاصل بين التنظير وخشونة التطبيق، منتصرا لمواضعات النقد الثقافي

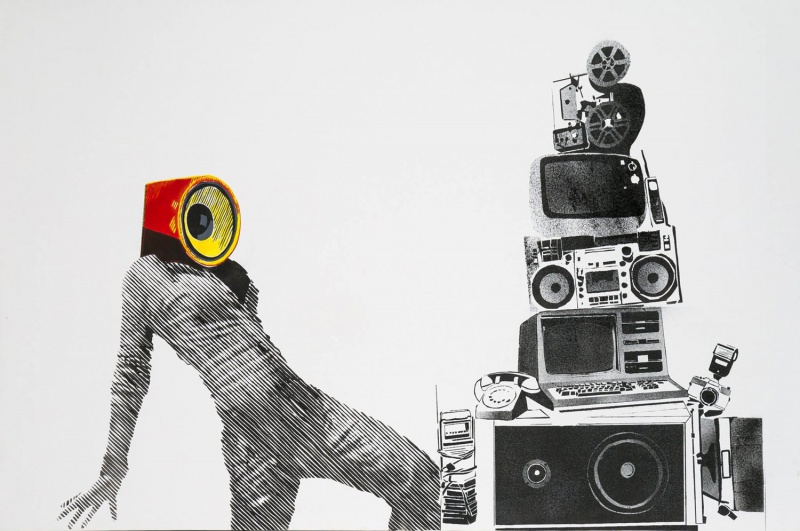

ونقرأ في مقدمة الكتاب أن العنوان “بلاغة الشارع” يستغرق الكثير من مواصفات النقد الثقافي الذاهب باتجاه “إعلاء أدب الجمهور”؛ إذ تتمظهر بلاغة الشارع من خلال “مركباته وأبواقه وأرصفته وأشجاره وروائحه وبيوته ومحلاته وواجهاته وأصوات ناسه وملابسهم وملامحهم”. إنه - وفقا لعبدالخالق - “التمثيل الأعلى لثقافة الشعار والملصق والنكتة والمذياع، وهو التجسيد الحقيقي لتيار الحياة المتدفق دون انقطاع”.

يتضمن الكتاب، الصادر عن “الآن ناشرون وموزعون”، تمهيدا تثقيفيا عمليا، أتبع بالفصل الأول “بلاغة الشارع ومعجم ألفاظ الربيع العربي”، الذي حاول المؤلف فيه إبراز الجانب السياسي في البلاغي، والجانب البلاغي في السياسي.

ويتطرق تاليا إلى “مدخل إلى نظرية الفوضى في الأدب العربي”، ليقدم من خلاله الجانب الأدبي في العلمي والعلمي في الأدبي. أما في الفصل الثالث “أين أبوالفتح الإسكندراني في رسالة أبي دلف الخزرجي؟”، فقد نفذ المؤلف تمرينا طريفا من منظور التاريخانية الجديدة المحسوبة على النقد الثقافي، ليتطرق إلى “ناصرالدين الأسد وتحرير المصطلح السياسي والاقتصادي” محاولا إبراز اللغوي في الاقتصادي والعكس من ذلك، أما الفصل الخامس من الكتاب فخصصه لـ”عصْف الصور في زمن الاستعمار”، مبرزا الأدبي في الحضاري والحضاري في الأدبي من منظور نقد ما بعد الاستعمار.

ويوجز عبدالخالق في التمهيد أبرز أطروحات النقد الثقافي، ومنها: إعلان موت الأدب بوصفه ثقافة النخبة، ثم إعلان موت النقد الأدبي بوصفه المنهج الوحيد لدراسة أدب النخبة وإعادة الاعتبار إلى الثقافة بوصفها أدب الشعب، ثم الإعلاء من شأن المقاربات غير الأدبية والعابرة للتخصصات مثل الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم التاريخ، وأن الأدب المحض والنقد الأدبي المحض أسطورتان أكاديميتان، وأن النقد الثقافي في أبرز جوانبه يمثل انقلابا على المسلمات الأكاديمية التقليدية التي تضطلع بدور المرسخ والمبرر لسلطة المؤسسة الرسمية.

ومن طروحات النقد الثقافي أيضا - بحسب المؤلف - توجيه طلبة ومؤسسات التعليم العالي في حقل الأدب لتفعيل منهجيات التحليل الثقافي بدلا من الاشتغال بأحاجي وألغاز الدراسات الأدبية المنغلقة ومحدودة التأثير جراء النمطية والتلقين، وتشخيص الدور الإشكالي الذي تضطلع به تكنولوجيا الاتصالات خاصة على صعيد ترسيخ الثقافة السمعية والبصرية على حساب الثقافة المكتوبة وما قد يترتب على ذلك من أميات وشفويات جديدة، والانعتاق من قمقم الدراسات الجامعية المتخصصة والانفتاح على مشاكل وقضايا المجتمع والحياة.

الكتاب يضيق الفجوة بين النظرية والتطبيق ويربط الفكر بالواقع، مشرعا نوافذ البحث الأكاديمي وأبوابه على عوالم مختلفة

ويتناول عبدالخالق نظرية الفوضى مشيرا إلى أن أكثر ما يمكن أن تفي هذه النظرية بتفسيره في موروثنا القديم يتمثل في ذلك الكم الهائل من الاستطرادات والالتفاتات والاستدراكات والحواشي والهوامش التي قد تتمخض عن دراستها - بوصفها أنظمة أو أنساقا أو أنشطة فوضوية - نتائج مفيدة في الحد الأدنى، إضافة إلى الكثير من القيم التي يمكن أن تتحقق جراء التشبيك المطلوب بين الأدب من جهة والعديد من حقول العلوم التطبيقية البحتة والإنسانية الاجتماعية من جهة أخرى.

ويقدم المؤلف دراسة لـ”الرسالة الأولى” للرحالة أبي دلف مسعر بن مهلهل الخزرجي الينبوعي، مشيرا إلى أنه، على الرغم من الإيجاز الشديد الذي اتسمت به هذه الرسالة / الرحلة، إلا أنها أثارت العديد من التساؤلات، سواء على صعيد مدى صحة نسبتها لأبي دلف، أم على صعيد مدى دقة المعلومات الجغرافية التي اشتملت عليها، أم على صعيد إمكانية قيام أبي دلف بهذه الرحلة فعلا. مشيرا إلى أن أبا دلف الشاعر المغامر، هو نفسه أبوالفتح الإسكندراني في مقامات بديع الزمان الهمذاني.

النظرية والتطبيق

يتناول الباحث إسهامات العلامة ناصرالدين الأسد، وما تنطوي عليه كتبه وأبحاثه الأدبية من رصانة وجدة وجدل حول التعليم أو السياسة أو الاقتصاد، وما تضمنته آراؤه من أفكار واستشرافات تمثل خلاصة خبراته في الإدارة الجامعية والثقافية، والعمل الدبلوماسي، والحوار بين الديانات والثقافات.

ويتناول كتاب ناصرالدين الأسد “نحن والآخر: صراع وحوار”، موضحا أن هذا الكتاب لازم الوضوح في اللفظ والمعنى، وتوجه به صاحبه إلى السياسي والاقتصادي والمثقف والقارئ الجاد وليس إلى الأديب أو اللغوي المتخصص، فجاء معجم خطابه منسجما مع موضوع الكتاب من حيث الميل إلى الإيجاز والتقرير غير الجاف والمباشرة الحاسمة الحازمة.

وينوه عبدالخالق بجرأة الأسد على عدم التحرج من استعمال الألفاظ الأجنبية المقابلة أو ترجمة العناوين أو شرح المصطلحات، فضلا عن الإحالة إلى العديد من المراجع الإنجليزية، وهي جرأة تحسب له في زمن توهم فيه بعض دعاة التعريب أن الجرأة تتمثل في استبعاد اللفظ الأجنبي من المكتوب العربي مهما كانت الأسباب.

كما يسلط الضوء على روائي ورواية كاد يطويهما النسيان رغم تميزهما، فعقيل أبوالشعر مؤلف “القدس حرة” يستحق - بحسب المؤلف - أن يعاد إليه اعتباره بوصفه رائدا من رواد الرواية في فلسطين والأردن والوطن العربي؛ لأن روايته تنطوي على ملامح تؤهلها بجدارة للتحليل والدراسة من منظور ثقافي.

ويوضح أن عقيل أبوالشعر كتب هذه الرواية باللغة الإسبانية في عام 1920 ونشرها في باريس في عام 1921، مضيفا أن الواقعية رانت على أجوائها وكادت تصل إلى حد التقرير والمباشرة، لكنها لم تخل من مسحة أسطورية اقتربت بها من تخوم الواقعية السحرية.

وفي الخاتمة يوضح المؤلف أنه وقف في كتابه هذا عند الخط الفاصل بين التنظير وخشونة التطبيق، منتصرا لمواضعات النقد الثقافي، وحريصا على الانسجام مع منهجية النقد الثقافي وقابليتها للتطبيق، سواء أكان الموضوع أو النص المقصود بالتحليل قديما أم معاصرا، وسواء أكان شعارا أم معجما أم رواية أم رحلة أم نقدا، وسواء قورب من منظور سياسي أم علمي أم تاريخي أم حضاري؛ لأن المعول عليه في الموضوع أو النص هو “القبض على النسق الظاهر والنسق المضمر، واستنطاق هذين النسقين دون مبالغة أو تعسف”.

وحاول عبدالخالق في هذا الكتاب تضييق الفجوة بين النظرية والتطبيق وربط الفكر بالواقع، مشرعا نوافذ البحث الأكاديمي وأبوابه على عوالم السياسة والتاريخ والجغرافيا والفيزياء والفلسفة، فضلا عن إيقاع الحياة الهادر في الشوارع والميادين.