الموريسكي الأخير

أقف بحذر شديد أمام مساحة الحديث عن مجد الأندلس الغابر؛ لم أجد الوقت الكافي لقراءة منظّمة ومنضبطة تعينني على تشكيل رؤية نهائية حول الأمر، وأخشى أن أحاسب وقائع التاريخ وفقًا لقيم لم تكن موجودة آنذاك ولم نعرفها سوى في العصر الراهن.

لكن ثمّة قلق يجعلني دائمًا غير قادر على تقبل فكرة أن بناء حضارة -مهما بلغت عظمتها – على أرض آخرين والتسليم بها، يمنح أصحاب هذه الحضارة شرعية امتلاكها ثم البكاء عليها بعد السقوط.

قلّة هم من استطاعوا الفصل بين العناصر في مشهد الأندلس، ونجحوا في الحديث عن الأمر باعتباره منجزًا حضاريًا، وتحليل أسباب نجاح هذا المنجز الذي شهدته الأراضي الأيبيريَّة (الأندلس لاحقًا) من دون إقحام عناصر الخلاف كالأرض والجنسية والمعتقد.

في مقابل ذلك، تكثر الكتابات والدراسات التي تنطلق من يقين شبه مطلق بأن الأندلس “حق عربي إسلامي”، ولأن أصحاب هذه الكتابات يلوون -من دون عمد- الحقائق والمعلومات لتتفق ويقينهم مسبق الصنع، فإن هذه الكتابات -بحثية كانت أم إبداعية- تشبه المخدر الذي -وإن كان يريح صاحبه- فإنه يسمح للكثير من الطعنات أن تؤذي جسده قبل أن ينتبه فتكون النهاية المؤسفة.

على هذه الخلفية، ظلت رواية “الموريسكي الأخير” للروائي المصري صبحي موسى على مكتبي فترة لا بأس بها، يراودني تجاهها شعوران؛ شعور يقوده احترامي لكتابات صاحبها السابقة ومعرفتي لمدى الجهد الذي يبذله في إنجاز أعماله. وشعور آخر يدفعني لتأجيل الأمر إلى أن تنتهي ذكرى سقوط الأندلس التي تشهد عادة سيلًا من الكتابات والبكائيات المدفوعة بشعور ديني أو قومي فاقع، تغطّي على غيرها من كتابات تسعى للوقوف على حد التعلم من التجربة واستخلاص العبرة منها كما ينبغي أن نفعل مع التاريخ.

بعد أن هدأت الزوبعة، تصفحت الرواية، بدأت بالتلصّص بين صفحاتها متقدمًا ومتأخرًا إلى أن وقعت في شركها الفني المنصوب ببراعة فلم أغادرها إلا وقد قرأتها.

|

بعيدًا عن اللغة السلسة والبسيطة، وإجادة استخدام تقنيات الإدهاش والاستبقاء في “الموريسكي الأخير” بدا لي أن نجاح صبحي موسى الأهم هو تعامله الإبداعي مع أزمتي الشخصية مع “الحضارة الأندلسية”، وتحويل الأمر إلى سؤال مجرّد غير متورط مع مذهب أو دين أو جنس أو عِرق. سؤال لا هوية له سوى الإنسان، أو هكذا بدا لي.

وفي ظني أن هذا الطرح هو قارب النجاة الوحيد من كل تطرف أو تعصب يبحث عن الذات من خلال نفي الآخر أو تحجيمه. وهو المنهج -إذا صح التعبير- الوحيد القادر على تفعيل الفائدة والخروج بالدرس من كل منجز حضاري نجح البشر في تأسيسه على هذه الأرض.

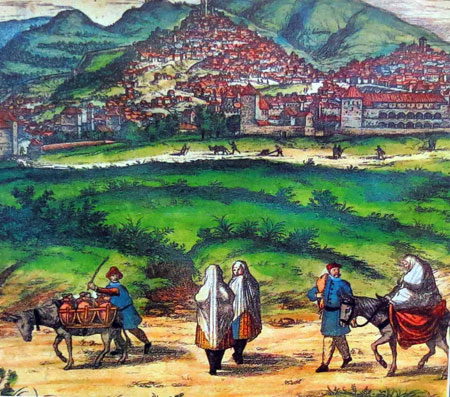

بين زمانين متباعدين تاريخيًا (زمن مراد الموريسكي/المصري: بعد ثورة يناير 2011، وزمن جده محمد بن جهور، الموريسكي الذي عاش فترة “سقوط الأندلس″) يصحبنا موسى في عالم روائي مرهف لا يسير بين عالمين بل يخرج من أحدهما إلى الآخر عبر خيوط وصل ذات طابع حلمي أسطوري تحولت معه الروايات التاريخية إلى قطع “بازل” متقنة الصنع تستفزك للبحث عن موضعها من هذا البازل الإبداعي الكبير الذي يحمل اسم رواية.

الأهم من القصة كيف تسردها الرواية، والأهم من السرد تلك التقنيات الصغيرة التي تقودك بداخله إلى الأمام، وتضطرك أحيانًا إلى العودة قليلًا -أو كثيرًا- إلى الخلف لتعود بما يُضيء على منطقة وقوفك داخل العالم الروائي. وهو ما نجح فيه موسى إلى حد يستحق التقدير، لأنه -في اعتقادي- الحد اللاّزم ليتوقف القارئ عن مساءلة التاريخ، ويتحول إلى مساءلة الإبداع (بما يتضمنه من تاريخ) عن الرسالة التي تُبنى على مهل داخل وعيه فلا يترك الرواية -أو لا تتركه الروية- إلا وقد نجحت في إضافته إلى وعيه.لا صلة للحديث هنا بالمعلومات أو الأحداث وإنما بكيفية التفكير في ما نملك من معلومات وما نقرأ من أحداث، وأظنها مهمة الإبداع الأولى.

يمكن للقارئ أن يحار في أمر مقارنة الرواية بين تجربتي “سقوط الأندلس″ و”ثورة 25 يناير”، لأن الإحالة المباشرة تضع “النظام الفاسد” الذي ثار عليه المصريون مقابل “حضارة الأندلس″ التي سقطت من بين أيدي “الأندلسيين”.

ولكن الرواية تعطي القارئ مفاتيح سرية دقيقة تجعل من الممكن توسيع هذا الأفق، لتصبح المقارنة ليست بين المصريين في ثورتهم على “نظام مبارك” وبين “الأندلسيين”، إنما بين المصريين في ثورتهم وبين “الموريسكيين” في محاولة استعادة وجودهم. وهو فارق رهيب يحتاج -خارج الإبداع الأدبي- إلى مجلدات للشرح والتأصيل، إلا أنه داخل الرواية يتضح عندما يتخلص القارئ من عقد الدين والقومية الجاهزة، ويرتدي عدسات الإنسانية، ليرى في الموريسكيين الممثلين للمعنى الحديث للمواطنين في كل مكان؛ الموريسكي -في الرواية كما أراه- هو المواطن المعاصر الذي لا صلة “مباشرة” له بعرق أو جنس أو مذهب، ولكنه نموذج للإنسان المعاصر الذي تداخلت في تشكيله الكثير من الثقافات والأعراق والمذاهب والأجناس والحضارات قبل أن تصل إليه، وهو بذلك يشبه المواطن المصري المعاصر الذي أنتجته تداخلات وصراعات وتمازجات من الحضارت والأمم والأعراق والأفكار والانتماءات، زالت كلها ولم يبق غيره ممثلًا لوجوده الإنساني والحضاري، ولا يحق لأحد أن ينتزع عنه حقه في الاستمرار في بناء حضارته وفق هذه المقوّمات لصالح فكرة واحدة دينية كانت أم عرقية أم سياسية.

وجه الشبه هنا ومنبع اختيار صبحي موسي لهذه المقارنة -كما أحبُّ أن أراه- هو تلك اللحظات من التاريخ التي يجد الناس فيها أنفسهم مهددين في وجودهم بسبب مقومات وجودهم نفسه! تلك الفترات التي يصل فيها معيار السفالة بالبشر إلى أعلى مؤشراته فينزع الناس عنهم لباس الإنسانية، ويرتدون ألبسة الطائفية والمذهبية والقومية والعنصرية فتضيق الأرض إلا بهم، وتسقط فكرة الوطن، فيصبح الكل مهددًا وخائفًا وينتشر الزيف والنفاق والكذب والخداع والرياء، ويتخفّى الصراع على النفوذ والسلطة والثروة في وجوه الدفاع عن الدين أو العِرق أو الشرف، ويكون معيار قبول الفعل، ليس مدى إنسانيته أو أخلاقيته، إنما من قام بماذا؛ فما يقوم به بنو الجلدة وأُخوان المذهب أو الطائفة أو الدين أو الأنصار من أفعال مقبول وصحيح، بينما الأعمال نفسها مرفوضة ومنبوذة إذا صدرت عن الآخرين.

فهل كانت رحلة “الموريسكي الأخير” من أجل لمّ شمل السلالة كما جسدتها الرواية ببراعة، ودعوة إلى هذا المعنى الإنساني للوطن كما وصلتني من خلال القراءة، أم أنها انطلقت من رؤية مغلقة على الأصل والعرق والدين حجبها عنّي حذري من الاستسلام لهذه الفكرة؟

هذا هو السؤال الذي أخجل من توجيهه إلى مبدع في حجم صبحي موسى.

شاعر من مصر مقيم في الإمارات