محمد الروبي لـ"العرب": منذ عرف المصريون المسرح وهم يقولون إنه في أزمة

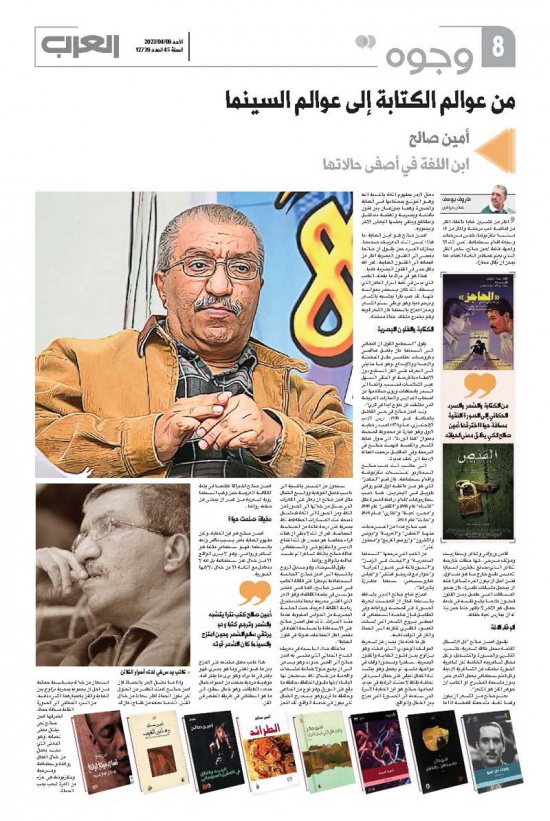

رغم ريادتها المسرحية على المستوى العربي فإنه لا يخفى تراجع المسرح المصري واكتفاؤه بنمط واحد هو الكوميدي الذي يلقى إقبالا واسعا، فيما يغيب المسرح الجاد ولا يلقى انتشارا ولا إقبالا واسعا. أسباب هذا التراجع كثيرة وهو ما نتعرف عليه في هذا الحوار لـ”العرب” مع الناقد المسرحي والسينمائي المصري محمد الروبي.

تختلف الآراء وتتفق حول المشهد المسرحي المصري الذي لا يعاني من أزمة في الكتاب أو الإخراج أو التمثيل أو فناني السينوغرافيا والعناصر الفنية الأخرى والنقد أو حتى الخشبات، ولا من محاولة التطوير والتجديد، ولكنه يعاني من تراجع دوره التنويري ومناقشة القضايا الاجتماعية المرتبطة بالأوضاع المجتمعية، وذلك نتيجة حالة حصار وتراجع لسقف الحريات.

هذا ما يؤكده الناقد المسرحي والسينمائي محمد الروبي؛ إذ يبين أن راهن المسرح المصري يتسق تماما مع راهن الواقع المصري بشكل عام، قائلا “أنا من المؤمنين بأن النظرية العلمية المعروفة باسم الأواني المستطرقة، تلك التي تؤكد على ثبات مستوى الماء في كافة الأنابيب المتصلة رغم اختلاف أشكالها وأحجامها، هي نظرية تصلح للتطبيق تماما على المجتمعات. وإذا أردت دليلا آخر فارجع إلى الستينات من القرن الماضي، وانظر كيف كان المسرح المصري فيها. ولماذا لا نزال نترحم عليه ونستخدمه مثالا إذا أردنا مسرحا فاعلا في المجتمع”.

ويضيف “ستجد أن الأمر لم يكن متعلقا بالمسرح وحده، بل كان يشمل كافة نواحي المجتمع. كان لديك المصنع والمدرسة وأعلى مستوى تنمية في العالم. كان لديك تلفزيون يعي معنى أن يكون إعلاما دافعا ومُنمّيا، كان لديك مشروع قومي عنوانه الرئيسي نهضة هذا البلد. الآن انظر ماذا لديك، لتعلم أن ما يصيب المسرح هو أقل مما يصيب نواحي أخرى. بل قد يندهش البعض إذا قلت ان المسرح المصري في ظل الأجواء التي يحياها يعد متقدما للغاية والأهم أنه مقاوم. فمن يصر على الفعل المسرحي الآن هو كالقابض على الجمر. فشكرا لأولئك المصرين الفاعلين المقاومين”.

أصل الأشياء

يتساءل الروبي “هل تتخيل أن تعبير ‘أزمة المسرح’ يستخدم منذ أن عرف المصريون المسرح؟” ويقول “نعم، وارجع إلى مجلات المسرح القديمة وحتى في عصر نسميه عصر النهضة المسرحية -عصر الستينات من القرن الماضي- ستجد عشرات المقالات وعشرات الندوات تتحدث عن ‘أزمة المسرح’. وأظن أن السبب يكمن في طبيعة المسرح ذاته، فهو فن طامح إلى الكمال، فن يرتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع، فن عاكس لما يدور في واقعه. ومن ثم هو فن طليعي بطبيعته، ولذلك ستجد القائمين عليه نقادا وكتابا وفنانين يشعرون بأنه ليس على ما يرام، أو ليس كما يجب أن يكون. ومن هنا يظهر تعبير ‘أزمة’. أظن أن الأمر كذلك”.

ويضيف “إذن إذا أردت رأيي، فالمسرح ليس في أزمة، أو للدقة هو ليس في أزمة منفردة، هو أنبوب ضمن أنابيب مثبتة في جهاز اسمه الأواني المستطرقة. وتعالَ نراجع معا، هل لدينا أزمة في الكتّاب؟ هل لدينا أزمة في عدد المخرجين الجادين الجيدين؟ هل لدينا أزمة في عدد الممثلين النابهين القادرين؟ وإلى آخره من عناصر المسرح. والإجابة يقينا: لا. لكن هذا لا يعني أيضا أن المسرح لا يعيش أزمة؛ هو يعيش أزمة، لكنها أزمة لا تخصه ولا تخص عناصره وكوادره. هي أزمة مجتمع تنعكس عليه بالضرورة. تنطلق أولا وقبل كل شيء من السؤال ‘هل يؤمن المسؤولون حقا بالمسرح وأهميته؟’ ثم ستنعكس الإجابة على كيفية التخطيط للمسارح، وعلى معنى الرقابة وحدودها وغير ذلك. لذلك قلت وأقول دوما لا تحملوا المسرح والمسرحيين أوزارا لم يقترفوها. فكما قال الناقد الكبير الراحل فاروق عبدالقادر ‘كيفما يكون مجتمعكم يكون مسرحكم'”.

وحول تأثيرات ما أطلق عليه “مسرح مصر” وما يشبهه، يشير الروبي إلى أنه “من المدهش أن البعض يتعامل مع ما يسمى ‘مسرح مصر’ الذي يقدمه أشرف عبدالباقي باعتباره السبب الرئيسي في خراب المسرح وتخريب عقول ووجدان الجمهور. ولأولئك أقول إن تلك النوعية من المسرحيات موجودة دائما وفي كل فترات المجتمع ‘ازدهارا وانكسارا’. فمسرحيات الفارس والاسكتشات التافهة المستهدفة ضحك الزبون موجودة وستظل موجودة وفي كل أنحاء العالم. الفارق فقط في كيفية التعامل معها”.

ويتابع “كي أكون واضحا سأسأل المتباكين على حال المسرح؛ لماذا ينقل التلفزيون مسرحيات أشرف عبدالباقي ‘مسرح مصر’ ولا ينقل أي مسرحية من النوعيات الأخرى، بل وتلك التي تنتجها هيئة حكومية وتعرض على مسارح تابعة للدولة؟ الإجابة عن هذا السؤال تقول لك مباشرة من هو المسؤول عن تسييد نوع واحد وحيد من المسرح وتغييب نوعيات أخرى ولماذا”.

ويشدد على أن الأمر لا يخص “مسرح مصر” في حد ذاته، بل يخص إيمان المسؤولين بالمسرح من عدمه، كيف يرونه وما دوره لديهم. وحتى تتضح الصورة نسأل هل إذا توقف “مسرح مصر” سيصلح حال المسرح المصري؟ أما أنها مجرد حجة نتمسك بها ونقولها حتى لا نحدّد المشكلة الأصلية، فهو ما عبر عنه الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور حين قال “الدودة في أصل الشجرة”، فلنبحث في أصل الأشياء إن كنا صادقين.

"مهرجني أمهرجك"

يؤكد الروبي أن للمسرح دورا كبيرا في طرح مشكلات المجتمع -أي مجتمع- وربما طرح بعض حلولها. فالمسرح منذ أن أنشأه اليونانيون وهو يرتبط بالمجتمع، هو في تعريفات أحدهم “برلمان الشعب”. لكن علينا أن نسأل كيف يمكن للمسرح أن يمارس هذا الدور وأنت تقيده برقابة تزداد كل يوم غباء؟ المسرح قرين الحرية. إذا أردت مسرحا حقيقيا يساهم مساهمة حقيقية في طرح وحل مشكلات المجتمع امنحه الحرية، وكن واثقا من أن المسرحيات لا تقيم ثورات؛ هي فقط تشير إلى الجراح ليلتقطها النابهون الصادقون فيطببونها. خلاصة القول إن المسرح دوره الأساسي دور مجتمعي لكن لا تقص جناحيه ثم تسأله الطيران.

ويلفت الروبي إلى أن للمهرجانات المسرحية دورا في تطوير المسرح بما تطرحه من تجارب عربية مختلفة يشاهدها الجميع ويناقشونها ويستفيدون من بعضهم البعض. هكذا يفهم دور المهرجانات. لكن من الملاحظ أن هناك بعض المهرجانات العربية تقام فقط للوجاهة الاجتماعية، لكي يقال “لدينا مهرجان”، بل إن بعض المهرجانات التي أسسها أفراد ويشرفون عليها تقام لتكون دافعا إلى مشاركة أصحابها في مهرجانات أخرى، أو كما قال أحد الساخرين “مهرجني أمهرجك”. وتلك هي المهرجانات التي يجب أن تتوقف فورا، حسب رأيه.

ويقول الناقد المصري “أذكر أنني كتبت عدة مقالات متتالية في جريدة ‘مسرحنا’ التي أتشرف برئاسة تحريرها تحت عنوان ‘كل هذه المهرجانات لماذا؟’. للأسف الشديد مع كثرة المهرجانات وطغيان الغالب منها القائم على ‘مهرجني أمهرجك’ غاب الدور الحقيقي للمهرجان. وبات احتفالية يحضرها المسرحيون ويعانق بعضهم بعضا ويتقاسمون الغداء والعشاء ويحضرون مجبرين ندوات تسمى فكرية يقال فيها كلام مكرر ملول. وقد انعكس ذلك على العروض المسرحية التي باتت -أو لنقل أغلبها- تقدم من أجل المهرجان”.

ويتابع “كثيرا ما تساءلت ‘ما علاقة هذا العرض بطبيعة جمهور البلاد القادم منها؟’ عروض متعالية تهيم في أجواء غربية وتحلق في اللاشيء وتداري عوراتها بأحابيل الإضاءة. عروض لا تنتمي إلى البيئة التي يفترض أن تعبر عنها. مجمل القول إن المهرجانات العربية مهمة ولكن بعد أن تعود إلى هدفها الأصيل وبعد أن تنقى مما يزيد عن الحاجة.

التجريب في المسرح

يرى الروبي أن علاقة التجريب بالمسرح تمتد إلى عمر المسرح ذاته. فمنذ أن بدأ المسرح على يد اليونانيين والتجريب فيه لم ينقطع. بل إن المدارس المسرحية المستقرة منذ قرون هي بنات عمليات تجريبية على ما سبقها. والتجريب فعل دائم في المسرح لولاه لكان المسرح قد مات منذ زمن. لكن هنا لا بد أن ننتبه للسؤال الذي يعتبره مفتاحا للحياة ومن ثم للمسرح وهو “لماذا”.. لماذا نجرب؟

ويتابع “هنا سنكتشف أن التجريب مقرون بالبحث عن وسيلة أو وسائل أكثر قدرة للوصول إلى الجمهور الذي هو بطبيعته متغير وفقا لمتغيرات الحياة وتطورها وتأثرها بمتغيرات تشمل ما هو سياسي وما هو اجتماعي. إذن التجريب المسرحي يخص بالأساس الرغبة في الوصول إلى الجمهور، الرغبة في المحافظة عليه أمام طغيان وسائل اتصال أخرى جاذبة. البعض للأسف يقرن التجريب بالغرائبية، فتجده باحثا عن الغريب في الشكل مستهدفا صورة جميلة أو حركة مثيرة في حد ذاتها وهو ما يحيل عمله إلى صرعة تنتهي سريعا ولا تؤسس لجذر يستمر”.

ويضيف “الأمر الآخر الهام في عملية التجريب هو أنه عمل مختبري. أنت تجرب وتجرب وتجرب داخل معملك للوصول إلى ما تعتقد أنه الأفضل فتستقر. وحين تستقر تنتفي عن عملك صفة التجريب. لذلك كنت ومازلت معترضا على تسمية مهرجاننا الدولي باسم ‘المسرح التجريبي’ فلا وجود لمسرح تجريبي. لكنه تجريب في المسرح. أن تقول ‘مسرح تجريبي’ كما تقول مسرح ‘كلاسيكي’ مثلا أو ‘تعبيري’ أو ‘عبثي’، وهو خطأ يقترب من الخطيئة. فكل نوع من الأنواع السابقة ‘كلاسيكي ـ تعبيري ـ عبثي’ له شكل وقواعد محددة. فما الشكل والقواعد التي تحدد التجريبي؟”.

للمسرح منذ أن أنشأه اليونانيون دور كبير في طرح مشكلات المجتمع الذي يقدم فيه وربما طرح بعض حلولها

ويواصل الروبي قوله “التجريب يتناقض مع القواعد. أنت تجرب من أجل البحث عن قواعد جديدة، حين تصل إليها تنتفي صفة التجريب عما تفعل. لذلك كنت ومازلت أصر على ضرورة تغيير اسم المهرجان من ‘مهرجان المسرح التجريبي’ إلى ‘مهرجان التجريب في المسرح’، وفيه أنت تشاهد محاولة من هنا وأخرى من هناك. وهذه المحاولات تصنع فيما بينها وبينك أيضا جدلا نصل في نهايته إلى شكل جديد”.

ويتابع “كذلك كنت ومازلت أرى أن المسابقة في هذا المهرجان هي نوع من العبث. فمن يستطيع الحكم على أن هذا العرض أكثر تجريبية من ذلك العرض؟ أين هي مسطرة القياس التي سأقيس بها، ومن ثم سأمنح ذاك جائزة وأحرم آخر منها؟ كنت ومازلت مع تحويل المهرجان الذي يجب أن يكون مهرجانا للتجريب في المسرح إلى كرنفال تعرض فيه آخر التجارب العالمية؛ نراها ونناقشها ونستفيد منها لتطوير مسرحنا”.

وحول علاقة المتفرج بالمسرح يخلص الروبي إلى أنه يفترض أن المتفرج هو المستهدف الوحيد من الفعل المسرحي. فأنت تصنع مسرحا للمتفرج. هذا لا يعني أبدا أن ترضخ تماما لمتطلبات المتفرج. لكنه يعني أن تسعى للوصول إليه؛ يعني ألا تتعالى عليه، يعني أن تدرس هذا المتفرج؛ تدرس بيئته الاجتماعية والسياسية، تدرس عوامل مؤثرة في تشكيل وعيه من أجل أن تصنع له ما تريد أن تغير به وعيه ولكن عبر وسائل تتسق مع قدرته على الفهم وتلائم ذائقته الفنية التي ستتم.

ويضيف “بلا شك مع الاستمرار. بعض المبدعين لا يعون هذه الحقيقة البسيطة للأسف وتجدهم يلقون باللوم على المتفرج ‘قاصر الفهم’ أو يحملونه وزر التفاهات التي يقدمون بحجة ‘هو يريد ذلك’. بعض المبدعين لا يعون أنهم طليعة مجتمعاتهم، لا يعون أنهم مطالبون بتغيير هذا المجتمع الذي يحيون فيه عبر تغيير وعي متفرجهم. لذلك ستجد البعض منهم إما متعالين على المتفرج يقدمون مسرحا لا علاقة له بالمتفرج الذي هو ابن بيئة اجتماعية وسياسية محددة، وإما مغرقين في التفاهة بحجة أن ‘الجمهور عاوز كده’. وبين أولئك وأولئك يبقى القليل الذي يعي دوره ويجتهد في البحث عن كيفية الوصول إلى المتلقي بغية الارتقاء به ومن ثم الارتقاء بالمجتمع ككل”.