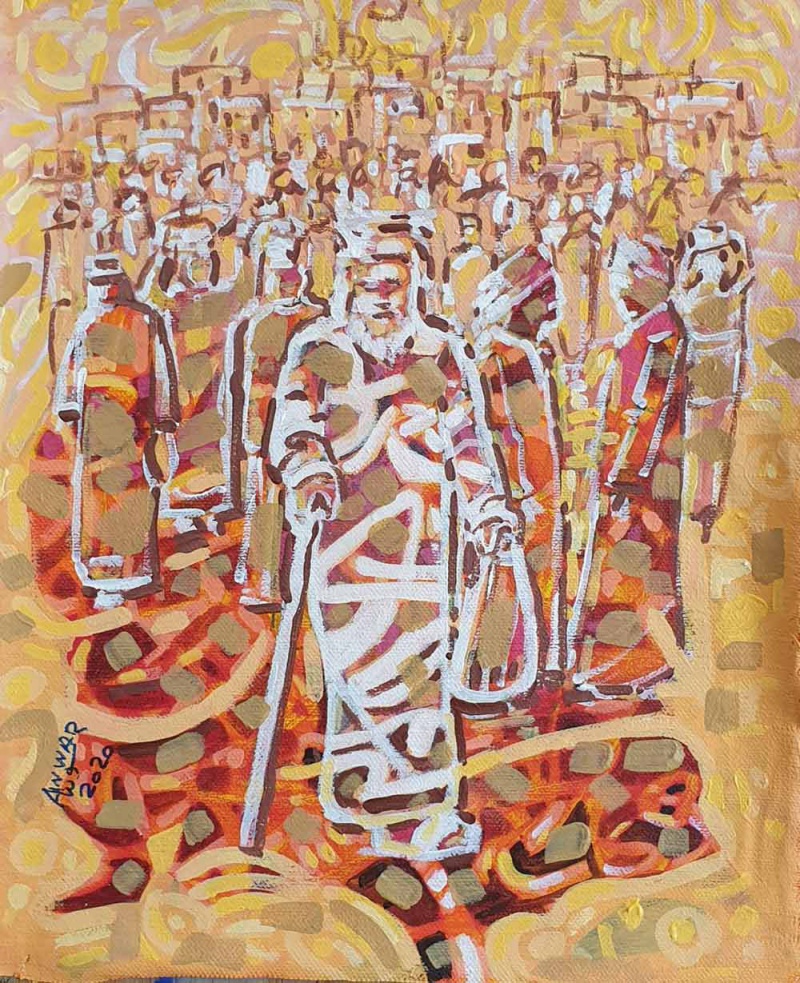

المدينة العُمانية رمز التنوّع الاجتماعي والثقافي

يُشكِّل الاهتمام بالتاريخ وقضاياه المتعددة إحدى أهم ركائز الحركة الثقافية في سلطنة عُمان؛ فالمشتغلون على أسسه أوجدوا طرقاً تأسيسية لتفعيل خواصه والعمل على إخراجه للمتابع والمتلقي بالطرق التي تؤكد حقائقه، مع تتبع أثره بالطرق العملية التي تؤكد ماهيته. الباحث ناصر بن سيف السعدي أحد أولئك الباحثين العُمانيين الذين كانت علاقتهم بالتاريخ العُماني ذات خصوصية ولا تزال.

مسقط – المتابع لأعمال الباحث العماني ناصر بن سيف السعدي يلمس جهوده وشغفه البحثي في التاريخ واهتمامه المتقصي للقضايا التي يطرحها في كتاباته.

وفاز الباحث السعدي أخيرًا بجائزة الإبداع الثقافي التي تنظمها الجمعية العُمانية للكتّاب والأُدباء عن كتابه “الأوروبيون في مدونات التراث العُماني”، متحصلًا على الجائزة التشجيعية في الدراسات التاريخية.

مهارات البحث

ناصر السعدي: المساحات الرقمية يمكنها إيصال الثقافة العُمانية إلى الآخر

يتحدّث السعدي عن تفاصيل هذا الكتاب وأهميّته والفكرة المحفّزة التي دعته إلى إخراجه للقارئ العُماني والعربي على وجه الخصوص، ويقول “في الواقع إن المكتبة العُمانية تحوي قدرًا لا بأس به من الأبحاث والدراسات التي تتبعت صورة عُمان، تاريخًا وثقافة ومجتمعًا، في الذهن الأوروبي، بينما في الوقت نفسه هنالك شح في الدراسات التي تحاول البحث عن صورة الآخر عمومًا، أو الأوروبي خصوصًا في التراث العُماني؛ فالذاكرة العُمانية حملت مشاعر مختلطة عن الأوروبيين”.

ويضيف السعدي “أحسب أن أهمية هذا الكتاب، الذي هو في حقيقة الأمر عبارة عن دراسة تنبع من كونها حاولت أن تلملم شتات الصورة الأوروبية المتناثرة بين ثنايا التراث الثقافي العُماني وتقديمها للقارئ، إذ تتبعت مختلف أصناف التراث العُماني – الأدب، وفقه النوازل، والتاريخ – على مدى أكثر من أربعة قرون، واستخلصت منه كل ما ترسّخ في الذهن العُماني من أفكار وتمثلات ورؤى عن الأوروبيين، ووضعته في وعاء واحد”.

وفي هذا الوعاء استعرضت الدراسة مراحل تطوُّر نظرة أهل عُمان إلى الأوروبيين، ورصدت العوامل التي أثّرت في تشكُّل الصورة الأوروبية، منها العامل السياسي؛ إذ عمل الأوروبي على فرض الهيمنة السياسية والثقافية، ومع ذلك فهذه الصورة السلبية خفتت حدّتها لعوامل أخرى، منها العلاقات السياسية بين عُمان وبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا، إضافة إلى الرحلات العُمانية التي وصلت إلى أوروبا منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.

وهذه القضايا وغيرها ناقشتها الدراسة في عدة محاور، إذ تناولت ابتداءً طبيعة المنافذ التي عبرت من خلالها الصورة الأوروبية إلى الذهن العُماني، ورصدت الانطباعات الأولية التي تشكّلت في وجدان أهل عُمان عن الأوروبيين، بالإضافة إلى كل ما سبق حاولت الدراسة أن تلامس بواعث التوتر والقلق الذي ساد الذهن العُماني من كل ما هو أوروبي، ولم تغفل أيضًا المظاهر الأوروبية التي أبهرت الإنسان العُماني وأثارت إعجابه وانتباهه.

خصوصية التاريخ العماني

والمتتبع لأثر الباحث السعدي العلمي يجد اهتمامه البالغ بتقفي أثر التاريخ ومعرفة أسسه، وهنا يطلعنا على المقومات التي يجب أن تتوفر في الباحث في الشأن التاريخي، وكيف وجد ذاته هو الآخر في هذا الشأن، ويقول “قد لا أكون مُلمًّا بأُسس التاريخ العُماني ومفاصله الدقيقة، ولكن عمومًا يجب على كل باحث يبتغي دراسة التاريخ العُماني أن يتسلّح بالمهارات والإمكانيات المعرفية والمنهجية التي تؤهّله لمزاولة الكتابة التاريخية وصنعتها؛ فتاريخ كل أمة أو شعب له خصوصية تميّزه، وإن اشترك في العديد من المشتركات مع الأمم والشعوب المجاورة أو البعيدة، والتاريخ العُماني ليس استثناءً في هذا الباب، ولهذا ينبغي على الباحث في الذاكرة العُمانية أن يكون مُدركًا لطبيعة البيئة والثقافة العُمانية، والمحرّكات التي تتحكم في سيرورة وحركة المجتمع العُماني تاريخيًا”.

ولا تخلو أعمال السعدي العلمية المنشورة سلفًا من المدن العُمانية؛ فهي حاضرة في العديد من البحوث وعلى سبيل المثال لا الحصر “نزوى، والحمراء وصحار”، هنا يقدِّم لنا العوامل المتقاطعة تاريخيًا في المدن العُمانية، ومساهمة التوافق الاجتماعي الثقافي بين المدن العُمانية في إيجاد تاريخ واقعي لعُمان يُشهد له بالخصوصية والتفرُّد.

ويؤكد حديثه “المدن العُمانية منها مسقط وصحار ونزوى وصور وغيرها من المدن هي النواة التي شكّلت معالم التاريخ العُماني ورسمت ملامحه؛ فعملية استقصاء تاريخ المدينة العُمانية ورصد التفاعل التاريخي وحركة الإنسان فيها وعلاقاته الاجتماعية والثقافية والتجارية تأتي ضمن الأهمية بالمكان، فتاريخ عُمان يبدأ منها وينتهي إليها، والدراسات التي أنجزتها حول المدن الثلاث كان إيمانًا بأهمية تلك المدن في المسار التاريخي لحركة المجتمع العُماني، فصحار لها مكانة في وجدان الإنسان العُماني؛ فهي أول مدينة استقبلت بعثات ورسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها بزغ نور الإسلام على عُمان، والبوابة لعلاقات عُمان مع أمم وشعوب الجزيرة العربية، وبلدان المحيط الهندي”.

أما مدينة نزوى إضافة إلى كونها قاعدة الداخل العُماني، فقد شكّلت الظهير والملاذ الآمن للساحل العُماني، هذا من حيث الأهمية، وأما الفكرة الأساسية التي انطلقت منها الدراسة التي أنجزها حول نزوى فتدور في الأساس، حول قيم التعايش والتسامح التي تبنّاها فقهاء وعلماء مدينة نزوى، إذ حاولت الدراسة الإجابة على عدة تساؤلات، منها: ما أثر تلك الدعوات والأفكار المتسامحة على بنية المدينة العُمانية من حيث التنوُّع الثقافي والاجتماعي؟

والدراسة المتعلّقة بمدينة الحمراء تنطلق من كونها نموذجًا للمدينة العُمانية الناشئة في القرن الثامن عشر الميلادي، لذلك اتخذتها الدراسة منطلقًا لمناقشة العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المؤدية إلى عمران المدينة العُمانية ونشأتها؛ فالحمراء من المدن التي ظهرت في عهد اليعاربة (1624 – 1749 م).

الخصوصية العمانية

“ثقافة التسامح واحترام الآخر في التراث العُماني” هي رؤية سبق أن قام السعدي بطرح أسسها في مؤتمر دولي سابق، هنا يطلعنا على الكيفية التي ساهم بها التسامح في عُمان في تشكيل خصوصية للتاريخ العُماني على مرّ العصور، ويقول “تميّزت المدينة العُمانية بالتنوُّع الاجتماعي والثقافي؛ بحكم موقع عُمان الجغرافي الذي يُشرف على المحيط الهندي، وما شكّله هذا الموقع من التقاء للطرقات وحركة التبادل التجاري والهجرة البشرية، فكان لهذا العامل الطبيعي أثر نتج عنه توافد هجرات عديدة على عُمان، ومن مناطق مختلفة، لاسيما الأمم والشعوب المجاورة الواقعة على ضفاف المحيط الهندي”.

ويلفت إلى أن أولئك المهاجرين امتزجوا مع سكانها الأصليين في نسيج واحد، وما كان لهذا الامتزاج والوئام الاجتماعي أن يتم لولا الطبيعة المتسامحة للإنسان العُماني من جهة، وإيمان النخب الدينية والسياسية بمبادئ وقيم التسامح والتعايش، لذا كانت قضية إدارة التنوُّع الثقافي والاجتماعي في عُمان محل نقاش بين العلماء منذ القرن الثالث الهجري.

وثمّة مدونات ومساحات رقمية بدأت تظهر أخيرًا في وسائل التواصل الاجتماعي، وللباحث حضور نوعي في هذه المساحات والمدوّنات في الجانب التاريخي الثقافي، هنا يُطلعنا على ماهية تقبُّل الحوار في هذه المساحات، ويُشير إلى أنّ “التطوُّر التقني ووسائل التواصل الاجتماعي سهّلا عملية تبادل الأفكار والرؤى، وأصبحا معابر لانتقال المعلومات وتبادلها، كما أنهما وفّرا مساحات تجتمع فيها مختلف المشارب والتوجهات والخلفيات والمستويات الثقافية؛ فهما بذلك بيئة مناسبة لقياس المواقف والانطباعات حول ما يُبث من معلومات وأفكار وتحديدًا حول القضايا التاريخية والثقافية، ولكن من خلال الانطباعات الشخصية فالحوار العلمي ليس دائمًا مكانه ساحات وسائل التواصل الاجتماعي؛ فالنقاش فيها تطغى عليه في الغالب العاطفة”.

على الباحث في الذاكرة العُمانية أن يكون مدركا لخصوصية البيئة والثقافة والمحرّكات التي تتحكم في حركة المجتمع

كما يقدِّم السعدي ماهية وقع تلك المنصات في نقل التاريخ وإيصال مجرياته للآخر، وإلى أي مدى نحن بحاجة إلى مثل تلك المساحات والمنصات الرقمية لتعريف الآخر بماهية تاريخنا، ويوضح قائلًا “المساحات والمنصات الرقمية من أسهل وأيسر الطرق، بل أكثرها فاعلية من وجهة نظري في إيصال المعلومة وتبادلها، فمن هذا المنطلق التركيز والعمل على إنشاء مساحات رقمية عُمانية تهدف إلى إيصال الثقافة العُمانية وتاريخها إلى الآخر أصبحت الحاجة إليها ماسّة، بل يجب الاهتمام بالمحتوى العُماني على شبكة المعلومات، وأن يتم ذلك عن طريق عمل مؤسسي ولا يُكتفى بالعمل الفردي التطوعي، وبالرغم من وجود محتوى عُماني إلكتروني، وهذا أمر لا يُنكر، لكنه ضعيف وغير كافٍ من وجهة نظري، كما أنه ناتج في أكثره عن مبادرات شخصية”.

أما حول “مضامين الخطاب الثقافي في أوائل المطبوعات العُمانية” فهو تتبع علمي قام به السعدي والعمل عليه منذ فترة ليست بالقصيرة، وهنا يصف هذا الخطاب، وما يتّسم به من تفرُّد نوعي في هذا الجانب.

ويبيّن بقوله “هذه الدراسة كانت مشاركة في مؤتمر تاريخ الطباعة في عُمان الذي أقامه مركز ذاكرة عُمان بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بماليزيا، وقدّمت الدراسة قراءة تحليلية لطبيعة الخطاب الثقافي والديني والسياسي الذي حملته أوائل المطبوعات العُمانية، وبحثت في مضامينه، ومساراته، وغاياته، وذلك بالنظر إلى الظروف السياسية التي تزامنت مع ظهور تلك المطبوعات؛ إذ عمدت الدراسة إلى فرز المطبوعات بناءً على موضوعها وقضاياها وأفكارها، فمثلًا المطبوعات التي تتعلق بالفقه احتلّت المرتبة الأولى، ومع ذلك فهنالك مطبوعات في مجال الأدب، والرحالات، والأخلاق، والتاريخ، والمنشورات السياسية، بل إن من ضمن أوائل المطبوعات العُمانية ما يتعلّق بأدب الثقافة الشعبية، منها كتاب ‘أغاريد البحر والبادية’ وكتاب ‘من الآداب الشعبية في عُمان’ و’ديوان مطوع’ لعامر بن سليمان الشعيبي”.