المخطوطات لبنة أساسية في بناء الحضارة الحديثة

للمخطوطات أهميتها الكبيرة من نواح مختلفة سواء التاريخية أو العلمية أو الأدبية أو الحضارية والتراثية، لكن ليست كل المخطوطات صالحة في مضمونها لكل زمان ومكان، فهي متفاوتة القيمة، لذا فإن التعامل مع المخطوطات لا يجب أن يتوقف في حدود التعامل المعرفي والثقافي البحت، بل هناك زوايا مختلفة للتعامل مع المخطوطة شكلا ومضمونا.

مصطفى عبدالله

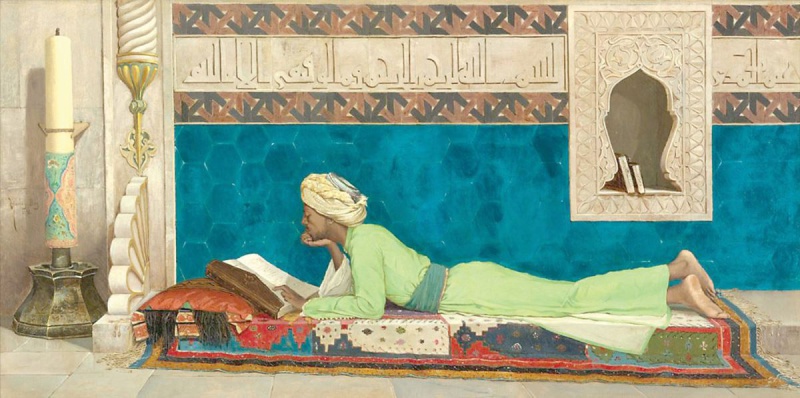

“المخطوطة” مفردة ذات سحر خاص، ما إن تذكر حتى يشعر المرء بأنه قد ركب بساطا سحريا وانطلق به إلى زمن الحضارة العربية في أوج ازدهارها وعظمتها، في العصر الأموي، والعباسي، والفاطمي.

وفي الحقيقة فإن الأمر لا يقتصر على الحضارة العربية فحسب، لأن الحضارات الأخرى كلها أسهمت في صنع المخطوطات بلغاتها المختلفة، فالكتابة فعل إنساني ملازم للبشر منذ مارسوا فعلها قبل سبعة آلاف عام.

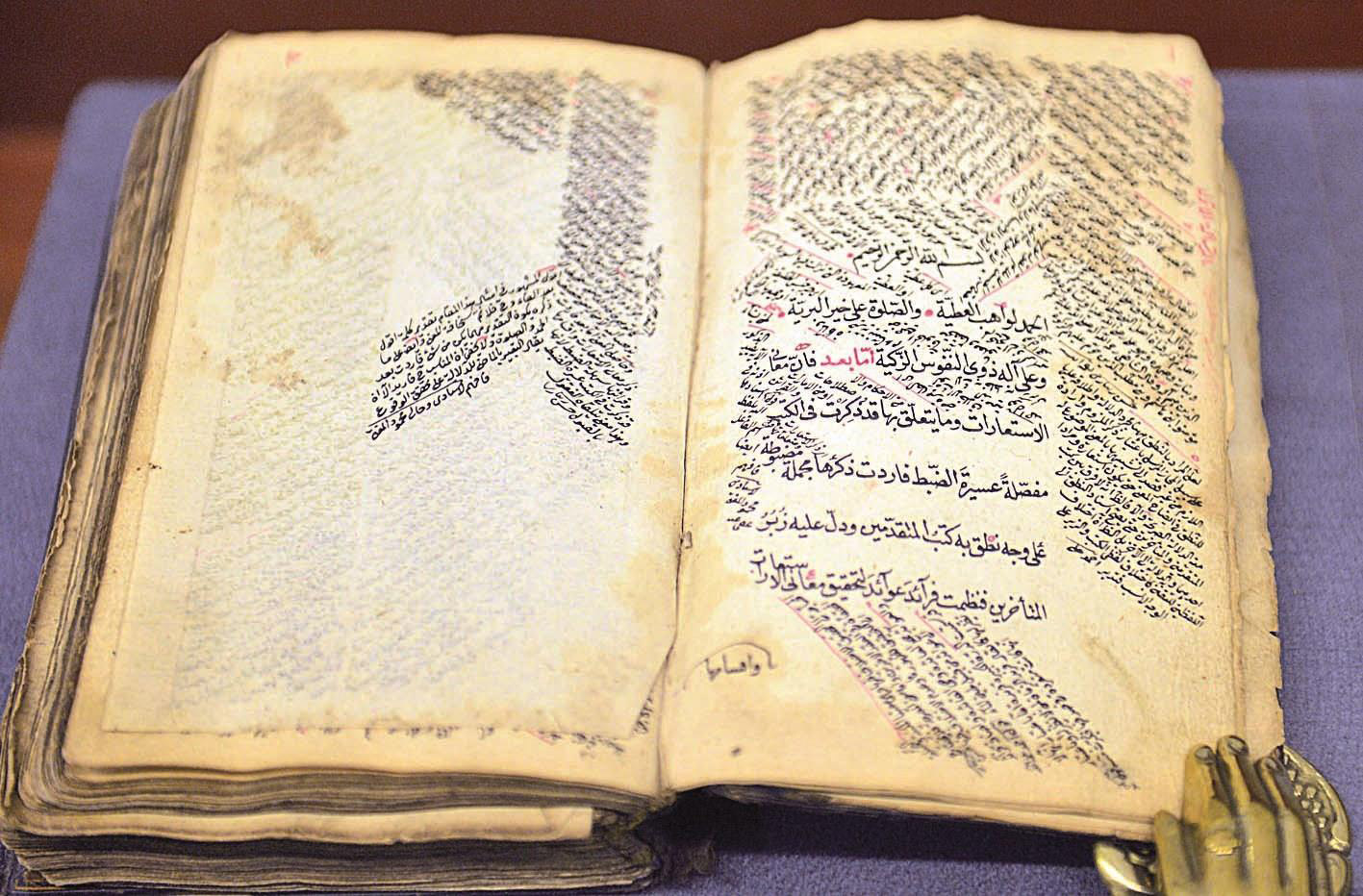

وقد وصل إلينا من المخطوطات ما اتخذ شكل ورقة البردي، أو الحجر، أو ألواح الطين المحروق، أو جلد الماعز، لكن المخطوطة في أشكالها كافة سافرت عبر الزمن حاملة نتفا من علوم أو أخبار أو حتى طرائف مثلت أهمية كبيرة لدارسي علوم تطور الإنسان.

المخطوطات والفهارس

جاء تراثنا العربي المخطوط لبنة أساسية في بناء الحضارة الحديثة، وحلقة ذهبية في سلسلة الإبداعات الإنسانية، غني بنفائسه، هذه النفاسة التي تستمد مقوماتها، إما من مضمون المخطوطة ومحتواها العلمي، وإما بسبب قدمها وندرتها، وإما لأنها مكتوبة بخط مؤلفها، أو أحد مشاهير العلماء أو الخطاطين، ومع ذلك يخطئ من يظن أن هذا التراث كله صالح للنشر؛ ففيه الغث والسمين، ولذلك بزغ علم المخطوطات، الذي وضع أصولا للعلماء وأهل الاختصاص في كيفية التنقيب داخل المخطوطات، واستخراج كنوزها، ومن ثم نشرها على الناس لينتفعوا بها، وليعمق انتماءهم لهذا التراث الذي يجمع الأمة، ويشكل ضميرها ويصوغ وجدانها.

ويشير الدكتور عبدالستار الحلوجي، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة القاهرة، في كتابه “المخطوطات والتراث العربي”، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، إلى أن تحقيق النصوص المخطوطة ضرورة يفرضها فقدان النسخ الأصلية التي كتبها المؤلفون، كما يفرضها تعدد نسخ الكتاب الواحد، وتفاوتها الشديد في درجة الدقة والاهتمام والتوثيق وتواريخ النسخ والملامح المادية “كالخط والورق والزخرفة والتجليد”.

وحين توجد نسخة المؤلف، أو نسخة قرئت عليه، فلا مجال للتحقيق، وكل ما يمكن عمله هو شرح النص أو التعليق أو التحشية عليه.

ولإحصاء المخطوطات، أوراقا أو كتبا، كان لا بد من ظهور “الفهرسة”، وهي كلمة فارسية تم تعريبها؛ ويعرف أصحاب المعاجم العربية “الفهرس” بأنه الكتاب الذي تُجمع فيه الكتب. وهناك أنواع من الفهارس، كفهرس المكتبة، وفهرس الكتاب، وفهرس الأعلام، وفهرس الأماكن، وفهرس القوافي.

ويقول الحلوجي “إن ابن النديم ألف كتابا أسماه ‘الفهرست‘ منذ أكثر من ألف عام، وكلمة ‘الفهرس‘ في كل واحد من استخداماتها لها معنى يختلف تماما عن المعاني الأخرى؛ ففهرس المكتبة هو أداة التعريف بمقتنياتها، وهو يقدم البيانات التي تكفل تدوين كل وحدة من هذه المقتنيات عما سواها بحيث يتميز كتاب عن غيره، وإن اتفق معه في العنوان، وتميز طبعة للكتاب عن طبعة أخرى من الكتاب نفسه للمؤلف نفسه، أما فهرس الكتاب فهو قائمة محتوياته، وفهرس الأعلام أو الأماكن أو القوافي هو الكشاف الذي تسرد فيه أسماء الأشخاص أو الأماكن الواردة في الكتاب بترتيب هجائي ييسر الوصول إليها”.

و”فهرست ابن النديم” عمل ببليوجرافي بأدق معاني الكلمة لأنه يحصي الكتب التي ألفت باللغة العربية أو ترجمت إليها في مختلف فروع المعرفة حتى سنة 377 هـ، كما نص على ذلك صراحة في مقدمته.

وضع الدكتور عبدالستار الحلوجي كتابه هذا في مقدمة وجزأين، ملقيا الضوء بأسلوب أدبي راقٍ، وتناول علمي محكم، على عالم المخطوطات والفهارس، وارتباطهما بالتراث، ملفتا نظر الكثيرين منا، من غير ذوي الاختصاص، إلى أن الفهارس والببليوجرافيات، وإن دخلتا سويا تحت مظلة الأعمال الببليوجرافية، إلا أن لكل منهما وظيفته المختلفة، فالفهرس يحصي المقتنيات الموجودة في مكتبة ما، أما الببليوجرافيا فإنها تحصي المؤلفات في موضوع معين، أو التي كتبها شخص معين، بغض النظر عن وجودها في المكتبة أو عدم وجودها.

وهو يشير إلى أن وظيفة الفهرس التعريف بمقتنيات مكتبة من المكتبات، أما القوائم الببليوجرافية فمجالها أوسع، ووظيفتها حصر الإنتاج الفكري والتعريف به، بصرف النظر عن الأماكن التي يوجد بها.

التأقلم مع العصر

يشير الحلوجي إلى أن كلمة “ثبت” كلمة عربية أصيلة، تؤدي معنى “فهرست” الكلمة المعربة عن الفارسية، لكنها غير مستخدمة في الإنتاج الفكري للمكتبيين العرب، وغير مألوفة عند جمهور المستفيدين من المكتبات.

ويدفع بنا الحلوجي نحو قضية مهمة أخرى تتعلق بحيوية اللغة العربية، فيقول “أنا من المؤمنين بثراء اللغة العربية، وقدرتها التعبيرية الفائقة، ومن المتحمسين لاستخدام الألفاظ العربية بديلا عن الألفاظ الأعجمية، ولكنني على قناعة تامة بأن اللغة وسيلة اتصال بين الناس، ولا قيمة لمصطلح صحيح إذا لم يوصل المعنى المراد منه بدقة لمن يتلقاه، وكم من الألفاظ الصحيحة المسجلة في بطون المعاجم العربية ماتت لأنها لم تعد متداولة على الألسنة، وكم من الألفاظ الصحيحة تقرها مجامع اللغة العربية ولا تجد لها أثرا في الاستخدام، أو حتى في المعاجم المتخصصة”.

ويستدرك مؤلف الكتاب ملقيا درسا غاية في الأهمية لكل من تصدى للكتابة، هواية أو احترافا، عندما يقول “ليس من حق أحد أن يسك لفظا للدلالة على معنى معين في ذهنه ما لم يكن لهذا اللفظ نفس المعنى عند المتلقين؛ فالإنسان لا يكتب لنفسه، وإنما يكتب للآخرين، ومن ثم ينبغي على كل كاتب ألا يغفل عن قرائه الذين يتوجه إليهم بكتاباته، وأن يضعهم في ذهنه حين يكتب، لأن هؤلاء القراء هم الذين يحددون مستوى الكتابة، وإلى أي مدى يمكن للكاتب أن يستخدم ألفاظا متخصصة أو عامة.

فمقال في صحيفة سيارة تخاطب القاعدة العريضة من المجتمع، وتتباين مستويات ثقافة قرائها، ينبغي أن تختلف لغته، ويختلف أسلوبه، عن مقال في الموضوع نفسه ينشر في مجلة متخصصة، لا يقرأها عادة إلا المتخصصون في المجال.

وقديما قالوا: خطأ مشهور خير من فصيح مهجور. ومعنى هذا أن الكاتب ينبغي أن يخاطب قراءه باللغة التي يفهمونها حتى لو لم تكن هي اللغة المثلى، ولا يعني ذلك أن يتمرد الكاتب على اللغة وقوالبها ودلالات ألفاظها، وإلا أصبح الخيار بين خطأ مشهور وخطأ مهجور، لا بين خطأ مشهور وفصيح مهجور!

ولأننا نعيش في عصر يوصف بأنه عصر المعلومات، الذي شهد طفرة في تقنيات المعلومات، ووسائل اتصال لم تعرفها البشرية من قبل، فإن هذا، بحسب تعبير الحلوجي “يفرض علينا أن نفيد من التقدم العلمي الهائل والمتسارع في حصر تراثنا الفلسفي المخطوط، وتحديد ما تم تحقيقه منه وما لم يحقق بعد، ورسم خارطة لما نشر منه نشرا علميا، وما لم ينشر، أو ما يحتاج إلى إعادة تحقيق ونشر.

وبذلك نكون وضعنا خارطة تكشف لنا عن مواضع القصور لعلاجها، وأوجه الخلل لتلافيها، بل إنني لأمضي إلى ما هو أبعد من ذلك، فأطالب بضرورة حصر الجهود الجارية في تحقيق النصوص الفلسفية داخل الجامعات وخارجها تجنبا للوقوع في أي نوع من التكرار لجهود علمية بذلت من قبل، أو تبذل في الوقت الراهن.