المثقف العربي والقطيعة مع الحاكم

في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، كان لي لقاء مع القنصل التونسي في مدينة ميونيخ حيث كنت أقيم. وأثناء الحديث معه، تبيّن لي أنه يظنّ أن الأديب علي الدوعاجي المتميز، والذي توفي عام 1949 وهو في سن الأربعين، لا يزال على قيد الحياة.

كما تبين لي أن ذلك القنصل لا يكاد يعرف شيئا عن الثقافة التونسية، لا في حاضرها ولا في ماضيها.

أحزنني الأمر كثيرا إذ كيف تسمح الدولة التونسية بتعيين قنصل في بلاد غوته وشيللر وهو على تلك الحالة المزرية من الجهل بثقافة بلاده.

وسرعان ما تضاعف حزني بعد أن أدركت أن جل القناصل، وجل السفراء التونسيين في البلدان الأوروبية، وفي البلدان العربية، وفي البلدان الأخرى لا يختلفون كثيرا عن القنصل التونسي بميونيخ. وأغلبهم لا يعيرون اهتماما كبيرا للثقافة. وهم يتحاشون الاقتراب من المثقفين لأسباب لا يرغبون في الإفصاح عنها.

وهذه الظاهرة، أي ظاهرة إقصاء المثقف التونسي من المجال الدبلوماسي والسياسي قد تعود إلى القطيعة التي حدثت بين نظام بورقيبة في نهاية الستينات، وبداية السبعينات من القرن الماضي، وبين المثقفين الذين تمردوا ضد سياسته الداخلية والخارجية، وجلهم كانت لهم ميول يسارية وتقدمية.

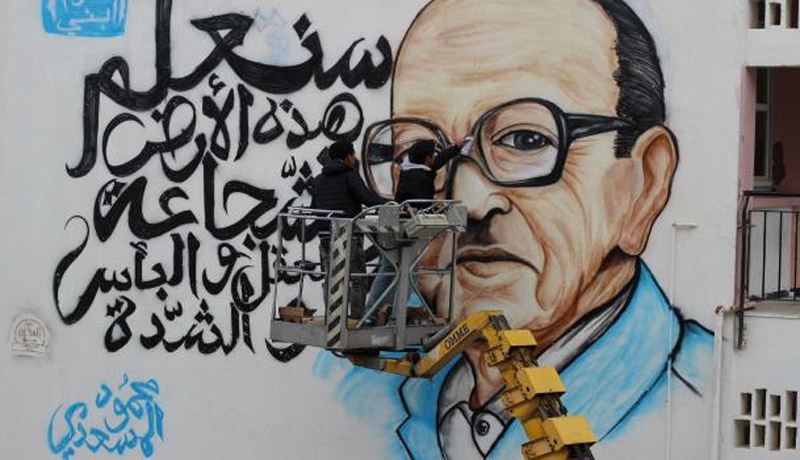

وقبل ذلك، أي قبل الاستقلال وبعده بسنوات قليلة، سعى النظام التونسي إلى استقطاب المثقفين. فقد عين بعض منهم في مناصب سياسية رفيعة مثل محمود المسعدي الذي كان وزيرا للتعليم، ثم وزيرا للثقافة، ومحمد مزالي مؤسس مجلة “الفكر” الذي تقلد مناصب سياسية رفيعة، آخرها منصب وزير أول، والشاذلي القليبي الذي كان وزيرا للثقافة، ثم مستشارا أول لدى الرئيس بورقيبة، ثم أمينا عاما للجامعة العربية، والكاتب والمؤرخ العروسي المطوي الذي كان سفيرا في بغداد، ثم عضوا في البرلمان.

وكان الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة يرعى برنامج “هواة الأدب” الذي كان يهتم بأدب الشباب، وإلى قصره بالمنستير كان يدعو المساهمين فيه لتكريمهم على هامش عيد مولده. فلما حدثت القطيعة المذكورة، زج بالمئات من المثقفين في السجون، وأصبح نظام بورقيبة يتعامل مع المثقفين بجفاء وقسوة، مقصيا إياهم من المناصب السياسية حتى الصغيرة منها فلا يعين فيها إلا من أثبت الولاء والطاعة. ولم يختلف نظام بن علي عن نظام بورقيبة. فقد حافظ ذلك النظام على نفس الأساليب في التعامل مع المثقفين.

وما أظن أن الأوضاع في البلدان العربية كانت مختلفة عن الأوضاع في تونس. ففي عهد النظام الملكي في مصر، تقلد مثقفون مرموقون مناصب سياسية ودبلوماسية كبيرة. فقد كان الدكتور طه حسين مثلا وزيرا للتعليم. وكان الكاتب الكبير يحي حقي قنصلا لبلاده في ليبيا. وفي سوريا، فتحت أبواب المناصب السياسية والدبلوماسية لشعراء وكتاب مهمين مثل عمر أبوريشة الذي كان سفيرا لبلاده في مصر، وفي الهند، وفي البرازيل، وفي الأرجنتين، وسامي الدروبي الذي نقل أعمال دستويفسكي وتولستوي إلى اللغة العربية، والذي كان سفيرا لبلاده في بلدان عدة، ونزار قباني الذي كتب أروع قصائده لما كان سفيرا لسوريا في بيكين، وفي مدريد.

انطلاقا من أواسط الخمسينات، وبداية الستينات، مع ظهور أنظمة الحزب الواحد، وتكاثر الانقلابات العسكرية، حدثت القطيعة بين المثقفين والأنظمة الحاكمة التي أصبحت تتعامل معهم بحسب منطق الولاء والطاعة. فإن هم قبلوا خدمتها صاغرين، أكرمتهم، واحتفت بهم. أما إذا ما تمردوا عليها، فإنها تقسو عليهم، ولا تتردد في إرسالهم إلى السجون والمنافي، أو في إذلالهم، وحرمانهم من قوتهم اليومي. وهذا ما فعلته جل الأنظمة العربية على مدى نصف قرن أو يزيد.

لكن هل سيتغير الوضع بعد انتفاضات ما سمي بـ”الربيع العربي”؟

لا أظن ذلك. ففي تونس مثلا، لا يزال المثقف مقصيا من المشهد السياسي. ويعود ذلك إلى أن الأحزاب التي برزت خلال السنوات الأخيرة، لا تختلف كثيرا في تعاملها مع المثقفين عن الأحزاب الواحدة. فهي لا تفتح لهم الأبواب إلا إذا ما قبلوا أن يكونوا تحت جناحها، فلا ينطقون إلا بما يرضيها، ولا يفعلون إلا ما يعكس توجهاتها، وأطروحاتها في جميع المجالات.

وإلى حد هذه الساعة لم تجرؤ أي حكومة من الحكومات التي تعاقبت على السلطة منذ سقوط نظام بن علي على إظهار ما يمكن أن يشي باحترام الثقافة والمثقفين. ولا تزال المناصب السياسية والدبلوماسية تمنح لمن هم خدم طيعون لهذا الحزب أو ذاك.

ومعنى كل هذا أن الأحزاب التي جاءت بها ثورة “الحرية والكرامة” لا تزال قاصرة عن فهم معنى الديمقراطية التي تقوم على الاختلاف، وعلى احترام الفكر والرأي الآخر، وعلى التعددية الإيجابية، وليس على الولاء والطاعة مثلما كان حال الأنظمة التي أسقطتها انتفاضات “الربيع العربي”.