الحزام الإسلامي الأخضر فلسفة بريجنسكي وميراثها الذي يتهاوى

هي واحدة من بنات أفكار ذلك السياسي الأميركي المخضرم، والبراغماتي الحصيف الذي يستطيع بمهارة وحنكة أن يتعامل مع القادة الأميركيين الأصعب في أقصى اليمين من الجناحين الحزبيين الجمهوري والديمقراطي في آن معاً؛ وهو صاحب نظرية “الالتزام الانتقائي مع إيران”، حيث اشترك في العام 2004 مع وزير الدفاع الأسبق روبرت غيتس في صياغة تقرير العلاقات الخارجية الذي أدرج ضمنه نظريته التي يحثّ من خلالها الولايات المتحدة على التأسيس لحوار متواصل مع إيران ضمن النقاط التي فيها التقاء في وجهات النظر بين البلدين ثم البناء على تلك المشتركات، وهو صاحب نظرية “الحزام الإسلامي الأخضر” التي صاغها في السبعينات، وبناها على رؤيته التي تتلخّص في أن نشوء أنظمة إسلامية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة أميركياً، سيكون بإمكانها، بما لديها من دعم جماهيري قاعدته الإسلام، أن تشكل بدائل حقيقية للنظم الاستبدادية القائمة في الشرق الأوسط، من جهة، وأن تكبح جماح حركات اليسار المناصرة للاتحاد السوفييتي، قبل انحلال عقده، من جهة أخرى.

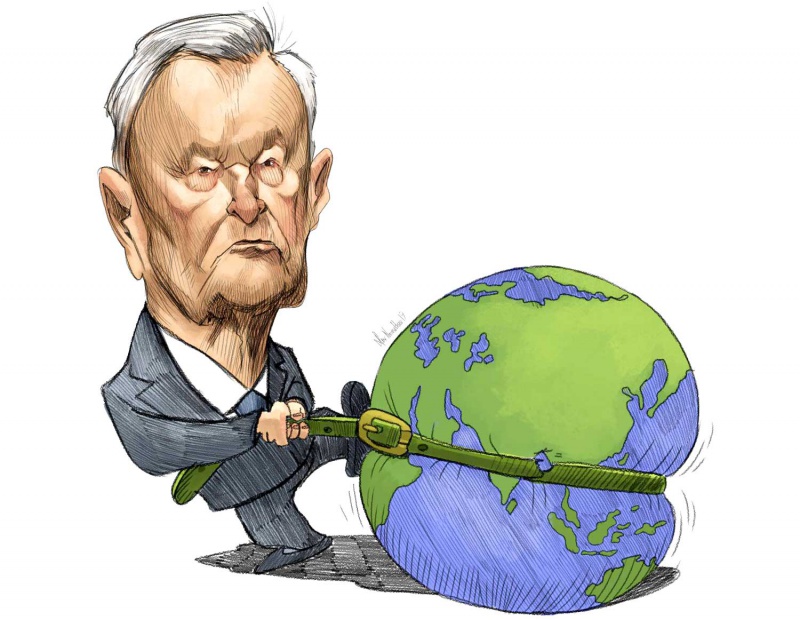

زبيغنيو بريجنسكي مستشار الأمن الوطني في إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وراسم الشؤون السياسية والأمنية الاستراتيجية من أقصى جناح الحزب الديمقراطي الأميركي. الخطيب المخضرم والمعلّم القدوة في جامعات هارفارد وكولومبيا، وجون هوبكنز العريقة، ومؤلف العديد من الكتب المرجعية في ميدان السياسات الأميركية الخارجية وعلاقاتها الدولية من أكثرها شهرة وأعلاها مبيعاً، حسب صحيفة نيويورك تايمز، كتاب “الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادة العالم“، وكذا كتاب “الفرصة الثانية: ثلاثة رؤساء وأزمة القوة العظمى الأميركية”، وكتاب “رؤية استراتيجية: أميركا وأزمة القوة العالمية” الصادر في العام 2012.

حاز بريجنسكي على الوسام الرئاسي للحرية لدوره في تطبيع العلاقات الصينية الأميركية، ولإسهاماته في مجال حقوق الإنسان وسياسات الأمن الوطني للولايات المتحدة الأميركية. وكان من مصمّمي اتفاقية السلام التي أبرمت بين الرئيسين السادات ومناحيم بيغن في البيت الأبيض في العام 1978. وشغل مناصب عديدة في أعرق مراكز البحوث الأميركية ومنها منصب رئيس مشارك لمجلس الإدارة وعضو فريق مستشاري وصانعي السياسات المستقبلية في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن.

التخبّط الأميركي

لم يعوّل بريجنسكي على العقوبات المفروضة على إيران كثيراً، وذلك بسبب انتهاكات للحظر الاقتصادي من هنا وهناك جعلت من الصعب السيطرة على نتائجه في بعض الأحيان، وقد ثبت أن العقوبات الاقتصادية على طهران لم تردعها أو تحدّ من نشاطها النووي الذي يثير حفيظة وقلق العالم بأسره قبل أن يثير حفيظة جيرانها.

ما عوّل عليه بريجنسكي هو السير باللعبة على المدى الطويل، بمعنى أن عامل الزمن، وما يترتب عليه من التغييرات في البنية الديموغرافية في إيران، والتغيير الاجتماعي والفكري والسياسي الذي تتعرض له الأجيال المتعاقبة، عوامل لن تكون في صالح نهج التشدّد وبرنامج المتشدّدين من ملالي طهران وقادتها.

فأين نجح بريجنسكي؟ وأين أخفقت نظرياته أو تقاطعت مع واقع جيوسياسي وأطماع إقليمية، رفعت لها إيران سقف الاستعداد السياسي والأمني والعسكري، ضاربة بعرض الحائط كل المعاهدات والاتفاقات الدولية وبالنظريات التي صاغها المفكرون وفي مقدمتهم بريجنسكي؟

من نافلة القول إن من فتح الباب عريضاً لشرعنة الإسلام السياسي المتطرف، وشهد انتقال مجموعة من الملالي المتطرفين من باريس ليتسلموا مفاتيح طهران إثر سقوط حكم الشاه بهلوي فيها، إنما كانوا يتابعون ذاك المشهد من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض وعلى رأسهم كارتر ومستشاره بريجنسكي، ولو افترضنا أن نوايا الرجلين كانت حسنة، إلا أن النتائج حملت الاضطرابات للمنطقة والعالم بأسره خلال نصف القرن الأخير من الزمن منذ وصول آية الله الخميني ومن بعده ورثة كرسيّه العقائدي المتطرف إلى السلطة، وبشكل متوال وحصري ومغلق ضمن سلالة الملالي ومريديهم.

الذين فتحوا الباب عريضاً لشرعنة الإسلام السياسي المتطرف، وشهدوا انتقال مجموعة من الملالي المتطرفين من باريس ليتسلموا مفاتيح طهران إثر سقوط حكم الشاه بهلوي فيها، إنما كانوا يتابعون ذاك المشهد من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض وعلى رأسهم كارتر وبريجنسكي

كانت إدارة كارتر الديمقراطية قد اتخذت قرار دعم ثورة الإمام الخميني إثر اشتداد أوارها، مُشَيِّدة قرارها هذا على نظرية “الحزام الإسلامي الأخضر” لصاحبها بريجنسكي. ومن أجل إشهار دعمه لنظام الملالي الوليد في إيران، قام كارتر برفع الحظر عن بيع الأسلحة والبضائع لإيران الذي كان سارياً

منذ العام 1978، وللتأكيد على ميوله لنصرة أصحاب العمائم رفض منح شاه إيران تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج في نيويورك في ذلك العام.

تلك العلاقة الملتبسة بين الولايات المتحدة وإيران، ولاسيما في عهود حكم الديمقراطيين، لا تزال تثير إشارات الاستفهام والتعجب أيضاً، على غير صعيد. فعلاقة المد والجزر بين البلدين “العدوّين” إنما تخضع لبوصلة المصالح الاستراتيجية التي تتفاوت بين تقارب وتباعد في غير منطقة من العالم. فأولوياتهما الاستراتيجية المشتركة كانت قد جمعتهما خلال الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001 حين سقط نظام طالبان الأصولي هناك، وشعرت إيران بالبراء من وجع التشنج السلفي في خاصرتها اليمنى؛ بينما استأصل الأميركيون نظام صدام حسين الشوفيني القومي عن خاصرتها اليسرى، فكانت العافية السياسية الإيرانية في بدر اكتمالها. يحتشد الخطاب الإيراني السياسي الرسمي بمصطلحات الترويج للعداء للغرب والولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، بينما تجد أميركا في دولة الملالي مكمنا للشر المنتظر ذي المخالب النووية الذي ينذر بتقويض أمن العالم بأسره.

آخر الشرور الإيرانية كانت الاعتداءات السافرة على منشآت أرامكو بالمملكة العربية السعودية التي أدت إلى تعطّل إنتاج 5 بالمئة من النفط العالمي لفترة وجيزة تمكّنت خلالها المملكة، وبسرعة قياسية، من السيطرة على حجم الضرر الواسع الذي سببه الاعتداء الإيراني، والعودة التدريجية إلى الإنتاج المعتاد. فهل ستكون في المستقبل مظلة الدفاع الأميركية كافية لردع أي تهوّر إيراني آخر محتمل؟ بل هل ستكون الولايات المتحدة طرفاً مشاركاً في رد هجوم ممكن في حال هاجمت إيران دولة حليفة لها؟ وهل أن سعي دول المنطقة لامتلاك مشاريع نووية -على غرار ما يحدث في إيران وإسرائيل- يهدّد التوازنات الاستراتيجية والأمن العالميين أم أنه حق مشروع لها يشكّل طوق نجاتها من الوقوع في مجهول لا تحمد عقباه؟

ثورات شعبية مضادة

أما عن موقف الولايات المتحدة من حلفائها في الشرق الأوسط، ولاسيما دول الخليج، حيال الهاجس النووي العسكري الذي زرعته إيران، فيرى بريجنسكي أن على واشنطن الالتزام الثابت بمظلة دفاعية قوية لحماية حلفائها من التهديد الإيراني، وذلك في حال التهديد والتلويح باللجوء إليه، أو في أسوأ الحالات، في حال تورطت إيران باستخدام الأسلحة النووية وهاجمت دولاً صديقة لأميركا في المنطقة، حينها ستكون الولايات المتحدة حكماً طرفاً في هذا النزاع.

فالتفوق النووي الإيراني وتهديدها المستمر لدول المنطقة به كان قاعدة لها وذريعة لتمدّ أذرعها إلى غير بلد عربي والتواجد الميليشياوي والعسكري فيه كما حدث ويحدث في لبنان وسوريا والعراق واليمن. ولم يأتِ تطاول مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني، علي رضا زاكاني المقرّب من المرشد الإيراني علي خامنئي، من فراغ حين قال “إن أربع عواصم عربية أصبحت اليوم بيد إيران، وتابعة لإيران عقب سقوط صنعاء والتحاقها بالثورة الإيرانية”، وليست الثورات الشعبية المضادة التي نشهدها اليوم في العراق ولبنان إلا رداً جماهيرياً على التغوّل الإيراني ورفضاً قاطعاً له ولاستحواذه على مفاصل القرار في البلاد عن طريق ترهيب الميليشيات الطائفية التي صنّعها وصدّرها لرفد سيطرته وإحكام نفوذه.

إن لإيران طموحها النوويّ معزّزاً بهاجسها الإمبراطوري التوسعي، وهي ما فتئت تسعى لامتلاك أوراق للابتزاز السياسي على الساحة الدولية تقايض بواسطتها مضيّها الموتور في هذين المشروعين. ومنذ الاحتلال الأميركي للعراق لعبت إيران دور محامي الشيطان مزدوج المهام في المسألة العراقية، وسعت بانتظام إلى اتخاذ نفوذها المذهبي هناك ورقة ضاغطة لمساومة الأميركيين وشراء صمتهم خلال سعيها لامتلاك السلاح النووي، ومدّ حبال نفوذها الإقليمي، والتمادي في استعراض عنجهيتها واستقوائها ولاسيما بعد نجاحها في تحرير أموالها المجمدة في البنوك العالمية إثر التوقيع مع دول 5+1 على الاتفاق النووي في فيينا العام 2015، والذي انسحب منه الرئيس ترامب مؤخراً تاركاً إيران تصطلي بنار عقوباته الاقتصادية.

الرئيس ترامب ومن خلفه الجمهوريون والقوى الداعمة لتخليص العالم من شرور النظام الطائفي في إيران، يسبحون اليوم بعكس التيار الديمقراطي في واشنطن، ذاك الذي زرع بيضة الأفعى في طهران منذ أربعة عقود خلت، بينما يحاول الجمهوريون اليوم اجتثاث السمّ من أنيابها.