التاجر الداهية والفلاح الثائر.. صراع بين الرأس والأرجل

إذا كان البحث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للبلاد التونسية في مختلف الأحقاب والعصور، قد نال حظه من الدراسات كما يجب فإن تاريخ الأفكار أو ما يسمى بـ“تاريخ الذهنيات” لا يزال حقلا بكرا ينتظر الأيدي الناعمة التي ستنفض عنه الغبار وتأخذ بناصيته. لذلك فإن طرق مسألة المكونات السوسيو – تاريخية للهوية التونسية والغوص في أغوار الماضي، لإدراك عملية التراكم التاريخي التي أسهمت في تكوّن الكيان التونسي وتأصّله تعتبر من الأسئلة التي أخذت بألباب العديد من المتحمسين لهذا الميدان وعقولهم. ولا ريب أن البحث في مثل هذه المسائل يكتسي أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم العربي من تحولات عميقة وسريعة تزامنت مع ظهور أزمات خاصة في البلدان التي مرت بها رياح الثورة. في هذا الإطار تتنزل دراسة المؤرخ التونسي الهادي التيمومي المعنونة “كيف صار التونسيون تونسيين؟”.

حاول المؤرخ الهادي التيمومي في دراسته المعنونة بـ“كيف صار التونسيون تونسيين؟” أن يتقصى ملامح الشخصية التونسية، باحثا في عمق التاريخ وأغوار الماضي عن التراكمات التي أدت إلى تفرد هذه الشخصية وتميزها. كما حاول إماطة اللثام عن الذهنية الجماعية التي نحتت أبرز معالم الشخصية التونسية بعمق وحددت في النهاية خصائصها وملامحها.

الكتاب شيق، لغته سلسة، وقراءته ممتعة، إذ أنك تكاد لا تشعر بالضجر أو الملل حينما تتجول بين صفحاته، فهو كما قال عنه مؤلفه ”رحلة حنون معاصر في رحاب التاريخ” (حنون: رحالة قرطاجي عاش في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد واشتهر برحلاته باتجاه أفريقيا).

ويعتبر المؤلف الدكتور الهادي التيمومي من أبرز المتضلعين في تاريخ تونس المعاصر، إذ انكب منذ عقود على دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للبلاد التونسية خلال الحقبة المعاصرة، معتمدا في ذلك على خبرته العميقة في هذا الميدان فضلا عن ثقافته الثرية وفكره الناقد، الأمر الذي جعله يدلو بدلوه في العديد من المواضيع المحيرة والمسائل الشائكة التي ما انفكت تثير تساؤلات عند جمهور لا بأس به من المؤرخين.

المفاهيم والمناهج

يفتتح المؤلف دراسته بتوطئة عامة، أشار فيها إلى أن مشكلة الهوية في تونس أصبحت مطروحة منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر المتزامنة مع بزوغ فجر التحديث في البلاد التونسية. وقد ازدادت أهمية هذه المسألة مع ثورة 14 يناير 2011 التي جعلت هذه المشكلة تطفو على السطح مجددا. وفي رأي الكاتب، يتطلب الإلمام بهذا الموضوع المتشعب والمعقد توليفة لتاريخ تونس بتمامه وكماله لا بين أجزاء منه فقط.

بعد هذه التوطئة القصيرة نجد المقدمة، التي أوضح فيها المؤلف الخطوط العريضة لعمله والمنهجية المتبعة في ذلك. يشير في بداية هذه المقدمة إلى أن البحث في الهوية التونسية يتطلب حركة ذهائبية بين الحاضر والماضي وذلك للإلمام بمختلف تمفصلات الموضوع وتشعباته. يعد الفصل المنشور تحت عنوان “المفاهيم والمناهج” فصلا منهجيا أراد المؤلف من خلاله توضيح بعض المفاهيم الشائكة التي يمكن أن يجد فيها الباحث التباسا أو أيضا بعض المصطلحات غير الجامدة، التي يتغير معناها مع مرور الزمن. إذن فدراسة الشخصية التونسية تتطلب حسب رأيه توضيح بعض المفاهيم المركزية مثل “الثقافة” و”الهوية” و”القومية” و”الدولة” وهي جلّها مصطلحات تكتسي أهمية عظمى من جهة كونها تتصل اتصالا وثيقا بمباحث تهم الهوية والتكون التاريخي للشخصية التونسية.

الكتاب ينطلق من الشخصية التونسية في الحاضر محاولا البحث لها في الماضي عن مؤيدات تفسر ما هي عليه اليوم

يتعرض المؤرخ التيمومي في البداية إلى مفهوم “الثقافة” محاولا صياغة تعريف شامل لها على الرغم من تعدّد معانيها وتنوعها، إذ يرى أن هذا المفهوم أصبح يعني التمتع بقدر من التعليم والعلم والانفتاح على أفكار التقدم، منذ انبلاج فجر الثورة الصناعية التي أفرزت صعودا كاسحا للطبقة البورجوازية في العالم الغربي. بيد أن ذلك لا يعني أن الثقافة أعم من ذلك وأشمل فهي أسلوب حياة تتجلّى في شكل ذكريات وتصوّرات ورموز وقيم وتعبيرات فنية أدبية وفلسفية تساعد المجتمع على الاحتفاظ بتميزه عن باقي المجتمعات الأخرى على حد تعبيره.

المفهوم الثاني الذي خصه المؤرخ باهتمامه هو مفهوم مركزي ألا وهو”الهوية” التي عرفت صعودا لافتا منذ تسعينات القرن الماضي حسب رأيه، فهي تتحدد كانتماء واع واختياري خلافا للثقافة ولكنها في رأيه أخذت بعدا سلبيا وعنصريا بعد ما عصف بالعالم من تحولات عميقة في العقود الأخيرة خاصة مع صعود النزعات المتطرفة والمعادية للكونية.

يسعى الباحث في ما بعد إلى إماطة اللثام عن مفهوم ما انفك منذ بروزه يثير نقاشا حادا ألا وهو مفهوم “القومية”. وينطلق هنا من المعنى المتعارف عليه للقومية حيث تعني المجموعة الإثنية التي تتحول إلى أمّة أو قومية بسبب عدة عوامل. كما لا يتوانى هنا في نقد آراء العديد من الفلاسفة والمؤرخين في بحثهم عن معنى القومية، إذ يرى أن التشكل القومي لا يمكن ربطه بعوامل مادية فقط (ظهور الرأسمالية) ولا بفترة تاريخية معينة، بل إن ذلك يتحقق في ظل وجود دولة مركزية تساهم في تعزيز الانتماء الجماعي للبشر وتعميق أواصر الترابط بينهم. هذا يقوده للتعرض إلى المفهوم الأخير وهو مفهوم الدولة الذي يحدده المؤلف كمجموعة المؤسسات السياسية والتشريعية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تنظم حياة مجتمع معين على أرض معينة. يختتم التيمومي هذا الفصل بتساؤل منهجي يتمحور حول التمشي الصائب الذي يتوجب على المؤرخ أن يسلكه للتعرف على التاريخ الدقيق لولادة الهوية التونسية، معلنا في ذلك اعتماده على الانطلاق من الشخصية التونسية في الحاضر ومحاولة البحث لها في الماضي عن مؤيدات تفسر ما هي عليه اليوم. وهو ما سيتم التطرق إليه في الفصل الثاني المعنون بـ“ما معنى أن يكون المرء تونسيا في مطلع القرن الحادي والعشرين”.

سمات التونسيين

يتعرض المؤرخ في الفصل الثاني إلى أهمّ السمات المحمودة وكذلك المذمومة التي تسم الشخصية التونسية. ولكن قبل ذلك يفرد بعض السطور للحديث عن أهم المعطيات الجغرافية والحضارية التي تميز تونس، فهي تحتل موقعا استراتيجيا بتمركزها في قلب المتوسط كما تتميز أيضا بتنوع تضاريسها الطبيعية ولا يفوته كذلك الإشارة إلى أنها تتفرد أيضا بانخراطها في الحضارة الإنسانية منذ الآلاف من السنين (الحضارة القرطاجية).

يشرع المؤلف بعد ذلك، في الكشف عن أهم معالم الشخصية التونسية التي ساهم التاريخ في نحتها ويبدأ أساسا بتعداد السمات السمحاء حيث يذكر على رأسها “خلق المكايسة”، ويعود ذلك إلى أن التاجر حسب المؤرخ هو الصانع الرئيسي لتاريخ البلاد كما أشرنا إلى ذلك سلفا. وقد أثّر ذلك بعمق في شخصية التونسي وفي نمط تفكيره، هذا فضلا عن مخياله وتصوراته: فالتونسي يحب التحذلق والكلام الجميل وتصغير الأشياء على حد تعبير الكاتب. ولا ريب أن هذه الصفة ما انفكت تميز طبع التونسي إذ نجدها متفشية لدى الجميع.

أما السمة السمحاء الثانية التي يتعرض إليها المؤلف فهي “الفضول وحب التعلم” إذ يرى أن التونسيين مسكونون بهاجس حب المعرفة والتعلم وقد أثبتوا ذلك على مر العصور والأحقاب. وعموما فإن هذه السمة تبقى أحد معالم التفرد التي تتميز بها الشخصية التونسية.

بعد ذلك، يشير المؤرخ إلى خاصية أخرى تميز التونسي ألا وهي “الإقبال على الحياة” إذ تمثل على حد تعبيره سمة قديمة تدعّمت مع تحسن مستوى العيش بعد الاستقلال. وتظهر هذه السمة من خلال بحث التونسي اللافت عن كل ما يكفل له الرفاهية والترف. كما أنه يقبل على ملذات الحياة بشغف، فهو مثلا يعشق الموسيقى ويتلذذ بسماعها. ولا شك أن هذه السمة كانت بارزة منذ العصر القديم حيث كانت توجد مشاهد للآلهة فينوس آلهة الحب والجمال في أغلب المنازل التونسية. ولعل كل ذلك جعل من التونسي كائنا منفتحا ومتحرّرا وكذلك معتدلا ومتسامحا.

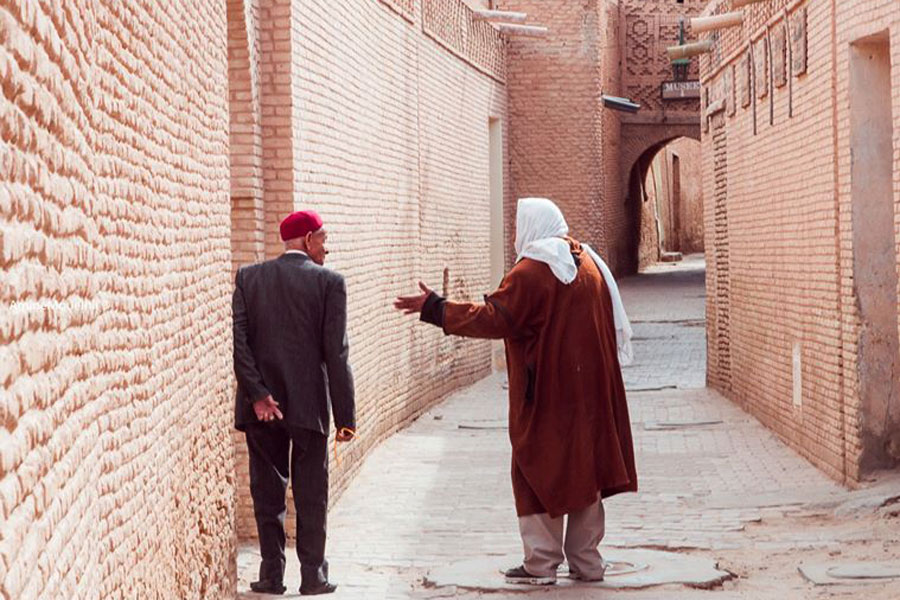

يذكر المؤرخ في ما بعد، سجية أخرى تسم التونسي والمتمثلة في سجية الضيافة، فالتونسي على حد تعبيره “مضياف” وهي سجية بربرية ترسخت أيضا مع القدوم العربي الإسلامي. ولعل أبرز مثال على ذلك الاستقبال الجيد الذي حظيت به العائلات الليبية لدى التونسيين في 2011. من السمات الأخرى أيضا لدى التونسي التي يذكرها المؤرخ هي الفكر العملي والبراغماتية، فالتونسي شخص عملي لا يتعلق إلا بالروحانيات البسيطة التي تخدم مصلحته على حد تعبيره. كما أن الاعتدال والوسطية والتسامح تبقى من أهم الملامح التي نحتت شخصية التونسي. يذكر كذلك المؤلف أن التونسي يركن دائما إلى المسالمة، هذا فضلا عن تمسكه بنوع من الاعتدال الديني.

أمام كل هذا، تبقى أهم سمة تميز الشخصية التونسية حسب الكاتب هي القبول بإيلاء المرأة مكانة محترمة نسبيا في الماضي ثم مكانة رائدة في الحاضر. ولعل أكبر دليل على ما تحظى به المرأة من مكانة في التاريخ التونسي أن مؤسسة قرطاج كانت امرأة (حسب الأسطورة). كما نجد نساء لمع نجمهن في أفق التاريخ التونسي، كأروى القيروانية زوجة الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ولا ننسى كذلك عزيزة عثمانة التي اشتهرت بأعمالها الخيرية. أما في العصر الحاضر فيرى المؤرّخ أن المرأة التونسية قد تبوّأت مكانة جد مرموقة، خاصة مع صدور مجلة الأحوال الشخصية في الـ13 من أوت 1956 التي حققت لها عدة مكاسب.

بعد هذا الجرد الممتع للسمات السمحاء للشخصية التونسية، ينتقل بنا التيمومي إلى السمات المحرجة التي تطبع الكيان التونسي. يشير أولا إلى أن التونسي يمر إلى النقيض بسرعة فهو يتلون في مواقفه ويغيّر آراءه سريعا، وقد ظهرت أصناف عديدة من هذه السلوكات خاصة بعد الثورة الأخيرة. كما تكمن السمات المحرجة حسب الكاتب في كون التونسي يعمد إلى تحقيق أقصى النتائج بأقل جهد ممكن حيث أن الذهنية التجارية تظل معششة في لا وعيه ولا تبارحه على حد تعبير المؤرخ.

كما يتطلع التونسي دائما إلى الإثراء السريع، عبر كل الطرق المحمودة والمنبوذة على حد السواء. من السمات السيئة الأخرى التي يحملها التونسي حسبما يذكر المؤرخ، هي جنوحه نحو الثقافة غير المعمقة والتعلم للكسب المادي فقط كما أنه غير ميال إلى التفلسف والتفكير العميق. كما أن التونسي حسب الكاتب لا يتوانى عن التباهي بفحولته فهو لا يزال يؤمن بقيم الفحولة على الرغم من كونه في القرن الحادي والعشرين.

يواصل المؤرخ تفكيك السمات المحرجة التي نجدها لدى التونسي، حيث نجد أنه ينزع كثيرا نحو العنف اللفظي، خاصة التلفظ بالكلمات الجنسية. كما أنه لا يزال يؤمن بالسحر والشعوذة، حيث يركن إلى المشعوذين في حالة الأمراض المستعصية عن الطب أو للبحث عن كنوز باطن الأرض. وبذلك ينهي المؤرخ هذا الفصل الذي حاول فيه تتبع السمات الجيدة والسيئة للشخصية التونسية من أجل استجلاء أهم ملامحها وخصائصها، منتقلا في ذلك إلى الفصل الثالث الذي عنونه بـ“الكلمات والأشياء من أفريكا إلى أفريقية إلى تونس”.

الكلمات والأشياء

في فصل يحمل عنوان “الكلمات والأشياء من أفريكا إلى أفريقية إلى تونس”، يتتبّع المؤرّخ مختلف الأحقاب التاريخية التي مرت بها تونس وذلك عبر استرجاع أهم المحطات الرئيسية التي ساهمت في انتقال البلاد التونسية من مجرد مستقر سكاني إلى أفريكا ثم أفريقية فتونس.

المحطة الأولى بالنسبة إلى الكاتب ذات طابع سياسي بامتياز شهدت مجيء الفينيقيين من الشرق وتأسيسهم قرطاج لتدخل بذلك البلاد في مسيرة الحضارة الإنسانية، وقد أسهم هؤلاء التجار المهرة بحظ وافر في إدخال عناصر حضارية هامة كفن التجارة البحرية، كتابة الدولة، علوم الفلاحة.. إلخ. كل ذلك أدى في ما بعد إلى ازدهار مدينة قرطاج وإشعاعها في الحوضين الشرقي والغربي للمتوسط.

كما تأثرت هذه الأخيرة بالثقافة الهلينستية الأمر الذي أدى إلى بروز كوسمبوليتنية التاجر القرطاجي إذ ذاع صيته في كامل أنحاء العالم المتوسطي. يرى التيمومي أيضا أن مجيء الرومان في ما بعد أدى إلى تطوير قوى الإنتاج، كما أن ذلك أفرز شبكة كثيفة من المدن والقرى أسهمت بشكل أو بآخر في تعميق الصلة بين الأهالي وتبلور وعيهم بالمجال.

المحطة الثانية التي يعتبرها التيمومي رئيسية أيضا، وهي ذات طابع ديني، تتمثل في مجيء العرب المسلمين واستقرارهم بالبلاد منذ القرن السابع الميلادي، لتدخل نهائيا ضمن البوتقة العربية الإسلامية. وقد أطلق العرب تسمية جديدة على البلاد وهي “أفريقية” ليرتسم بذلك مصير جديد لها حيث ستشهد تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية في القرون اللاحقة خاصة مع الأغالبة والفاطميين وأخيرا الصنهاجيين إلى أن تأتي الزحفة الهلالية لتساهم في تراجع التاجر لصالح الأعرابي على حد تعبير الكاتب. ويمثل استقلال بني حفص بأفريقية وتأسيس الدولة الحفصية في ما بعد حدثا بارزا إذ سينتقل الحكم إلى مدينة تونس التي ستبرز كعاصمة نهائية للبلاد.

المحطة الثالثة والأخيرة يعتبرها المؤلف اقتصادية ألا وهي انخراط تونس في المنظومة الرأسمالية العالمية منذ القرن السادس عشر حيث يلاحظ المؤلف أن في هذه الفترة تدعم الوعي بالمجال الوطني، إذ أخذت الحدود الترابية للبلاد التونسية في التكون شيئا فشيئا. أما مجيء الاستعمار الفرنسي فقد أحدث تغييرات هامة في البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ستبرز تزامنا مع ذلك الحركة الوطنية التي حملت على عاتقها مشروع الحركة الإصلاحية في القرن التاسع عشر المتمثل في بناء الدولة الوطنية. كما يرى كذلك أن الاستعمار دعم بشكل أو بآخر الرابطة الوطنية التونسية، إلى أن نصل إلى دولة الاستقلال التي اتخذت من التونسة شعارا لها ووضعت برنامجا يقوم على ضرورة المواءمة بين الإسلام والحداثة.

يخلص المؤلف بعد تتبعه لهذه المحطات إلى كون تاريخ ميلاد الهوية التونسية هو التاريخ التونسي كله بكل لحظاته وتعرجاته، إذ خضعت هذه الأخيرة خلال تاريخها الطويل لتأثيرات متفاوتة إيجابية كانت أو سلبية من دين وثقافة وسياسة واقتصاد.

بعد هذا الاستنتاج ينتقل الكاتب إلى الفصل الرابع وهو الأخير والمعنون بـ“التاجر الداهية والفلاح الثائر الرأس والأرجل فترة 1864 – 2014 أنموذجا”.

التاجر والفلاح

الفصل الأخير في الكتاب حمل عنوان “التاجر الداهية والفلاح الثائر الرأس والأرجل فترة 1864 – 2014 أنموذجا”، خصص المؤرخ هذا الفصل الأخير للكشف عن الملامح السوسيو – تاريخية لشخصيتين أسهمتا بحظ وافر في صنع تاريخ تونس ألا وهما “التاجر” و”الفلاح”. يرى التيمومي في البداية أنه على الرغم من وجود نوع من التنافر الظاهري بين هذين الشخصين، إلا أن ذلك لم يمنع من بروز تكامل اقتصادي بينهما.

كما يجد المؤلف أن التناقضات التي قامت طيلة التاريخ التونسي بين “التاجر الداهية” و”الفلاح الثائر” هي أساسا تعكس ذلك الصراع الخفي بين تونس المتاخمة للبحر وتونس الداخلية. كما تتحدد سمات هذين الأخيرين انطلاقا من دورهما في تحريك التاريخ التونسي، فالتاجر أسهم مساهمة فاعلة في تجديد البنى الاقتصادية وتطورها أما الفلاح فقد كان محرّكا للثورات والحركات الاجتماعية انطلاقا من انتفاضة 1864 مرورا بالمقاومة المسلحة للاستعمار وصولا إلى ثورة 2011.