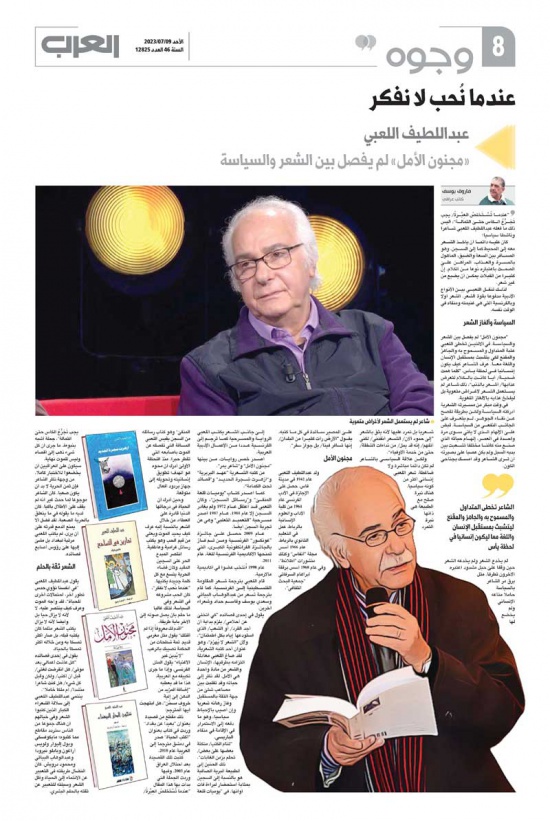

إمارة الشعر التي خُلِعَتْ على شوقي كانت نقمةً في صورة نعمة

تحفل الساحة الشعرية العربية منذ القدم بسجالات وعداوات ترقى إلى مناطق مغلقة من الكراهية والحقد والشخصنة، وهذا ما تعرض له الشعراء العرب على مر التاريخ من أقرانهم الشعراء. وليس آخرهم أمير الشعراء أحمد شوقي الذي ناله الكثير من العداء من قِبل مجايليه.

موقف العقاد من شوقي أصاب الكثيرين بالحيرة، وذهب البعض إلى أن العقاد تحامل على شوقي بلا مبرر يذكر، وأن الغيرة والحسد كانا الدافع وراء هذا التحامل، وأن الفوارق الطبقية حركت في نفس العقاد شهوة الانتقام بعد أن ذهب إلى شوقي في منزله بالمطرية، في شأن يتعلق بالصحيفة التي كان يكتب فيها العقاد آنذاك، وهي “المؤيد”. وكان شوقي هو المكلف بشؤون القصر بالنظر في ما يتعلق بشؤون الصحافة. لم يعجب العقاد رد شوقي عليه، وكان يعتقد أنه سينهي الأمر في تلك الزيارة التي لم تتكرر كثيرا.

ومن الشعراء الذين أصابهم موقف العقاد من شوقي بالأسف والحسرة المكتومين الشاعر أحمد عنتر مصطفى الذي أصدر كتابًا يحمل عنوان “شوقي الآخر” استطاع فيه أن ينفث عن هذا الأسف والحسرة المكتومين على حد تعبيره.

معركة الشاعر

من خلال قراءات المؤلف المتعددة المتأنية لشعر شوقي وجده يخوض معركته تلك بهدوء وحنكة ويديرها بذكاء وروية

يقول عنتر مصطفى في مقدمة كتابه الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2022 “وطنت نفسي أن أجمع بين الماء والنار في يدي. ولكن شممتُ رائحة لحم بشري يحترق، كان شوقي على ‘سفود’ العقاد كلما ذكر الشعر والشعراء، وبدأت أحسُّ أن حيفًا شديدًا وجائرًا ألحقه العقاد بشوقي، وأن هناك غصة وغيرة وراء هذا الهجوم الضاري من العملاق على ضحيته”.

وتأكد لأحمد عنتر مصطفى أن شعر العقاد يصدق عليه الوصف “ترابٌ كثيرٌ .. وتبرٌ قليل”، وأن الأستاذ شاعرًا أقل منه ناقدًا، وأنه ظلم نفسه وشعره بمزاحمة شوقي في مجاله.

ويوضح أن الشاعرين جريا في مضمار الشعر اثني عشر عاما، هي الفترة منذ عودة شوقي من المنفى عام 1920 حتى وفاته عام 1932؛ أحرز خلالها أمير الشعراء قصب السبق، ولم ينجز العقاد فيها ما يفوق به شوقي شعريًّا ذيوعًا وانتشارًا، وإن كانت جهوده في مجال النقد والتنظير منحته قبلة الحياة.

ويرى مصطفى أن الأستاذ العقاد قام، وبدمٍ باردٍ، بذبح شخص شوقي، وبغلظة وقسوة جرَّدتاه من “إنسانيته الشخصية” قبل أن تسلباه “إنسانيته الفنية” في معركة يفترض أن يغلب عليها “طابع وآليات النقد الأدبي” وليس “دوافع اللدادة والعداء الشخصي” تلك التي كانت تغلب على تقييم العقاد لشعر الشاعر، وبما عرف عنه من عناد ومكابرة ومزاج حاد. لقد انحرف العقاد عن جادة النقد الفني إلى “ساحة الهجاء والعداء الشخصي”.

ثم ينتقل المؤلف إلى موقف الدكتور طه حسين من شوقي الذي يثير الدهشة، فهو يتمنى لو كلفه شوقي بكتابة مقدمة لديوانه، ويهاجمه في الوقت نفسه.

موهبة شوقي أوسع وأكبر من شاعرية العقاد، وإن كان العقاد مفكرا أكثر توهجًا من العقاد شاعرًا

ويتساءل المؤلف: كيف تحمَّل شوقي كل هذا التطاول والافتراء والتنديد؟ وأنَّى له هذا الجَلَد وتلك الأناة، وهو الرهيف الحس، كما وصفه معاصروه، ليصبر على هذه الضربات الموجعة؟

ولكن من خلال قراءات المؤلف المتعددة المتأنية لشعر شوقي وجده يخوض معركته تلك بهدوء وحنكة ويديرها بذكاء وروية.

يموت شوقي قبل رحيل العقاد باثنتين وثلاثين سنة، خلا للعقاد الجوُّ فيه فلم يبض شعرًا ذا بال، ولم يصفِرْ.

وقد قدمت الكثير من الدراسات النقدية والبحوث الأدبية مجموعة من “الشوقيين” الذين تجسدوا في شخص ولقب “أمير الشعراء”؛ فهذا “شوقي المجدد” حين يعرض النقد لإسهاماته في مجالي المسرح الشعري وحكايات الأطفال، في مواجهة حادة مع “شوقي التقليدي” حين يمدح الملوك وسلاطين الآستانة، وها هو “شوقي الإصلاحي” حين يخوض النقد في قصائد له عن المرأة والتعليم والأخلاق وما إلى ذلك، ثم يأتي “شوقي القومي” الغيور على الوطن والإسلام والعروبة، ولا يغيب وجه “شوقي الباعث” لتراث وتقاليد الشعر العربي، والابن النجيب البار لمدرسة الإحياء حين تدرس معارضاته لفحول الشعراء، وأخيرا يطل وجه “شوقي الحكيم” الذي كان بحق ثالث الحكماء بعد رفيقيه المتنبي وأبي العلاء اللذين لحق بغبار ركبهما، وربما تفوق عليهما -في هذا الصدد- أحيانا.

ولقد عاش شوقي ما عاش، وكتب ما كتب، فكان في شتى مراحله الفنية حريصًا على تجديد آلياته الإبداعية، يعطي صنعته حقها من الإتقان، ويؤكد مقولته إن الشاعر “يقلِّبُ إحدى عينيه في الذَّرِّ ويجيل الأخرى في الذُّرى”. ولا يكف عن التأمل الذي يراه أبًا شرعيًّا لكل أدب ذي شأن وقيمة.

شوقي والعقاد

يرى المؤلف أن شوقي كان شاعرًا مطبوعًا والعقاد لا يجاريه في عفوية الطابع، وما كان يراه العقاد نظمًا لدى شوقي إنما كتبه أمير الشعراء بعفو الخاطر والطبع. والذي يجمع عليه جمهرة المحللين أن شوقي منذ صباه إلى كهولته كان يأتيه الشعر عفوًا، فهو ينطبق عليه الوصف العربي القديم “لا ينحت في صخر وإنما يغرف من بحر” ولم يكن يخلو إلى نفسه إلا ليجمع الشعر الذي ملك عليه أقطاره في سهولة ويسر (وهو ما أقر به الأستاذ العقاد لشوقي بعد رحيله). وموهبة شوقي أوسع وأكبر من شاعرية العقاد، وإن كان العقاد مفكرا أكثر توهجًا من العقاد شاعرًا، وليس بالفكر وحده يتألق الشعر.

ويعرج المؤلف على اللقاء الأول الذي كان هو سبب الضغينة بين العقاد وشوقي في كرمة ابن هانئ بالمطرية (عام 1914)، وجرى في جو غائم قاتم، ولم يتحمس شوقي لشكاة العقاد في أصحاب جريدة “المؤيد”، ثم كان أن أعلنت الحرب العالمية الأولى ومعها أعلنت إنجلترا الحماية على مصر، وتم خلع عباس حلمي الثاني، أمير شوقي في ديسمبر من العام نفسه، وتم نفي شوقي إلى إسبانيا أوائل عام 1915، وظل في منفاه لخمس سنوات حتى منتصف عام 1920 وعاد من المنفى، ووجد في استقباله العقاد والمازني، وما هي إلا شهور قليلة حتى أصدرا “الديوان” في جزئه الأول في يناير 1921 وتلاه الجزء الثاني في فبراير الذي يليه.

لقد أثبت العقاد أنه رائد لمنهج نقدي خاص به وهو “النقد الانفعالي”، من أهم سمات صاحبه: الثقة بالنفس حدَّ الادعاء والمكابرة، والاعتداد بالثقافة حدَّ التعسف والافتئات، والافتتان بالذات حدَّ الزهو والغرور. ولم يستثمر هذا المنهج مع شوقي فقط، ولكن استثمره أيضا مع محمود مختار أثناء اكتتاب المصريين من أجل تنفيذ تمثال “نهضة مصر”.

إن العقاد يتهم مختار بسرقة فكرة تمثال نهضة مصر، ويتهم شوقي بالسطو على شعر القدماء، فشعره مسروق، أو مسبوق، ويجيبه شوقي ببساطة بكتابة قصيدة للمشاركة في الاحتفال بإقامة التمثال والاحتفاء بمبدعه.

ومن الحديث عن العقاد إلى الحديث عن مراثي شوقي كوجه آخر من وجوه شوقي، حيث يوضح المؤلف أن المراثي عند شوقي تشغل ما يقرب من ربع إنتاجه الشعري، فهو رثى ما يزيد على ستين شخصية وعَلَمًا من أعلام عصره، مصريين وعربًا وأجانب، فضلا عن رثائه لوالده ووالدته وجدته.

شوقي كان يتحرَّى الصدق في المشاعر والنقاء في الأحاسيس ويعرض عن الود المصطنع ومظاهر الرياء والنفاق

ويرى أن شوقي كان يبحث عن الصوت الفردي الكامن في أعماقه، ويتحين الفرص للوثوب به من كمون طال أعوامًا، ففي الفترة من بواكير تسعينات القرن التاسع عشر حتى عام 1915 عام المنفى، كان شوقي يعيش في طيلسان (شاعر العزيز) اللقب الذي حلم به، وسعى إليه حيثيًا لكنه كان نهبًا في الوقت نفسه لهواجس التحرر فنيَّا، ولو قليلا، كان يتململ، شيئا فشيئا، في بعض قيود هذا المنصب، بخاصة بعد الصدمة الحضارية التي عرفها في فرنسا خلال سنوات بعثته إليها، وزياراته لبعض الدول -كإنجلترا وإن كنا لا نلمح تأثيرا لها في شعره كتأثير فرنسا، إذ ربما كان في أعماقه رافضًا لثقافة المحتل معاديًا لها- أثناء هذه الفترة.

كانت شخصية شوقي مثيرة للجدل، جاذبة للحوار، قابلة للاختلاف حولها، وكانت محورا للنزاع بين عاشقيه وخصومه، وعندما كانت مقالات طه حسين وغيره تهاجمه في جريدة “السياسة” كان يسأل رئيس تحريرها محمد حسين هيكل هازئًا ومؤنبًا: لماذا يهاجمني فلان في جريدتك؟ إنه لن يهدمني، قل له: “أنا مَجْدٌ تكوَّن”.

وتمضي الأيام، ويكاد أحمد عنتر مصطفى يشم -مجددا- رائحة لحم بشري يحترق حين يفرض المقام على لقاءات الشاعر أدونيس والناقد الدكتور جابر عصفور، ذكر شوقي.

وعودة إلى العقاد حيث جهد الناقد (الجبَّار) أن يجرد شوقي من شخصيته وأخلاقياته الإنسانية، ويسلبه قيمًا نبيلة كالصدق والوفاء ونبالة الحس الإنساني ملصقًا به في الوقت نفسه مثالب شخصية عديدة، فيصمه بالأنانية والهوى وتغليب الذات والتنكر للأصدقاء، وما إلى ذلك مما ورد في قائمة اتهاماته النقدية.

ويرى المؤلف أنه قد تكون في شخصية شوقي هذه العيوب كلها، أو بعضها، وقد تكون له عيوب جمَّة أخرى لم يفطن الأستاذ إليها -على حدة ذكائه وفراسته- فنحن هنا لا نجمَّل قبيحًا أو ننقِّي شوائب، وإنما نقدِّم صورة شوقي في إطارها الصحيح.

ويؤكد مصطفى أن شوقي كان يتحرَّى الصدق في المشاعر والنقاء في الأحاسيس ويعرض عن الود المصطنع ومظاهر الرياء والنفاق كما في واقعة البدراوي عاشور التي حكاها محمد عبدالوهاب، وهو وفيٌّ لمن أخنى عليه الدهر وأدارت له الدنيا ظهرها ممن يعرفهم فيصلهم ماديا ومعنويا، ومعروف عنه أنه كان يُجري راتبًا شهريًّا لشيخ المطربين المصريين محمد المسلوب في شيخوخته وحتى رحيله.

لعنة الإمارة

لقد أحصى الأكاديمي محمد الهادي الطرابلسي مجموع الأبيات الشعرية التي تركها أحمد شوقي فكانت 11 ألفا و320 بيتًا، ظفر الرثاء بنصيب الأسد منها حيث بلغت حصته ألفين و727 بيتًا، أي بنسبة أكثر من 24 في المئة من مجموع شعره الغنائي، وتأتي الاجتماعيات في المرتبة التالية بألف و448 بيتًا، وتحتل القصائد الوصفية المرتبة الثالثة برصيد قدره ألف و112 بيتًا.

ولم تكن قصيدة الرثاء عند شوقي قصيدة تفجُّع وإطلاق زفرات حارقة وآهات متصلة، إنما كانت في جوانب كثيرة منها صدى لتأملات في الحياة ووقائعها ومفارقات ما بين الميلاد والرحيل، والكشف في جدلية الحياة والموت، ومحاولة لاستكناه ما بعد الموت، وما إلى ذلك من تداعيات الحدث الجلل. وقد يسخِّر الموقف لإبداء فكرة أو يدعو إلى غايةٍ يراها، يقينًا منه أن المجال يتسع لها، والمناخ يحتِّم ذكرها، حتى في قصيدة رثاء.

إن شوقي يجد المجال متسعًا لسرد رؤيته للفن من خلال قصيدة الرثاء، ولا يتسع المجال هنا للإشارة إلى اقتناصاته والخلوص إلى فن الحكمة، وهي ظاهرة غالبة على شعره كله، بما في ذلك شعر الأطفال وقصائد الحيوان.

أما عن العلاقة بينه وبينه حافظ إبراهيم، فيوضح المؤلف أنه كانت بينهما منافسة شعرية شريفة، وعدا ذلك كان الود والتبجيل والاحترام، ففي سبتمبر 1894 سافر أحمد شوقي مندوباً لمصر لدى “مؤتمر الشرق الدولي” المنعقد في جنيف، وألقى فيه قصيدته “كبار الحوادث في وادي النيل” التي يقول مطلعها: هَمَّتِ الفُلكُ وَاِحتَواها الماءُ/ وَحَداها بِمَن تُقِلُّ الرَجاءُ

وبهذه المناسبة كتب حافظ سبعة أبيات وردت في ديوانه تحت عنوان “إلى أحمد شوقي بك – يودعه حين سفره إلى مؤتمر المستشرقين” ويقول في ختامها: “ودعتْكَ مصرُ رسولها/ للغربِ مذ عرفتْ علاكْ/ فارحلْ وعُدْ بوديعةِ الـ ** رحمنِ أنْتَ وصاحباكْ”.

إن حافظ لا يخفي إعجابه بشوقي، بل يعلن تفوق شوقي عليه، وما بدرت بادرة أو لاحت فرصة إلا أثنى شاعر النيل خلالها على براعة شوقي. وقال ذات مرة “لشوقي بيتان وددتُ لو أنهما لي بنصف شعري”. بل يطلق حافظ لقب “أمير الشعر” على شوقي في قصيدة نشرت في نوفمبر 1910 قبل إطلاق اللقب رسميا بسبعة عشر عاما، حيث تم تنصيب شوقي أميرًا للشعراء في الحفل الذي أقيم في 29 أبريل عام 1927. ولم يكن هناك ما يُجبر حافظًا ليسجل ذلك في شعره سوى إحساسه الصادق وثقته بعبقرية شوقي.

ومن منفاه بالأندلس يرسل شوقي إلى زميله حافظ يستسقيه من ماء النيل الذي هو -حافظ- شاعره والمنتسب إليه، فيقول: “يا ساكني مصرَ إنَّا لا نزالُ على/ عهدِ الوفاءِ وإنْ غبنا مُقيمينا/ هلا بعثتمْ لنا من ماءِ نهرِكمُ/ شيئا نَبُلُّ به أحشاءَ صادينا”.

وهنا لا يتوانى شاعر النيل عن الاستجابة بمشاعره وشعره، يسهم في إنجاز اللوحة بأبيات مماثلة في العدد، باهرة في الصياغة، عميقة المعنى، راسخة المبنى، يقول فيها: “عَجِبتُ لِلنيلِ يَدري أَنَّ بُلبُلَهُ/ صادٍ وَيَسقي رُبا مِصرٍ وَيَسقينا/ وَاللَهِ ما طابَ لِلأَصحابِ مَورِدُهُ/ وَلا اِرتَضَوا بَعدَكُم مِن عَيشِهِم لينا/ لَم تَنأَ عَنهُ وَإِن فارَقتَ شاطِئَهُ/ وَقَد نَأَينا وَإِن كُنّا مُقيمينا”.

كما أعد حافظ قصيدة تتألف من خمسة وخمسين بيتًا، ليستقبل بها شوقي عند قدومه من منفاه بالأندلس، ونشرها في “الأهرام” قبل عودة شوقي بأكثر من عامين.

وفي حفل تنصيب شوقي أميرًا للشعراء عام 1927 قال حافظ في قصيدته إن شوقي أمير الدولتين: “بَلابِلَ وادي النيلِ بِالمَشرِقِ اِسجَعي/ بِشِعرِ أَميرِ الدَولَتَينِ وَرَجِّعي”.

ويظن المؤلف أن هذا اللقب شمل دولة النثر إلى جانب إمارة الشعر. وقد بلغت هذه القصيدة مئة بيت، وفيها البيت المشهور: “أَميرَ القَوافي قَد أَتَيتُ مُبايِعاً/ وَهَذي وُفودُ الشَرقِ قَد بايَعَت مَعي”.

شوقي عاش ما عاش، وكتب ما كتب، فكان في شتى مراحله الفنية حريصًا على تجديد آلياته الإبداعية، يعطي صنعته حقها من الإتقان

وما إن ألقى حافظ هذا البيت حتى قام شوقي من مكانه في الصدارة -وقد توجه إلى حافظ- ليتعانقا بودٍّ وحميمية.

وفي رأي أحمد عنتر مصطفى أن إمارة الشعر التي خُلِعَتْ على شوقي كانت نقمةً في صورة نعمة، وحاصرته بالعواصف الهوجاء حيًّا وميتًا. فقد كانت مثارَ هجوم على شخصه، ونقطة ضعف، ككعب أخيل، يمكن لخصومه تسديد سهامهم المسمَّمة إليها للنيل منه شخصيًّا وليس فنيًّا (وهو ما حدث من العقاد) ولا يزال هذا الهجوم حتى الآن ينضح بشراسة تفوق شراسة العقاد.

لقد روَّج العقاد في سياق هجومه على شوقي صبيحة المهرجان فكرة أن شوقي صاحب فكرة التتويج، وأنها من تدبيره، ويدحض هذا الزعم ما كتبه محمد رشيد رضا في جريدة “المنار” عن تكوين لجنة عُليا لإنجاز المهرجان، زاد عددها على الخمسين.

ويقول المؤلف “لا أظنني مغاليًا لو قلت إن تتويج شوقي بالإمارة كان -آنذاك- مطلبًا شعبيًّا ونخبويا. ولم تتوان النخبة المثقفة في مصر والعالم العربي عن مباركة ذلك الحدث والمشاركة فيه. نعم هناك من امتنع عن التصويت، واحتجَّ على الحدث -فضلا عن موقف مدرسة الديوان- فبعض الأقطار (والمناطق) العربية امتنعت عن المشاركة، كالحجاز، وهو ما جعل شوقي يسجل ذلك ويذكره بأسىً وأسف في قوله: “يا عُكاظاً تَأَلَّفَ الشَرقُ فيهِ/ مِن فِلسطينِهِ إِلى بَغدانِهْ/ اِفتَقَدنا الحِجازَ فيهِ فَلَم نَع/ ثُر عَلى قُسِّهِ وَلا سَحبانِهْ”.

وقد رفض هذا التتويج أيضا شعراء من خارج مصر، واعتبر بعضهم نفسه الأحق والأجدر بهذه المكانة، منهم شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا.

ولم يخلُ هذا الاحتجاج على هذا التتويج من لهوٍ وفكاهة، حين اجتمعت ثلة من شعراء الشعر الحلمنتيشي واختاروا منهم موظفًا بدار الكتب اسمه حسين محمد، وهو رجل محب للأدب، ولا علاقة له بالإبداع، وكانوا يلقبونه بـ”البرنس”. التف حوله هؤلاء الشعراء وأجلسوه على كُرسي الإمارة، وأمطروه مدائح فكهة احتفاءً بتلك المناسبة الغراء، وكان منهم الشاعر حسين شفيق المصري.

ويرى بعض خصوم شوقي أن مبايعيه من الشعراء المحتفين به ينقسمون إلى فريقين: الأول يمثله شعراء مغمورون مواهبهم تتضاءل أمام شوقي، فرفعوا راية التسليم له، والفريق الثاني يضم شعراء مجيدين، ولكن شوقي بما له من سلطان مزعوم وهيمنة وسلطة جعلهم ينضوون تحت لوائه مؤثرين السلامة، مسلمين له بالسبق. (ومنهم: الأخطل الصغير بشارة الخوري، ومحمد مهدي الجواهري، وبدوي الجبل محمد سليمان الأحمد).

وقد اقترح المؤرخ عبدالرحمن الرافعي إطلاق لقب “شاعر العربية الأكبر” على شوقي، بدلا من أمير الشعراء، لأن هذا اللقب لا يتفق والروح الديمقراطية، ولم تعد الإمارة تُضفي على صاحبها منزلة محترمة.