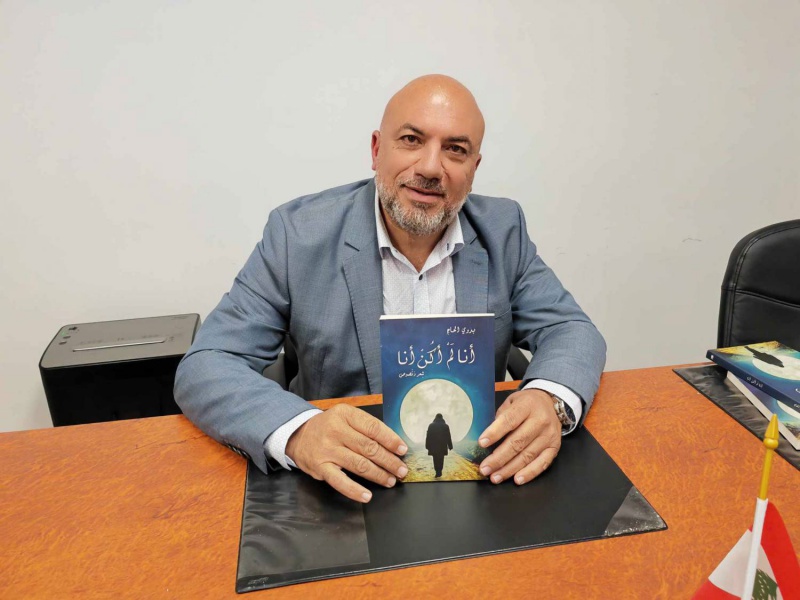

"أنا لم أكن أنا" لبدوي الحاج تجربة إبداعية تجمع بين جزالة اللغة والقيم النبيلة

يتبع بدوي الحاج في ديوانه “أنا لم أكن أنا” تيار الشعر العربي الحديث الذي يتميز بالغوص العميق في الخيال، وباعتماد الأسلوب اللغوي الحداثي للتعبير عما يختلج في الذات. ويظهر فيه الحس الإنساني معبرا عن هموم الوطن والمشاعر الذاتية والجماعية، وقد يلجأ الشاعر أحيانا إلى أسلوب التهكم والسخرية ليضفي على القصائد طابعا مميزا. لذلك جاء الديوان تجربة إبداعية تجمع بين جزالة اللغة والقيم النبيلة.

واكب تطوّر العلوم المعاصرة تطورا مماثلا في الفنون الأدبية على اختلافها، ففي مجال الشعر شهدنا تغييرا كبيرا في بنية القصيدة العربية، حين وجد الشعراء أنّه بات من الضروري الإقلاع عن التقليد القديم ومواكبة الحداثة بأشكالها الطارئة تماشيا مع مستجدّات العصر ومتطلباته، فبرزت على إثره تيارات فكرية ومذاهب أدبيّة تعددت منطلقاتها الفكرية ومذاهبها الأدبية، وتنوّعت معها الأشكال التعبيرية في القصيدة العربية تبعا لهيكليات بنائية جديدة وجد فيها الشعراء حاجة ماسّة إلى التجديد في فنية التعبير، فظهرت أنماط القصيدة الحديثة بأشكالها المتعدّدة، وكان التّحرّر من ضوابط النظم القديمة، والانتقال إلى وسائل فنية جديدة مدخلا إلى عهد جديد في تاريخ الشعر العربي مواكبة لمقتضيات العصر ومستجداته.

وحيث إن الصورة الشعريّة هي من الركائز الأساسية التي تُبنى عليها القصيدة العربيّة، نظرا لما يكمن فيها من طاقة جماليّة وإيحائيّة تولِّدها أحاسيس الشاعر، وتعكس بدورها أفكاره ونظرته إلى الحياة والإنسان والكون، ارتأيْتُ أن أتناولها من خلال ديوان “أنا لم أكن أنا” للشاعر بدوي الحاج كونه يغرف من تجربتين حياتيتين متباعدتين: الوطن والمنفى، ومن لغتين مختلفتين: العربية والإنجليزية، ولكن والحق يقال إن روح ابن الجبل الأصيل تشع في كل القصائد والنصوص. وجزالة اللغة العربية بكل ما فيها من صور شعرية مبدعة تتخلل أبيات القصائد كما يتخلل الدمقس النسيج الدمشقي.

امتزاج العقل بالقلب

يتألف هذا الديوان من 87 قصيدة تناولت مختلف جوانب الحياة من حب ووطنية ونقد اجتماعي، وانتصار لقضايا ومن بينها، بل من أبرزها قضية فلسطين. واتُبِع، لناحية الأسلوب، الصعب المنال الذي لا يصل إليه القارئ/القارئة إلا بعد جهد، ذلك لأن الحاج يؤمن مع الجاحظ أن “المركوز في الطبع أن النص إذا نيل بعد الطلب له، والاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى، وبالميزة أولى، وكان موقعه من النفس أجمل وألطف، وكانت به أضن وأشغف”.

وإذ نبدأ فبقصيدة “أنا لم أكن أنا” لكونها تمثل أنموذجا جيدا عن بقية القصائد. تبدأ القصيدة بمقطع شعري غامض وشبيه بالحلم، يستخدم فيه الشاعر ضمير المتكلم، وهو ضمير قوي الحضور يفرض نفسه على القارئ/ة ويحمي الذهن من التعرض للشتات. ويعمل الغموض أيضا على إعطاء القصيدة أبعادا متعددة تهدف إلى تحفيز تفاعلنا واستجابتنا العاطفية الحقيقية، وتلهمنا للنظر في العناصر التي تبدو متناقضة من زاوية جديدة. يمكن لهذه الإستراتيجية أيضا أن تعزز تأثير القصيدة من خلال خلق تجربة لا تُنسى وتأسرنا بضجيج جمالي مثير.

أنا ولد عاق

أستشيط غضباً وأنا أتوالد

أتدلى من رحم زنبقة

علني أطأ الأرض دون موسيقى

أريد أن أضحك

لكن لا فم لي

أتسلل من باب صغير

أدوس خيط ماء

أشتم الضوء.. كأن شيئا لم يكن (ص 15)

يبدأ الحدث الشعري في هذا المقطع، في اللحظة التي يحصل فيها التوالد: عندما يستشيط المولود غضبا وهو يتدلى من رحم زنبقة. صورة سريالية خارجة عن حدود المنطق والمعقول والمتداول، إذ إن المولود عادة، يأتي إلى العالم بصرخة باكية خائفة، بينما جاء مولود بدوي الحاج غاضبا، ومتدليا من رحم زنبقة لا من فرج امرأة. وهذه الصورة مع ما يتبعها من صور تتناسل متدفقة من خيال أوّلي “يذيب ويلاشي ويحطم ليخلق من جديد” بمعنى أن الشاعر عاش موضوعه بكل وجدانه وخلع عليه عاطفته واستغرق في تأمله ثم انتهى إلى حقيقة جوهرية تكشفت له فيها صور شعرية متخيلة تمّ فيها التحام الذات بالموضوع التحاما أشبه بالالتحام الذي يتم داخل فرن عندما نلقي فيه ببعض قطع من معادن مختلفة لكي تخرج شيئا واحدا منصهرا.

وقد تبيّن لنا أن الصور الشعرية المستخدمة في هذه القصيدة هي من إبداع الشاعر نتجت عن امتزاج حقيقي ومباشر بين قلبه وعقله، وتغذت من خلال انفتاحه المبكر على أكثر من بيئة ولغة وثقافة، إذ إن عينيه تفتحتا في بلدة يجتمع فيها التاريخ العريق والطبيعة الخلابة، وحصّل ثقافته في مدرسة راقية تابعة للآباء الكرمليين، وقبل أن يتم العشرين من عمره، هاجر إلى أستراليا، ودرس في جامعاتها، فعملت هذه الظروف مجتمعة على تنمية طاقاته الإبداعية التي تجلّت ببناء صور شعرية خلاقة، متعددة الأوجه: قدرية مرة، لا يد لها في صنع مصيرها: “لا دور لي في ارتطام الموج بالصخور/ ولا في حنينها إلى النبع”، ومتعددة الإمكانيات في أخرى، تتكهن بما يمكن أن تكونه أو ما يمكن أن يؤول إليه مصيرها.

شاعرنا يثور على ما في مجتمعنا العربي من مثالب خصها بقصيدة فجر فيها غضبه على أبناء الوطن المتشرذمين

كان يمكن أن أكون حجرا

أو أكون نورسا في مرجوحة الريح.

كان يمكن أن أكون صيادا..

كان يمكن أن أموت غرقا

في فم سمكة.

وفي ثالثة يستقيل الراوي (الأنا) من الفعل نافضا يديه من كل ما يدور حوله من خير أو شر.

لا دور لي في ارتطام الصخور

ولا في حنينها إلى النبع

لا دور لي في انتحار القافلة

ولا في نجاتي وحيدا

فأنا لست خبير ملح ولا حارس هدير.

وعلى طريقة، وبضدها تتميز الأشياء، أغرق الراوي نصه بالغامض الصعب المنال حتى إذا تم له استسلام قارئه لهذه العبثية، انحاز إلى النص المباشر ممجدا الفعل المقاوم، منتصرا للقضية الفلسطينية على حساب الجمالية الشعرية.

لم أكن أنا من جعل من الحجر مدفعا

وقضية

يرشقون به الطغاة

ويكتبون ملحمة الحرية.

فالصورة الشعرية هنا، تحكي البطولة دون أن تسميها، بحيث تظاهر الشاعر بالمسكنة (من مسكين) حينما ادعى أنه ليس هو الحجر الذي رشق به أبناء الانتفاضة الدبابة الإسرائيلية، ولا هو من دعاة القضية ويقصد بها القضية الفلسطينية. أمّا عن السبب الذي جعل الشاعر يتخذ لراويه دور المشاهد للحدث لا فاعله، فيعود إلى سيادة النزعة الحداثية التي تتمثَّل في كون طرافة القصيدة الشعرية وحداثتها تأتيان عندما يكتنفها الغموض، أو عندما يكون شكل التجربة منبعثا عنها، لا شكلا سابقا عليها. أو قد يكون السبب هو الدرس الذي تعلمه الفلسطينيون أثناء محاصرة العدو لهم في بيروت عام 1982 حين اكتشفوا أنه عليهم أن يأخذوا قضيتهم بإيديهم دون الاتكال على أحد.

صرخة غاضبة

تتكلم القصيدة الثانية من الديوان “عائدون”، بلسان الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المنافي القريبة من حدود دولتهم فلسطين (لبنان والأردن على وجه التحديد) وتتميز بصرختها القوية الغاضبة في وجه من نسبوا لهم تخليهم عن وطنهم وقبول التوطين في بلدَيْ اللجوء. وقد برع الشاعر في إيصال فكرته إلى مبتغاها من خلال استخدام أسلوب الترداد الذي يعتبره البلاغيون أسلوبا أدبيا مميزا يثري النص ويعزز تجربة القراءة، كما أنه يلعب دورا مهما في بث الموسيقى الداخلية وتعزيز الإيقاع. إذ إن الشاعر في ترداده عبارة “لم نأت لنبقى”، ترك تأثيرا قويا في ذهن المتلقي سيظل صداه يتردد في وجدانه وعلى لسانه لمدة تختلف من قارئ/ة إلى آخر وقد يتعدى الأمر إلى شيوعه بين رفاق وأصدقاء وعلى منصات التواصل الاجتماعي، فتمسي القصيدة إشهارا لموقف وقضية.

لم نأتِ لنبقى.

فقد أعيانا الانتظار ونحن نراقب ولادة الجداول،

وكأن الشتاء صديقنا الأبدي.

لم نأت لنبقى.

والكون محض صدى

قُل ما تشعر به، حتى لا تتحول إلى طاولة مستديرة،

تدور حول نفسها بلا قناع،

. . . .

لم نأت لنبقى.

فنحن راحلون مع العابرين لا محالة

غائدون، نراوغ الطيور

من بين أحداق الرعيان

ننادي بالحرية، نتاجر بالقضية،

فنكتب نصوصا مبتورة

مكررة

لم نأت لنبقى.

ستعلو بنا السحب يوما،

بعيدا، مع رذاذ العائدين.

تقف هذه القصيدة ردا على كل ما نسب إلى الفلسطينيين من طمع باتخاذ لبنان أو الأردن بديلا عن فلسطين فأطلق هذه الصرخة “لم نأتِ لنبقى” التي قالت بكلمات معدودة قصة النزوح الفلسطيني إلى دول الجوار عام 1948 التي احتاجت الرواية والقصة لعشرات ومئات الصفحات لقولها.

وتحكي قصيدة “لحن القضية” بلسان طفل، قصة الانتفاضة، وبالتحديد حادثة أبطالها أطفال فلسطينيون قاموا برشق الدبابات الإسرائيلية بالحجارة، فالشاعر لم يرَ في فعل هؤلاء الصغار شيطنة عبثية، بل نغمة موسيقية عذبة غاب عن المحتل المتغطرس مغزاها واستمر في غيّه وضيّع فرصة السلام الذي تحمله في طياتها. نعم لقد كان بدوي الحاج في هذه القصيدة رائيا يستشرف سلاما أجهضته يد ممدودة بمدفع دبابة: “يداي عاريتان/ لا تحملان سوى الحجارة”.

قصيدة “لحن القضية”

أماه،

لم يكن في خاطري العبور

فالطريق بعيد والمعبر حائط،

بلا كُوَّةٍ أو باب..

أُماه،

يداي عاريتان

لا تحملان سوى الحجارة

لن يموت من قلبه على الزناد

من يسعى إلى الشهادة

من يؤمن بأرضه… وبعناد.

كما أن القصيدة تمثل علامة فارقة على مستوى البنية الفنية حيث تتدفق الصور الشعرية المبدعة المتمازجة بوحدة عضوية ناجمة عن خيال أولي يخلق ولا يقلد.

ويحكي نص الرحيل دفقة المهاجرين اللبنانيين إلى دنيا الاغتراب! وكعادته يزاوج بدوي الحاج في نصه هذا بين استسهال أمر الرحيل، والحزن حين تحين ساعة تنفيذه. وكعادته ينتقي الصور الشعرية الخلاقة التي تجعل من الموضوع العادي نصا فنيا مبدعا.

ما أكثر الحزن في الزوايا

مجموعات مجموعات كورق الصفصاف.

مرايا لوجوه باردة، تهادن الريح كرحيل مؤجل.

وتكمن جمالية الصورة في تشبيه جماعات المهاجرين بورق الصفصاف، هي ذابلة حزينة، كحزنهم وذبولهم، يتمنون لو أن هذا الرحيل يؤجل، ولكن البقاء يستحيل، يمسي أكذوبة مع كل هذا الفساد والزيف الذي يحيق بالوطن.

وتحكي قصيدة “خل وماء” الحدث الإنجيلي (المسيح على الصليب)، بأسلوب حداثي يفجر اللغة فيخرج الكلمة عن معناها القاموسي إلى معان جديدة لم تكن لها في الأصل، فالرأس خرج عن كونه عضوا من أعضاء الجسد، وصار وعاء يحتوي دوائر وعتمة. وبعد هذه المقدمة الغنية بالصور الشعرية المستجدة، يتجه الشاعر إلى رواية الحدث التاريخي، ما حدث للمسيح عند صلبه.

قصيدة “خل وماء”

في رأسي دوائرٌ عميقة

بلا قعر أو موانئ

في رأسي عتمة مغسولة

برائحة التراتيل وصلاة البنفسج.

اِشرب اِشرب

خذ هذا الإناء

فيه خلٌّ، فيه ماء

اِشرب اِشرب

أنت أسير

لا تأكل .. لا تنام

ممنوع عن التفكير

ممنوع عن الكلام..!

. . . .

اِشرب أكثر

علَّك ترتاح قليلا

فغدا أوجاع أخرى

. . . .

ألف يوضاس بيننا

ممنوع من الكلام،

بين لص اليمين ولص الشمال

وأُّمُّك تبكي، لا تأكل، لا تنام.

ويثور شاعرنا على ما في مجتمعنا العربي من مثالب أبغضها الطائفية، فخصّها بقصيدة فجّر فيها غضبه على أبناء الوطن المتشرذمين بين الطوائف والمذاهب ناعتا إياهم بما يستخدم للأشياء لا لبني البشر كقوله (حفنة.. مكدسة). إذ إننا نقول: حفنة من تراب، ومواد مكدسة.

نكاية بالطائفية

بين النافذة ووجه المدينة الخارجي

حفنة من الشعوب المكدسة

مذهبيا

جمَّعتْها الريح

في زواريب ضيقة ملتصقة معتمة

لا خروج منها ولا دخول..!

نكاية بالطائفية

سأواجه كلَّ عصاباتها المسلحة

فكريا سأستيقظ غدا متقمصا درزيا

وبعده سنيّا وشيعيا

أعود مارونيا وأنتفض أورثوذكسيا

كاثوليكيا هادئا وأرمنيا ذكيا

أستحلف عليّا، وأصلي سِريانيا

كلدانيا، آشوريا وأزيديا

نكاية بالمذهبية

سأعتنق البوذية وربما اليهودية

أعود ملحدا عنيدا، كافرا بالقضية.

إلى جانب ما تقدم، خصص بدوي الحاج قسطا وافرا من ديوانه لأفراد عائلته: الأم، الأب، الجد، الجدة.. وللمناسبات مثل عيد الحب، رأس السنة، وغيرها. ولعل أجمل ما نختم به هو ما حشر به حقيبته قبل الرحيل: “الرحيل يحتاج إلى حقيبة، لا أكثر.. نملؤها بالوجوه والنظرات المسمرة إلى الطريق البعيد… نملؤها بالدراجة الهوائية وطيارة الورق وأقلام الرصاص ومسدس الماء، وبعض رسائل الغرام والقلوب المرسومة والكلمات المسطورة على طاولات الصفوق المدرسية..

قبل الرحيل، خذ كمشة من الحبق الصيفي، خذ منديل أمك، وخصلا بيضاء من شعرها، واحشر حقيبتك بكل جميل.. قد تعود يوما، وقد لا تعود”.