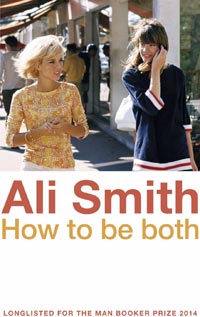

أعجوبة سردية لكاتبة اسكتلندية تفوز بجائزة المرأة للرواية

تلقت صاحبة الرواية الفائزة بجائزة بيليز لأدب المرأة آلي سميث، عن روايتها “كيف تكونين اثنتين معا؟”، شيكا قدره 30.000 £ وكذلك تمثالا برونزيا صغيرا يحمل اسم بيسي، وهو من تصميم الفنانة البريطانية جريزيل نيفين، وقد وهب متبرّع مجهول -أو متبرّعة مجهولة- الأموال والتمثال.

كانت “كيف تكونين اثنتين معا؟” قد رشحت لجائزة البوكر والفوليو، وفازت بجائزة كوستا وجائزة جولدسميث وجائزة جمعية سالتير، فصارت واحدة من أكثر الروايات المحتفى بها نقديا وجماهيريا في القائمة. ولعله لم يتوقع أحد فوزها ببيليز لمجرد أنها حصدت بالفعل عددا محترما من الجوائز المرموقة، علاوة على أن سميث نالت لقب ضابطة الإمبراطورية البريطانية من الملكة إليزابيث هذا العام.

ويبدو أن الدهشة تولت سميث نفسها وهي تتسلم الجائزة “هل أنتم متأكدون؟ لا أصدق أني هنا. إنني مندهشة فعلا، تاهت مني الكلمات!” فيما جاء رد فعل الناقد البريطاني آدم ماكباير سلبيا حتى قبل الإعلان عن النتيجة “ألا يكفي ما فازت به هذه الرواية من جوائز؟” مناصرا رواية آن تيلور “مكب من الخيط الأزرق” ورواية ريتشل كاسك “الموجز”. ولكن لجنة التحكيم برئاسة شامي شاكاربارتي مديرة مؤسسة ليبرتي خيّبت أمله لتصبح رواية سميث واحدة من أنجح الروايات في ما مضى من القرن الواحد والعشرين.

وبالإضافة إلى شاكاربارتي ضمّت اللجنة أسماء لامعة كالمذيعة وكاتبة المقالات جريس دينت، وهيلين دانمور الفائزة بجائزة بيليز في سنتها الأولى عن رواية “فترة شتاء”، ومقدمة الأخبار بالقناة الرابعة البريطانية كاثي نيومان، ولورا باتس، ولعلها الأبرز في مجال حقوق المرأة لتأسيسها موقع “مشروع الجنسانية اليومية”.

سميث قسمت الرواية إلى قسمين، كل منهما تحت عنوان واحد، أما ترتيب القسمين فيختلف وفقا للنسخة التي يشتريها القارئ

القديم والمعاصر

تأسست جائزة بيليز -المعروفة في الماضي بجائزة أورانج- عام 1996 “لتعويض عن ميل الجوائز الأدبية إلى تجاهل المرأة”. أطلقتها الروائية البريطانية كيت موس حين لم يرشح الحكام كاتبة واحدة لجائزة البوكر عام 1991، وتحتفي “بالامتياز والأصالة وسهولة التلقي” في كتابات المرأة، وهي متاحة لأية امرأة تبدع باللغة الإنكليزية بغض النظر عن جنسيتها ومحل إقامتها.

وما يجعل هذه المسابقة رفيعة المستوى نقديا وجديرة بالتنافس عليها ليست قيمتها المالية أو تحيّزها الجندري فحسب، وإنما أيضا عناوين الروايات التي نالتها في الأعوام السابقة، ومنها رواية زادي سميث “عن الجمال” ورواية “ينبغي أن نتحدث عن كيفين” للكاتبة الأميركية ليونيل شريفر ورواية “جزيرة صغيرة” للكاتبة أندريا ليفي.

تغوص رواية سميث العابثة في حياة فرانشيسكو ديل كوسا، رسامة إيطالية تعيش في العقد السابع من القرن الخامس عشر. لا نلتقي بها إلا وهي منهمكة في مونولوج باطني، ومن خلاله توظّف سميث تيار الوعي توظيفا محكما لا يشوبه أيّ ملل.

كما نتتبع خطوات جورجيا، مراهقة في سن السادسة عشرة يصفها الراوي بأنها “طفلة ابنة طفلة”. تعيش في ستينات القرن العشرين، ويعتصرها الألم لوفاة أمها المباغتة وإدمان أبيها على الكحول. هل هناك صلة حقيقية بين هذين السردين بأحداثهما الشحيحة نسبيا؟

|

ربما صلة واهية غير أنها كانت كافية لكي تنسج سميث هذه الأعجوبة السردية؛ كانت أم جورجيا مفتونة بإحدى لوحات لفرانشيسكو، لذا اصطحبت ابنتها إلى إيطاليا “لتمتّع عينيها بها”. هذا هو الرابط الوحيد، ولكن المعجز هو أن قصة القرن الخامس عشر هي نفسها قصة القرن العشرين، ولن نفهم قصة منهما بدون قراءة الأخرى، تخاطب الأم ابنتها في الرواية بما قد يفسر لنا هذا السرد الخلاق:

“لأنه لو وقعت الأحداث بالفعل في التوقيت نفسه، لكان الأمر أشبه بقراءة كتاب، وإنما كتاب تنطبع على كل سطوره سطور أخرى، وكأن كل صفحة تتألف في الحقيقة من صفحتين، ولكنها بصفحة تركبها فتجعلها عصية على القراءة.

تشويه جميل

لعل أبدع ما جاء في هذه الرواية المحتفية بالفن والحب هو تشويهها -على نحو جميل- للجنس الأدبي. فهي في جوهرها حوار تختلط فيه العصور والنماذج السردية. بعض الفقرات نقرأها نثرا، وبعضها تذوب بلاغة وكأنها شعر. لن يستعصي على القارئ التعرف على الشخصية والعصر في أية فقرة من الفقرات بيد أنه قد يمسك لحظة واحدة محمّلة بالترقب ليتذكر أين كان ولمن يقرأ.

والمثير -ولكني وجدته مزعجا- هو أن سميث قسّمت الرواية إلى قسمين، كل منهما تحت عنوان “واحد”، وترتيب القسمين يختلف وفقا للنسخة التي يشتريها القارئ. ربما يحسن بك ألا تعرف هذه المعلومة لأنك ستشعر ولا شك أن شيئا ينقص النص، لعل المزيد من الدهشة قد فاتك دون أن تدري.

رواية تسرد قصتين عن الحب والظلم تغزلهما سميث معا فيصير الزمن أبديا، وتتلاعب بنا البنية، وتستحيل المعرفة لغزا

لم أكن الوحيدة التي أصابتها هذه الحيرة والبلبلة الرائعة. فالفيلسوف السويسري آلان دو بوتون كتب عن الرواية قائلا، “ها هما قصتان عن الحب والظلم تغزلهما سميث معا فيصير الزمن أبديا، وتتلاعب بنا البنية، وتستحيل المعرفة لغزا، ويبيت الخيالي حقيقيا، وكل ما هو مسلّم به في الحياة ينال فرصة أخرى. إن سميث عبقرية، معاصرة بحق بالمعنى البطولي المجيد”.