أحمد صبري أبوالفتوح: الدين حيلة الغزاة لسحق وجدان الأمم

ينهل العديد من الروائيين من التاريخ، وفيما يبقى الكثيرون في حدود الحكاية القديمة مع تفاصيل إضافية، فإن آخرين يفجرون ما حدث، ويتابعون كل مجهول فيه، معتبرين أن إعادة قراءة التاريخ ستساهم في قراءة الحاضر. “العرب” كان لها هذا الحوار مع أحمد صبري أبوالفتوح الروائي المصري المفتتن بالتاريخ الذي يمثل مادة لجل أعماله.

نبهنا محمد الماغوط مبكرا إلى أن “الفرح مؤجل كالثأر من جيل إلى جيل، وعلينا قبل أن نُعلم الناس الفرح أن نعرف أولا كيف نتهجأ الحزن”. فالمبدع الحق هو المُمسك بالنار، المسكون بالوجع، الراصد للحزن تاريخا وناسا.

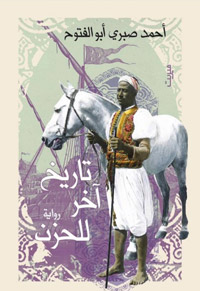

بهذا التصور صاغ الروائي المصري أحمد صبري أبوالفتوح روايته الأحدث “تاريخ آخر للحزن”، والصادرة مؤخرا عن “ميريت” للنشر، مسجلا بدايات الحُزن القومي للشعوب العربية مُنذ استخدم الدين في توطيد السلطة وقهر مقاومة الأوطان.

الدين وسيلة إخضاع

يقول أبوالفتوح في حواره مع “العرب”، إنه يؤرخ للحزن القومي مُذ تحول الدين إلى أداة أو حيلة للسيطرة على الشعوب العربية واستغلالها ونهبها وقهر إرادة بنيها ووأد وثباتهم من أجل التحرر والمدنية.

ويرى أن الاحتلال العثماني للبلدان العربية مثّل نقطة فاصلة في ميلاد الأحزان القومية، ما دفعه لأن يعرض ذلك في عمل أدبي يتناول أحوال المصريين وقت الثورة العرابية وكيف أعلنت دولة الخلافة العثمانية عصيان الزعيم أحمد عرابي، وساندت الاحتلال الأجنبي ضد المصريين.

أحمد صبري أبوالفتوح، ولد في الريف بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، شمال القاهرة، في سبتمبر سنة 1953، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وعمل وكيلا للنائب العام ثم استقال من القضاء وعمل بالمحاماة، وبدأ نشر أعماله الأدبية بروايته “طائر الشوك”، ثم بمجموعة قصصية بعنوان “وفاة المعلم حنا”، ثم أصدر الجزء الأول من ملحمة “السراسوة” بعنوان “الخروج”، وتوالى صدور الأجزاء الأخرى وهي: التكوين، أيام أخرى، شياطين وملائكة، وحكايات أول الزمان، كما صدرت له رواية بعنوان “أجندة سيد الأهل”.

اعتبر الكثير من النقاد أن ملحمة “السراسوة” واحدة من روائع الأدب المصري الحديث، منهم الناقد الأدبي جابر عصفور، حيث وصفها بالملحمة البديعة الخالدة.

ويؤكد أبوالفتوح لـ“العرب”، أننا كشعوب عربية مازلنا نعاني من أسوأ تجربة مرت بها المنطقة في تاريخها، وهي تجربة الاحتلال العثماني الذي أخفى أطماعه خلف ستار من الدين ما مكن له احتلال بلدان المنطقة ونهب خيراتها وخبراتها وإشاعة الجهل فى ربوعها، وكان يتعامل الأتراك مع الدين على أنه أداة بغي وعدوان وتنكيل.

ويرى الأديب المهموم بالتاريخ أن مصر كانت سبّاقة فى محاولة الخروج من ربقة الاحتلال العثماني البغيض، بتجربة إنشاء دولة حديثة قادها محمد علي باشا، لكن استقلالها عن القلنسوة العثمانية ظل منقوصا وفور قيام الثورة العرابية ووقوف الأتراك إلى جانب الاحتلال البريطاني انبعثت روح قومية في مصر، ومعظم الأقطار العربية، ونشأت معها ثقافة جديدة للحاق بركب الحضارة والمدنية بعد أن أدخل العثمانيون المنطقة كلها فى جب سحيق من التخلف والفقر والمرض.

في تصوره، إن ميلاد الروح القومية لدى البلدان المحتلة احتلالا مضاعفا من العثمانيين والأوروبيين نتج عنه إبداع حضاري تمثل في كتابات وإبداعات وفنون وموسيقى، مثلت إرهاصات نهضة حقيقية، برز فيها في مصر مثلا سيد درويش وبديع خيري وسعد زغلول ومحمد عبده وطه حسين وقاسم أمين وغيرهم.

ويرى أبوالفتوح أن وأد المدنية والتحضر يعود مرة أخرى من خلال المدخل القديم نفسه وهو الدين لنجد جماعة الإخوان المسلمين وروافدها المتعددة من جماعات الإسلام السياسي تتغلغل في شتى مناحي الحياة، ويصل بها المدى أن تركب أدمغة بعض دعاة الليبرالية الجديدة أنفسهم، وجانب لا يستهان به من اليسار.

ويشير إلى أن إرهاصات استخدام الدين في تقويض أي نهضة حضارية لدى الشعوب قديمة، وفي مصر تحديدا ترجع إلى غزو الإسكندر المقدوني لها، ومنذ أن وضع قدميه فى مصر بدأ تاريخ الحزن القومي، فقبل ذلك كان الجسد لا يزال مقاوما، حيث احتل الهكسوس بلادنا فقاومناهم، واحتلها الأشوريون وطردناهم، واحتلها غيرهم وطردناهم، حتى الفرس طردناهم أكثر من مرة، ثم لما جاء الإسكندر سكن الجسد المقاوم وانكفأ على ذاته في مسيرة انسحاب قومية تحتاج إلى دراسة عميقة للتعرف على أسبابها.

وفسر ذلك الانسحاب باستغلال الدين، إذ ذهب الإسكندر إلى معبد آمون في واحة سيوة، حيث نصبه الكهنة فرعونا وأعلنوه ابنا لآمون كبير الآلهة المصرية، وألبسوه تاجه الذي يأخذ شكل رأس كبش ذي قرنين، فلقب بـ“الإسكندر ذو القرنين”، وأعلن أنه ابن زيوس آمون رب الأرباب، وبتلك الحيلة الدينية سكن الجسد المصري سكونا امتد لأكثر من ألفي عام، تقلبت فيهما مصر بين أيدي كل أنواع الاحتلال، الذي أرخى بظلاله على الروح القومية في كل العصور.

ويتابع أبوالفتوح، عارضا تصوره بأن مجيء الصحوة العرابية كان محاولة لكسر ذلك الحزن، لذا لم تكن هزيمة الثورة كأي هزيمة، ولم يكن الحزن الذي صاحبها كأي حزن، فهو التاريخ الذي لا يعرفه الكثيرون عن الحزن في بلادنا، الحزن بمعناه القومي والإنساني والاجتماعي نتيجة للأوضاع التي ترتبت على ضياع استقلال مصر وهويتها على مدى قرون.

النبع الإبداعي

يبدو أبوالفتوح معنيا بالتاريخ الذي يلعب دورا كبيرا في اختياراته لموضوعات أعماله الأدبية، وتتقافز موضوعات رواياته أمام عينيه كأفراخ جن صغيرة، تبدأ بحكاية سمعها أو عاشها وسكنته، فإذا أمعن النظر فيها عرف ما يمكن أن تقود إليه.

ويضرب مثلا برواية “طائر الشوك”، حيث كان “تل المشنوق” هو المفتتح، وفي الحقيقة فقد كانت هناك أرض لبعض أقاربه تسمى “تل المشنوق”، ولا أحد يعرف سر هذه التسمية حتى الآن، لكن الاسم ظل يطارده ليفتح أمامه عالما روائيا خصبا.

ويوضح في حواره مع “العرب” أن كافة الروايات تقام على نواة صلبة صغيرة وعلى مهل تطل الشخوص برؤوسها وتتشكل الدراما الإنسانية ويجري ذلك في زمان ما ومكان ما، وتقص مضفورة في التاريخ متأثرة به ومؤثرة فيه، لأنك في الرواية تكتب عن قطعة من الحياة، ولا حياة بغير تاريخ، ولا واقع بغير تاريخ، بل ويمكنك القول لا مستقبل بغير تاريخ.

ولا بد للروائي أن يكون مثقفا بما يكفي أن يروي، كما أنه لا بد أن يكون صاحب خبرة في الحياة، على الأقل في ما يرويه، فكيف لا تكون لك خبرة بالحياة وتكتب عن قطعة منها؟ وينبغي أن يكون ملما بالجنس الأدبي الذي يكتبه، ويكون قارئا لأعيان هذا الجنس، وملمّا بتطوره ومدارسه وأساليبه.

وحول اللغة التي يكتب بها، يقول إنها معضلة كبيرة، وهي لها علاقة بأمور مركبة يصعب تصنيفها، ولها علاقة أيضا بتكوين الكاتب نفسه، وطريقة تفكيره، وتعبيره الداخلي عما يتخيله أو يفكر فيه، فضلا عن كثرة قراءاته.

ويضرب المثل بالروائي الراحل نجيب محفوظ، وكيف كانت لغته أخاذة بسيطة يغوص بها خلف الأشياء ويكشف عن معاني مدهشة لم تطرأ على ذهن أحد.

الشعوب العربية مازالت تعاني من أسوأ تجربة مرت بها المنطقة في تاريخها، وهي تجربة الاحتلال العثماني

ويشير أبوالفتوح إلى أنه حفظ القرآن وهو طفل، ثم قرأ في الأدب وهو صبي، وفي الفكر السياسي والاجتماعي والتاريخ وهو شاب، مع استمرار قراءاته للأدب والشعر، ويقر بأن لغته متأثرة بتكوينه ونشأته ومراحل تطور وعيه وإعجابه بأساتذته.

إذا كانت ملحمة “السراسوة” تُشكل حجر الزاوية في أعمال أحمد صبري أبوالفتوح، فإن سبب ذلك في تصوره أنها كانت جزءا من حياته ما جعله يسميها رواية الروايات.

كان في الثالثة أو الرابعة من عمره، عندما كانت جدته رتيبة تأخذه إلى جوارها وتحكي له عن جدوده وجداته، وهي حكاءة بارعة، ولديها طريقة شيقة في السرد، وكانت تشبيهاتها ساحرة ولها تعبيرات لا يمكن أن تسمعها من غيرها، وكانت أمها مريم الثانية بطلة في رواياته “التكوين” و“أيام أخرى” و“شياطين ملائكة”.

ويلفت الروائي إلى أنه كان أول أولاد أبيه بعد أربع بنات، ووضعه ذلك في بؤرة الاهتمام عند جدته، وسكنته الحكايات وصارت جزءا من تكوينه، بل ربما منطبعة في جيناته نفسها، والسراسوة عاشوا في مكان كان جنتهم، ثم خرجوا منه إلى فضاء عجيب، ملأه الخوف والتستر والمطاردة والشك، وتبعثروا على طول الطريق، ثم لجأوا إلى مكان حاولوا أن ينشئوا فيه جنتهم الجديدة، لكن الحياة لا تعرف منطق الجنة والنار، بل تعرف منطق الصراع والتطور والصعود والتنوع.