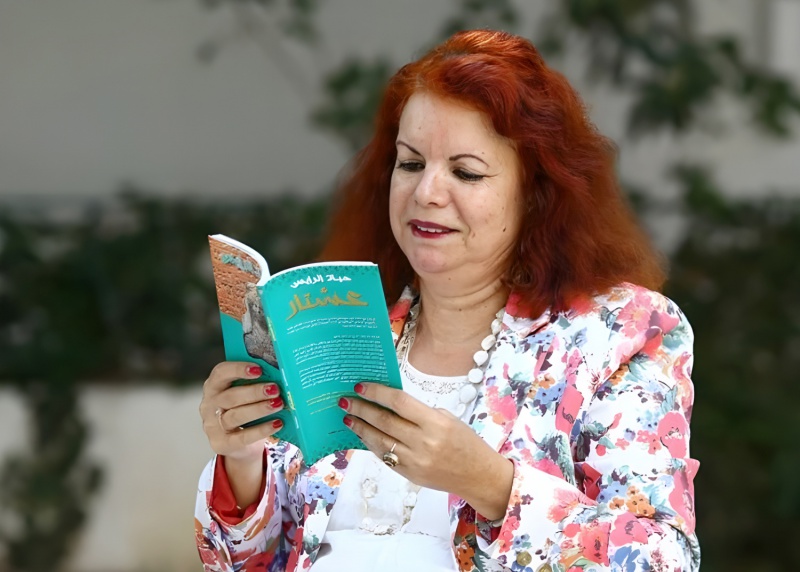

حياة الرايس لـ"العرب": أنا امرأة أحمل قضايا عصري ومجتمعي ولا أعرف الحيادية

نسجت الكاتبة التونسية حياة الرايس تجربتها الأدبية والإنسانية على إيقاع وعي نسوي متقد، ورؤية ثقافية حرة تتحدى المحظورات، وتفضح المسكوت عنه في مجتمعات مهووسة بالمقدس الذكوري. في هذا الحوار، مع "العرب" تكشف الرايس عن بداياتها وعن مآلات الجسد والكتابة ومقاومة الفكر السلفي، واستلهامها من نوال السعداوي وغادة السمان، وعن الفلسفة التي صاغت وعيها، والحنين الذي تقودنا إليه الحكاية.

حياة الرايس كاتبة تقيم في اللغة لا في الجغرافيا، جعلت من الاغتراب منصة للتأمل، ومن الغربة رافعة للإبداع. تستعيد شهرزاد لا لتكرر حكاياتها، بل لتكملها، وتمنحها لسانا جديدا يسائل الحاضر، ويعري القيود التي لا تزال تكبل جسد المرأة وخطابها وحقها في الحكاية.

من بغداد إلى تونس، ومن باريس إلى سويسرا، ظل سؤال الحرية حاضرا في كتاباتها، كما ظلت المرأة جوهر مشروعها الإبداعي والنقدي، لا بوصفها ضحية بل باعتبارها ذاتا فاعلة، تقول لا تُقال، وتصنع خطابها بوعي وفكر وتمرد.

شهرزاد جديدة

عن مدى انعكاس تجربتها في دراسة الفلسفة بجامعة بغداد على أعمالها الأدبية ورؤيتها للعالم، تقول حياة الرايس لـ”العرب”، “لقد تعلمنا في أول درس فلسفي كتبه لنا الأستاذ على السبورة بخط كبير في كلية الآداب بجامعة بغداد أن الأسئلة في الفلسفة أهم من الأجوبة. لقد اهتم فلاسفة اليونان منذ القديم بقيمة السؤال، لأنه يحرك العقل، وينشط الفكر، ويُخرجه من جمود التقليديات والمسلمات. يقول رولان بارت ‘الكتابة فن طرح الأسئلة’. كلمة فن تحيلنا مباشرة إلى النص الإبداعي. هنا نصبح أمام نص أدبي بخلفية فلسفية.”

وتشدد على أن النص الذي لا يطرح أسئلة هو نص فارغ، سطحي، ودون عمق. فالنص، في رأيها، حيرة الأسئلة وعدواها التي تنتقل من الكاتب إلى القارئ، وهذا هو غرض الكاتب: أن يستفز العقول الخاملة والخامدة، وأن يعطي للإنسان إنسانيته التي يتميز بها عن الحيوان.

تضيف “عند التسجيل في الجامعة كنتُ مترددة بين مادتي الأدب العربي والفلسفة، وأخيرا حسمت أمري لصالح دراسة الفلسفة. ربما للوصول إلى ‘الحقيقة’، وطمعا في أجوبة عن أسئلة البدء، والموت، والقبر، والوجود، والماوراء، وحقيقة الكون… تلك الأسئلة التي كانت أمي تنهاني عنها، ويضربني سيدي المؤدب على أصابعي الصغيرة ويتوعدني بنار جهنم إذا عدتُ إليها. ويقفز عليها المعلم، لأنها ليست ضمن البرنامج المقرر علينا. ويزعم الأستاذ إجابات لا تزيد إلا تعميق حيرتي… وينفر منها البعض باعتبارها أسئلة مكروهة، ممنوعة، أو محرمة، أو هي في أحسن الأحوال ضرب من العبث.”

وتكمل “اخترت الفلسفة أيضا للمصالحة بين لغة الفلسفة ولغة الأدب: بين لغة العقل والتحليل المنطقي، ولغة الوجدان والعاطفة الإنسانية. وربما لمقاربة ‘الحقيقة’ بلغة السرد الأدبي من رواية، ومسرح، وقص، وشعر… تخفيفا من صرامة اللغة المنطقية، العقلانية، الجافة، التي لا تسمح حدودها بملامسة نبضات وأشواق وكشوفات الروح، التي تتجاوز العقل. كما يقول نيتشه، الذي قدم فلسفته بصورة سرد روائي في عمله الشهير ‘هكذا تحدث زرادشت’، وكما فعل غيره من الفلاسفة الذين صاغوا فلسفتهم وأفكارهم بواسطة الرواية والمسرح، كجان بول سارتر، وميلان كونديرا، وألبير كامو، وغيرهم… وربما كتحد لأفلاطون، الذي طرد الأدباء، والشعراء خاصة، من جمهوريته.”

الكتابة مسؤولية تغيير وإصلاح المجتمعات فالكاتب يحفر في الوعي المجتمعي ليرتقي به وينير العقول بنور المعرفة

حول ما دفعها إلى اختيار بغداد وجهة لاستكمال تعليمها الجامعي في الفلسفة؟ تقول الرايس “كانت تلك المرة الأولى التي أسافر فيها، وأول مرة أركب طائرة في حياتي، وأول مرة أغادر عائلتي وبلدي. كان توقي للحرية وللمغامرة ولاكتشاف عوالم جديدة أكبر من مجرد الانتقال من الثانوية إلى الجامعة، وأكبر من حدود بلدي. من صغري ينبت في قلبي جناحان أكبر من عمري ومن رقعة محيطي، وأشعر أنني أعيش بقلب طائر لا يخفق ولا يرفرف إلا للسفر والرحيل.”

وتضيف “لماذا بغداد؟ الحقيقة أنني كنت أحلم بالسفر إلى باريس كأغلب التونسيين، فإذا بي في بغداد. كنت أعلم أن أبي المحافظ لن يسمح لي بالسفر وحدي إلى باريس، ولكنه سمح لي بالسفر إلى بغداد. ولم أندم، لأن الشرق عالم آخر واكتشاف آخر.”

وتكمل “لم أكتف بأن أكون مجرد طالبة تتخرج من جامعة بغداد وتعود إلى أهلها فرحة مسرورة. كانت عندي نية مبيتة: أن ينطلق مشروعي الأدبي، الذي هو سابق على كل شيء، من أرض شهرزاد: رمز سلطة الكلمة، لمواصلة الحكاية. ومن بلد عشتار، الإلهة الأنثى، وبلد جلجامش في رحلة البحث عن عشبة الخلود. من بلد الحضارات العريقة: حضارة بابل وسومر وآشور، لأستلهم منها نصوصي. أردت أن ينطلق مشروعي الأدبي من بيت الحكمة ومن مطابع شارع المتنبي. وقد كتبت مسرحية ‘سيدة الأسرار عشتار’ استلهاما من التراث الميثولوجي، ولاقت نجاحا كبيرا، هي أيضا، عرفت عدة طبعات وجوائز ومُثلت في أوساط الطلبة.”

وعن كيفية تماهي الرايس مع شخصية شهرزاد في روايتها “بغداد وقد انتصف الليل فيها”، ودلالة هذا التماهي على هويتها الأدبية، تقول الكاتبة “لقد بدأت الحكاية من بغداد، على شاطئ دجلة بالذات، عند نصب شهرزاد وشهريار، الناهض كشاهد أبدي على شهوة الفن للحياة، وشهوة الحكاية للتجدد، حيث تقف شهرزاد قبالة شهريار: شامخة كنخلة بغدادية، ملكة تمسك صولجان الكلمة بيدها، وتقبض على سر الحرف الوهاج، وتعلمنا أسرار الليالي في مقاومة شهوة الموت عند مليكها شهريار. لأجل عيون شهرزاد، ملأت جدتي طفولتي حكايات، لأنها تعرف أن شهرزاد قد خبأت كل الحكايات في جرابها الذي لم يُدفن معها، وما علينا غير النبش قليلا، لدغدغة عظام الموت، لتنفجر الحكايات بكل قوة الحياة. هناك، في ليالي بغداد، ومن نصب تمثال شهرزاد، عرف القلم طريقه إلى النشر، وعرفت القصص طريقها إلى القارئ.”

وتضيف “كنت أحرر النصوص والقصص والمقالات والحوارات بالليل، وآخذها إلى الجريدة بالنهار، إلى ‘دار الجماهير للصحافة’، حيث مجلة ‘ألف باء’ وجريدة ‘الجمهورية’ اللتين احتضنتا بداياتي. في ليل بغداد، أسير على حافة النهر، حافية القدمين، أتلذذ بمياهه الباردة تحت انعكاسات الأضواء الملونة للحدائق الغناء، حتى أصل إلى شهرزاد، التي تنتظرني لنتحاور ونتجادل حول ما روت لنا، وما لم ترو، وما سنروي لأطفالنا.”

تسأل “العرب” الرايس هل استطاعت أن تستثمر في التراث العربي، مثل “ألف ليلة وليلة”، لإعادة تقديم قضايا المرأة؟ فتجيبنا “أعدتُ قراءة شخصية شهرزاد، وواصلتُ بعدها الحكاية، مختلفة عما جاء في ألف ليلة وليلة، بل أثرتُ قصصا وحكايات لامرأة الراهن، امرأة القرن الواحد والعشرين، بأسئلة الراهن الثقافي والاجتماعي والسياسي. فلا يمكن أن نبقى مرتهنين إلى قصص شهرزاد القديمة، بل هناك شهرزاد جديدة.”

في أعمالها المسرحية مثل “سيدة الأسرار: عشتار”، تمزج الكاتبة بين الفلسفة والشعر والمسرح، تعلّق “فعلا، هو نص إشكالي في نسيجه، وهذا ما دفع بعض النقاد إلى وصفه بالنص الذي يجدف بقاربه ضد تيار النهر الهادر، تيار السائد، وذلك ما صنع تميزه. الناقد كمال الرياحي قال عنه ‘تلتفت حياة الرايس في كتابها هذا سيدة الأسرار: عشتار إلى أسطورة سومرية شهيرة هي عشتار، لتكتب نصا أدبيا متميزا وضعته تحت علامة أجناسية معينة هي المسرحية، لكنه في الحقيقة منفلت من التجنيس’.”

وتشرح “أنا كتبت المسرحية بنفس النص المفتوح، المتمرد على كل الأجناس. نفس سردي لأنني قاصة وروائية بالأساس. وأبقيت على إيقاع ألواح النص القديم وفي الترانيم كما جاءت شكلا في الأساطير العديدة، حفاظا على الطقس الشعري الذي يليق بالإلهة عشتار وسموها. وهو نص يتعالق مع الرواية، لأن به دراما (مأساة عشتار)، وعقدة، وشخصيات، وأحداث، وحركية، وتشويق… وأظن أن خير من تفطن إلى هذا النفس السردي من النقاد الرياحي أيضا. الذي قال: في الحقيقة، نص ‘سيدة الأسرار’ نص في مديح الأنوثة، نص آسر يعبُر بك الأزمنة والعصور ليجعلك في مأمن من نفسك، حيث أجادت حياكته حياة الرايس في لغة شعرية راقية، يفوح منها عبق الخطيئة الأولى: الحكاية الأولى. حكاية الرجل الذي يُؤسر بالحكي. إن حياة الرايس في هذا العمل، من خلال استدعائها لفن التشويق القصصي، تجيد اللعب بأنفاس المتلقي الذي يبقى يلهث عبر كامل النص خلف متعة التلصص على تفاصيل البوح الذي تمارسه سيدة الأسرار، وهي تعلن عن شبقها الكبير.”

ذاكرة الجسد المسكون

تسأل “العرب” حياة الرايس عن كيفية تعاملها مع التابوهات الاجتماعية في كتابها “جسد المرأة من سلطة الإنس إلى سلطة الجن”، لتقول “هذا الكتاب، وقد عقبه كتاب آخر صدر حديثا ‘الجسد المسكون والخطاب المضاد’، هو في الأصل صدر عن دار سينا بالقاهرة سنة 1995، وهو يعالج حالات مرضية لنساء مسكونات بالجان، أو ما يُعبر عنه بالمصطلح الطبي بحالات الصرع أو الهستيريا، نتيجة الكبت والقمع الاجتماعي الذي تعيشه المرأة. قمت بمقاربة سيكولوجية/ أنثروبولوجية لهذه الحالات. صدر في القاهرة وأثار ضجة كبيرة حينها، ومُنع من الأسواق، وبيع تهريبا إلى بلدان الخليج، بسبب إدانة الإخوان له في مصر، لتناوله مواضيع محرمة عندهم ومسكوتا عنها.”

وتضيف “هاجمني الإخوان بسببه في ندوة معرض القاهرة الدولي التي أُقيمت خصيصا له سنة 1996، والقصة معروفة، تناولتها الصحافة، ووصلت أصداؤها إلى تونس… ومُنع بعد ذلك. لكني عدت فطرحت المسألة في كتاباتي التالية، وخاصة في كتابي الأخير ‘الجسد المسكون والخطاب المضاد’.”

يبدو أن موضوع الجسد أُثير عند الرايس، فلها إصدار آخر بعنوان “الجسد المسكون والخطاب المضاد”. تقول “أعود إليه بمقاربة أخرى: ذاتية/علمية، باعتبار ما عشته في طفولتي، أو ما عايشته من حكايات عن الدار المسكونة بكائنات غيبية يسميها العامة ‘جان وجْنون’. ومقاربتي العلمية لتفسير ذلك كحالات باثولوجية. وهو كتاب فكري، مجموعة دراسات وبحوث، حول المرأة في صراعها اليومي مع السائد الثقافي والاجتماعي والسياسي والتاريخي. لكي تكون كائنا قائما بذاته، لا بغيره. مشاركا للآخر غير مرتهن إليه. وكذات قائلة، ليس كموضوع للقول.”

تعيش الرايس الشتاء في سويسرا والصيف في تونس، قد يعتبر البعض الأمر نوعا من الترف والرفاهية، ويتساءل بعضهم مستنكرا: كيف تشعر بمعاناة الإنسان العربي التي نستشفها من كتبها؟ تعلق الكاتبة “ليتني أستطيع أن أدير ظهري إلى كل ذلك. فأنا لا أستطيع حتى أن أنعم بكل مظاهر الرفاه هنا: أينما وليت وجهي أرى بلدي في مفارقات ومقارنات موجعة لا تنتهي. أرى الفرق واضحا وفاضحا وجارحا وصارخا، كل يوم، بيننا وبينهم. وهذا يُعمق جُرحا حضاريا كبيرا وتاريخيا، ما ينفك يتسع ويغور عميقا في النفس وفي العقل: لماذا تقدموا ولماذا تأخرنا؟ أراه في كل جزئيات الحياة، وفي كل خطوة أخطوها.”

حفيدة شهرزاد وغادة السمان ونوال السعداوي تشعل فتيل الحكاية من قلب بغداد ساعية إلى التنوير ضد الظلام

وتتابع “قد لا أنعم بما تفضلت، بل أتألم كثيرا للفارق المهول. نعم، أعيش بين تونس وسويسرا، وقبل ذلك فرنسا: باريس، وغرونوبل، ولافال. وأحمد الله على ما تسميه رفاهية. المسألة مرتبطة بالإحساس، وليست بالرفاهية. أنا امرأة أحمل قضايا عصري ومجتمعي، ولا أعرف كيف أكون حيادية في سويسرا أمام ما يحصل في تونس مثلا من أزمات سقطت فيها البلاد بعد ما يسمونه الربيع العربي، أو في سوريا أو العراق أو ليبيا أو السودان أو غزة… هذه مسائل تتعلق بالانتماء والمواطنة والوفاء لبلدك، ومدى وطنيتك ومسؤوليتك الأدبية تجاهه. والكتابة مسؤولية تغيير وإصلاح المجتمعات بما نستطيع إليه سبيلا. نحن نحفر في الوعي المجتمعي لنرتقي به، ونُنير العقول بنور المعرفة. وتطوير العقليات هو أصعب من بناء العمارات، ورفع الجهل هو أكبر فجوة يتسلل منها العدو. من خلال كتاباتي أو العمل الجمعياتي.”

تسأل “العرب” الكاتبة التونسية كيف استلهمت من أدباء مثل نوال السعداوي وغادة السمان في بناء رؤيتها النسوية والإبداعية؟ لتقول “أنا أدين للأديبة السورية غادة السمان في مغامرة الكتابة. كانت مدرستي الأولى، أعتقد. تأثرت بها كثيرا، وتعلمت منها روح التمرد والثورة على كل التقاليد الزائفة، وكشف النفاق الاجتماعي، وقول المسكوت عنه والممنوع… تعلمت منها أناقة ورومانسية اللغة، وشاعرية المفردة. ثم تأثرت بثورة نوال السعداوي كثيرا، وقبلها بزعيمة الحركات النسوية الكاتبة الفرنسية سيمون دو بوفوار، والحقوقية المناضلة الكاتبة جيزيل حليمي، المدافعة عن حقوق الشعوب المُستعبدة والمُستعمرة أينما كانت، والتي ساندت قضية الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. وهي من أصل تونسي، من يهود تونس، وتحمل الجنسية الفرنسية، وقد ترجمتُ لها كتابها ‘حليب البرتقال’، وهو عبارة عن سيرة ذاتية.”

وتضيف “كما تأثرت بمارغريت دوراس، ودوريس ليسينغ، وبأدباء أميركا اللاتينية مثل خوليو كورتاثار، الذي تعلمت منه كتابة القصة القصيرة، وبينيديتو أستورياس، وإيزابيل الليندي، وغابرييل غارسيا ماركيز، طبعا. وشدتني مدارس أميركا اللاتينية الأدبية بواقعيتها السحرية وغرابتها. وقد كنت أبحث عن ذلك كنوع من التميز عن القصة الكلاسيكية، التي نهلت منها منذ صغري أيضا، مثل الكلاسيكيين الروس والفرنسيين، طبعا، والأدباء العرب. وأفخر أني الحفيدة الروحية لابن خلدون، ومحمود المسعدي، والمتنبي، والمعري، وأفلاطون، وفيكتور هوغو، وموليير، وفولتير، وروسو، وكورناي، وراسين، وغيرهم… ممن أصبحوا هم عالمي وعائلتي وملاذي. والأدب ليست له جنسية… ولا يسعني المجال أن أعدد لك كل من تأثرت بهم. أنا، في الحقيقة، تأثرت بكل من قرأت لهم بعمق، سواء في وعيي أو لا وعيي.”