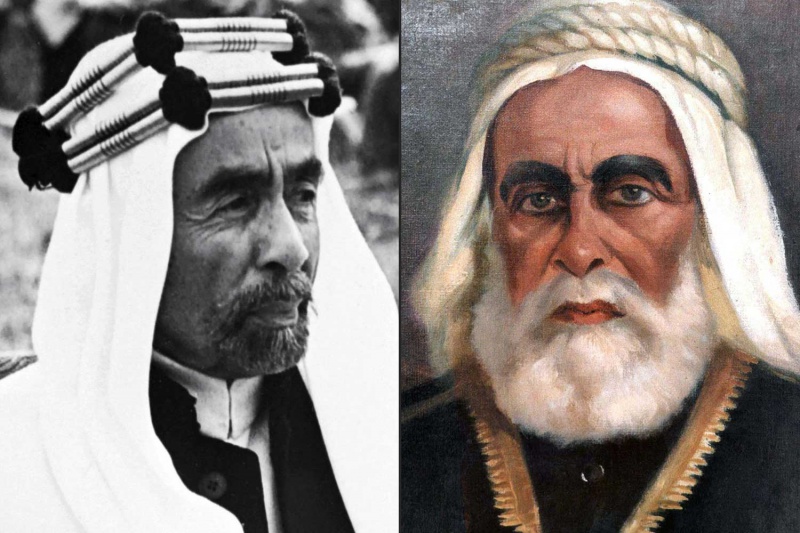

كلما حضر اسم الأردن إلا وتم استذكار المؤسس عبدالله الأول

يسلط احتفال الأردن بذكرى مرور مئة عام على تأسيسه الضوء على أول ملوكها وهو الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين بن علي، الذي تعكس مسيرته قصة كفاح طويلة، حيث قاوم مناكفات الضباط البريطانيين ومناوراتهم، كما كان نصيرا سريا للحركة القومية في سوريا وفلسطين رغم مرارة هزيمة الثورة العربية ليوازن بذلك بين الجميع، وفي نهاية المطاف استطاع التغلب على القلائل في فترة تاريخية شائكة ومقعدة، لينجح في الأخير في تأسيس إمارة شرق الأردن وسعى لتطوير الإمارة إلى مملكة، وذلك بفضل ما تمتع به من حنكة ودهاء سياسي.

عمان – قال فيه الإنجليز ما لم يقله مالك في الخمر. هو عبدالله الأول بن الحسين بن علي، مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية وأول ملوكها، الذي كان في تقديرهم، لا يصلح لحكم قرية، وأثقلوا عليه في ألفاظ الوصف، مع الاعتراف له بالذكاء أكثر من سائر إخوته، وبأنه مخلص للمصالح البريطانية!

لم تشفع له في السياسة، آنذاك، أنه الابن الثاني لملك الحجاز، ويخوض مع أبيه غمار “الثورة العربية” متحالفا مع الإنجليز. أحبطته هزيمة مريرة في العام 1919 في قرية “تُربة” على تخوم نجد. كان قاصدا منطقة “الخُرمة” التي اقتُطعت من مملكة الحجاز وبات يحكمها خالد بن لؤي، وهو منشق من “أشراف” الهاشميين التحق بابن سعود. آلمته الهزيمة، لاسيما لأنه في لحظة الفتك بحاشيته من الشعراء والأصدقاء، فتح ثغرة في خيمته وأطلق ساقيه للريح لكي ينجو. بعدها أدار ظهره للجزيرة العربية كلها، ويمم وجهه إلى الغرب شمالا، طامحا إلى حُكم الشام. أخوه الأصغر فيصل كان أسرع في الحركة، وجعل في صحبته الدائمة توماس لورانس. لازمت عبدالله الأول الغيرة المديدة من أخيه فيصل طوال الوقت، إذ كان يرى نفسه أحق وأكفأ منه في تمثيل أبيه لدى الأوروبيين، وأكفأ لتسلم عرش سوريا والعراق. ففي التنصيب الأول، ما أن جرى حتى خفَّ الفرنسيون إلى إزالة ما سموها “بقايا العناكب” في سوريا. أطاحوا بفيصل وشتتوا شمل أصحابه القوميين الشوام، عندما دخلوا دمشق بعد معركة ميسلون.

سعى عبدالله الأول إلى دور يشبه المقاومة ضد الفرنسيين، لكي يكون جديرا بالتاج. إلا أن البريطانيين، كانوا ملتزمين باتفاقية سايكس بيكو، التي وافقوا فيها على أن تكون سوريا من نصيب الفرنسيين. قيل له عُد إلى الحجاز، عاد لكي يستقبل الجنرال إدموند اللنبي في جدة زائرا. توسله أن يُعطيه دورا وإمارة، لكن اللنبي كان متأثرا بآراء مجموعة الضباط الأربعة، الذين كانوا في القاهرة مسؤولين عن مركزها في توجيه السياسة البريطانية في المشرق العربي مع مركزي الهند ولندن.

كانت مجموعة الضباط تحرر التقارير التي تحسم أمره باعتباره غير مؤهل لحكم أي مكان. كان ويلسون القنصل البريطاني في جدة، هو الوحيد الذي قال لمركز القاهرة، إن عبدالله بشخصيته وقدراته يمكن أن يشغل منصب أمير شكلي، يكون معه ضابط سياسي لتوجيهه.

معان نقطة البداية

أرسلت له بعض العشائر في جنوبي شرق الأردن، ومعهم القوميون الذين نزحوا إلى عمّان بعد فاجعة دمشق، لكي يصبح أميرا عليهم. استجاب وتحرك مع خمسمئة رجل على الجمال، ثم صعد هو في المدينة المنورة إلى قطار سكة حديد الحجاز لكي يصل إلى معان قبلهم. هناك، اختار البقاء والانتظار، ففي القرية نقطة للبريد والبرق تساعده على تتبع الأحداث. مكث لعل إذنا يأتيه للتحرك شمالا إلى عمان. وبعد ثلاثة أشهر، جاءته مجموعة من القوميين طالبته بالتحرك فورا إلى عمان، فتحرك ووصل إلى المدينة. ثم أرسل للإنجليز يؤكد لهم أن وصوله لا يتعارض مع مصالحهم، وأنه لا يزال على عهده معهم.

عندما وصل هربرت صموئيل إلى القدس، واحتل منصبه كسقف سياسي للجنرال رونالد ستورز الحاكم العسكري؛ بدأ الإنجليز في مناقشة عدة خيارات لمنطقة شرق الأردن، التي كانت اسميا ـ حتى ذلك الوقت ـ ضمن منطقة نفوذ حكومة أخيه فيصل التي شُكلت في دمشق.

هربرت صموئيل المنتمي إلى الفكرة الصهيونية، القادم إلى فلسطين كأول مندوب سام، جرى اختياره لإطلاق فعاليات تنفيذ وعد بلفور؛ كان صاحب أحد أخطر الاقتراحات للتصرف في شرق الأردن، وهو أن تضم بريطانيا الشريط الغربي الخصب من شرق الأردن في محاذاة النهر إلى أراضي فلسطين الانتدابية، لكي تكون مفتوحة للاستيطان اليهودي المقرر “في صلب بنود قرار الانتداب” حسب قوله، مع ترك باقي الأراضي كحديقة خلفية احتياطا. وكان هناك رأي ثان، وهو الرأي الذي اعتمدته الخارجية البريطانية، أن تُستخدم أراضي شرق الأردن للترضيات، لكي لا يقول العرب إن بريطانيا غدرت بهم غدرا كاملا. وذهب رأي ثالث، إلى ترك شرق الأردن مؤقتا، لكي لا تستثير بريطانيا حساسية الفرنسيين.

تزامن وصول عبدالله الأول إلى عمان، مع لحظة حسم وزارتي الحربية والخارجية البريطانيتين موقفهما، رفضا لمشروع ضم أراض من شرقي الأردن إلى فلسطين الانتدابية. أبرقت وزارة الحربية إلى هربرت صموئيل تقول له بما يشبه التقريع “لا نفهم كل هذا الإلحاح من جانبك على ضم أراض خصبة من شرق الأردن في محاذاة النهر. فنحن لا نريد نشر قوات عسكرية في أراض شاسعة وبئر بلا قاع، ولا نرغب في استخدام أسلوب الاحتلال العسكري في المنطقة كالفرنسيين، دون داع مثلما كان الحال بالنسبة لمصر النافعة والطريق إلى الهند عبر قناة السويس. يمكن أن نساعد على تأسيس نواة حكم في شرق الأردن، بإرسال ضباط سياسيين، أما أنت فالأجدر بك أن تسترجع حدود فلسطين الشمالية، التي قضم منها الجنرال غورو أراضي وضمها إلى لبنان!”.

كانت وزارة الحربية البريطانية تتحاشى احتلالا لشرق الأردن، يتخذه القوميون سببا لإطلاق عمل مقاوم، لاسيما وأن بؤرا عديدة لمقاومة الفرنسيين قد ظهرت في سوريا. وبالفعل، كان عبدالله الأول في تلك الأثناء وقبل أن يتحرك من معان إلى عمان، قد وطد علاقته مع صالح العلي وإبراهيم هنانو، متزعمي حركة المقاومة ضد الفرنسيين في سوريا التي أمدها بالعون كمال أتاتورك ردا على دعم فرنسا للأرمن في موضع آخر من أراضي تركيا.

كان عبدالله الأول مقيدا واحتمل البريطانيين، مدركا أنه لا خيار له سوى الثبات في شرق الأردن، وتطوير وضع الإمارة

وفي ذلك الخيار، تبدى دهاء عبدالله الأول، إذ اتكأ على رجال الحركة القومية، مضمرا غسل يديه منهم حال أعطته بريطانيا ما يريد. فما كان يريده كأولوية هو عرش العراق. ولما أبلغ البريطانيون فيصل بأنه خيارهم لذلك العرش، قال الأخير للإنجليز في جلسة التباحث معهم “إن لديّ شرطين أساسيين، الأول إعلان رفض بريطانيا تتويج أخي عبدالله في العراق وإبلاغه بذلك صراحة، وأن يكون الشعب العراقي راضيا عن تنصيبي ملكا على بلادهم”. عندئذ، سلّم عبدالله بالأمر الواقع، واشتغل على خيار الحد الأدنى، وهو إمارة شرق الأردن.

وكان البريطانيون حذرون ومترددون في تسميته أميرا حتى على شرق الأردن، لكنه ثابر على الاتصال بصغيرهم وكبيرهم من المعتمدين في المنطقة، وبهربرت صموئل في فلسطين. ولما رتبوا له لقاء مع وينستون تشرشل في زيارته المزمعة إلى القاهرة، لعقد مؤتمر لكبار الضباط المتخصصين في الشرق الأوسط؛ سافر عبدالله الأول إلى القاهرة، وأدخل إلى الاجتماع، وعندما بدأت مناقشة موضوع شرق الأردن، طلب من تشرشل الذي تم تعيينه للتو وزيرا للمستعمرات؛ تنصيبه أميرا على فلسطين وشرق الأردن، فرفض تشرشل بحزم وغلاظة، وقال له “يمكن أن نلتقي في القدس بعد أيام”.

وبالفعل، أعطاه البريطانيون موعدا. وفي اللقاء مع تشرشل اصطحب معه الفلسطيني عوني عبدالهادي للترجمة، وكان عبدالهادي قد أعطاه قبلئذ شرحا عن أصول هكذا محادثات على هذا المستوى، وزوده بالأفكار. وفي الجلسات التي بدأت يوم 28 مارس 1920 طلب عبدالهادي أن يدور الحديث باللغة الفرنسية لأنه لا يعرف الإنجليزية، أو ربما لأن لورانس هو الذي سيكون مترجم تشرشل. وجرت المباحثات باللغة الفرنسية على مدى ثلاثة أيام، خرج منها عبدالله بمسودة اتفاق ـ تتطلب مصادقة الحكومة ـ على تسمية عبدالله أميرا على شرق الأردن، لمدة ستة أشهر تجريبية، مع تعيين ضباط سياسيين بريطانيين في عمّان والسلط وعجلون والكرك.

وكان تشرشل واضحا، حتى عندما وافقت الحكومة على مقترحاته، إذ عاد وأكد على أن التعيين تجريبي وغير رسمي، وأنه “لم يتم التطرق مع عبدالله، إلى مسألتي الحكم والسيادة” وزاد قائلا “على صعيد الخُطب التي سيلقيها عبدالله، قررنا منحه هامشا من حرية الكلام، مساويا للهامش المتاح لعضو في البرلمان البريطاني مؤيد للحكومة، لكنه يجلس على مقعد مهزوز، وقد وافقنا أيضا، على تخصيص مبلغ خمسة آلاف جنيه شهريا كمعاش له!”.

بعد سفر تشرشل، عَبَرَ صموئيل النهر إلى الضفة الشرقية مع خمسين من الخيالة. امتطى حصانا وتقدم مع ضباطه السياسيين، صعودا إلى السلط، ووصل مساء إلى الكنيسة الكاثوليكية فيها، وإلى بيت مواطن مسيحي يُدعى يوسف سُكّر. وفي الليلة نفسها، جاء للسلام عليه 600 من وجهاء العشائر، وبعد ظهر اليوم التالي جلس وحده على منصة أعدت له وأمامه الحشد العشائري، تحدث واستمع للحاضرين. قال لهم “إننا جئنا بالضباط السياسيين، لكي يساعدوا على تنظيم الحكم المحلي، ولا نريد أن يخضع شرق الأردن للإدارة الفلسطينية، ولكم ما تريدون، فلا تجنيد عسكريا لشبابكم، ولا نزع للسلاح منكم”. ووافق على طلبهم العفو عن اثنين، تعتبرهم بريطانيا مثيري أعمال شغب معادية للصهيونيين في القدس، وهما الحاج أمين الحسيني وعارف العارف، اللذين كانا قد عبرا النهر هربا من السلطات البريطانية.

في فلسطين، كانت تدور رحى الصراع، ولكل طرف على الأرض، مقاصده وأهدافه. وعبدالله من جانبه، كانت خياراته وظلت شبيهة بخيار أوسلو الفلسطينية ـ الإسرائيلية، التي صيغت بأسلوب ارتهان الطرف الأضعف للاعتبارات الأمنية، كشرط للتقدم في السياسة.

كان الرجل لا يزال أميرا “غير رسمي” ولكي يتقدم وضعه في اتجاه التثبيت؛ لم تنقطع اتصالاته بصموئيل وببعض رموز المشروع الصهيوني من بريطانيين ويهود. فالموضوع الأمني هو نفسه المنذور حصرا للحركة الصهيونية. لكن عبدالله كان يتحرك في الهامش المتاح خطابيا، وسرا في التواصل مع القوميين، ويحاول الموازنة بين الجانبين، ويتعرض في الوقت نفسه لمناكفات الضباط البريطانيين الذين دأبوا على تحرير التقارير عنه للمندوب السامي في فلسطين، في مسائل مالية وأخرى تتعلق بالتصرف في الأراضي. كان الرجل مقيدا واحتملهم وكظم غيظه، مدركا أنه في المربع الأخير ولا خيار له سوى الثبات في شرق الأردن والحفاظ على مركزه فيه وتطوير وضع الإمارة!

معادلة قسرية

في أبريل 1921 شكّل عبدالله الأول مجلس وزرائه الأول برئاسة السوري الدرزي رشيد طليع، ومعه شخصيات سورية قومية، ولم يكن فيها من شرق الأردن إلا عضوا واحدا من عجلون، ومن فلسطين العضو الاستقلالي أمين التميمي من فرع العائلة في نابلس. وأعطت صيغة التشكيل انطباعا بأن عبدالله لديه حكومة سورية في المنفى، من وحي طموحه إلى حكم الشام. لكن ذلك جعل السنة الأولى من بدء تجربة الإمارة، تمر بعذاب نفسي بسبب الضغوط البريطانية التي سرعان ما بدأت وتصاعدت حتى وصلت حد التفكير بعزله. فقد طاردته اتهامات “التواطؤ” مع الحركة السورية المضادة للفرنسيين. وواجه بكل ضيق تصرفات الضباط الإنجليز ردا على وجود القوميين حوله، بل انعكاسا لعدم رضاهم عن حكومته. ولم يتأخر الموظفون البريطانيون في صنع تيار شعبي مضاد لـ”حاشيته السورية” وعملوا على إحاطته بالقلاقل، وسُمعت شعارات شعبوية تنادي بـ”إسقاط حكم السوريين” و”شرق الأردن لأبنائه”. ونُقل عن لورانس قوله “إن تأليب الرأي العام وبثه على الساحة لن يتطلب وقتا إن لم يحافظ عبدالله على السلام مع جيرانه”.

وبدأ البريطانيون في امتداح حركة صنعوها بأنفسهم شعارها “شرق الأردن للشرق أردنيين”. وزاد الطين بِلة، حادث الكمين الذي نصبه القوميون في يونيو 1921 للجنرال غورو حاكم لبنان وصانعه. فقد جُرح غورو ونجا بأعجوبة وقتل ضابط من أقرب مساعديه. وسرعان ما تنامى الاتهام البريطاني للسوريين والفلسطينيين في شرق الأردن بأنهم وراء الحادث، حتى قيل إن قائد المجموعة المهاجمة هو أحد عناصر حاشية عبدالله الأول.

كان البريطانيون حذرين ومترددين في تسمية عبدالله الأول أميرا حتى على شرق الأردن، ومن بينهم وينستون تشرشل الذي وصفه بالجالس على مقعد مهزوز

وتفاقمت الأمور عندما وصل إبراهيم هنانو إلى شرق الأردن فارا من الفرنسيين، ثم دخل هنانو إلى فلسطين برسالة توصية من عبدالله، بمعرفة مستشاره الضابط البريطاني أبرامسون، الذي لم يكن يعرف هوية هنانو. لكن الذين خوطبوا في كتاب التوصية، تعرفوا على هنانو واعتقلوا الرجل وسلموه للفرنسيين. وسرعان ما هبت رياح القبائل في الاتجاه المعاكس، احتجاجا على تسليم ضيفهم لأعدائه. وبتأثير ردود الأفعال، اعتبر عبدالله الأول أن ما جرى “خيانة بريطانية” وأن الإنجليز أوقعوه في ورطة!

ظل عبدالله يتعرض لمطارق الطلب بتسليم المطلوبين وبإبعاد السوريين. فأذعن وأمر بإقالة حكومة رشيد طليع، ولم يجد مفرا من مقاومة مجموعة مشاعر تقض مضجعه: غيظه من تنصيب فيصل في العراق، وضغوط الضباط البريطانيين عليه، وجفاء القبائل حياله بعد مشاجرات مرافقيه مع عشائر أخرى. بالإضافة إلى ذلك تبدد حلمه في حكم سوريا ولو شكليا، وأرهقته التعليمات الزجرية التي يتلقاها بتسليم مطلوبين. وكان في ذلك الوقت، لا يمتلك محل إقامة، ويتنقل بين بيوت مواطنين من العرب المسيحيين والشركس وقد انتابته في صيف 1921 وهو مقيم في أحد منازل آل جابر المسيحية، نوبة غضب جامحة ونُقل عنه لعن الزمن الذي أوصله إلى ذلك المكان.

لكن الأمور بدأت تتغير عندما نقل غورو من لبنان، وأزيح عنه أبرامسون المعتمد البريطاني الذي أتعبه، وتسلم بعده في نوفمبر 2021 المحنك جون فيلبي، الذي يجيد اللغة العربية بطلاقة، وكان أقرب مستشاري ابن سعود. وبدا أن فيلبي جاء لكي يحدد الوظيفة السياسية الإستراتيجية للإمارة ولعبدالله: أن يلتزم موضعه في شرق الأردن، ولا يتطلع إلى خارجه، وهو حر التصرف في ما أعطي له، شريطة ألا يقوم بأي نشاط من شأنه إثارة أي طرف في الخارج. أما المهمة الإستراتيجية فهي “حماية فلسطين من النشاطات المعادية لبريطانيا وللصهيونية، وحماية سوريا من الدعاية المعادية لفرنسا”.

بهذه المعادلة القسرية، انفتح لعبدالله الطريق إلى تطوير الإمارة وصولا إلى المملكة. وتحدد سقفه، بحيث يظل دون أكثر آماله السابقة تواضعا، وارتضى أن يرفع سقف طموحاته داخل الإمارة وليس خارجها، لكنه ما أن اشتد ساعده، عاد إلى رفع السقف فسعى إلى أشكال من الوحدة مع سوريا والعراق ولبنان وفلسطين بعربها ومستوطنيها اليهود، لكن المأمول كان بعيدا.