فكرة العروبة شبيهة بالجائحة عند الإسلاميين القطبيين

دأب القائمون على ثقافة الإسلام السياسي على تحقير فكرة العروبة، وأصروا على شيطنتها وتلبيسها -تعسفا- مقاصد حديث الرسول عليه الصلاة السلام عندما قال عن شيء آخر وفي حدث ملتبس “دعوها فإنها مُنتنة”. وقد وصل الاستعداء بمنتسبي “الإخوان” إلى حدّ التكفير، وكأن من يقولون بالعروبة، قد جعلوها بديلا لدينهم، وليس للتأكيد عليه وعلى هويتهم. فهؤلاء عندما يخاصمون أو يبغضون، لا يقيمون وزنا لمنطق العدالة أو رجاحة العقل.

قصة النزعة النتنة، التي تحدث عنها الرسول الكريم (عليه الصلاة والسلام) لا علاقة لها بحق المسلم في التعريف بهويته العرقية والاعتزاز بها وطلب رفعتها. ففي حكاية الغُلاميْن اللذين كَسَعَ أحدهما الآخر (أي ضربه بيده) واستنجد المضروب وهو من أنصار “المدينة” بقبيلته للانتصاف من المهاجرين؛ لم يكن هناك حدث يتعلق بالعروبة، وإنما هو محض “كسعة” من صبي لآخر، جعلت النبي عليه السلام ينطق بالجملة العطرة، التي تفيد معنى كراهة العصبيات الثأرية والاقتتال، وإفساد التعايش وحال التنوع القبلي والثقافي، الذي يتيح لكل إنسان تظهير هويته الكبرى وهويته العائلية والقبلية. وهذا أمر مطروق في تاريخ السيرة النبوية والسلف الصالح.

أما “المنتنة” التي يقصدها النبي، فهي الاستجارة التي تؤجج الخصومة وتثير العصبيات، ولا علاقة للأمر بالأمة التي أرادها رب العزة أن تكون قاعدة انطلاق للرسالة. فقد كان ذلك الأمر شيئا، وموضوع العرب والعروبة شيئا آخر!

الدعوة ونقطة الانطلاق

لقد اختار رب العالمين، في القرن السابع الميلادي، أمة العرب حصرا، لكي تحمل رسالة السماء. ومعنى هذا، استطرادا، وفي سياق سردية الإيمان والبعثة النبوية؛ أن سبحانه كان يعرف أيضا، أن وضع العرب قد انحرف، وأن رسالة التوحيد التي حملها الأنبياء من قبله، قد اختلط فيها الغث بالسمين، حتى اقترب بعضها من الوثنيات أو ذابت فيها، وانقسمت الأمم والعقائد شرقا وغربا.

في رسالة الإسلام، بدأت القصة عربية بامتياز: فالربّ المُتعالي، أراد أن يبعث رسولا في أمّة العرب، لكي يجعلها جامعة للشعوب والقبائل، وشدّد -سبحانه- على ضرورة أن يكون الابتعاث إلى قوم ولسان عربييْن. فلا بد للدعوة من نقطة انطلاق، موقعا وثقافة وانتماء. وبالطبع لن يتحدث المبعوث إلا بلسان أمته، وسيتخذ منها خاصته وأصحابه ويؤسس قاعدة انطلاق. فالله سبحانه هو القائل في مفتتح سورة إبراهيم “وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان قومه ليبيّن لهم”.

غير أن التميز الذي حاز عليه محمد عليه الصلاة السلام، هو أن من سبقوه بدأوا في أممهم وانتهوا فيها، أما خاتم الأنبياء، فقد أراد له رب العزة أن يبدأ في قومه ولا ينتهي فيهم وبهم، وإنما ينطلق منهم ويتجاوزهم إلى شعوب أخرى، على أن يظل شعبه في مركز القلب بحكم دوره التاريخي الخاص في نشر الدعوة، وقد أجاز الله ذلك بقوله تعالى في سورة “الزُخرف”، “وإنه لذِكرٌ لك ولقومك وسوف تُسألون”!

في ذلك السياق، أرسى الدين الإسلامي مفهوما جديدا للعروبة، يختلف عن مفهومها في العصبيات الجاهلية، وهو نفسه المفهوم المتداول، الذي اعتمده في العصور اللاحقة، جميع الذين كتبوا عن الفكرة القومية، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. وفي الحقيقة، افتتح النبي محمد عليه الصلاة السلام، فكرة الأمة بطريقة مختلفة تُضفي عليها بُعدا إنسانيا وحضاريا، لأن قبائل الجزيرة العربية، لم تكن تشكل أمة منسجمة، وإن كان يجمع بينها اللسان العربي.

ووفق المفهوم الجديد، وبالمنطق الموضوعي للأحداث في صدر الإسلام، خرج من بوتقة الأمة، من لم يؤمنوا بالرسالة من العرب، وأولئك هم الذين وُصفوا بـ”الكافرين” بينما انفتح صدر الأمة بمفهومها الجديد، لرجال من أعراق أخرى، اكتسبوا مكانة مرموقة، في مجتمع العرب الذي يمثل قاعدة الرسالة. وكان أولئك الأخيار، أو العرب الجدد، ومن جاؤوا بعدهم في الأمصار بعد تبليغ الرسالة؛ قد استعربوا وأتقنوا لغة القرآن الكريم، واندمجوا في الأمة العربية حاملة الرسالة، متنسمين خطى بلال الحبشي وسليمان الفارسي وصهيب الرومي وغيرهم.

إن هذا هو المنحى الذي أرساه النبي محمد عليه الصلاة السلام، وواجه به من أنكروا عروبة المسلمين المستعربين، حانقا على من يحاولون نزع صفة العروبة عن عرب اللسان، استنادا إلى العروبة الجاهلية في مألوفها القديم. دعا الناس وخطب فيهم قائلا “يا أيها الناس إن الرب واحد، والأب واحد، وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم، وإنما هي اللسان. فمن تكلم بالعربية فهو عربي”.

على هذه القاعدة، تأسست التجربة الحضارية الاجتماعية الأولى للإسلام في يثرب، إذ كانت سبّاقة إلى وضع أسس الدولة التي يتساوى فيها المواطنون وتتسم بالتنوع وبالتمايز، دون أن يعطل انصهار القبيلة في الأمة، بل يجعل للأمة نفسها مستويين: أمة السياسة التي تجمع العرب، مسلمين وغير مسلمين، وأمة الدين التي اشتملت على المسلمين، بينما يظلل الجميع مبدأ السلم الأهلي ومشتركات الثقافة والآمال والمصالح، وقد جسّد الرسول الكريم، هذا الأمر، عندما نزع فتيل الحرب بين قبيلتي الأوس والخزرج، اليهوديتين، في اللحظة الأخيرة، قبل أن يبدأ التذابح.

افتعال التناقض

مع ظهور جماعة “الإخوان” ومنذ انتقالها من طورها الأول، كجمعية دعوية “تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر”، إلى طور التنظيم الذي اتخذ لنفسه منحى سياسيا؛ لم تكن فكرة العروبة مستهدفة أو موضوعا للذم والتكفير. فقد كان حسن البنا، مؤسس الجماعة يستخدم مفهوم العروبة ويركز عليه ويمتدحه. على الرغم من ذلك ظهرت في حياته، النزعة الرافضة للتنوع في المجتمع، على النقيض من تجربة النبي عليه السلام في يثرب، وكان المسيحيون مُستهدفين في منتصف أربعينات القرن الماضي، ومعهم اليهود من “الربانيين” و”القرائين” في مصر. وبعد أن أخذ العنف الإخواني مداه، وظهر فكر سيد قطب، شهدت الجماعة تحولا فكريا أشد تطرفا وأعمق تورطا في السياسة وفي حسابات الحكم. فكأن قطب انقلب بما كتب، على منهجية حسن البنا، التي تخلط العنف مع إظهار الاعتدال السياسي واعتماد السرية والتحايل. وذهبت الجماعة في طريقها الشائك حتى الآن، وهو الطريق الذي ساعد على تفريخ ما يُسمى “السلفية الجهادية” وسيؤدي في المحصلة إلى تدمير “الجماعة”.

ففي هذا السياق القطبي، أصبحت جماعة “الإخوان” تمقت فكرة العروبة، وتتطير منها، ليس من حيث معناها ومن حيث كونها هوية أمة كانت قاعدة انطلاق الرسالة، وإنما من حيث كونها فكرة تحدث عنها أو دعا إليها جمال عبدالناصر في مصر وحزب البعث في سوريا.

أرسى الدين الإسلامي مفهوما جديدا للعروبة، يختلف عن مفهومها في العصبيات الجاهلية، وهو نفسه المفهوم المتداول، الذي اعتمده في العصور اللاحقة، جميع الذين كتبوا عن الفكرة القومية

فقد أرادت الجماعة محاسبة فكرة العروبة بجريرة الزنازين، وليس بالتأمل في تجربة الزنازين والبحث عن أسبابها ودواعيها بموضوعية، وتحديد أخطائها وتجاوزاتها وأخطاء الأطراف الآخرين وتجاوزاتهم.

لكن “الإخوان” ولفرط غِلّهم وبغضائهم، جعلوا من كلمة العروبة أو الأمة العربية، أمرا مستفزا لهم ومعادلا موضوعيا للمروق على الدين، وكأن كوننا ضمن الأمة الإسلامية، التي تشمل المسلمين في آسيا وأفريقيا، وهي أمة الدين، قد أصبحت تبرر إنكار أمة العرب، التي هي أمة دين وسياسة، تشمل كل ذي لسان عربي. وبهذا التوجه أوقعت “الجماعة” في وعي الناشئة والكبار من منتسبيها، خصومة ضارية بين الإسلام وفكرة العروبة، وزاد الأمر شططا عندما أصبحت الجماعة تظن أن ذلك يساعدها على جعل العرب المسلمين، معطوفين على المشروع التركي باعتباره مشروعهم، وكأن مشروعات تركيا وإيران وباكستان، تمضي في سياقات منفصلة عن قومياتها وألسنتها وثقافاتها!

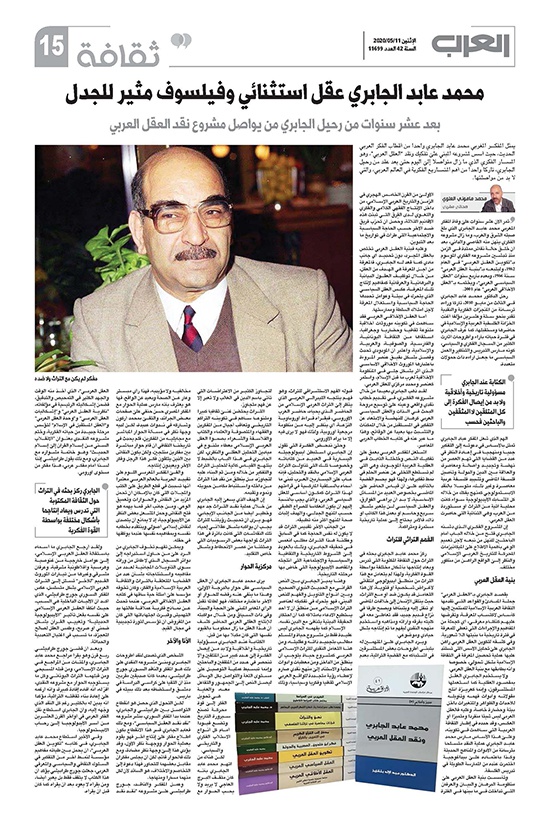

لعل من المفارقات الطريفة، أن فكرة العروبة في المجتمع المغاربي، العربي والأمازيغي، تخلق إحساسا فطريا بمضمونها الإسلامي الذي تحدث عنه المفكر محمد عابد الجابري وآخرون كثر، يؤكدون على أن “الإسلام روح القومية العربية، والقومية العربية حاملة رسالته الثورية الإنسانية”.

فهذه الفكرة، موجودة في الوعي الشعبي الجزائري، من دون قراءة، لأنها في ذهنهم نقيضة الاستعمار “الصليبي” والمعادل الموضوعي للإسلام كهوية أمة، لكن هذه العروبة نفسها، عند خصومها “الإخوان” في المشرق، مأخوذة بحسابات ضيقة، وبتعليلات ظرفية، جعلتهم يصرون على عدائها إلى الأبد، كرد فعل على مشروعات قومية إما مات أصحابها منذ أكثر من نصف القرن، أو جعلها القائمون عليها نوعا من المصائب التي تلد أخرى، وكأن هؤلاء الذين غابوا أو جلبوا الكوارث، يمثلون العروبة، من حيث كونها توصيفا لهوية أمة.