عقيدة الترامبيين نظرية التدخل وعدم التدخل: كيف تتحقق المصالح الأميركية

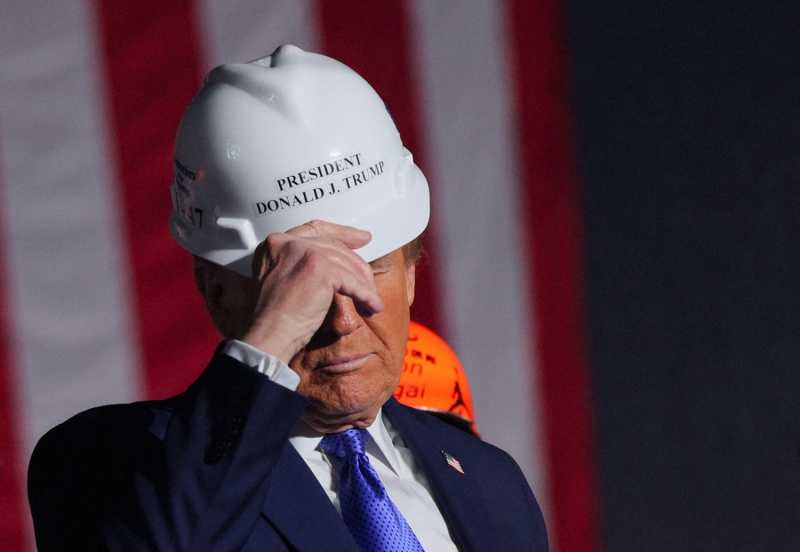

يبدو من التصورات الواضحة اليوم أن الحديث عن الإستراتيجية العسكرية الأميركية ملتصق بشكل كبير بشخصية دونالد ترامب الرئيس الأميركي المتمرس والخبير في الفوز بعدما انبعث كالفينيق من رماده وفاز للمرة الثانية بالرئاسة. لكن على الرغم من كل ما نعرفه عن الرجل وأساليبه، ما زلنا نجهل طريقة تفكيره في كسب الحروب وتحقيق المكاسب العسكرية السريعة دون خسائر قد تحسب على ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة.

ويمكن اعتبار أن جوهر المشكلة المتعلقة بالإستراتيجية العسكرية الأميركية والتي قد تتأرجح بين التجديد أو الاستمرارية، هو رهين بالوضع المُقلق الذي تعيشه السياسة الدولية في ظل المزيد من التوترات والأزمات وخاصة الحرب في قطاع غزة والتطورات المرتبطة بالمفاوضات، حيث كان لترامب الفضل في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعدما فشل الرئيس السابق جو بايدن في تحقيق هذا المبتغى. كما تتولى إدارة ترامب السلطة في خضمّ مخاوف مُتجدّدة من العمليات الإرهابية المتناثرة، وصراعٍ وشيك مع إيران، وتنافسٍ جيوسياسي مُحتدم مع الصين.

قد يكون لنهج الإدارة الأميركية في مُواجهة هذه المُشكلات آثارٌ طويلة الأمد على الأمن القومي الأميركي، كما ستكون لكيفية تعاملها مع قضايا الإرهاب آثارٌ فورية على الأجهزة العسكرية وأجهزة الاستخبارات، فكلما زاد تركيزها على الجهات الفاعلة غير الحكومية، قلّت قدرتها على الردّ على خصومها من الدول.

ستُبيّن طريقة تفكير الإدارة الأميركية تجاه إيران الكثير عن نهجها في الدبلوماسية ومنع الانتشار النووي في الشرق الأوسط. وتكمن أهم التوازنات السياسية والعسكرية الأميركية في كيفية تعاملها مع الصين وإدارة التنافس الأميركي – الصيني على كل الأصعدة، وقد يكون للحلّ آثارٌ طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي.

إن فهم الصين بشكل صحيح سيُمكّن من تحقيق الازدهار والاستقرار، حتى في ظلّ تنافس القوى العظمى. فهل يتغير منطق ترامب من خوض الحروب التي يعتبر معظمها سخيفا؟ فعلى الرغم من أن هناك في الوقت الحالي نحو 220 ألف جندي أميركي خارج الأراضي الأميركية، تؤمن “الترامبية” بتجنب الحرب قدر الإمكان حتى تظل الولايات المتحدة تهيمن على العالم لعقود قادمة. ويرى ترامب أن الحرب هي سبب تآكل وتراجع قدرات الأمم؛ ولهذا لم تشهد سنوات ترامب الأربع في ولايته الأولى أيّ نوع من الحروب، وذهب وتصافح في ثلاث قمم مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وعقد قمة تاريخية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي عام 2018، وفي يناير 2020 توصل إلى اتفاق مع الصين بقيمة 200 مليار دولار لوقف الحروب التجارية.

وسبق أن انتقد ترامب الحرب الأميركية على العراق، وكان منفتحاً على سحب القوات الأميركية من هناك، وهو من تفاوض مع حركة طالبان لسحب القوات الأميركية من أفغانستان.

عقيدة حديثة بجذور تاريخية

العقيدة الترامبية تكشف مجددا عن العديد من التعقيدات أو ألغاز غريبة حول موقف ترامب تجاه الأمن القومي والشؤون الخارجية

يضع ترامب شعار “أميركا أولا” كعقيدة و فلسفة مختارة لإدارة الولايات المتحدة في مرحلة الانتداب الرئاسية الثانية، هذا ما يفسر عدد الأوامر التنفيذية التي صادق عليها بعد تسلم السلطة مباشرة والتي جاءت جلها تعزز المنظور الترامبي من حيث تنزيل تصوره الأمني المتحفظ بشأن الهجرة وتعظيم المصالح الأميركية على حساب باقي الدول والشعوب.

يسعى ترامب لتأسيس “عقيدة جديدة” في السياسة الأميركية تكون بمثابة مدخل أساسي لفهم كل قراراته ومواقفه ومشروعاته، سواء أكانت في الداخل الأميركي أم في الخارج.

وعلى الرغم من أن تلك العقيدة في الوقت الحالي تقوم على التفضيلات الشخصية والعاطفة بدلاً من اتّباع نموذج سياسي صارم؛ فإن ترامب يسعى إلى أن تكون لديه عقيدة سياسية راسخة على غرار “عقيدة ريغان”، و”عقيدة مونرو”، و”عقيدة ترومان”. ويبدو أن قرارات ترامب تقتبس من مختلف هذه العقائد، مع إضافة “الإطار الشعبوي” لها.

فعلى سبيل المثال، كان رونالد ريغان هو أول من تبنى فكرة بناء “قبة حديدية” حول الأراضي الأميركية، وها هو ترامب يتبنى نفس الفكرة من جديد. كما أن السعي لاستعادة قناة بنما، والسيطرة على كندا، يتوافق مع “مبدأ مونرو” الذي أفصح عنه في فبراير 1823، وكان يرى ضرورة الهيمنة الأميركية على كل الأميركيتين والنصف الغربي من الكرة الأرضية.

وحالياً بات شعار “لنجعل أميركا عظيمة من جديد” هو العنوان العريض لـ”الترامبية”، وهذا أيضاً ليس جديداً؛ حيث تم رفع هذا الشعار من جانب رافضي تورط الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية عام 1940، وهي نفس المواقف السياسية لترامب الذي يرفض التورط في الحروب الخارجية وظهرت أولى بذور “الترامبية” في وثيقة نشرها البيت الأبيض عام 2017، كانت تقول “أميركا ستضع مواطنيها وقيمها في المقام الأول، مثلما ينبغي أن تفعله جميع الدول.”

تناقضات سياسات الأمن القومي

تكشف العقيدة الترامبية مجددا عن العديد من التعقيدات أو ألغاز غريبة حول موقف ترامب تجاه الأمن القومي والشؤون الخارجية، فرغم رغبته الشديدة واستمتاعه في الوقت نفسه بتفاصيل عمليات مكافحة الإرهاب، لكنه ينتقد بشدة الحروب طويلة الأمد التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ منها، و يتباهى باستعراض القوة و التفاخر بالقوات العسكرية، لكنه أيضا يفتخر في نفس الوقت بعدم خوض الحروب.

وبينما انتقد ترامب الصين على العديد من الأنشطة العسكرية والاقتصادية، فإنه يسخر من شركاء الولايات المتحدة وحلفائها الذين يتشاركون عدوًا مشتركًا يتجلى في الصين. إذن كيف نفهم كل هذه التناقضات؟ و كيف يمكن تصور السنوات الأربع القادمة من سياسة الأمن القومي الأميركية؟

إيران قد تلجأ إلى أساليب رد فعل متعددة: شن عمليات إلكترونية ضد أعدائها، أو تسريع برنامجها النووي، أو رعاية هجمات إرهابية

إن ترامب رجل سياسي بعقلية اقتصادية، أثبت براعته في استغلال التوجهات الشائعة واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على فئات عريضة من الشعب الأميركي، كما أثبت حماسه لهدم المفاهيم التقليدية للدبلوماسية وفن إدارة الدولة.

للوهلة الأولى، قد يبدو أننا في حاجة إلى أطر مفاهيمية جديدة لفهم نهج ترامب تجاه الأمن القومي، لكن هناك من يدعو إلى الاستفادة أكثر من نهج ترامب من خلال العودة إلى بضعة مفاهيم حول الإستراتيجية والإستراتيجية الكبرى.

الإستراتيجية الكبرى

يمكن توصيف الإستراتيجية بنظريةٌ النصر أو الفوز العسكري، وبعبارة بسيطة هي استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهدافٍ سياسية. وتتطلب الإستراتيجيةُ الفعّالةُ موازنةَ مقدارِ القوةِ بقيمةِ الهدفِ المُعرَّضِ للخطر كما تحتاجُ الإستراتيجيةُ المتماسكةُ إلى مراعاةِ مشكلةِ إنهاءِ الحروب.

إنَّ إقناعَ الأعداءِ بإلقاءِ أسلحتِهم أمرٌ صعبٌ للغاية، بالنظرِ إلى أنَّ الحربَ تُولِّدُ كراهيةً شديدةً وانعدامَ الثقة بين كل المتدخلين.على النقيضِ من ذلك، تُعَدُّ الإستراتيجيةُ الكبرى نظريةً للأمن حولَ كيفيةِ تأمينِ الدولِ لنفسها في عالمٍ غيرِ آمن ويسوده اللايقين.

تبدأُ الإستراتيجيةُ الكبرى الفعّالةُ بفكرةٍ عامةٍ عن السياسةِ الدولية، والتي تُنتِجُ مجموعةً من الافتراضاتِ حولَ أسبابِ الاستقرارِ وعدمِ الاستقرار، وحولَ مصادرِ القوةِ والضعف.

وقد ساهم انتشار الديمقراطية، وتوسع التجارة، ونمو المؤسسات في تعزيز الاستقرار الدولي، وقد تجني الولايات المتحدة ثمار ذلك، فتصبح أكثر أمنًا مع ازدياد السلام في العالم. وتطلّب تحقيق ذلك تعزيزًا فعالًا للديمقراطية والتجارة والمؤسسات، كما تطلّب الحفاظ على القدرة على إبراز القوة العسكرية التقليدية حول العالم، والاستعداد لاستخدامها في خدمة المُثُل الليبرالية. وضمن سياق الفهم العميق للإستراتيجية والإستراتيجية الكبرى، كيف يمكن فهم تفضيلات واختيارات الإدارة الأميركية الجديدة؟

يبدو أنه من الصعب معرفة وتوقع اختيارات إستراتيجية ترامب، حيث أن مواقفه الأساسية تجاه خوض الحروب غير واضحة

يبدو أنه من الصعب معرفة وتوقع اختيارات إستراتيجية ترامب، حيث أن مواقفه الأساسية تجاه خوض الحروب غير واضحة، لاعتقاده أن التباهي العسكري يولد نفوذًا دبلوماسيًا ويخلق آليات للردع لا تحتاج معها واشنطن للتورط في حروب مكلفة، وقد أتيحت له فرص خوض الحرب في ولايته الأولى، كما في إيران، لكنه لم يتخذ قرار الحرب وظل يناور بالتلويح بالقوة فقط دون استخدامها. كما كان بإمكانه التصعيد عسكريا في أفغانستان، ولكنه أيضا نأى عن الاستمرار في استنزاف الجيش الأميركي. فإذا كان ترامب بطبيعته يعارض الحرب، فليس من المستغرب أننا لا نعرف الكثير عن معتقداته حول أفضل طريقة للقتال وكسب المعارك. كما أن مزاجية وتقلبات ترامب الخطابية قد تحجب أو على الأقل تشوش على أفكاره حول الإستراتيجية العسكرية الكبرى، فنجده تارة يوبخ خصومه كما فعل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، حين واجهه أمام وسائل الإعلام وانتقد طريقة تعامله في الحرب مستبعدا استمرار تدفق المساعدات الأميركية العسكرية على أوكرانيا، وتارة أخرى يحتضن حلفاءه المؤقتين في شبه استعراض للوجه الآخر من شخصيته المتأرجحة.

إضافة إلى أن خطابات ترامب الرنانة لا تعكس دائمًا نهجه في تطبيق السياسات الفعلية. ففي ولايته السابقة، لم يُخفّض ترامب الوجود العسكري الأميركي في الخارج، ولم ينسحب من تحالفات قديمة، رغم المخاوف الداخلية من أن انتخابه يعني عهدًا جديدًا من الانعزالية. ولقد أصبحت محاولة تحديد إستراتيجية ترامب الكبرى مسألة مُعقدةً للغاية، اعتبارا لكل العوامل التي سبق الحديث عنها.

مرارًا أثناء حملته الانتخابية عبّر عن رغبته وقدرته على في إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية، واقترح على أوكرانيا تقديم بعض التنازلات لموسكو. ومن المتوقع أن يسعى ترامب في هذه المرحلة الجديدة إلى التوصل إلى اتفاق سلام قد يتضمن تراجعات من الجانب الأوكراني، وبالفعل تمكنت الوساطة الأميركية مستخدمة الدعم الأميركي كوسيلة للضغط على القيادة الأوكرانية من التوصل إلى وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 30 يوما.

في المقابل، ترتفع حالة القلق لدى الفاعلين في أوروبا الغربية من أن تؤدي هذه الضغوط الأميركية المحتملة إلى تسوية غير عادلة تُضعف استقلالية أوكرانيا وتتيح لموسكو فرصة أكبر للتدخل في شؤون جيرانها. كما سبقت الإشارة، قبيل التحاق ترامب بالبيت الأبيض، شهدت الساحة الروسية – الأوكرانية تحولات عسكرية حادة على الأرض، حيث عمدت القيادة الروسية إلى تعديل عقيدتها النووية بعد استهداف العمق الروسي بأسلحة أميركية بعيدة المدى، مما يعكس تصعيداً خطيراً في طبيعة الصراع ، حيث أصبحت الأراضي الروسية نفسها ميدانًا محتملاً للمواجهات، مما يزيد من احتمالات نشوب صراع نووي، خاصة في ظل تزايد التوترات بين روسيا والغرب.

بناءً عليه، من المتوقع أن تتغير إستراتيجيات الولايات المتحدة تجاه الصراع، الأمر الذي يضع ترامب أمام خيارات معقدة قد تتمثل في تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا أو الضغط من أجل حلول دبلوماسية لتجنب حرب نووية.

منطق الصفقات

لعلّ أهم سبب غموض إستراتيجية ترامب الكبرى هو تفضيله لمنطق الربح الاقتصادي والصفقات الناجحة، فنظرة ترامب إلى السياسة تُشبه إلى حد بعيد نظرته إلى الأعمال التجارية: وهي دورة متواصلة لا تنتهي من عقد الصفقات وفسخها. وهذا يتطلب أقصى قدر من حرية التصرف في السياسات، ويرفض ترامب فكرة أن الولايات المتحدة ستُخدم بشكل أفضل بالالتزام بمؤسسات ما بعد الحرب التي تعكس قيمها الليبرالية. فالمؤسسات الدولية، من وجهة نظره، تُقيّد الولايات المتحدة من الدخول في شراكات مربحة والتخلي عنها عند الحاجة. ويتطلب نهج الصفقات الاقتصادية أيضًا بناء سمعة جيدة في مجال المخاطرة.

وتنبع قوة المساومة من الاعتقاد بأن القادة مستعدون لفعل كل ما يلزم لتحقيق أهدافهم، حتى لو كان ذلك يعني استعدادهم لقبول تكاليف باهظة. حيث تُشير لغة ترامب العدوانية إلى نوع من التهور والتناقض المتعمدين، مما يُصعّب تحديد نهج متماسك وقابل للتنبؤ بالإستراتيجية الكبرى. وينبغي على الدول الأجنبية – حلفاءها وخصومها على حد سواء – أن تشعر دائمًا ببعض الشك والريبة بشأن الإستراتيجية الأميركية الكبرى، ويجب ألا تكون واثقة جدًا مما ستفعله الولايات المتحدة.

يجب أن تظل دائمًا في حالة من عدم التوازن، حتى تتعامل بحذر مع واشنطن، حيث سيفكر الحلفاء مرتين قبل الاستفادة المجانية من المساعدات والدعم العسكري الأميركي إذا أدركوا أن المساعدة والحماية غير مضمونتين، كما سيفكر الخصوم مرتين قبل تحدي الولايات المتحدة بشأن النزاعات الاقتصادية أو العسكرية إذا اعتقدوا أن قادة الولايات المتحدة على استعداد لتحمل مخاطر استثنائية للدفاع عن المصالح الأميركية.

ومع ذلك، فإن إحدى مشاكل النهج المعاملاتي في زمن السلم هي أنه قد تكون له عواقب وخيمة في حالة الحرب، كما يمكن أن تؤدي الإستراتيجيات الكبرى الغامضة إلى المزيد من الإحباط الإستراتيجي.

يبدو من الصعب تخيّل سيناريوهات راجحة لتوجهات الإدارة الأميركية في المستقبل القريب. فعلى سبيل المثال، إذا قررت الصين التحرك ضد تايوان، ففي هذه الحالة، يتعارض حذر ترامب العسكري مع خطابه المناهض للصين وبالتالي صعوبة اتخاذ قرار المواجهة. وقد يكون السبب هو عدم رغبته في البقاء بعيدًا عن الصراع، نظرًا إلى ميوله القومية وشكوكه تجاه بكين.

إذن كيف ستوجّه الإستراتيجية الأميركية الكبرى في عهد ترامب ردّها العسكري؟ كيف ستؤثر نظريتها الأمنية على نظريتها للنصر في حرب مع قوة عظمى مسلحة نوويًا؟ كيف ستفكّر الولايات المتحدة في الأسئلة الجوهرية المتعلقة باستخدام القوة؟ إلى أي مدى قد تذهب إلى خيار الحرب؟ ما الذي ستطالب به في التسوية؟ ومن سيتحكم في مفردات السلام؟

كما نطرح نفس الأسئلة في حال نشوب صراع مع إيران، حيث شهد النظام الإيراني مؤخرًا انهيار إستراتيجيته الكبرى، في ظل الخسائر الفادحة التي تكبّدها حُماة حماس وحزب الله، إلى جانب سقوط حليفه القديم بشار الأسد في سوريا.

وفي ظل هذه الضغوط، قد تلجأ إيران إلى أساليب رد فعل متعددة: شن عمليات إلكترونية ضد أعدائها، أو تسريع برنامجها النووي، أو رعاية هجمات إرهابية، كما قد تسعى جماعات عابرة للحدود الوطنية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إلى العودة إلى أعمال إرهابية مروعة.

وقد يشعر ترامب بأنه مضطر للرد في مثل هذه الحالة. وإذا كان الأمر كذلك، فسيتعين عليه مواجهة الأسئلة الإستراتيجية الدائمة المذكورة أعلاه، وهي أسئلة صعبة بطبيعتها، وسيكون من الأصعب بكثير إيجاد إجابات في غياب إستراتيجية كبرى واضحة ومتماسكة.