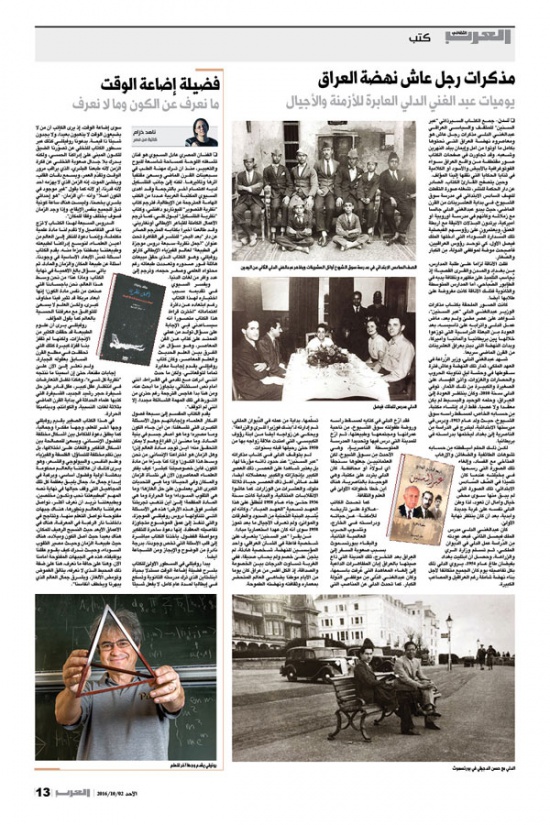

شعراء ومجهولون

تأتي أغنية الرّاي لتصنع فرجة في أوساط الجموع، لتمنحهم قليلاً من التّفاؤل، وسط الانهيار المديد، لتتحوّل، مع الوقت، من مجرد أغنية إلى بطاقة هوية بلد، إلى «باسبور» ثقافي، تنظر فيه الجزائر إلى قرن كامل من تاريخها، فأغنية الرّاي، التي يرقص على أنغامها الجميع، كانت وما تزال محركا للتحوّلات الثّقافية في البلد.. اليوم، لا يحفظ النّاس سوى أسماء مشاهير هذه الأغنية، وينسون، في لحظات البهجة، أن من صنع من الرّاي موسيقى كانوا شعراء، شعراء العاميّة أو شعراء الملحون في الجزائر.. هؤلاء المجهولون الذين كتبوا شعراً وماتوا ظلماً، لتصل بعدهم أجيال تستعيد نصوصاً لهم، ويصعدون بها إلى عوالم الشّرق والغرب في آن.

في ظلّ الصراع اللغوي، بين العربية والفرنسية، في الجزائر، كان الشّعر الملحون (بالعاميّة) يكبر، في الأرياف وفي القرى، في محافظات البلاد الجنوبية، كان الشّعراء يدوّنون الحياة الجزائرية بقصائد، يكتبون عن الحبّ وعن الخسارات، يركّزون في نصوصهم على متابعة ما يحصل من حولهم، يوثّقون للأحداث وللوقائع، كانت نصوصهم شفهية، فكثير منهم كانوا يرتجلون الشّعر، ويتداولونه في المناسبات العائلية أو الدّينية، ينطقون بما في صدورهم في لحظات عابرة، لهذا فكثير من الشّعر الملحون ضاع، والقليل منه بقي، وكُتب لاحقاً، ولم ينل أولئك الشّعراء مكسباً من نصوصهم، كثير منهم عاشوا في الفقر وفي الحرمان وماتوا في النسيان، وجاء بعدهم شباب، أعادوا تدوير تلك القصائد، وجعلوا منها كلمات لأغنية الرّاي، التي ستطير بهم إلى بقاع بعيدة، وتجعل منهم نجوماً، في الجزائر وخارجها.

شهدت السّنوات الأولى من استقلال الجزائر (1962) عودة بارزة للمكونات الثّقافية الشّعبية، التي سرعان ما اصطدمت بحواجز السّلطة الرّسمية، التي سعت لتهميش الموروث الشّفوي، وخصوصاً الشّعر الملحون، مع تكريس الآداب الكلاسيكية المكتوبة بالعربية الفصحى. وعانى الشّعر الملحون طويلاً، لم يجد مكانا له في دوائر الاهتمامات الأكاديمية والإعلامية، واستمر الحال كذلك حوالي ثلاثين عاما، أي إلى غاية نهاية الثّمانينات من القرن الماضي. فقد كان الشّعر الملحون، في الجزائر، مصنفا في خانة أقلّ شأناً من الشّعر المكتوب بالعربية الفصحى، وكان البعض ينظر إليه باعتباره شعراً «فاقداً لوعي الكتابة». وهناك من ذهب إلى الاعتقاد أن الدّفاع عن الشّعر الملحون يعني ضمنياً الدّفاع عن اللهجات المحلية، والسّعي لترقيتها إلى لغات وطنية، هكذا أدان أحمد الطّاهر في كتابه «الشّعر الملحون الجزائري» (1975) اللهجات المحلية في البلد، وكتب «اللهجات العربية المحلية يمكن أن تُعتبر كالمحكوم عليها بالإعدام في حالة وقف التّنفّذ». هذه اللهجات المحلية التي حكم عليها المؤلف بالإعدام ستكون محركا لتطوّر الشّعر بالعامية في البلد، الذي سيصير قاعدة أساسية تنطلق منها أغاني نجوم موسيقى الرّاي، الذين سيملؤون العالم لاحقاً فرحاً وصخباً.

مع مطلع سبعينات القرن العشرين، لم يكن مغنو الرّاي يعتمدون على «كاتب كلمات» (هذه الوظيفة لم تُستحدث سوى في العشرين سنة الماضية)، بل كانوا يرددون نصوصاً مقتبسة من الشّعر الملحون، على غرار القصيدة الشّهيرة «المَرسمْ» للشّيخ الميلود (من مدينة بوحنيفية، غربي الجزائر)، والتي جاء في مطلعها «يا ذا المرسم عيد لي ما كان وين اللي المرو اللي قبيل هنا/نيبتك بحديث لفظ اللسان بكوش أبكم ما تواجبنا/يا ذا المرسم زدت لي تشطان فيك أنا والريم جمعنا/من عهدك ما ريتها بأعيان حجروا يمينة الحبنانة». هذه القصيدة ستصنع نجومية الشّاب مامي عام 1982، وسيستعيدها الشّاب خالد عام 2009.

الشّيخ الميلود ليس الشّاعر المجهول الوحيد الذي كان سبباً في شهرة مغنيّ الرّاي، فقد جاء قبله وبعده شعراء آخرون، مهدوا لنجومية الفنّانين، من هؤلاء الشّعراء المجهولين عربياً نذكر سيدي لخضر بخلوف، الصعلوك الذي صار متصوفاً، ومصطفى بن إبراهيم، ابن مدينة سيدي بلعباس، الذي كتب نصاً غزليا لافتاً عن حبيبته: «يامنة»، نقرأ فيه «هذا اليوم سعيد مبارك/فيه وافيتك يا يا منة/يا تاج الخودات أخبارك/المرض اللي بيك هلكنا/ما لي طاقة عليك نشوفك/ونسقسي في النّاس خيانة»، وعبدالقادر الخالدي والشّيخ حمادة وغيرهم، هؤلاء هم الشّعراء الجزائريون الذين كتبوا بالعامية، الذين لم ينصفهم بلدهم وأنصفتهم موسيقى الرّاي العالمية.

كاتب من الجزائر