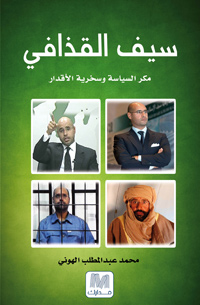

سيرة سيف الإسلام القذافي.. سطوة الأب قوضت طموح الابن

يخرج القارئ لكتاب المثقف الليبي، محمد عبدالمطلب الهوني “سيف القذافي: مكر السياسة وسخرية الأقدار”، الصادر عن دار مدارك في الرياض في فبراير 2015، بقناعة مفادها أنّ سيف لن يجد أفضل من بيت أبي العلاء المعرّي يردّده في سجنه وحزنه ويجترّه في مرارة العلقم في كلّ لحظة “هذا ما جناه أبي عليّ، وما جنيت على أحد”. لقد جنى سيف على نفسه كما جنى على الكاتب ذاته، الذي أراد استعماله كابحا لشطحات والده وإصلاح ما يمكن إصلاحه ممّا خرّبه. والأهمّ من ذلك ألّا تنزلق ليبيا في يوم من الأيّام إلى الفوضى العارمة كما كان يتمنّى ويحلم.

في اللحظة الحاسمة لم يكن سيفا قاطعا وباترا، كان على النقيض من ذلك تماما منكسرا ومثلوما. أخطأ الطلقة الأخيرة، ويا لعبث الأقدار، كان واعيا بأنّها الأخيرة كما جرى على لسانه ولكنّه أطلقها في الهواء، بل قل أطلقها على نفسه وعلى الجميع. يروي الكاتب قصّة خطابه الأخير الشهير الّذي ضرب فيه بعرض الحائط كلّ النصائح التي وجّهها إليه قائلا “كانت الساعة تقترب من الثالثة صباحا، ردّ سيف بكلمة واحدة، ولكنّها آخر طلقة. قلت نعم، ويجب أن تطلقها فورا”، قبل أن يضيف بعد أن سبق السيف العذل وظهر الابن في جبّة أبيه لابسا لبوسه القديم من عصر السلاجقة والمماليك يمطر الجماهير بوابل من التهديد والوعيد “ما كنت لأصدّق ما سمعت لو لم يكن بالصورة والصوت. أحسست بأنّ العالم قد سقط فوق رأسي”.

هفوة بحجم وطن

سيرة سيف، كما يقول الهوني نقلا عن، بنيامين باربر، في تصريحه لوكالة رويتز بتاريخ 11 أبريل 2013 “هي تراجيديا تحتاج إلى سوفوكليس أو إسخيلوس جديد لكتابتها”. ليصرّح الكاتب بأنّه ليس روائيّا ولا يتقن فنون التراجيديا لكتابة سيرة سيف القذافي، ولكنّه مع ذلك كتبها بروح التراجيديا الإغريقية ببصمة عربيّة على طريقة فلاسفة المسلمين الأوائل الذين أسلمت الفلسفة اليونانيّة على أيديهم. أليست الكتابة عن سيف “محنة وأيّ محنة” كما يقول. أليست محنة المحن هي التراجيديا بعينها؟ حتّى وإنْ “قرّر أن يكتبها خارج ثنائية المدح والقدح” كما يضيف، أي على طريقة نيتشه “ما وراء الخير والشرّ”، الفيلسوف الذي كانت باكورة أعماله كتابا حول “ولادة التراجيديا الإغريقية”.

ركب الهوني هذه المخاطرة التي لا تقلّ خطورة في تاريخ الكتابة عن اليوم الذي قرّر فيه أن يحزم حقائبه ويعود إلى ليبيا سنة 1984 بعد حوالي عشر سنوات قضّاها في المنفى معارضا لنظام القذاقي، ليجد نفسه بعد سنوات مستشارا لابنه البكر. وما كان ليقبل بتلك المهمّة لو لم يكن مدفوعا بالرغبة مع آخرين في “درء الكارثة -على حدّ قوله – التي كنّا نتوجّس خيفة من أن تصيب الوطن”.

كان هذا الخيار صعبا وانتهى مأساويّا. وهنا بقدر ما كتب الهوني تراجيديا سيف القذافي كتب التراجيديا الخاصة به، بل لنقل تراجيديا ليبيا المعاصرة ولعلّ المرء مهما متنت عبارته وتعتّق أسلوبه لن يجد أفضل من هذه العبارات وأجمل منها -والجمال كثيرا ما ينشأ من رحم القبح والمعاناة- التي خطّها الكاتب في أسلوب تقريري يقطر مرارة “إنّي أعترف بهذا الإخفاق المروّع، فقد كانت هزيمة بحجم وطن”.

|

تماما مثل سيزيف في الأسطورة الإغريقيّة الذي عاقبته الآلهة عقابا أبديّا بأن يُدحرج صخرة ضخمة في تلّ منحدر ليوصلها إلى قمّته، ولكن قبل أن يصلها تفلت الصخرة من يديه كلّ مرّة وتتدحرج نحو أسفل التلّ ليعيد الكرّة إلى ما لا نهاية، حَكَمَ القذافي الأب “نصف الآلهة”، كما ينعته الهوني، على ابنه بأن يدحرج صخرة بحجم الجبال ليرفعها إلى الأعلى في رحلة لم تنته إلّا بسقوطها على رأس الجميع.

سيف “بطل” تراجيدي وإشكالي دون شكّ، فهو لم يختر مثل بني آدم جميعا والده، ولعلّه سخط أكثر من مرّة على الأقدار التي أصابته بهذه اللعنة والكاتب لم يفته أن ينقل ردّ سيف اللّاذع على والده لمّا اتّهمه بأنّه بإصلاحاته يسعى إلى تقويض النظام “إنّ اسم القذّافي كان معيقا لي على عكس ما يتصوّره الناس، لقد كنت منبوذا، لا لشيء إلّا لأنّي ابن دكتاتور”. ويعلّق الكاتب بالقول على هذا الردّ “كان كلاما جارحا، ولا سيّما أنّ من تفوّه به هو ابن لأب يتشبّه بالآلهة”.

كانت الصخرة ضخمة ولعلّها أضخم من صخرة سيزيف ذاتها لا تقوى على دحرجتها ديناصورات العهد السحيق؛ تحرير مساجين الرأي، مقاومة الفساد المالي، إصلاح التعليم والصحّة، تغيير الصورة السلبية لليبيا في الخارج وكتابة دستور. خلاصة الأمر التخطيط لليبيا الغد الجميل على أنقاض الحاضر القبيح، وما أعظمها من مسؤوليّة تنوء الجبال بحملها.

كلّما أوشك سيف بأن يدحرج الصخرة إلى القمّة يدفعه من الخلف ويسنده محمد عبدالمطلب الهوني وشكري غانم ومحمود جبريل وغيرهم من المصلحين، فلتت من يديه وتهاوت إلى الأسفل، إمّا بسبب “قلة تدبيره” أو بفعل بعض أركان النظام الخائفين على فقدان حظوتهم الذين كانوا يستعملون كلّ دهائهم لدحرجته إلى الأسفل وقد عدّد الهوني الكثير من هؤلاء، إضافة إلى إخوته مثل الساعدي المتّهم بنهب المال العام والاستيلاء على ممتلكات عامة وعقارات من الأوقاف عمل سيف على إرجاعها إلى الدولة.

سيزيف السياسة العربية

في رحلته العبثيّة نحو الإصلاح الذي لم تتهيّأ له الظروف الذاتية والموضوعيّة للنجاح استطاع سيف أن ينجز بعض الأعمال الناجحة مثل مساهمته في تحرير السجناء السياسيين وتبنّيه عموما للقضايا العادلة، وهنا يسوق المؤلّف رأيه في قضيّة الممرّضات البلغاريات لمّا احتجّ لديه بالقول أنّها تسيء للنظام والقضاء في ليبيا “قال له سيف إنّ هذه القضيّة كانت مفبركة من أساسها، وإنّ المتّهمين فيها كانوا ضحايا مؤامرة أمنيّة”. ولكن ذلك لم يمنع طبعا من حدوث المكروه الكبير في اللحظة الحاسمة من رحلته السياسيّة في استقلاليّة نسبيّة عن الأب، ولعلّه في تضادّ معه قبل أن يعود طفلا للتشبث بتلابيبه ثمّ طريدا شريدا خارج أحضانه مع وصوله بالصخرة إلى قمّة التلّ.

|

ويا لخيبة المسعى، هكذا بجرّة قلم وزلّة لسان أفسد سيف كلّ ما أصلحه تماما مثل الطفل الذي يجهد نفسه لساعات لبناء قصر من الرمل على الشاطئ ثمّ يسقطه بأنامله، كانت هفوة “بحجم وطن”، كما قال الكاتب، ولا بأس من ترديد قوله مرّة أخرى. القول المفتاح للولوج إلى الكتاب كلّه، والذي ليس ثمّة ما أبلغ منه لتوصيف هول الكارثة.

وكان مصير سيف أكثر تراجيديّة وأفظع من مصير سيزيف اليوناني، الذي لعلّه كما يقول الكاتب الفرنسي الوجودي آلبار كامو “كان وسيظلّ يشعر بالحبور والسعادة لمجرّد شرف محاولة الصعود إلى القمّة إلى الأبد”. يا لتشابه القصّتين: قصّة سيزيف الميثولوجية مع الآلهة وقصّة سيف التاريخيّة مع نصف الآلهة، حتّى أنّ من يقرأ ما كتبه آلبار كامو عن الأوّل يخال أنّ المعني به هو الثاني، “ليس هناك عقاب أفظع من عمل متعب لا أمل فيه ولا طائل من ورائه”.

سيف هو بطل العبث واللّاجدوى وصاحب العمل الذي لا طائل من ورائه. هذا ما أكّد عليه محمد عبدالمطلب الهوني في الكثير من المواضع التي تضمنها كتابه لعدم ثقته في نجاح مشروعه الإصلاحي لمعيقات متعدّدة لعلّ أكبرها يتمثّل في وجود القذافي الأب؛ فهل كان سيف هو سيزيف السياسة العربيّة المعاصرة بكلّ عبثيتها أم أنّه “أوديب الخائب” كما أطلقت عليه رجاء بن سلامة، في تقديم جميل للكتاب اعتمدت فيه على التحليل النفسيّ؟

ليس ثمّة من وجهة النظر التحليلية النفسيّة أفضل ما يناسب سيف من هذه الصفة، رغم أنّ عقدة أوديب الفرويدية هي كما شهد فيها الأنتروبولوجي مالينوفسكي عقدة المركزيّة والفحولة الأوروبية ولا أثر لها في العديد من المجتمعات، بما في ذلك التي أقام فيها طويلا ودرسها بنفسه.

لعلّ التحليل النفسي وحده يظلّ قاصرا عن فهم شخصية سيف كما رسمها الهوني. صحيح أنّه لم يغتل الأب رمزيا وعاد إلى حضنه الملغّم في نهاية المشوار في حين كان من المفترض على الأقلّ وهو أضعف الإيمان أن يعبّر عن تفهّمه للجماهير الغاضبة ويغضب بدوره مثلها وإن ليس بالانضمام إليها، فعلى الأقلّ بحزم حقائبه ومغادرة البلد كما فعلها أكثر من مرّة وكان الهوني شاهدا عليها، ولكن ذلك لا يعود إلى العقدة الأوديبية، وإنّما إلى طبيعة ثقافة يعادل فيها عقوق الوالدين “الكفر باللّه”، وصمة عار على جبين صاحبها لا يمحوها حتّى الموت.

سيرة سيف كما يقول الهوني هي تراجيديا تحتاج إلى سوفوكليس أو إسخيلوس جديد لكتابتها

قصّة سيف مع والده ومع ليبيا هي قصّة ثقافيّة انتروبولوجية بقدر ما هي نفسيّة. بيد أنّ من يقرأ كتاب الهوني الذي لم يغرس سكّينه في البقرة التي عادة ما تكثر السكاكين وتُشحذ عند سقوطها لذبحها، كما فعل العديد من ثوار القحط العربي وذلك بالإقرار بأنّ عبداللّه السنوسي، رجل المخابرات القابع الآن في السجن، هو الذي اختاره رغم معرفته بنقده لسلبيات النظام، أن يكون مستشارا لسيف، بل يذهب إلى أبعد من ذلك للاعتراف له بأنّه وفّر له الحماية والطمأنينة، فيقول “ويجب أن أعترف أنّني لم أكن أمتلك كلّ الجرعة من الشجاعة لأقوم بما قمت به طوال السنوات الاثنتي عشرة من وجودي بجانب سيف الإسلام من نقد، لو لم أكن أشعر بالحماية الكاملة من سيف ومن عبداللّه السنوسي في آن معا”.

ولا أظنّ أنّ من يقرأ الكتاب بتمعّن ويجول في ما تحت السطور، وينصت بانتباه لنبضات قلب الكاتب بين الحروف، يَخفى عليه وفاء مؤلّفه لما ربطه بسيف، وتحسّره على مصيره المأساوي بقدر تحسّره على ما آل إليه الوضع في ليبيا في السنوات الأخيرة. فرغم مآخذه الكثيرة عليه، فإنّنا لا نراه وهو يشهد بنزاهته وبصدق سريرته ومقاومته للفساد في أسرته ذاتها ووطنيته، إلّا متمنّيا له وضعا أفضل ممّا هو عليه الآن، لعلّ العدالة الانتقالية القادمة تمكّنه منه في يوم من الأيّام.